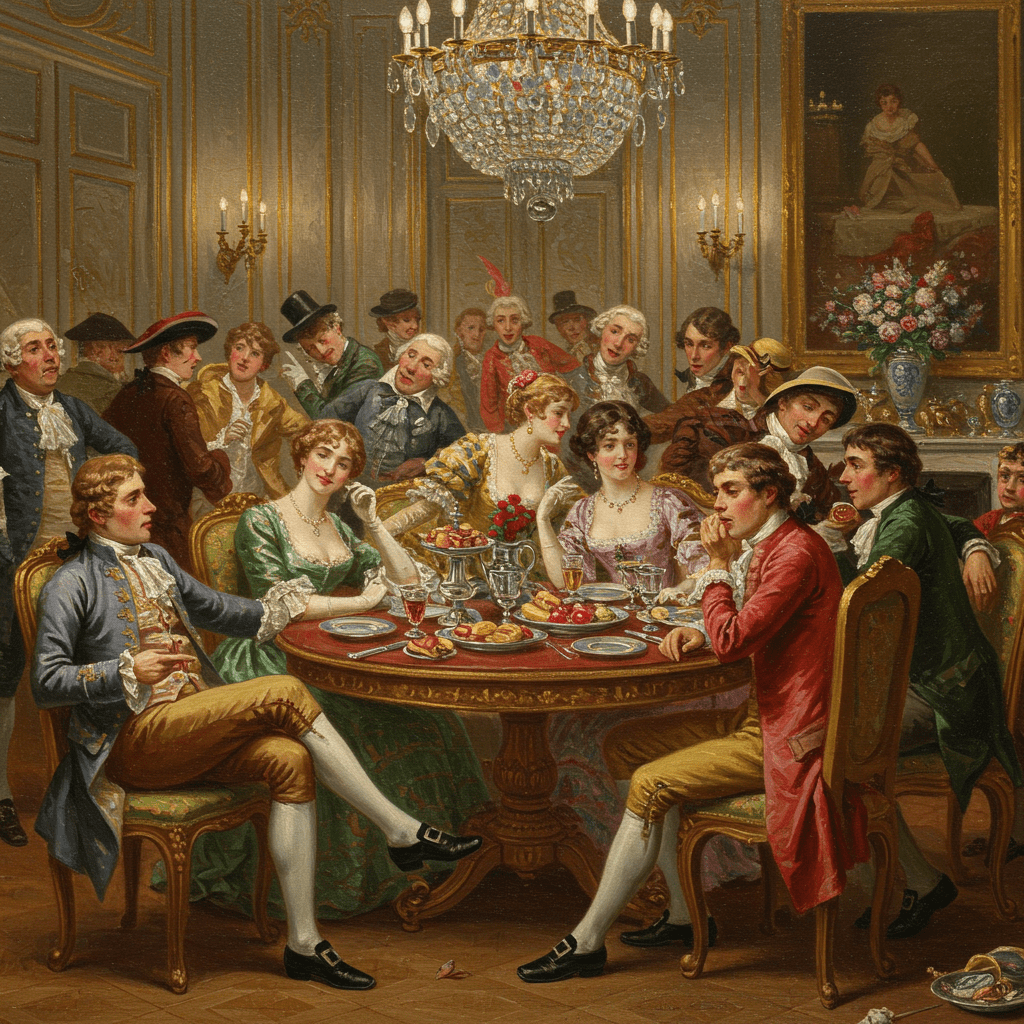

L’année est 1880. Paris, ville Lumière, scintille sous le clair de lune, mais une autre lumière, plus douce et plus chaude, émane des cuisines des maisons bourgeoises. Le parfum des sauces veloutées, des rôtis dorés, des pains croustillants, se mêle aux effluves des fleurs nocturnes, créant une symphonie olfactive envoûtante. Dans ces foyers, la gastronomie n’est pas une simple nécessité, mais un art, un héritage, une tradition jalousement gardée, transmise de génération en génération. Une tradition qui, pourtant, se trouve aujourd’hui à un tournant.

Car une nouvelle idée, audacieuse et révolutionnaire, fait son chemin dans les couloirs du pouvoir et dans les salles de classe : l’enseignement de la gastronomie, non plus comme un secret de famille, mais comme une discipline à part entière, digne d’être enseignée aux enfants de la nation. Une proposition aussi audacieuse qu’elle est nécessaire pour préserver et transmettre un savoir-faire culinaire qui risque de se perdre dans les méandres de la modernité et de l’industrialisation galopante.

L’Héritage des Maîtres Queux

Au cœur de ce bouleversement, se trouvent des figures emblématiques, des artisans du goût, des chefs cuisiniers virtuoses dont les talents égalent la passion. Imaginez-vous ces hommes, souvent issus de familles modestes, qui ont gravi les échelons, de simples apprentis à maîtres queux renommés. Leurs mains, calleuses mais habiles, maniant avec une précision inégalée les couteaux, les cuillères, les fouets. Leurs yeux, perçants, scrutant la cuisson d’un ragoût, le doré d’une volaille. Leur palais, infaillible, détectant la moindre imperfection, le moindre déséquilibre dans une sauce. Ils sont les gardiens d’un savoir-faire ancestral, les détenteurs d’une mémoire gustative inestimable.

Dans leurs cuisines, les recettes sont transmises oralement, de maître à élève, comme des secrets sacrés. Chaque geste, chaque mouvement, chaque nuance d’épices, est minutieusement expliqué, répété, perfectionné. C’est une alchimie subtile, un mariage harmonieux entre les produits de la terre et le talent de l’homme, un art exigeant qui demande patience, persévérance et passion. Ces maîtres queux, ces artisans du goût, sont les piliers sur lesquels repose l’ambition de faire de la gastronomie une discipline scolaire.

Les Salles de Classe Gourmandes

Les premières salles de classe dédiées à la gastronomie voient le jour dans les écoles professionnelles, les institutions dédiées à la formation des jeunes. On y enseigne non seulement les techniques culinaires, mais aussi l’histoire de la gastronomie, la connaissance des produits, la sélection des meilleurs ingrédients, l’art de la présentation et de l’accord mets et vins. Les élèves, issus de milieux divers, apprennent à travailler en équipe, à respecter les traditions tout en innovant, à allier le savoir-faire ancestral à la créativité moderne. On leur inculque une véritable éthique du goût, un respect profond pour la matière première.

L’enseignement de la gastronomie est loin d’être une simple formation professionnelle. Il est une véritable initiation à la culture française, à son histoire, à ses traditions, à ses valeurs. Il permet de comprendre le rôle essentiel que la gastronomie a joué et continue de jouer dans la société française, dans son identité et son rayonnement international. Les recettes deviennent des récits, les techniques, des expressions artistiques. La cuisine, un carrefour de cultures et d’échanges.

La Résistance des Traditions

Mais la route vers l’intégration de la gastronomie dans le système éducatif n’est pas sans embûches. Les résistances sont nombreuses. Certains considèrent cet enseignement comme superflu, comme un luxe inaccessible à tous. D’autres craignent une uniformisation des goûts, une perte de la diversité culinaire régionale. Des voix s’élèvent pour dénoncer une tentative d’imposer une vision unique et élitiste de la gastronomie, ignorant la richesse des traditions culinaires populaires.

Face à ces critiques, les défenseurs de la gastronomie scolaire réaffirment leur ambition : non pas d’uniformiser, mais de préserver, de transmettre un patrimoine gustatif commun, de valoriser les produits locaux, de promouvoir une alimentation saine et équilibrée. Ils soulignent l’importance de l’éducation du goût dès le plus jeune âge, pour inculquer des habitudes alimentaires responsables et durables. Ils rêvent d’une nation où chacun puisse apprécier le plaisir de manger, de savourer, de partager des moments conviviaux autour d’une table.

Un Goût d’Avenir

Le chemin est long, semé d’embûches, mais l’espoir demeure. L’intégration de la gastronomie dans l’éducation est un projet ambitieux, porteur d’un message fort : celui de la transmission d’un héritage, de la préservation d’une culture, de la valorisation d’un art. Cet enseignement, loin d’être un simple cours technique, est une initiation à la vie, à la société, à la culture française. Il est un investissement dans l’avenir, un pari sur une génération qui saura allier tradition et modernité, respect du passé et ouverture vers l’avenir.

Et ainsi, les saveurs d’antan, préservées et transmises de génération en génération, deviennent les trésors d’un avenir gourmand, où l’art culinaire trouve sa place légitime au cœur de l’éducation et de la culture, enrichissant l’expérience humaine, un plat à la fois.