Paris, 1847. La Ville Lumière, ainsi qu’on l’appelle avec tant d’emphase, brille d’un éclat trompeur. Sous le vernis doré des boulevards haussmanniens en devenir, dans les ruelles obscures où la lumière du gaz peine à percer, se cache une réalité que la bonne société s’évertue à ignorer. Une réalité faite de misère, de désespoir et d’une lutte quotidienne pour la survie. Une réalité que l’on nomme, avec un frisson mêlé de répulsion et de fascination, la Cour des Miracles.

C’est là, dans ce labyrinthe de venelles insalubres, que vivent les déshérités, les estropiés, les mendiants et les voleurs, une population bigarrée qui échappe au regard complaisant des promeneurs des Champs-Élysées. Ils sont les ombres de la capitale, les spectres qui hantent les nuits parisiennes, et leur existence même est une accusation silencieuse contre l’opulence insolente de la bourgeoisie. Ce soir, je me suis aventuré dans ces profondeurs insondables, guidé par un désir impérieux de témoigner de cette vérité cachée, de lever le voile sur l’envers du décor de la ville la plus célébrée du monde.

Le Royaume de la Pénombre

L’air se fait plus lourd à mesure que je m’enfonce dans le quartier. L’odeur, un mélange âcre d’urine, de détritus et de sueur, pique les narines. Les pavés, disjoints et couverts de boue, rendent la progression difficile. Des enfants déguenillés, aux visages émaciés, courent pieds nus dans les ruelles, se disputant un morceau de pain rassis. Leurs rires, rauques et grinçants, tranchent avec le silence oppressant qui règne en maître. Des femmes, aux traits marqués par la fatigue et le désespoir, se tiennent sur le seuil des maisons, leurs regards vides fixés sur le néant. Elles attendent, avec une patience résignée, un improbable miracle qui viendrait rompre la monotonie de leur existence.

Je suis accompagné de Jean-Baptiste, un ancien gendarme qui a passé plusieurs années à patrouiller dans ce quartier. Son visage, buriné par le soleil et le temps, est illuminé par la faible lueur d’une lanterne qu’il tient d’une main ferme. “Ici, monsieur,” me dit-il d’une voix grave, “les lois de la République ne s’appliquent plus. C’est un autre monde, avec ses propres règles, ses propres hiérarchies. Un monde où la survie est la seule loi.”

Il me conduit vers une cour intérieure, sombre et humide, où une dizaine de personnes sont rassemblées autour d’un feu de fortune. Des ombres dansent sur les murs décrépits, créant une atmosphère étrange et inquiétante. Un vieil homme, aveugle et édenté, joue d’un instrument rudimentaire, une sorte de violon fabriqué avec des matériaux de récupération. La musique, triste et lancinante, résonne dans la nuit, comme une complainte désespérée.

“C’est le roi de la cour,” me souffle Jean-Baptiste. “On l’appelle le Grand Coësre. Il est respecté de tous, car il connaît tous les secrets du quartier. Il est le gardien de la tradition, le garant de l’ordre.”

Je m’approche du vieil homme et lui adresse la parole. “Bonjour, monsieur. Je suis un écrivain. Je souhaite écrire sur la vie de ce quartier.”

Le Grand Coësre lève son visage ridé vers moi. Ses yeux, bien que privés de la vue, semblent percer mon âme. “Alors, jeune homme, vous voulez connaître la vérité ? La vérité sur la misère, la souffrance, le désespoir ? La vérité sur la honte de la Ville Lumière ?”

“Oui,” répondis-je. “Je veux connaître la vérité.”

Les Métamorphoses de la Misère

Le Grand Coësre me raconte alors des histoires terribles. Des histoires d’enfants abandonnés, livrés à eux-mêmes dans les rues de Paris. Des histoires de femmes battues, réduites à la prostitution pour survivre. Des histoires d’hommes brisés, victimes de la maladie, de l’alcool ou du chômage. Il me parle des “faux mendiants”, ceux qui simulent des infirmités pour apitoyer les passants. Il me parle des “tire-laine”, les pickpockets qui sévissent dans les quartiers populaires. Il me parle des “coupe-jarrets”, les assassins qui rôdent dans les ruelles sombres, prêts à tout pour quelques pièces de monnaie.

“La misère,” me dit-il, “est une artiste diabolique. Elle transforme les hommes, les défigure, les réduit à l’état de bêtes sauvages. Elle les pousse à commettre les pires atrocités.”

Il me raconte l’histoire de Marie, une jeune femme qui a été forcée de vendre son corps pour nourrir ses enfants. Son mari, un ouvrier terrassé par la tuberculose, est mort dans la misère la plus abjecte. Elle a tout essayé pour survivre, mais la société l’a rejetée, la condamnant à l’opprobre et à la déchéance.

“Elle était belle,” me dit le Grand Coësre d’une voix tremblante. “Elle avait des yeux bleus comme le ciel de Paris. Mais la misère a éteint sa lumière, a souillé sa beauté. Elle est devenue l’ombre d’elle-même.”

Il me raconte aussi l’histoire de Jean, un ancien soldat qui a perdu une jambe à la guerre. Il est revenu à Paris avec l’espoir de trouver un emploi, mais personne ne voulait de lui. Il a fini par sombrer dans l’alcool et la mendicité. Il erre désormais dans les rues, un fantôme parmi les vivants.

“Il a combattu pour la France,” me dit le Grand Coësre avec amertume. “Il a versé son sang pour la patrie. Et voilà comment il est récompensé : par le mépris et l’indifférence.”

Le Bal des Illusions Perdues

Je rencontre ensuite une femme nommée Thérèse, qui tient une petite échoppe où elle vend des herbes médicinales. Elle est l’une des rares personnes du quartier à avoir conservé une certaine dignité. Elle me raconte que, dans sa jeunesse, elle rêvait de devenir actrice. Elle avait du talent, de la beauté et de l’ambition. Mais la vie en a décidé autrement.

“J’ai cru au bonheur,” me dit-elle avec un sourire triste. “J’ai cru à l’amour, à la réussite, à la gloire. Mais la réalité m’a rattrapée. J’ai appris que la vie est une lutte, une bataille de tous les instants. Et que seuls les plus forts survivent.”

Elle me montre un vieux livre de poèmes qu’elle conserve précieusement. “C’était mon trésor,” me dit-elle. “Je le lisais souvent, quand j’avais besoin d’oublier la misère. Mais maintenant, je n’ai plus le temps. Je dois travailler pour gagner ma vie.”

Elle me parle des illusions perdues, des rêves brisés, des espoirs déçus. Elle me parle du bal des apparences, où chacun se cache derrière un masque pour dissimuler sa souffrance. Elle me parle de la solitude, du vide existentiel, du désespoir qui ronge les âmes.

“Nous sommes tous des condamnés,” me dit-elle. “Des condamnés à vivre dans la misère, dans la honte, dans l’oubli. Nous sommes les oubliés de la République, les parias de la société.”

L’Écho de la Révolte

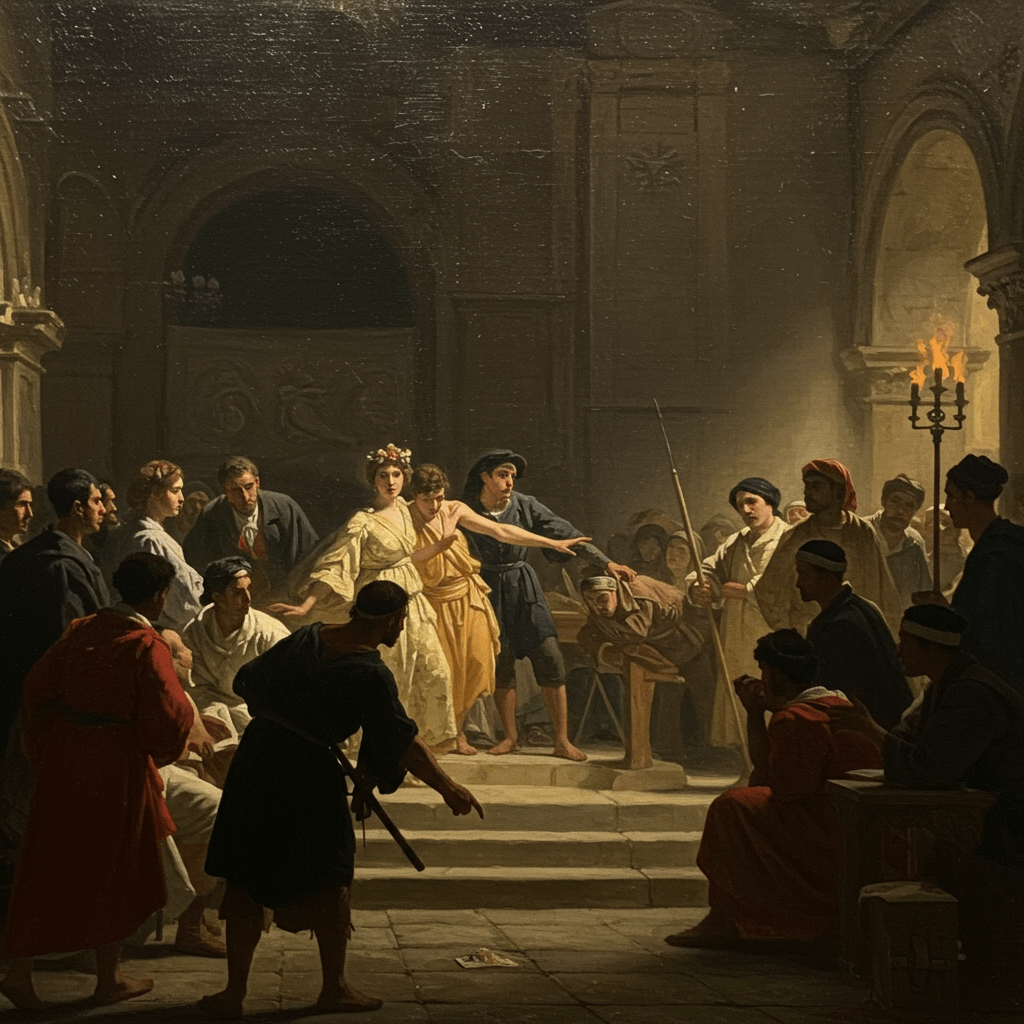

Au cœur de cette nuit sombre, une lueur d’espoir persiste. Un groupe d’hommes et de femmes se réunit clandestinement dans une cave. Ils discutent, ils échangent, ils préparent l’avenir. Ils sont les révolutionnaires, les républicains, les socialistes. Ils croient en un monde meilleur, un monde où la justice et l’égalité triompheront.

Je suis présenté à leur chef, un jeune homme au regard ardent et à la parole enflammée. Il s’appelle Antoine. Il est ouvrier, il a connu la misère, il a souffert de l’injustice. Il est prêt à tout pour changer les choses.

“Nous ne pouvons plus accepter cette situation,” me dit-il avec passion. “Nous ne pouvons plus tolérer l’indifférence de la bourgeoisie, l’arrogance des riches, l’oppression des puissants. Nous devons nous révolter, nous devons nous soulever, nous devons prendre notre destin en main.”

Il me parle de la Révolution française, des idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité. Il me parle de l’avenir, d’une société où chacun aura sa place, où chacun aura droit au bonheur.

“Nous sommes les héritiers de la Révolution,” me dit-il. “Nous sommes les porteurs de l’espoir. Nous allons construire un monde nouveau, un monde plus juste, un monde plus humain.”

Son discours est un appel à la lutte, un cri de colère, un hymne à l’espérance. Il résonne dans la cave, comme un écho de la révolte qui gronde dans les cœurs.

Je quitte la Cour des Miracles à l’aube, le cœur lourd et l’esprit bouleversé. J’ai vu la misère, j’ai entendu la souffrance, j’ai senti le désespoir. Mais j’ai aussi vu la dignité, la solidarité, l’espoir. J’ai compris que la Ville Lumière a deux visages, un visage rayonnant et un visage sombre. Et que c’est notre devoir de ne pas oublier le second, de ne pas ignorer la réalité de ceux qui vivent dans l’ombre. Car ce sont eux aussi qui font la grandeur de Paris, ce sont eux aussi qui méritent notre respect et notre compassion.

Je sais que ce que j’ai vu ce soir me hantera longtemps. Mais je sais aussi que je ne suis pas resté les bras croisés. J’ai témoigné, j’ai écrit, j’ai dénoncé. Et j’espère que mon témoignage contribuera à faire évoluer les mentalités, à changer les choses, à rendre le monde un peu plus juste et un peu plus humain. La Cour des Miracles n’est pas un simple lieu de misère, c’est un miroir qui reflète les contradictions de notre société. Un miroir que nous devons oser regarder en face, si nous voulons construire un avenir meilleur. Le soleil se lève sur Paris, mais l’ombre de la Cour des Miracles plane toujours, rappelant à chacun la fragilité de la condition humaine.