L’an de grâce 1789, une révolution gronde, non seulement dans les rues de Paris, mais aussi dans les assiettes des Français. Alors que la Bastille tombe sous les coups des insurgés, un autre combat, plus subtil, plus insidieux, se joue : celui de la santé, de la nutrition, et de leur relation intime avec les saveurs de la gastronomie française. Le faste des tables royales s’effrite, laissant place à une interrogation nouvelle : comment concilier plaisir et bien-être, délices et vitalité, dans un monde en pleine mutation ?

Dans les salons éclairés par les flambeaux, tandis que les discussions politiques s’enflamment, des voix plus discrètes s’élèvent, celles des médecins et des savants. Ils observent, analysent, débattent, établissant des liens entre les aliments consommés et l’état de santé des individus. Les remèdes anciens, souvent complexes et mystérieux, côtoient des approches plus rationnelles, balbutiant les prémices de la diététique moderne. Ce n’est plus seulement une question de goût, mais de survie, de prospérité, de la nation elle-même.

Les Tables Royales et Leurs Secrets

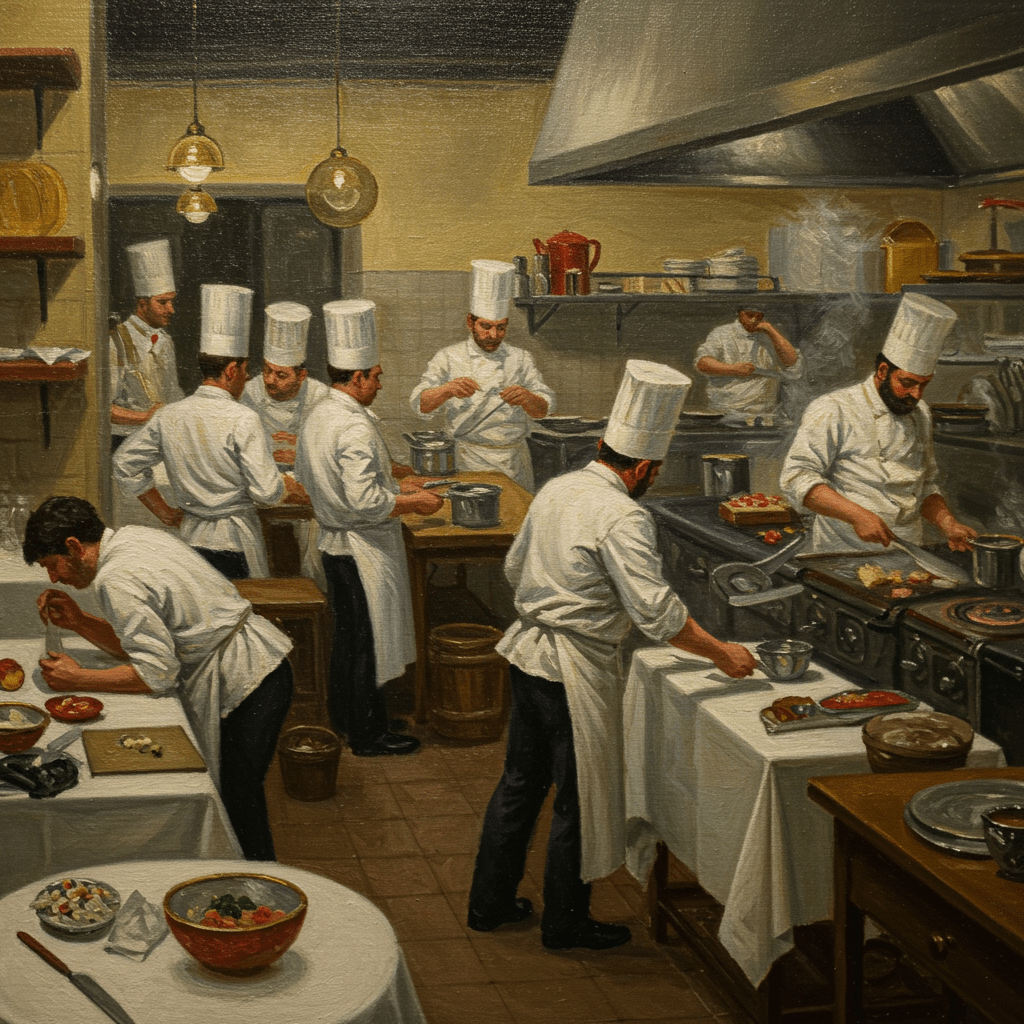

Avant la Révolution, les tables des rois de France étaient des spectacles à elles seules. Un faste extravagant régnait, où les plats les plus riches et les plus sophistiqués rivalisaient d’ingéniosité. Gibier en abondance, sauces onctueuses à base de crème et de beurre, vins généreux en quantité, sucreries raffinées et épices exotiques : un véritable déluge de saveurs, parfois au détriment de la santé. On ne s’inquiétait guère des conséquences, la maladie étant souvent perçue comme une fatalité divine. Les médecins de cour, plus préoccupés par les humeurs que par la nutrition, prescrivaient des remèdes souvent plus dangereux que la maladie elle-même.

Les festins royaux, cependant, n’étaient pas toujours synonymes d’excès. Certaines recettes, transmises de génération en génération, contenaient des ingrédients aux vertus insoupçonnées. Les herbes aromatiques, les légumes de saison, les fruits frais, même s’ils étaient noyés sous des couches de sauces riches, contribuaient malgré tout à une certaine harmonie nutritionnelle. Ces recettes, héritage d’une longue tradition culinaire, incarnaient une forme d’équilibre, une sagesse ancestrale qui allait peu à peu se perdre dans le tourbillon des innovations culinaires et des exigences de la cour.

L’Éclosion de la Diététique Moderne

La Révolution française, avec ses idéaux de liberté et d’égalité, contribua à une profonde remise en question des pratiques alimentaires. La nouvelle société, plus égalitaire, aspirait à une alimentation plus saine et accessible à tous. Des voix s’élevèrent, prônant une alimentation plus simple, basée sur les produits de la terre, plus respectueuse du corps humain. Le bouillon, autrefois réservé aux malades, devint un symbole de sobriété et de santé publique.

Des penseurs éclairés, inspirés par les progrès scientifiques de l’époque, commencèrent à s’intéresser aux propriétés des aliments. Les travaux de Lavoisier sur la combustion et la respiration jetèrent les bases d’une compréhension nouvelle du métabolisme. On commença à étudier les effets des différents nutriments sur l’organisme, ouvrant la voie à une approche plus scientifique de la nutrition. Les livres de cuisine, jusque-là focalisés sur la sophistication des recettes, incluèrent progressivement des conseils diététiques, marquant une évolution lente mais significative.

L’Héritage Culinaire et la Santé

Le XIXe siècle hérita de cet héritage complexe. La gastronomie française, longtemps synonyme d’opulence et d’excès, commença à évoluer. Alors que l’industrialisation modifiait profondément les modes de production alimentaire, une prise de conscience grandissante se fit jour concernant l’importance d’une alimentation saine et équilibrée. Les progrès de l’hygiène publique et les découvertes en microbiologie contribuèrent à une meilleure compréhension des risques liés à une mauvaise alimentation.

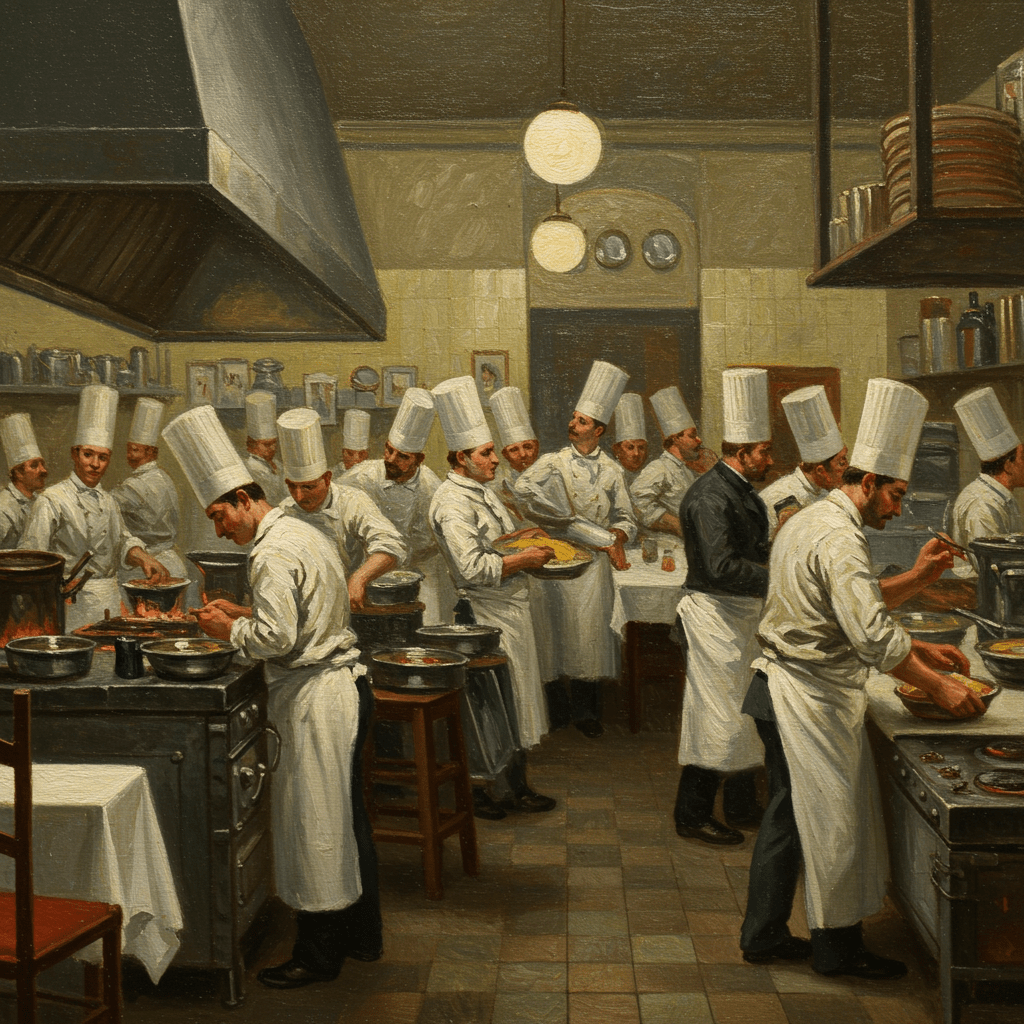

De grands chefs, sensibles aux nouvelles idées, intégrèrent progressivement des principes diététiques à leur cuisine. Ils apprirent à sublimer les saveurs simples, à valoriser les produits frais et de saison, à composer des menus équilibrés, sans sacrifier le plaisir et la sophistication. La cuisine française s’enrichit d’une nouvelle dimension, alliant l’excellence culinaire à une conscience accrue des bienfaits de la nutrition. Le mariage entre santé et saveurs, loin de se dissoudre, se consolida, devenant un principe fondamental de la gastronomie.

La Transmission d’un Savoir

La transmission du savoir culinaire, longtemps orale et familiale, prit une nouvelle dimension au XIXe siècle. Les écoles de cuisine se multiplièrent, diffusant des méthodes plus scientifiques et hygiéniques. Les livres de cuisine devinrent des outils pédagogiques, proposant des recettes non seulement délicieuses, mais aussi saines et faciles à reproduire. La nouvelle cuisine française, plus accessible et plus consciente des enjeux sanitaires, se démocratisa, contribuant à une amélioration de l’alimentation de la population.

Aujourd’hui encore, l’héritage de cette longue quête d’équilibre entre santé et saveurs perdure. La cuisine française, dans toute sa diversité, reflète cette union ancestrale, un mariage subtil qui a su traverser les époques et les révolutions, un héritage précieux à préserver et à célébrer.

De la splendeur des tables royales aux préoccupations sanitaires du XIXe siècle, le lien entre la gastronomie et la santé a constamment évolué, se transformant, s’adaptant, mais jamais ne s’est rompu. Un témoignage poignant de l’ingéniosité humaine, de sa capacité à allier plaisir et bien-être, art et science, dans une quête harmonieuse et intemporelle.