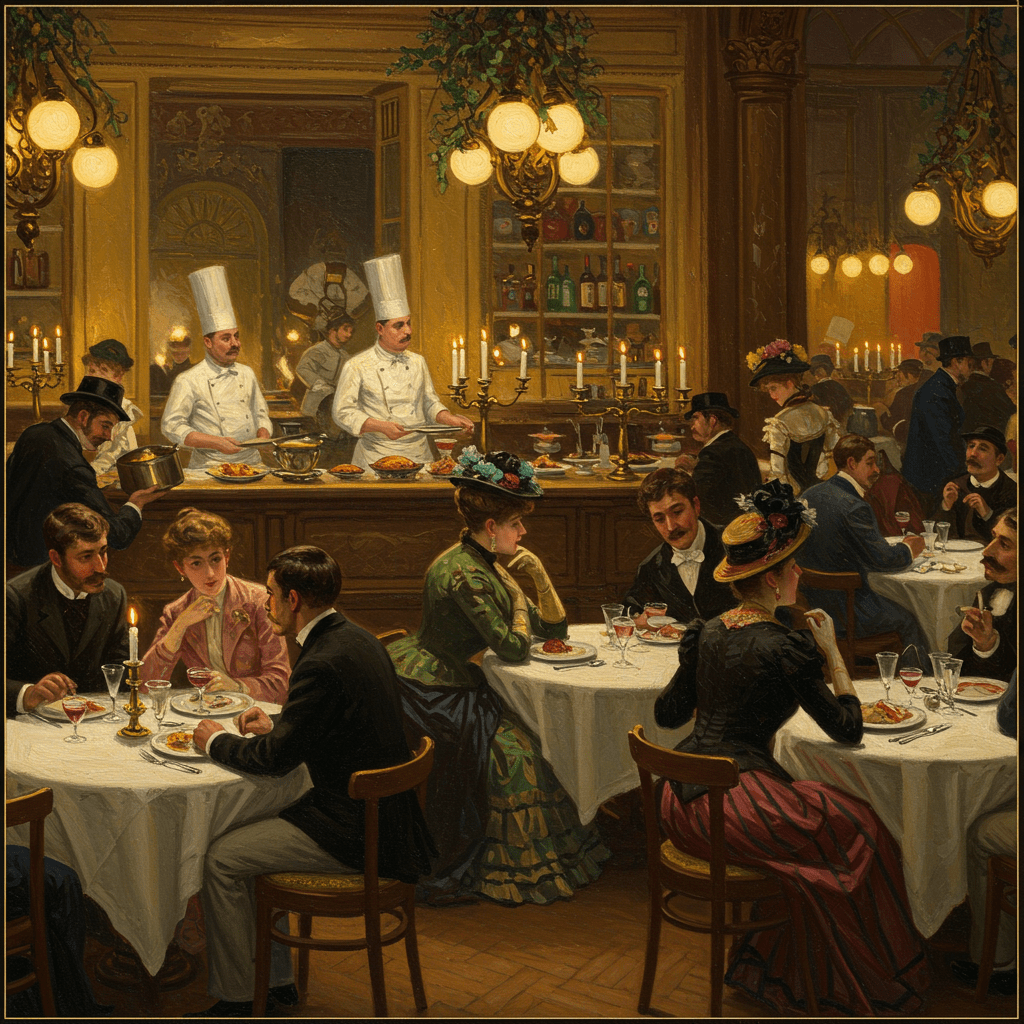

L’année est 1889. Paris scintille, une toile chatoyante tissée de fer et de lumière, à l’occasion de l’Exposition Universelle. Les inventions fusent, les machines ronronnent, une symphonie d’acier et de progrès résonne dans les rues. Mais au cœur de ce tumulte moderne, une autre révolution se prépare, plus subtile, plus parfumée : une mutation dans l’art culinaire français, un bouleversement qui menace et nourrit à la fois le patrimoine gastronomique de la nation.

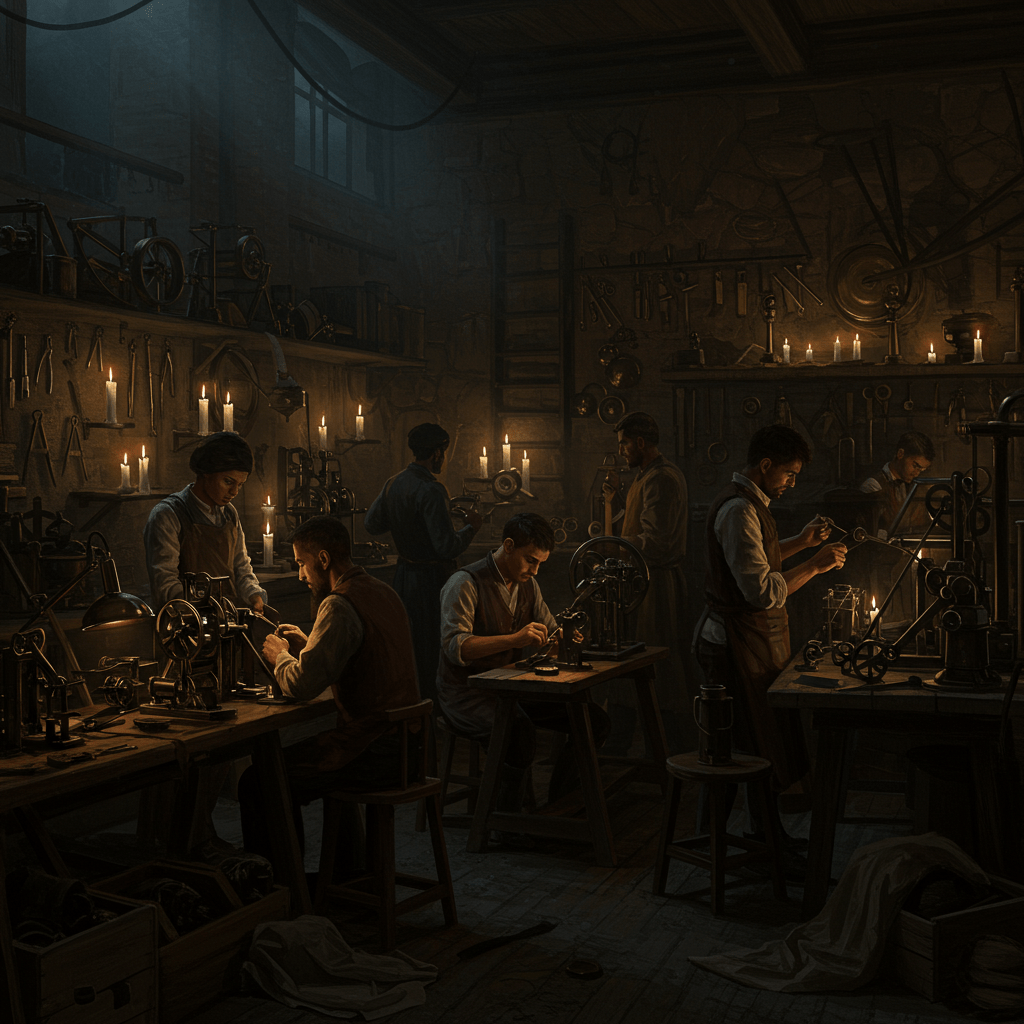

Dans les cuisines des grands restaurants, comme dans les humbles foyers, une nouvelle vague s’abat. On parle de « nouvelles recettes », de techniques révolutionnaires, d’ingrédients exotiques venus des quatre coins de l’empire. Des saveurs inconnues, des mélanges audacieux, des préparations inattendues… Un vent de changement souffle, puissant et imprévisible, semant la discorde et l’admiration à parts égales.

La Résistance des Anciens

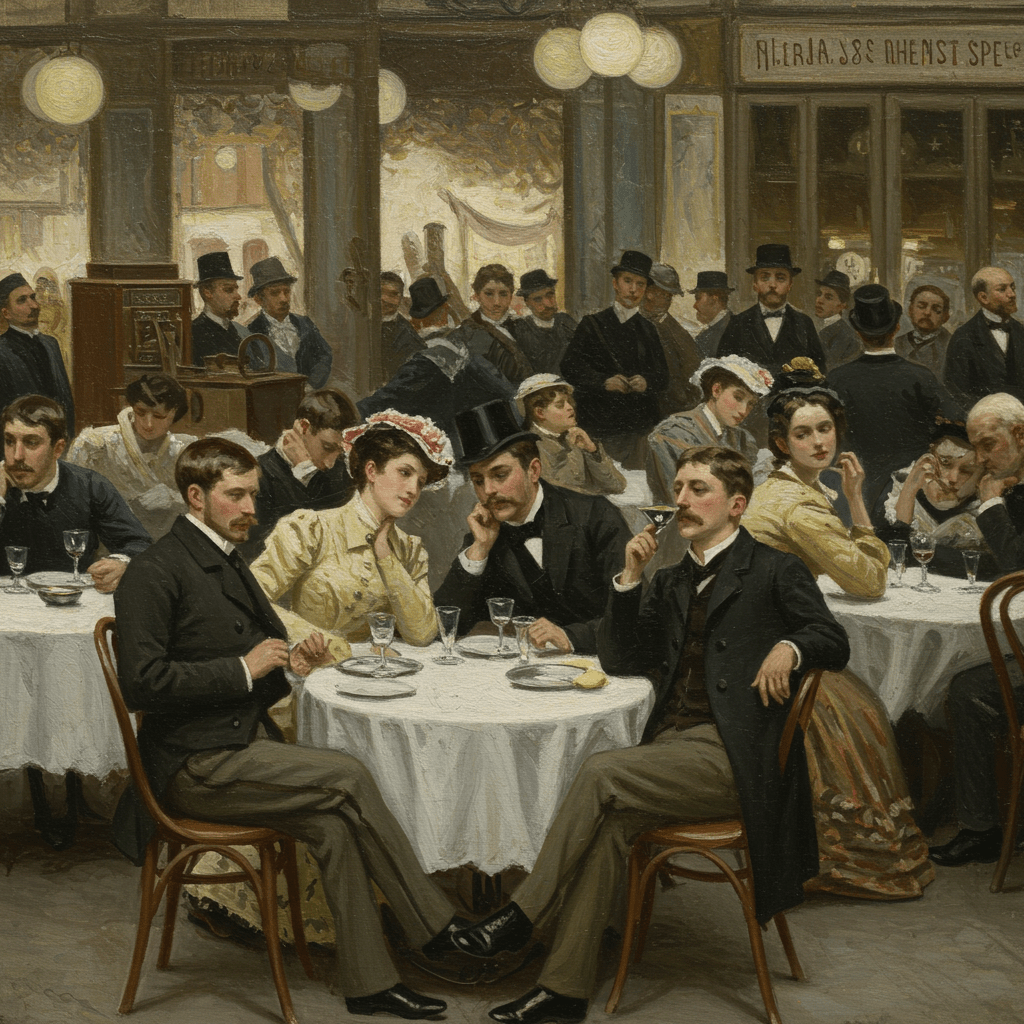

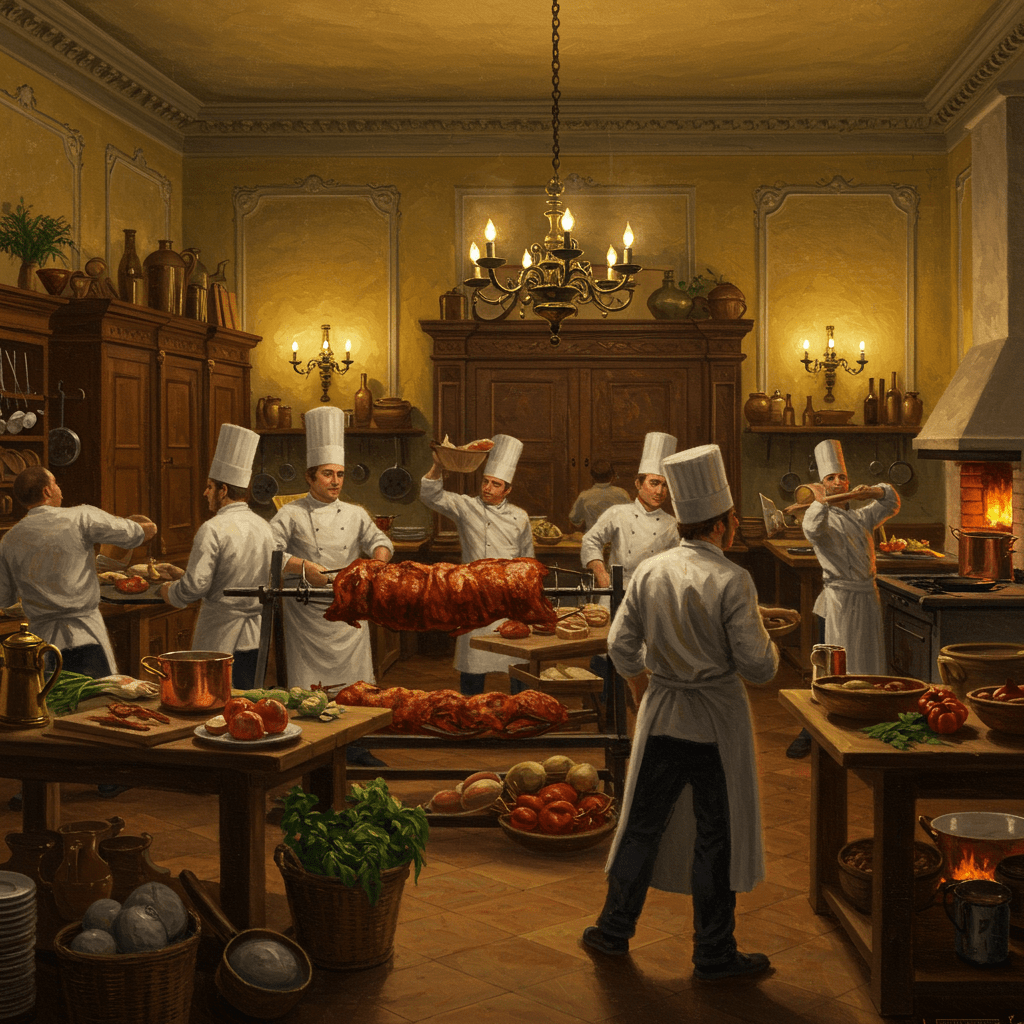

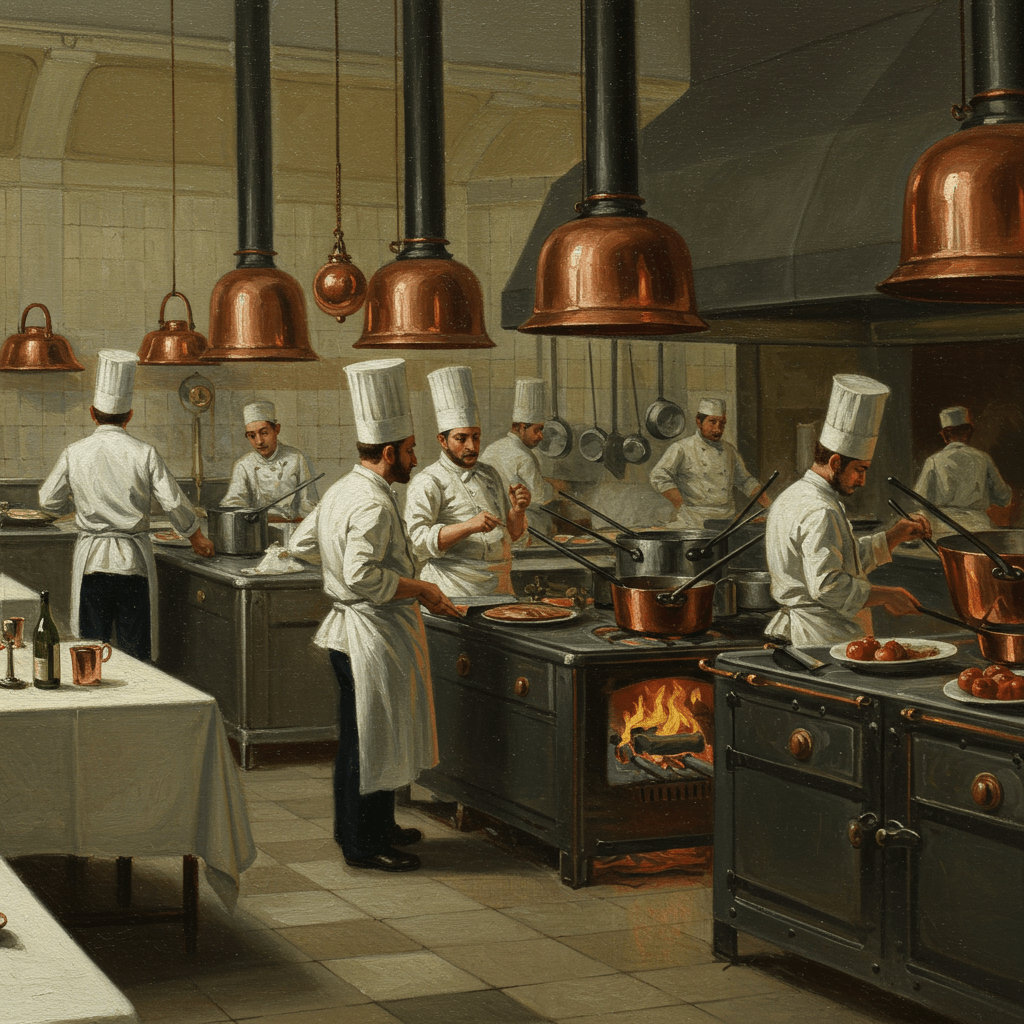

Les chefs traditionnels, gardiens jaloux des recettes ancestrales, voient d’un œil noir cette invasion de nouveautés. Pour eux, chaque plat est un héritage, une histoire écrite dans le bouillon et le jus, une tradition sacrée transmise de génération en génération. Ils considèrent ces « nouvelles recettes » comme une trahison, une profanation des saveurs authentiques, une menace pour l’âme même de la cuisine française. Ils murmurent dans leurs cuisines, le visage grave, des prophéties de désastre culinaire, évoquant le spectre d’une gastronomie uniformisée, dénuée de son caractère unique et irremplaçable.

Imaginez-les, ces maîtres-cuisiniers, la toque blanche immaculée, les mains calleuses mais expertes, défendant avec acharnement leurs méthodes éprouvées. Ils regardent avec méfiance les jeunes loups, ces apprentis cuisiniers audacieux qui osent expérimenter, qui mélangent le sucré et le salé, qui introduisent des épices venues d’ailleurs. Leur résistance est farouche, une lutte acharnée pour préserver l’intégrité de la tradition.

L’Ascension des Innovants

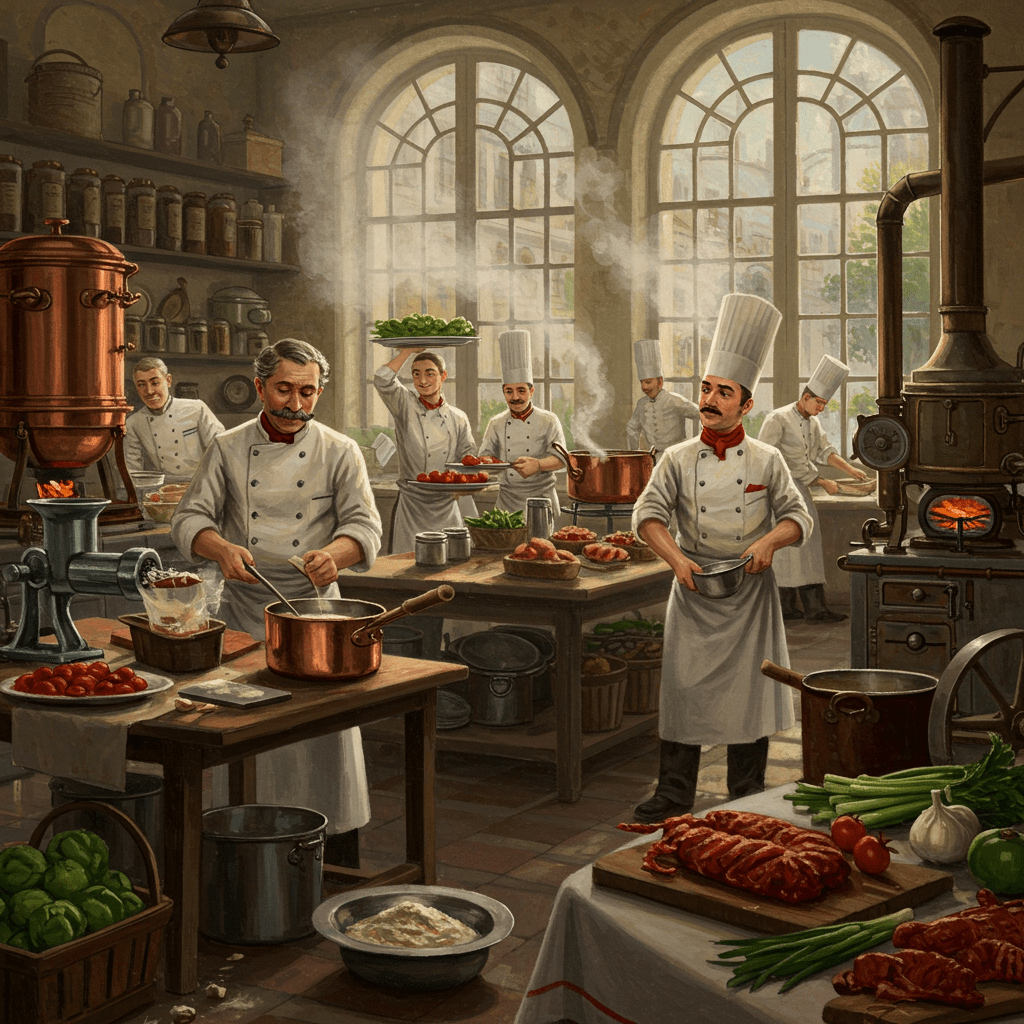

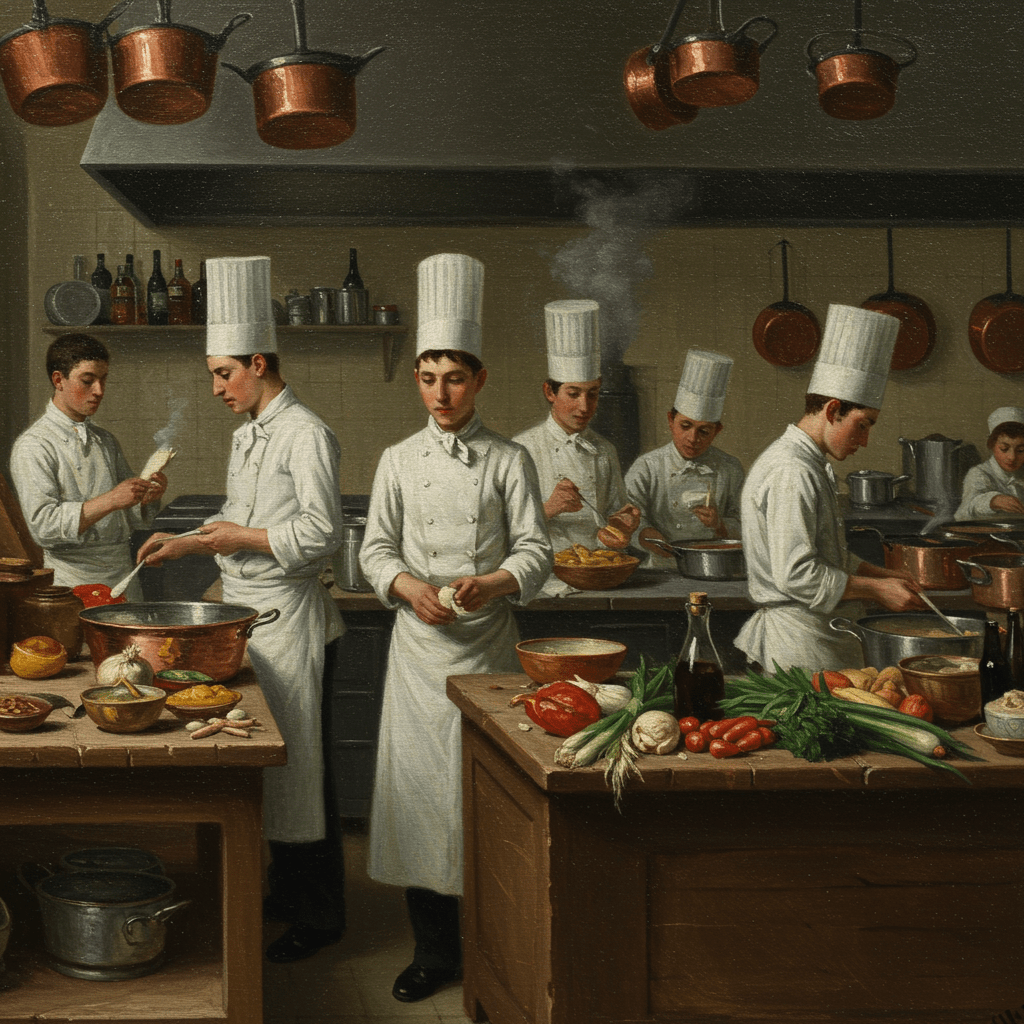

Mais ces jeunes loups, ces révolutionnaires du goût, ne se laissent pas intimider. Ils voient dans l’innovation une chance, une opportunité de faire évoluer la cuisine française, de l’adapter aux nouvelles réalités, de la rendre plus riche, plus variée, plus excitante. Ils voyagent, découvrent de nouveaux ingrédients, de nouvelles techniques, s’inspirent des cuisines étrangères, et réinventent les classiques avec audace et créativité. Ils ne cherchent pas à détruire la tradition, mais à la réinventer, à lui insuffler une nouvelle vie, à la rendre plus accessible et plus attrayante pour une nouvelle génération de gourmets.

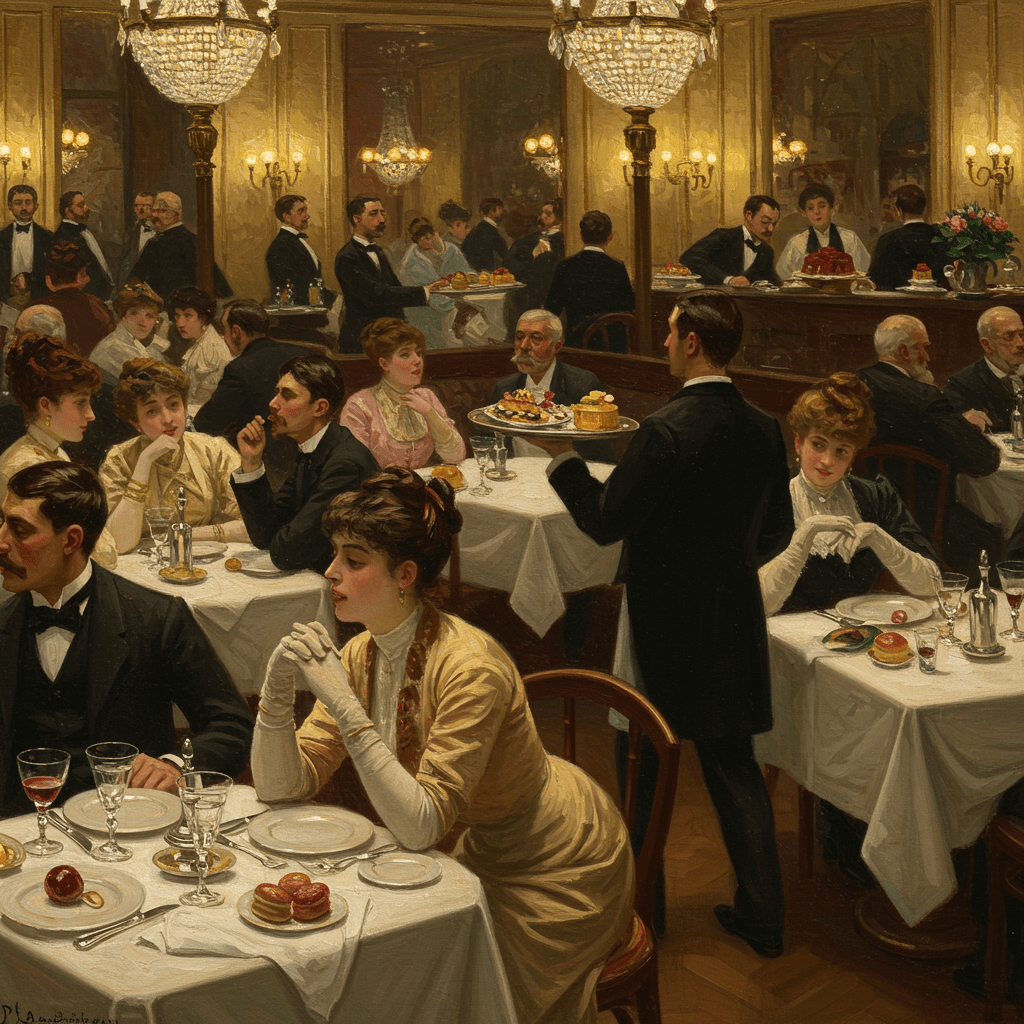

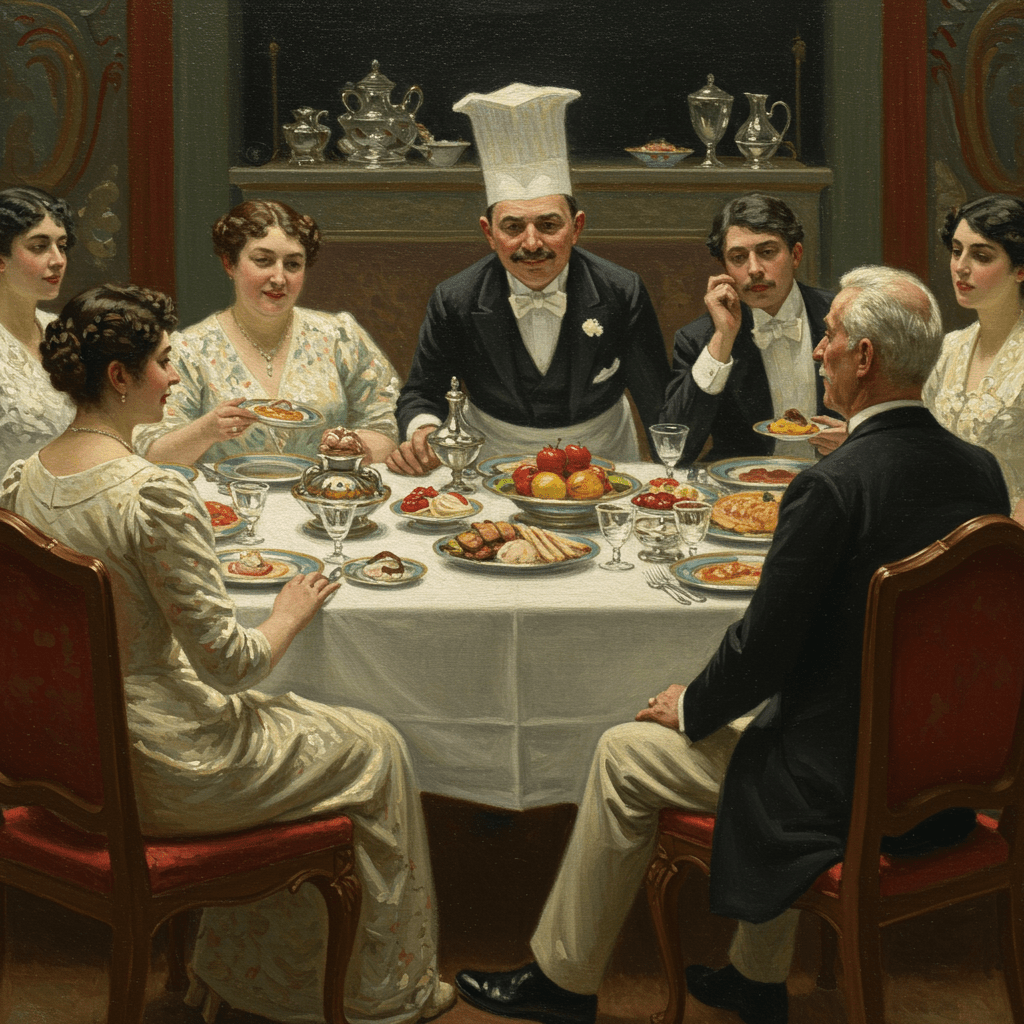

Ils organisent des concours culinaires, des démonstrations publiques, des banquets fastueux où ils présentent leurs créations audacieuses. Leurs plats, parfois étranges, parfois déroutants, finissent par conquérir le public. Leurs nouvelles recettes, initialement accueillies avec scepticisme, deviennent peu à peu une véritable sensation, une mode incontournable. La presse s’enflamme, les critiques gastronomiques s’émerveillent, et le public se laisse tenter par ces saveurs nouvelles, exotiques et raffinées.

Le Dialogue des Saveurs

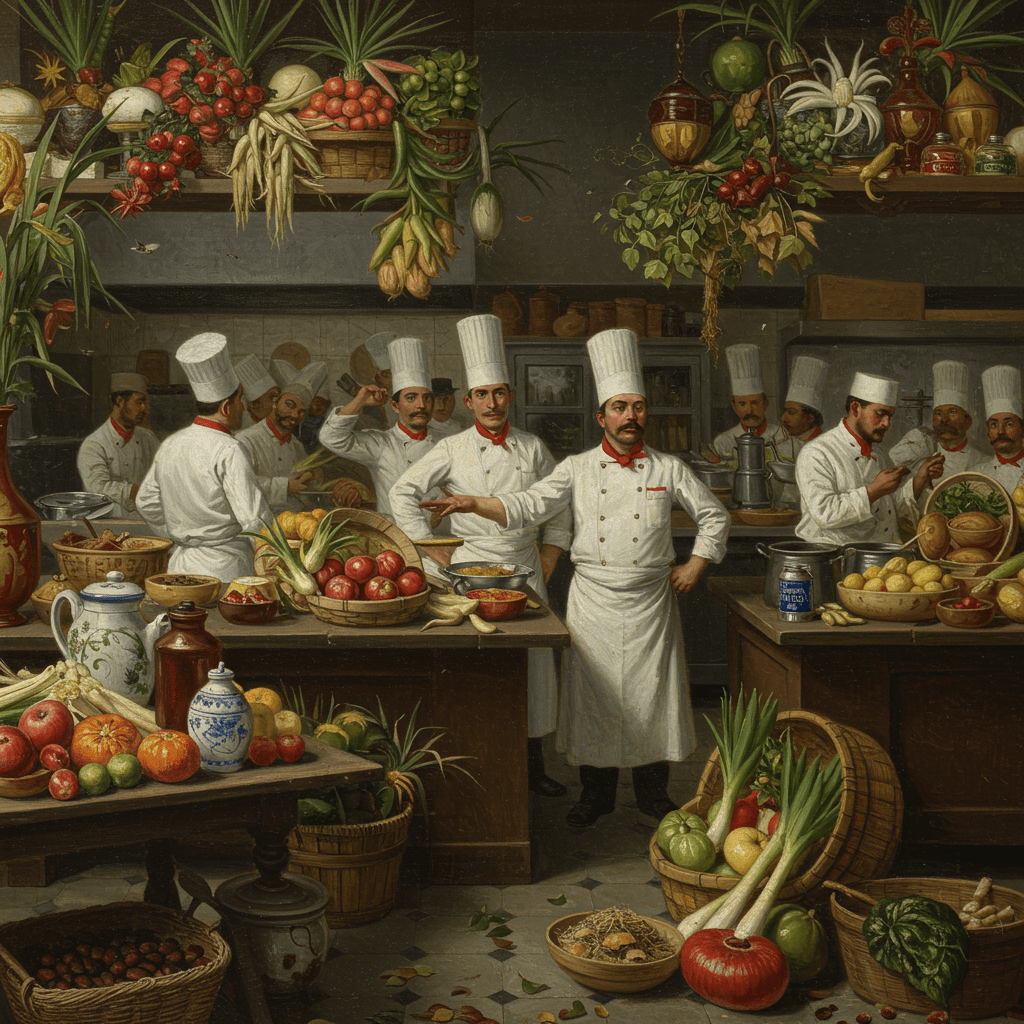

Le conflit entre les tenants de la tradition et les défenseurs de l’innovation ne se résume pas à une simple opposition. Il est plus complexe, plus nuancé, plus riche. Au fil des années, un dialogue s’instaure, une sorte de réconciliation entre les deux écoles culinaires. Les chefs traditionnels, confrontés au succès des nouveaux plats, commencent à intégrer certaines des innovations dans leurs propres recettes. Ils découvrent que l’innovation n’est pas synonyme de trahison, mais plutôt d’une adaptation nécessaire, d’une évolution naturelle.

Les jeunes chefs, quant à eux, prennent conscience de l’importance de la tradition, de la richesse de l’histoire culinaire française. Ils apprennent à respecter les recettes ancestrales, à les réinterpréter avec respect, à les enrichir de leurs propres inspirations sans les dénaturer. Un dialogue s’établit entre les générations, un échange fécond entre la tradition et la modernité.

Un Héritage Transformé

L’Exposition Universelle de 1889 marque un tournant décisif dans l’histoire de la gastronomie française. Elle symbolise l’ouverture sur le monde, l’acceptation de la nouveauté, et la capacité de la cuisine française à s’adapter, à évoluer, à se transformer sans pour autant perdre son âme. Les nouvelles recettes ne sont plus une menace, mais une chance, une occasion de faire rayonner la gastronomie française à travers le monde, de la rendre plus riche, plus diverse, plus vibrante.

La cuisine française, au sortir de cette période de bouleversements, est transformée. Elle conserve ses racines profondes, ses recettes classiques, mais elle est également enrichie par de nouvelles saveurs, de nouvelles techniques, de nouvelles inspirations. C’est un héritage vivant, un patrimoine constamment en mouvement, un témoignage de la capacité de la culture à s’adapter et à s’épanouir au fil des siècles. Un héritage qui continue à évoluer, à se réinventer, à nous surprendre et à nous régaler.