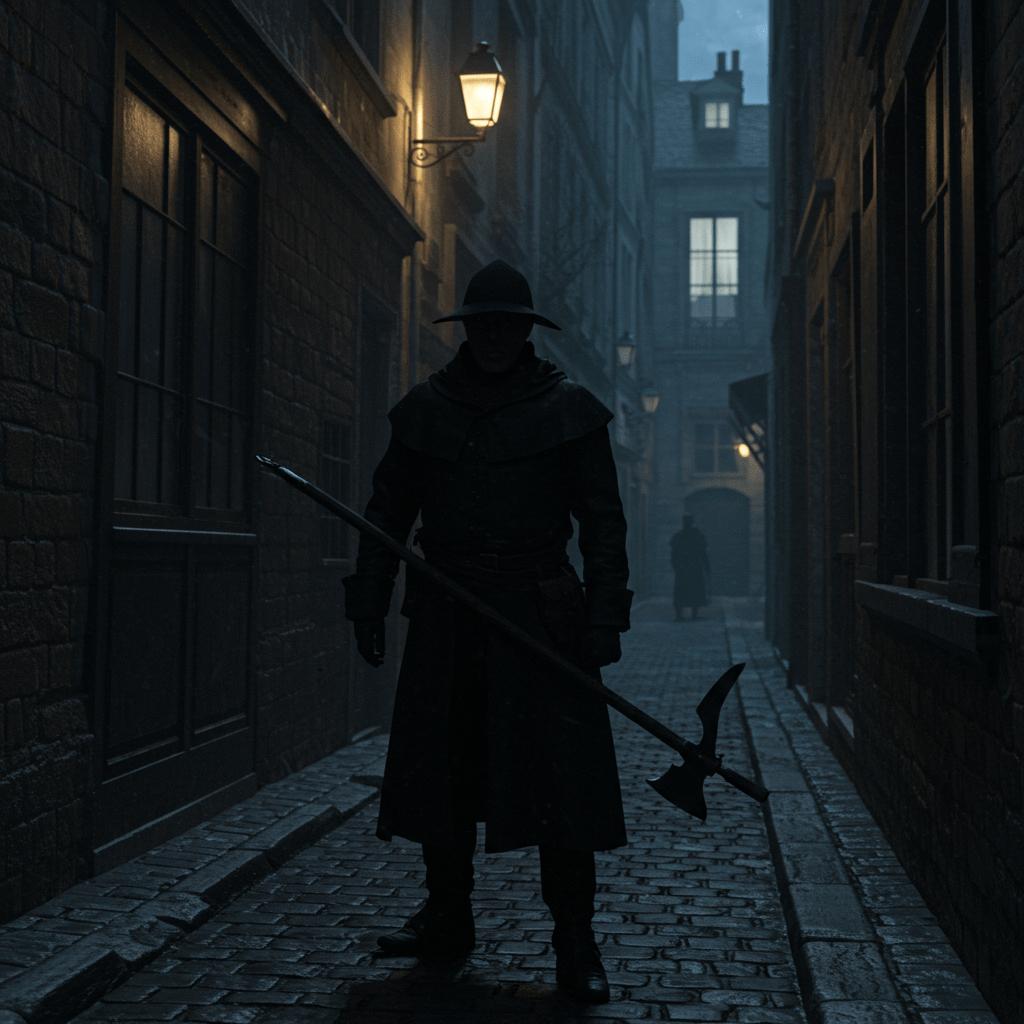

Ah, mes chers lecteurs! Plongeons-nous, si vous le voulez bien, dans les ruelles sombres et agitées du Paris d’antan, là où la clarté blafarde des lanternes peinait à dissiper les ombres épaisses, et où le pas lourd du Guet, ce corps de gardes nocturnes, résonnait comme un glas pour les malandrins et une maigre consolation pour les honnêtes bourgeois. Imaginez, si vous le pouvez, ces hommes, silhouettes massives drapées dans des manteaux sombres, arpentant les pavés inégaux, leurs hallebardes luisantes reflétant la lueur vacillante des feux de la nuit. Le Guet, mes amis, était à la fois un rempart et une énigme, une promesse de sécurité et une menace sourde, un instrument entre les mains du Roi, mais aussi, parfois, le dernier recours des humbles face à la pègre et aux abus de pouvoir.

Leur équipement, parlons-en! Bien loin des uniformes rutilants des Gardes Françaises, le Guet arborait un pragmatisme austère. Point de broderies dorées ni de plumes arrogantes. Leur armure se résumait souvent à un simple gorgerin de fer, protégeant la gorge des coups fourrés, et un casque de fer, lourd et inconfortable, mais essentiel pour parer les jets de pierre et les coups de bâton. Le manteau, vaste et sombre, dissimulait bien des secrets et permettait de se fondre dans l’obscurité. Mais c’était l’armement qui révélait la véritable nature du Guet, un mélange de nécessité et de compromis, reflet de leur rôle ambigu dans la société parisienne.

L’Hallebarde : Symbole d’Autorité et d’Impuissance

L’arme emblématique du Guet, sans conteste, était la hallebarde. Longue hampe de bois surmontée d’une lame d’acier à la fois tranchante et perforante, elle servait à maintenir les distances, à repousser les assaillants et, si nécessaire, à frapper avec une force considérable. Pourtant, cette arme, symbole d’autorité, se révélait souvent inefficace dans les ruelles étroites et tortueuses de la capitale. Imaginez un guet guettant un voleur agile comme un chat, la hallebarde le génant plus qu’autre chose. Elle était plus une arme de dissuasion qu’un instrument de combat véritable, une promesse de violence plutôt qu’une garantie de victoire.

« Halte-là! Au nom du Roi! » C’est ce que hurlait le sergent Dubois, un vieux briscard de la guerre de Succession d’Espagne, en brandissant sa hallebarde rouillée devant une taverne mal famée du quartier du Marais. « Ouvrez, ou nous enfonçons la porte! » À l’intérieur, des rires gras et des jurons répondaient à ses sommations. Dubois, malgré son expérience, savait que la situation était délicate. Ses hommes, jeunes et inexpérimentés, étaient nerveux. La foule, déjà alcoolisée, pouvait se montrer hostile. La hallebarde, dans ce cas, ne servait qu’à exacerber les tensions, à provoquer une émeute potentielle. Il soupira. La nuit serait longue.

L’Épée : Un Gage de Confiance… et de Corruption

Si la hallebarde était l’apanage du simple guet, l’épée, elle, était réservée aux officiers et aux gradés. Une épée, souvent de qualité médiocre, mais néanmoins symbole de leur rang et de leur droit à exercer une certaine forme de justice. L’épée représentait la confiance que le Roi accordait à ces hommes, mais elle était aussi, malheureusement, un instrument de corruption. Un officier corrompu pouvait, moyennant quelques écus, fermer les yeux sur les activités illicites d’un cabaretier ou d’un usurier, et l’épée devenait alors le symbole de son infamie.

« Capitaine, » murmura le lieutenant Leclerc, un jeune homme ambitieux aux dents longues, « cet homme, le sieur Lavoisier, est un faussaire notoire. Il mérite d’être arrêté. » Le capitaine Renault, un homme ventripotent au visage rougeaud, se contenta de sourire. « Leclerc, mon ami, vous êtes bien naïf. Lavoisier est un homme utile. Il finance nos patrouilles, vous comprenez? Et puis, un peu de fausse monnaie, ça stimule le commerce, n’est-ce pas? » Leclerc serra les poings. Il savait que Renault était corrompu jusqu’à la moelle, mais il était impuissant. L’épée du capitaine, symbole de son autorité, le réduisait au silence.

Les Lanternes et les Cornes de Brume : Lumière et Son dans l’Obscurité

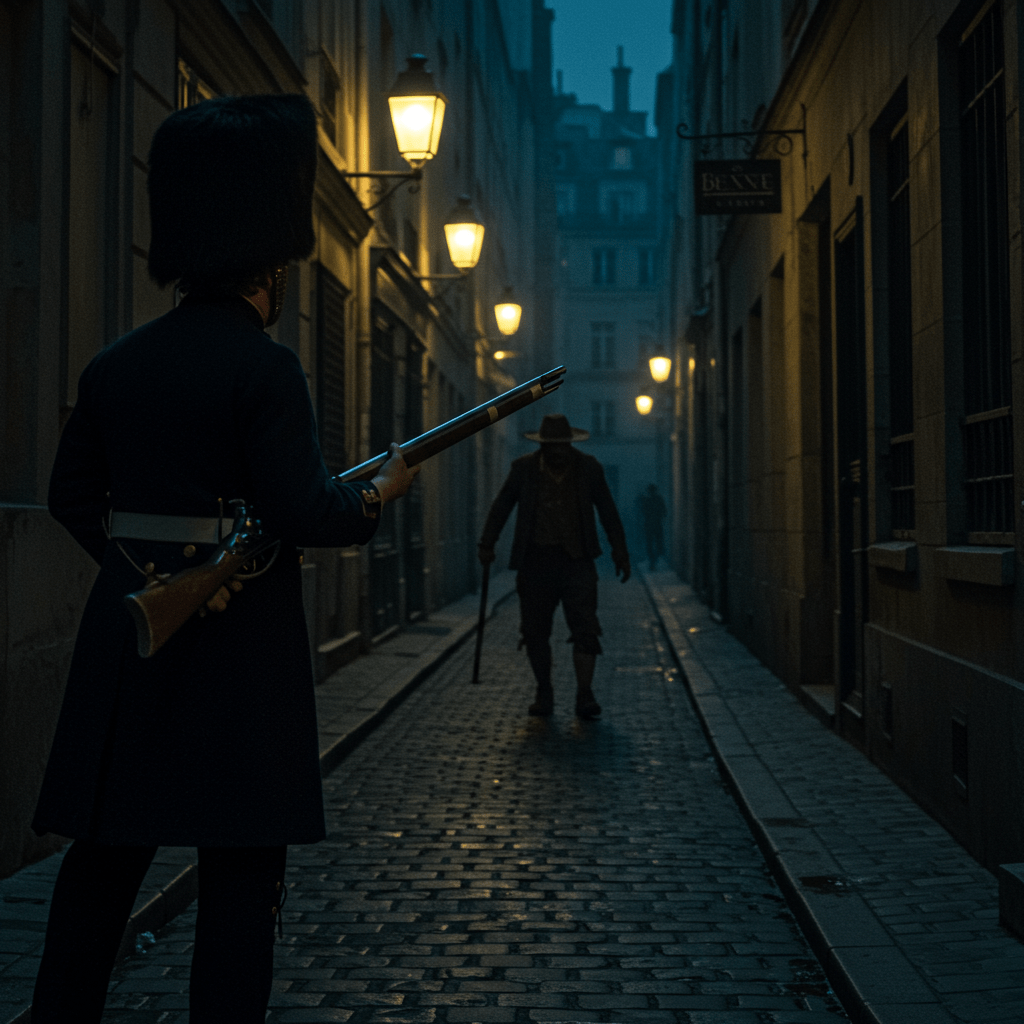

Au-delà des armes, l’équipement du Guet comprenait également des instruments moins guerriers, mais tout aussi essentiels. Les lanternes, d’abord, indispensables pour éclairer les ruelles sombres et signaler la présence des gardes. Elles étaient alimentées par de l’huile de suif, dégageant une fumée âcre et une lumière blafarde, mais suffisante pour dissuader les voleurs et rassurer les honnêtes gens. Et puis, il y avait les cornes de brume, utilisées pour communiquer à distance, pour signaler un danger ou pour appeler des renforts. Leur son rauque et lugubre résonnait dans la nuit parisienne, annonçant tantôt un incendie, tantôt une rixe, tantôt, plus rarement, un véritable acte de justice.

Un soir d’hiver glacial, alors que la Seine débordait et que la brume enveloppait la ville comme un linceul, le son d’une corne de brume déchira le silence. Un incendie s’était déclaré dans un immeuble du quartier de la Cité. Les guets, alertés, se précipitèrent sur les lieux, leurs lanternes perçant l’obscurité. Ils bravèrent les flammes et la fumée pour secourir les habitants, démontrant ainsi que, malgré leurs défauts et leurs compromissions, ils pouvaient aussi se montrer courageux et dévoués.

Le Logement et l’Entretien : Une Affaire de Compromis

L’équipement du Guet ne se limitait pas aux armes et aux instruments. Il comprenait également le logement et l’entretien de ces hommes. Les guets étaient logés dans des casernes insalubres et surpeuplées, où la promiscuité favorisait la propagation des maladies. Leur solde était maigre, à peine suffisante pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Quant à l’entretien de leur équipement, il était souvent négligé, faute de moyens et d’intérêt de la part des autorités. Les hallebardes rouillaient, les manteaux se trouaient, les lanternes se brisaient, et le Guet, faute de ressources, devait se débrouiller avec les moyens du bord.

« Regardez-moi cette hallebarde, » grommela le guet Moreau, un jeune homme maigre et dégingandé, en montrant son arme à son camarade. « Elle est plus rouillée qu’une vieille charrue! Comment voulez-vous que je me défende avec ça? » Son camarade, un vieux routier nommé Picard, se contenta de hausser les épaules. « On fait avec ce qu’on a, mon gars. Le Roi a d’autres chats à fouetter que de s’occuper de notre équipement. Et puis, tant qu’on fait le travail, il ne se plaint pas. » Moreau soupira. Il savait que Picard avait raison, mais il ne pouvait s’empêcher de ressentir un certain mépris pour cette institution qui les exploitait et les négligeait.

Ainsi donc, mes chers lecteurs, le Guet, avec son équipement hétéroclite et son rôle ambigu, était le reflet d’une société en proie aux contradictions et aux injustices. Un corps de gardes censé protéger les bourgeois, mais souvent utilisé pour opprimer le peuple. Un instrument entre les mains du Roi, mais aussi, parfois, le dernier rempart contre le chaos et l’anarchie. Son histoire, faite de courage et de compromissions, de dévouement et de corruption, est une histoire de Paris, une histoire de France.

Et tandis que le soleil se lève sur la capitale, chassant les ombres et révélant les misères de la nuit, le Guet, fatigué et usé, regagne ses casernes, laissant derrière lui un sentiment mitigé de sécurité et d’inquiétude. Car dans les ruelles sombres, les questions demeurent : Le Guet est-il véritablement un protecteur, ou simplement un rouage de la machine royale, prêt à broyer les faibles pour le bon plaisir du pouvoir? L’avenir, mes amis, nous le dira.