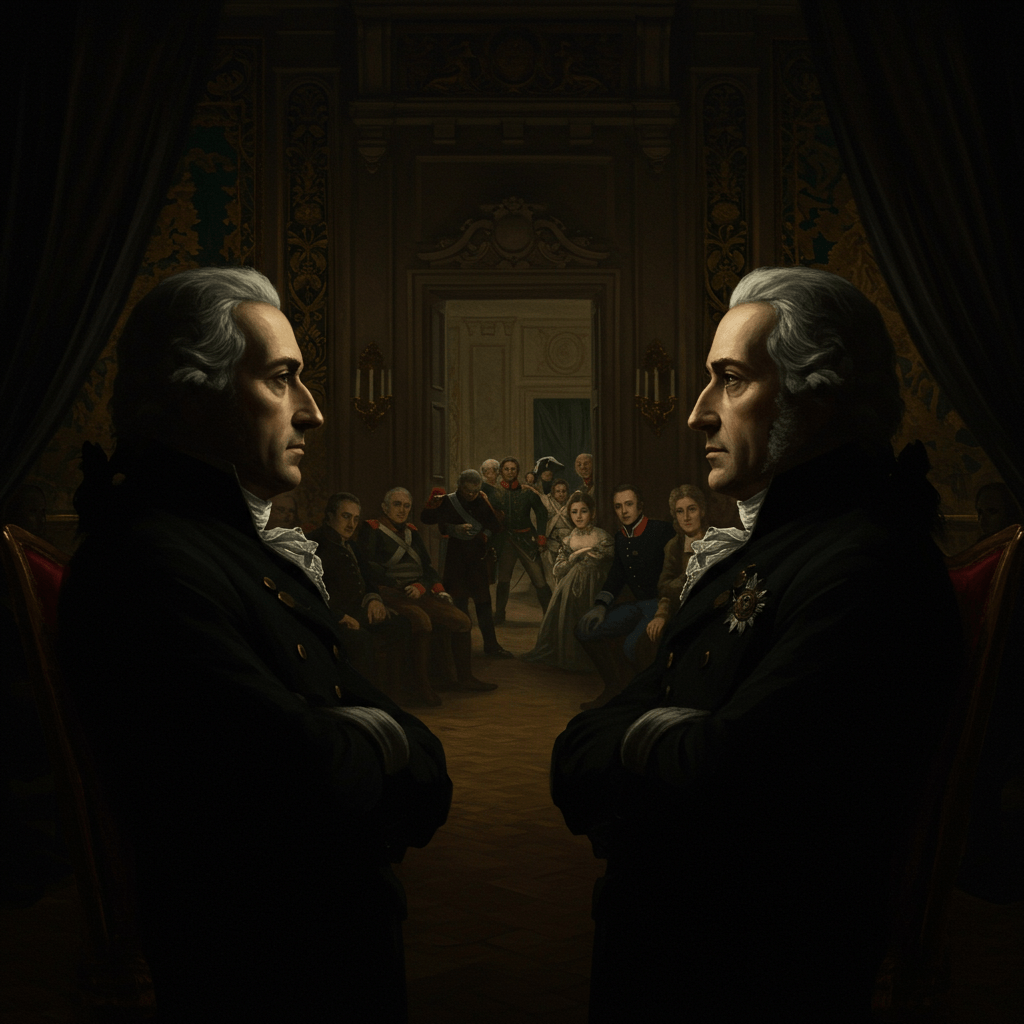

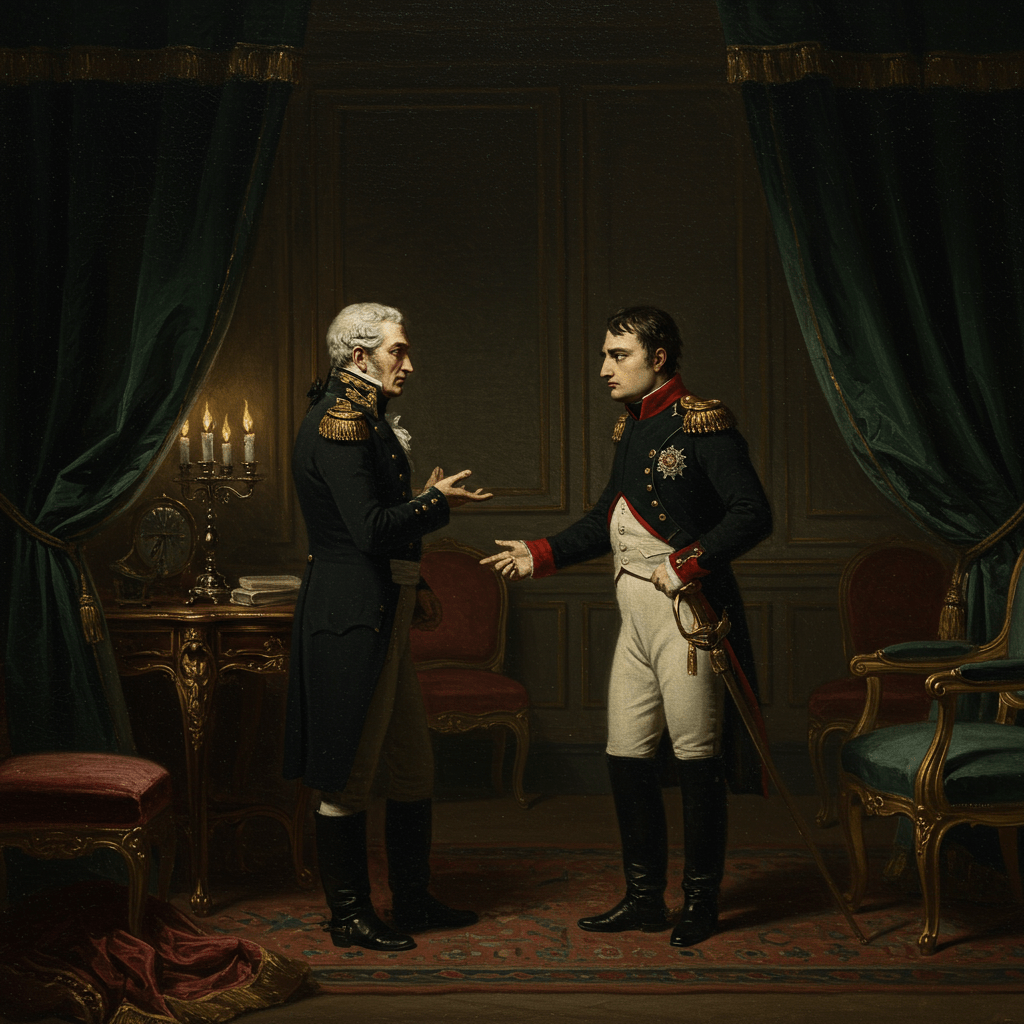

Paris, l’an 1799. Un vent glacial balayait les rues pavées, tandis que dans les salons dorés, les complots se tissaient avec la finesse d’une araignée. Deux ombres se dressaient, puissantes et insaisissables, au cœur de la Révolution française en pleine mutation : Joseph Fouché, le révolutionnaire pragmatique, et Charles-Maurice de Talleyrand, l’aristocrate cynique. Leurs destins, liés par les convulsions de l’histoire, étaient pourtant forgés d’une rivalité aussi subtile que mortelle, une lutte d’influence menée dans les coulisses obscures du pouvoir, un ballet d’intrigues où l’espionnage était la danse privilégiée.

Leur jeu était un échiquier où chaque pièce était une vie, chaque mouvement une conspiration. Ils étaient les maîtres du secret, les architectes de l’ombre, naviguant dans un monde où les alliances étaient aussi fragiles que le verre et où la trahison était la monnaie courante. Mais alors que leurs objectifs semblaient souvent converger – la préservation du pouvoir, la stabilité de la nation –, leurs méthodes, leurs ambitions, et surtout leurs personnalités, étaient foncièrement différentes, alimentant une rivalité qui allait marquer à jamais l’histoire de France.

Fouché, le Maître des Renseignements

Fouché, l’ancien prêtre devenu révolutionnaire, était un homme de terrain, un véritable caméléon capable de se fondre dans n’importe quel environnement. Son réseau d’informateurs, tissé patiemment au fil des années, s’étendait dans tous les recoins de la société, des bas-fonds de Paris aux salons les plus raffinés. Il maîtrisait l’art de la manipulation, utilisant la terreur autant que la persuasion pour obtenir des informations. Son intelligence était redoutable, sa capacité à anticiper les événements impressionnante. Il était l’homme des détails, celui qui savait décrypter le moindre murmure, le moindre regard furtif pour en déduire la vérité.

Il n’hésitait pas à utiliser des méthodes brutales, voire cruelles, pour obtenir des aveux. La terreur était son arme, et il l’utilisait sans ménagement. Contrairement à Talleyrand, qui privilégiait la subtilité et la diplomatie, Fouché était un homme d’action, capable de se salir les mains pour atteindre ses objectifs. Il était aussi un maître du double-jeu, capable de jouer sur plusieurs tableaux à la fois, déjouant ses ennemis avec une aisance déconcertante. Son audace était légendaire et son réseau d’agents secrets était sans égal.

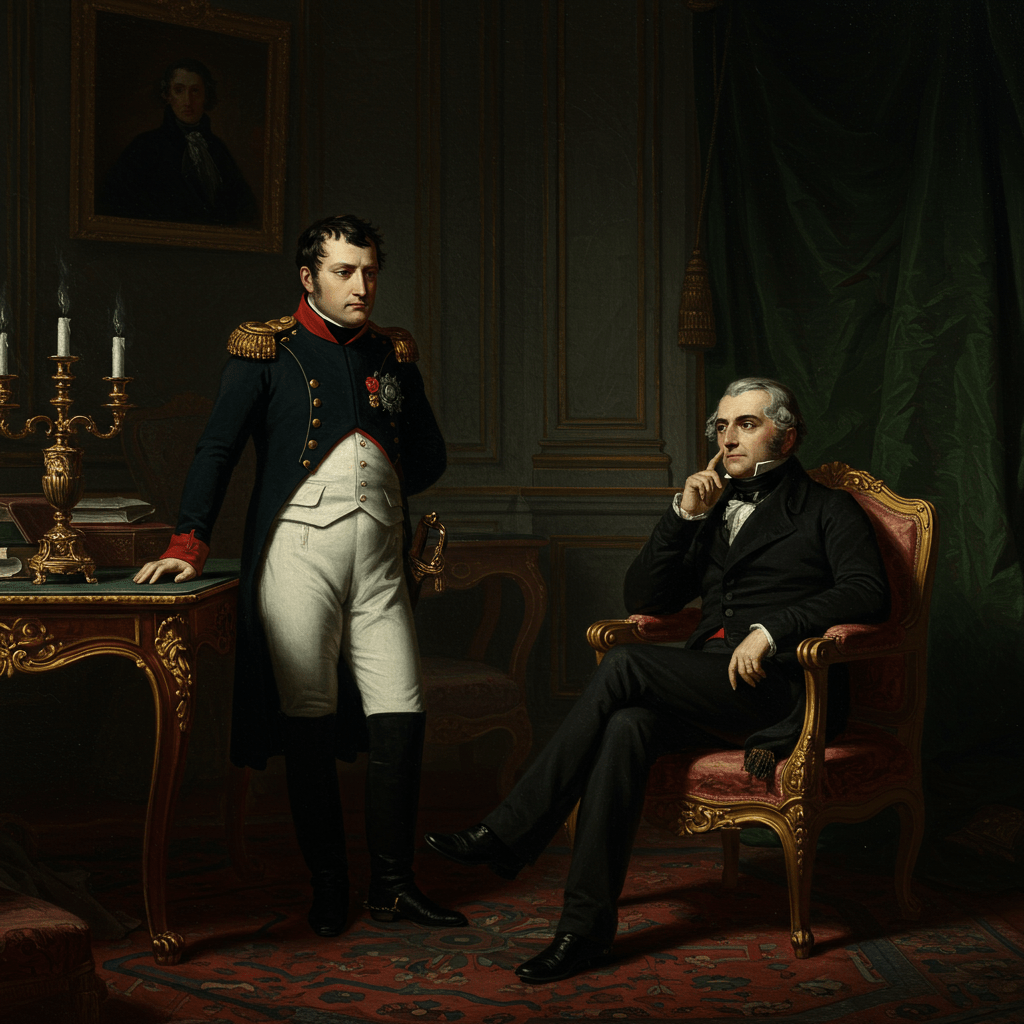

Talleyrand, l’Architecte de la Diplomatie

Talleyrand, quant à lui, était un homme d’une autre envergure. Aristocrate de naissance, il possédait un réseau d’influence qui lui permettait de manœuvrer dans les hautes sphères du pouvoir avec une aisance déconcertante. Son intelligence était brillante, sa capacité à analyser les situations politiques hors pair. Contrairement à Fouché, il ne se salissait pas les mains, préférant agir dans l’ombre, manipulant les événements avec une finesse inégalée. Son art de la conversation, son charme irrésistible et sa connaissance approfondie des milieux diplomatiques faisaient de lui un joueur redoutable. Il tissait des alliances, créait des compromis, et déjouait les complots avec une grâce presque inquiétante.

Son réseau d’influence était différent de celui de Fouché, plus subtil, plus raffiné. Il ne s’appuyait pas sur la terreur, mais sur la persuasion et la diplomatie. Il excellait dans l’art du compromis, capable de négocier avec tous, même avec ses ennemis jurés. Son ambition était sans limites et son jeu politique, souvent impitoyable, était mené avec une froideur calculatrice qui le rendait presque invincible. Son approche était beaucoup plus subtile, préférant les coups bas à la confrontation directe.

La Rivalité S’Embrase

Leur rivalité n’était pas seulement une lutte pour le pouvoir, mais aussi un affrontement de personnalités, de méthodes, et de visions du monde. Fouché, l’homme d’action, voyait en Talleyrand un aristocrate cynique, manipulateur et traître. Talleyrand, quant à lui, considérait Fouché comme un homme brutal, sans scrupules et dangereux. Ils se méfiaient l’un de l’autre, se surveillaient constamment, et n’hésitaient pas à se nuire mutuellement lorsque l’occasion se présentait. Leur lutte était un combat sans merci, une guerre d’ombres menée avec finesse et cruauté.

Les exemples de leurs affrontements sont nombreux. Ils se sont opposés sur de nombreuses questions politiques, utilisant leurs réseaux respectifs pour tenter de saper les actions de l’autre. Ils ont manipulé les événements à leur avantage, souvent au détriment de leurs adversaires, et parfois même au détriment de la France elle-même. Leur jeu était un mélange de diplomatie, d’espionnage, et de trahison, où la ligne entre la loyauté et la trahison était aussi floue que les ombres qui les accompagnaient.

Comparaison avec d’autres Espions

Comparés à d’autres figures de l’espionnage, Fouché et Talleyrand se distinguent par leur rôle politique majeur. Contrairement à des agents secrets plus classiques, leur activité d’espionnage était intimement liée à leur carrière politique. Ils n’étaient pas de simples informateurs, mais des acteurs clés de l’histoire, capables d’influencer le cours des événements. On peut les comparer, par certains aspects, à des figures comme Vidocq, le célèbre chef de la Sûreté, mais leur envergure politique et leur influence sur la scène internationale les placent dans une catégorie à part.

Alors que Vidocq utilisait ses compétences de détective pour résoudre des crimes, Fouché et Talleyrand utilisaient l’espionnage comme outil politique, pour consolider leur pouvoir et influencer les décisions du gouvernement. Leur réseau d’informateurs était beaucoup plus vaste et leur influence beaucoup plus grande. Ils étaient des hommes d’État qui utilisaient le renseignement pour atteindre leurs propres objectifs, contrairement à Vidocq, qui travaillait au service de l’État.

Leur rivalité rappelle aussi celle d’autres figures historiques, comme Richelieu et Mazarin, mais avec une dimension plus moderne, plus liée à l’émergence de l’État moderne et à la complexité des enjeux politiques de la Révolution et de l’Empire.

En conclusion, l’histoire de Fouché et Talleyrand est une fascinante exploration du pouvoir, de l’ambition et de la manipulation au cœur de la Révolution française. Leur rivalité, tissée d’intrigues, de trahisons et d’espionnage, reste un témoignage poignant de l’ombre qui accompagne le pouvoir et de la complexité des jeux politiques, un récit aussi captivant que les plus belles pages d’Alexandre Dumas.

Leur héritage, marqué par une ombre indélébile, continue de fasciner et d’intriguer les historiens et les amateurs d’histoire. Leur rivalité, un ballet mortel dans les coulisses du pouvoir, a laissé une empreinte indélébile sur l’histoire de France, un récit aussi captivant et complexe qu’une intrigue digne des plus grands romans.