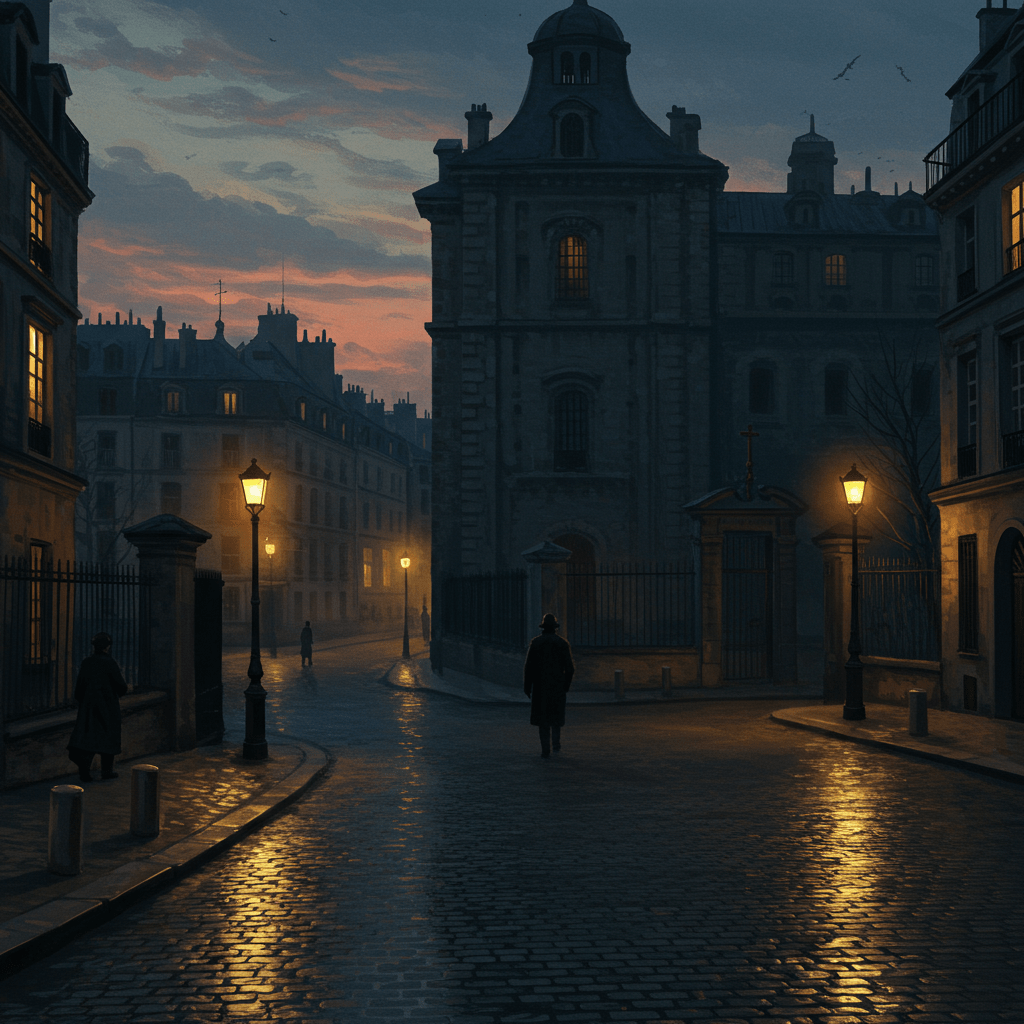

Paris, 1832. Une brume épaisse, semblable à un linceul, enveloppait la ville. Les ruelles sinueuses du Marais, habituellement grouillantes de vie, semblaient retenir leur souffle, un silence pesant rompu seulement par le crissement sourd des pas sur les pavés humides. Dans les profondeurs de la prison de Bicêtre, des silhouettes fantomatiques se dessinaient derrière les barreaux rouillés, des hommes marqués à jamais par le poids de leurs crimes, mais aussi par l’espoir, aussi ténu soit-il, d’une rédemption future. Leur sort, comme celui de tant d’autres, était suspendu au fil d’une aiguille implacable : la société, inflexible juge et bourreau, pouvait choisir de les rejeter à jamais ou, au contraire, de leur offrir une seconde chance.

L’air empestait le renfermé et la désolation. L’ombre de la guillotine, si présente dans les esprits, planait encore lourdement, même après la révolution. Ces hommes, sortis des ténèbres de leurs cellules, portaient sur leurs épaules non seulement le poids de leurs chaînes, mais aussi le stigmate de la société, une marque indélébile de suspicion et de méfiance. La réintégration, cette promesse miraculeuse, paraissait aussi inaccessible que les étoiles scintillantes dans le ciel nocturne parisien.

Le stigmate de la prison

Pour ces anciens détenus, le retour à la vie civile ressemblait à une ascension périlleuse vers un sommet enneigé. Chaque pas était une épreuve, chaque regard un jugement. Leur passé, comme une ombre tenace, les poursuivait sans relâche. Les portes des maisons se refermaient devant eux, les employeurs les rejetaient, les regards accusateurs les brûlaient. Ils étaient des parias, des exclus, condamnés à errer dans les bas-fonds de la société, victimes d’une justice implacable qui ne s’arrêtait pas aux portes de la prison.

Nombreux étaient ceux qui, désespérés et livrés à eux-mêmes, retombaient dans la spirale infernale de la criminalité, faute de trouver une alternative viable. Leur expérience carcérale, loin de les réhabiliter, les avait plutôt marqués au fer rouge, accentuant leur marginalisation. La société, dans son aveuglement, refusait de voir au-delà du crime, incapable de comprendre les mécanismes complexes qui conduisaient certains hommes à commettre des actes répréhensibles. L’absence de soutien, la difficulté d’accéder au logement et au travail transformaient la libération en une condamnation à perpétuité.

Les premières initiatives de réinsertion

Néanmoins, au sein même de cette société impitoyable, quelques voix s’élevaient pour défendre la cause de ces hommes désespérés. Des personnalités visionnaires, animées par un sentiment profond de justice et d’humanité, ont commencé à œuvrer pour la mise en place de programmes de réinsertion. Ces pionniers, souvent issus des rangs de la bourgeoisie éclairée ou du clergé, comprenaient qu’une simple punition n’était pas suffisante et qu’une véritable réhabilitation passait par l’éducation, la formation professionnelle et le soutien social.

Des ateliers de travail furent créés, offrant aux anciens prisonniers la possibilité d’apprendre un métier et de gagner leur vie honnêtement. Des associations caritatives distribuaient des vivres et des vêtements, apportant une aide matérielle indispensable. Des bénévoles dévoués, animés d’une compassion sincère, offraient écoute et conseil, tentant de reconstruire la confiance brisée. Ces initiatives, bien que modestes, constituaient une lueur d’espoir au milieu des ténèbres, une preuve que la rédemption était possible, même pour les plus déchus.

Les obstacles insurmontables

Malgré ces efforts louables, le chemin vers la réinsertion restait semé d’embûches. La méfiance de la population, attisée par la peur et les préjugés, constituait un obstacle majeur. Les anciens prisonniers, malgré leur volonté de se réintégrer, se heurtaient à un mur d’incompréhension et de rejet. Les employeurs hésitaient à les engager, craignant qu’ils ne compromettent leur réputation ou ne commettent de nouveaux délits.

De plus, le manque de ressources financières et l’absence d’une politique sociale cohérente rendaient la tâche extrêmement difficile. Les programmes de réinsertion, souvent dépendants de la bonne volonté des particuliers et des associations, manquaient cruellement de moyens. L’État, préoccupé par d’autres urgences, accordait peu d’attention à ce problème crucial. Ce cercle vicieux, où la pauvreté et l’exclusion conduisaient à la criminalité, et la criminalité à une marginalisation accrue, semblait sans fin.

Un futur incertain

Le sort des anciens prisonniers au XIXe siècle restait donc incertain, suspendu entre l’espoir d’une rédemption et la réalité implacable d’une société souvent inflexible et impitoyable. L’histoire de leur réinsertion, ou de leur incapacité à se réinsérer, témoignait des failles profondes d’un système social incapable de concilier justice et compassion, punition et réhabilitation. Leur destin, tissé de désillusions et de quelques rares succès, nous offre un miroir implacable, nous renvoyant notre propre responsabilité face à la question de la réinsertion sociale.

Le crépuscule tombait sur Paris, enveloppant la ville dans ses bras silencieux. Les ombres allongées dansaient sur les pavés, projetant des silhouettes menaçantes et mystérieuses. L’avenir des anciens prisonniers restait incertain, mais leur histoire, gravée dans le cœur de la ville, nous rappelait la nécessité impérieuse de construire une société plus juste et plus humaine, capable d’offrir une seconde chance à ceux qui ont trébuché.