L’an 1760. Paris, ville lumière, mais aussi ville de secrets murmurés dans les ruelles sombres, de rendez-vous clandestins derrière des façades majestueuses. Dans les salons dorés, sous le regard indifférent des portraits royaux, se tramaient les intrigues qui décideraient du sort des nations. Au cœur de ce labyrinthe politique, un homme se dressait, aussi insaisissable qu’un spectre, aussi puissant qu’un roi : Antoine-Marie de Sartine, le maître des secrets, le tisseur invisible des réseaux d’espionnage français.

Sartine, ministre de la Marine puis de la Police, possédait un flair légendaire, une capacité à déceler la vérité au milieu du mensonge qui le rendait aussi redoutable que fascinant. Ses informateurs, une armée de fantômes opérant dans l’ombre, s’étendaient à travers l’Europe, leurs oreilles grandes ouvertes, leurs yeux scrutant chaque mouvement suspect. De Londres à Madrid, de Vienne à Berlin, nul secret n’échappait à son réseau, un réseau si finement tissé qu’il semblait une toile d’araignée géante, piégeant les confidences et les trahisons.

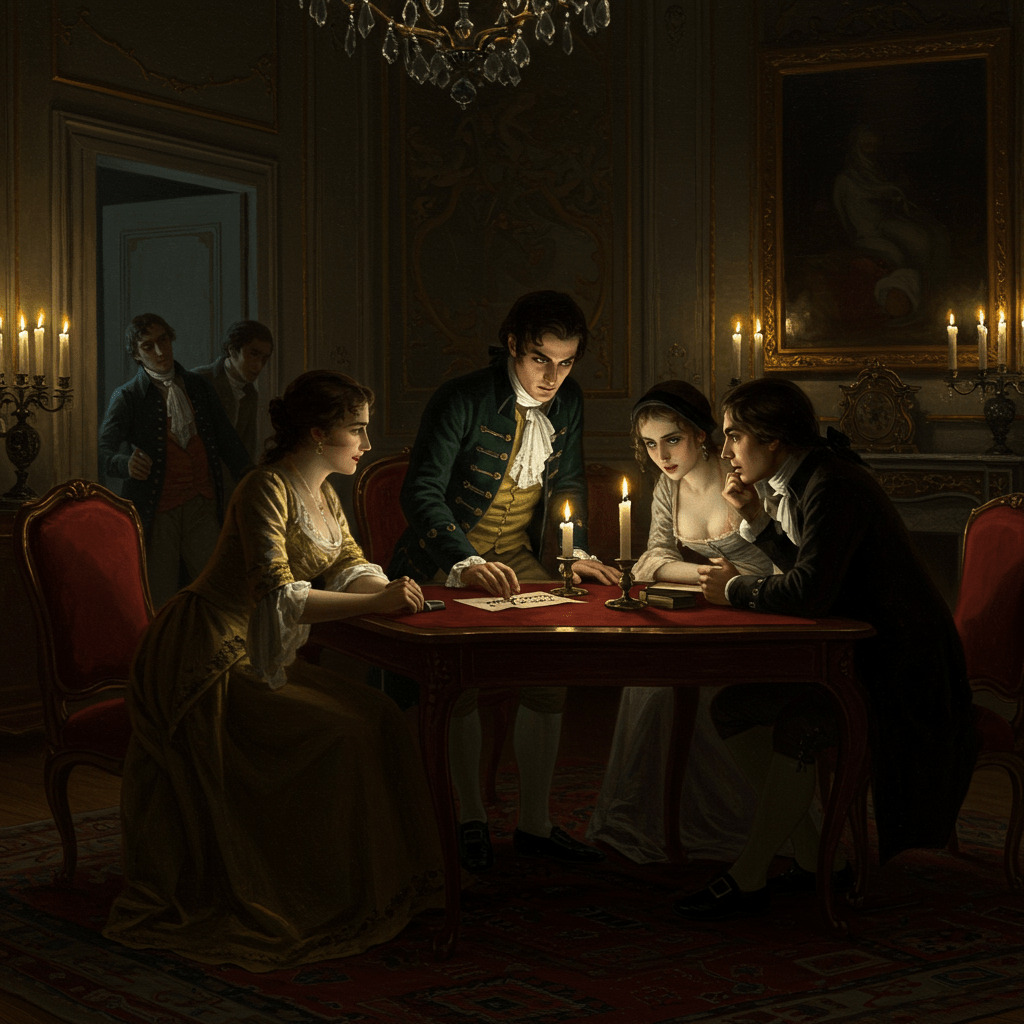

Les Agents Doubles, Outil de Sartine

Le cœur de la machinerie de Sartine reposait sur l’utilisation habile des agents doubles. Des hommes et des femmes, souvent issus des couches les plus basses de la société, animés par l’ambition, la vengeance, ou la simple soif d’argent. Sartine était un maître dans l’art de les manipuler, de jouer sur leurs faiblesses, de les utiliser les uns contre les autres, créant une spirale de suspicion et de trahison au sein même de ses propres réseaux. Il les lançait dans des missions périlleuses, leur promettant fortune et protection, tout en les gardant à distance, les tenant toujours sur le fil du rasoir. Un faux pas, une hésitation, et la guillotine se dressait, une menace silencieuse et omniprésente.

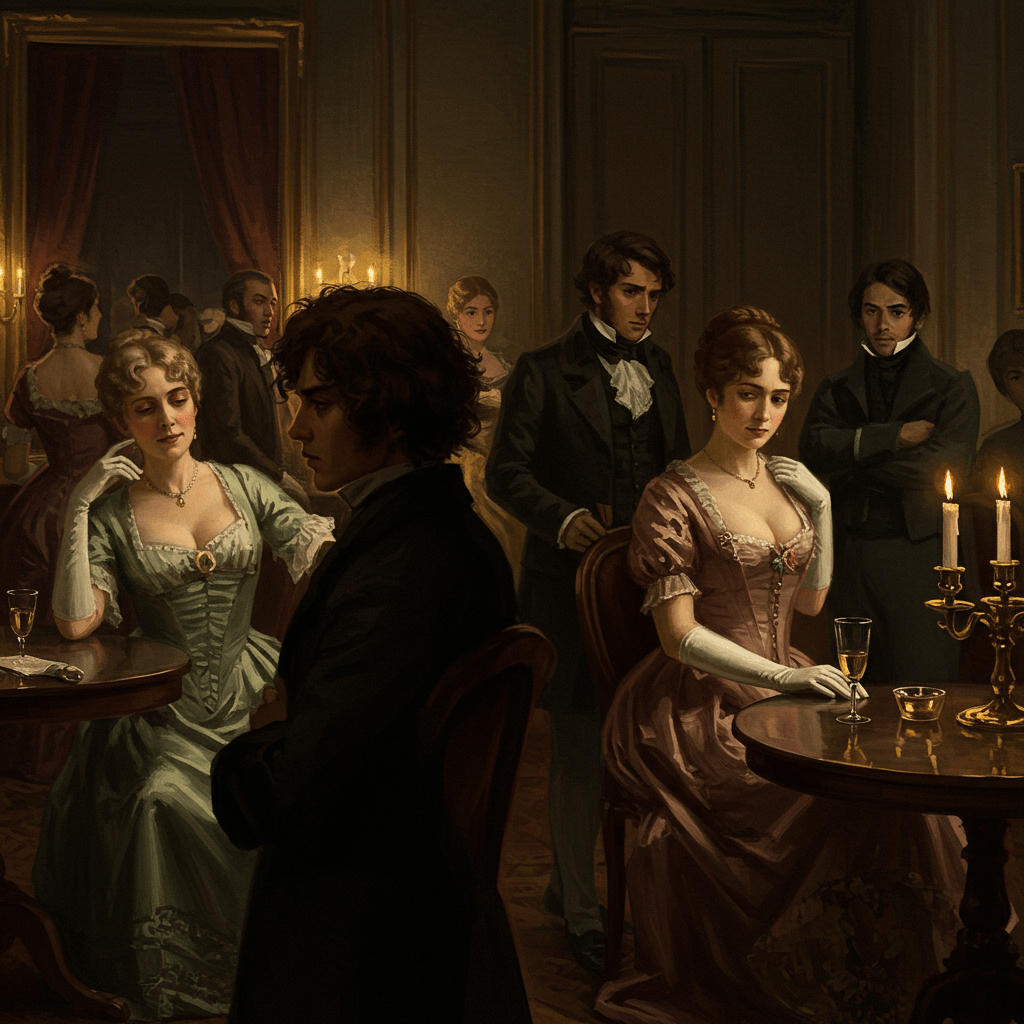

Le Réseau des Salons et des Courtisanes

Mais Sartine ne se contentait pas d’agents rusés. Il avait compris la puissance du charme et de la séduction. Ses réseaux s’étendaient aux salons les plus raffinés, où les courtisanes, véritables espionnes de haut vol, récoltaient des informations précieuses au milieu des conversations mondaines. Ces femmes, souvent brillantes et cultivées, étaient capables d’extraire des secrets les plus intimes des hommes les plus puissants. Leur beauté était une arme, leur intelligence un atout majeur. Elles rapportaient à Sartine des informations capitales sur les intentions des ennemis de la France, sur les faiblesses des alliances, sur les manœuvres secrètes des puissances étrangères.

La Traque des Jacobins et la Surveillance des Philosophes

Lorsque les idées révolutionnaires commencèrent à fermenter, Sartine étendit ses tentacules vers les cercles des intellectuels et des révolutionnaires. Il surveillait les moindres propos des philosophes, traquant les pamphlets subversifs et les réunions secrètes des Jacobins. Ses agents, infiltrés au cœur de ces mouvements, rapportaient les discussions les plus confidentielles, les plans les plus audacieux. Sartine tentait de maintenir un équilibre précaire, de contrôler le flux d’idées nouvelles tout en assurant la stabilité du régime. Cette tâche, impossible à accomplir pleinement, le consumait peu à peu.

La Chute du Maître des Secrets

Malgré ses talents exceptionnels, Sartine ne pouvait déjouer tous les complots. Ses méthodes, aussi efficaces soient-elles, finirent par être mises en lumière, dévoilant au grand jour la toile d’araignée de la surveillance. La fin de son règne fut brutale, la chute d’autant plus spectaculaire qu’il avait été au sommet du pouvoir. Accusé de corruption et d’abus de pouvoir, il fut emporté par le torrent de la Révolution, laissant derrière lui l’héritage d’un système d’espionnage aussi fascinant que terrifiant.

Le nom de Sartine reste attaché à l’histoire de la France comme celui d’un maître du renseignement, d’un homme qui a joué avec le feu de l’espionnage, et qui a fini par en être consumé. Son ombre plane encore sur les couloirs secrets du pouvoir, un rappel constant de la fragilité du pouvoir et de la permanence des intrigues.