L’année est 1889. Paris scintille, une toile chatoyante tissée de fer forgé et de lumières électriques. L’Exposition Universelle attire les foules, un tourbillon de robes chatoyantes et de chapeaux extravagants. Mais au cœur de cette effervescence, une autre révolution se prépare, plus silencieuse, plus profonde : une révolution du goût, une révolution durable.

Dans les cuisines des grands restaurants parisiens, des chefs visionnaires, tels des alchimistes modernes, expérimentent de nouvelles recettes, cherchant à marier l’excellence culinaire à une conscience nouvelle. Le gaspillage est combattu avec une rigueur quasi militaire, chaque ingrédient est pesé, mesuré, respecté. Un esprit de sobriété, guidé par la nécessité de nourrir une population croissante, influe sur les choix, une élégance sobre remplaçant le faste ostentatoire des années précédentes.

Les pionniers de la gastronomie responsable

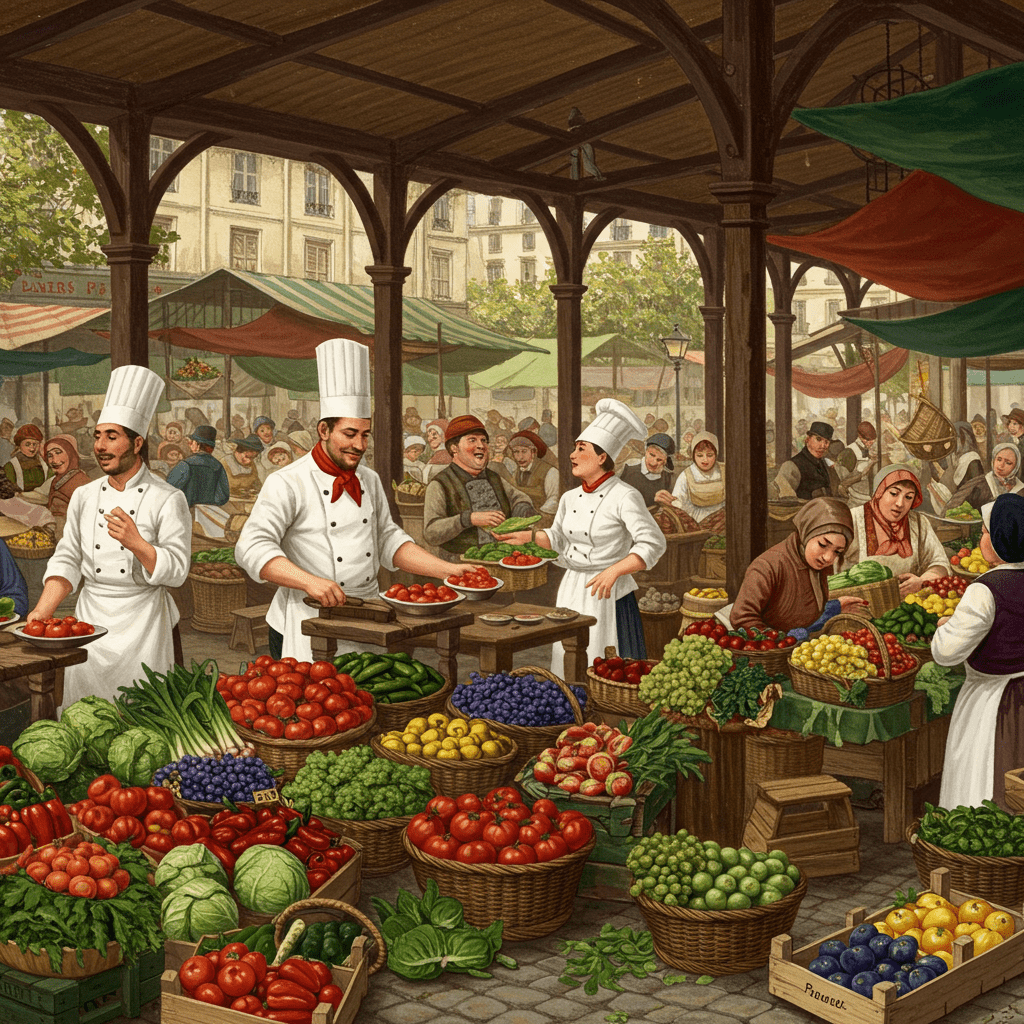

Parmi ces précurseurs, figurent des noms aujourd’hui oubliés, des cuisiniers anonymes qui, dans leurs cuisines modestes ou étoilées, ont posé les bases d’une gastronomie plus respectueuse de la terre et de ses ressources. Ils ont compris l’importance des circuits courts, privilégiant les produits locaux et de saison. Imaginez-les, ces chefs, travaillant avec une minutie extrême, sélectionnant les meilleurs légumes des marchés environnants, négligeant les produits exotiques dont l’importation coûteuse impactait à la fois l’environnement et le porte-monnaie des consommateurs.

Ils ont inventé des techniques de conservation innovantes, permettant de réduire le gaspillage et d’apprécier les saveurs des produits toute l’année. Leur cuisine était une symphonie d’ingrédients modestes, transformés par la magie de leur savoir-faire en plats d’une finesse et d’une élégance remarquables. Leur héritage est silencieux, mais puissant, une flamme vacillante qui a failli s’éteindre, mais qui, aujourd’hui, renaît de ses cendres.

Le rôle des jardins potagers et des fermes

Parallèlement à l’évolution des pratiques culinaires, les jardins potagers urbains et les fermes périurbaines ont connu un essor considérable. L’idée d’autosuffisance alimentaire, longtemps reléguée au rang d’utopie romantique, a pris de l’ampleur. Des initiatives collectives ont vu le jour, des jardins partagés où les citadins cultivaient leurs propres légumes, tissant ainsi un lien précieux avec la terre et les saisons. Ces jardins sont devenus des lieux de rencontre, de partage et d’apprentissage, des oasis de verdure au cœur de la ville.

Les fermes périurbaines, quant à elles, ont mis l’accent sur des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. Des méthodes d’agriculture raisonnée, privilégiant la biodiversité et la préservation des sols, ont été mises en place. Des éleveurs conscients ont adopté des pratiques plus humaines, s’attachant au bien-être animal. Leur engagement a permis de produire des aliments de qualité supérieure, préservant à la fois la santé des consommateurs et l’équilibre fragile des écosystèmes.

La naissance d’une conscience collective

La fin du XIXe siècle a été marquée par une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux. Les premières voix s’élevant pour dénoncer la pollution industrielle et l’épuisement des ressources naturelles se sont fait entendre. Cette nouvelle sensibilité a influencé la gastronomie, incitant les chefs et les consommateurs à adopter une approche plus responsable. Une nouvelle esthétique culinaire s’est imposée, mettant en valeur la simplicité, la naturalité et le respect des produits.

Des revues et des livres ont commencé à célébrer les vertus de la cuisine saine et durable. Des associations se sont créées pour promouvoir une alimentation responsable. La gastronomie française, loin d’être un simple art de vivre, est devenue un symbole d’engagement, un témoignage de la volonté de concilier plaisir et conscience.

La gastronomie durable, à cette époque, n’était pas encore un concept clairement défini. Elle était plutôt un ensemble de pratiques intuitives, guidées par le bon sens et le souci de préserver les ressources naturelles. Mais ces pratiques ont jeté les bases d’un mouvement qui, au fil des décennies, prendrait de l’ampleur et transformerait profondément la façon dont nous produisons et consommons nos aliments.

Un héritage précieux

Aujourd’hui, alors que le monde fait face à des défis environnementaux sans précédent, l’héritage de ces pionniers de la gastronomie durable est plus précieux que jamais. Leur exemple nous rappelle qu’il est possible de concilier l’excellence culinaire et le respect de l’environnement. Leur vision, longtemps oubliée, nous offre une source d’inspiration inestimable pour construire un avenir plus durable, où le plaisir du goût ne se fait pas au détriment de la planète.

Leur histoire est un appel à la responsabilité, un témoignage de la puissance de la tradition gastronomique française et de son potentiel à s’adapter aux défis du XXIe siècle. Une gastronomie durable, ancrée dans la tradition et tournée vers l’avenir, est non seulement possible, mais aussi nécessaire pour assurer la pérennité de notre patrimoine culinaire et la santé de notre planète.