Le parfum entêtant de la truffe, le fumé subtil du gibier, la douce acidité du vinaigre… Ces senteurs, autrefois réservées aux seuls privilégiés, aux tables royales où se côtoyaient les plus grands noms de la cour, ont peu à peu envahi les demeures bourgeoises. Un changement profond s’est opéré dans l’économie gastronomique de la France, une révolution silencieuse, mais non moins puissante, qui a transformé le rapport même à la nourriture, à la cuisine, au plaisir.

De la splendeur des cuisines royales, où des armées de cuisiniers s’affairaient à composer des festins somptueux, à l’intimité des tables bourgeoises, où l’on savourait des mets plus modestes, mais non moins raffinés, le chemin fut long et semé d’embûches. Une histoire fascinante, écrite à coups de fourchettes et de cuillères, où les chefs, ces magiciens des saveurs, ont joué un rôle essentiel.

Les Rois et leurs Chefs: Une Gastronomie de Prestige

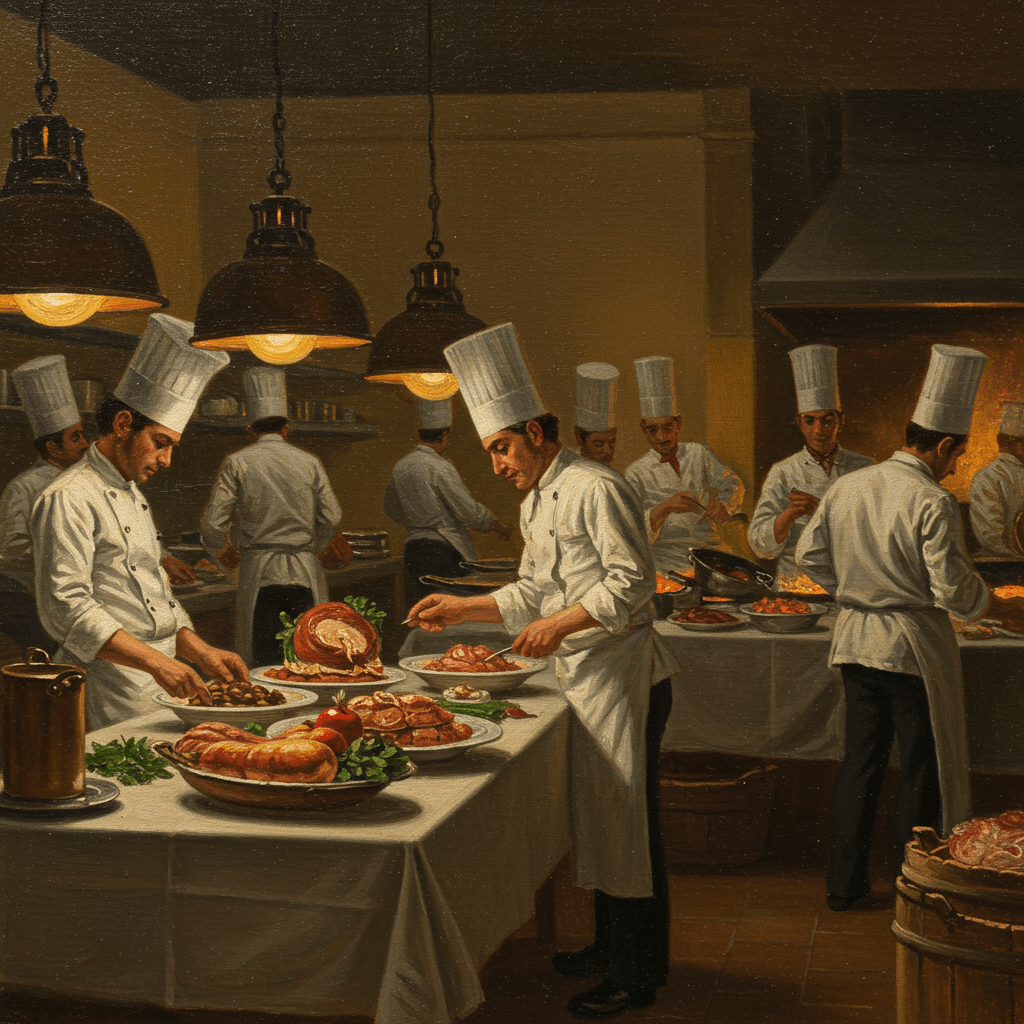

Sous l’Ancien Régime, la cuisine royale était un art à part entière, une véritable institution. Des chefs illustres, véritables artistes, dirigeaient des équipes nombreuses, travaillant dans des cuisines gigantesques, dignes de palais orientaux. La cuisine était le symbole même du pouvoir royal, une manifestation ostentatoire de la richesse et de la puissance. Chaque repas était un spectacle, une œuvre d’art comestible, minutieusement élaborée, où chaque détail, de la présentation à la composition des mets, était soigneusement orchestré. Les recettes, jalousement gardées, étaient transmises de génération en génération, formant un savoir-faire précieux et secret.

Le roi Louis XIV, grand amateur de mets raffinés, avait ses préférences, ses exigences, ses caprices… Imaginez le ballet incessant des cuisiniers, la pression, le stress, la nécessité d’exécuter à la perfection les ordres du monarque, dont le moindre mécontentement pouvait entraîner des conséquences désastreuses. Chaque plat était une gageure, un défi relevé avec art, avec passion. La cuisine royale était un univers fascinant, où se croisaient l’ambition, la créativité, et la peur.

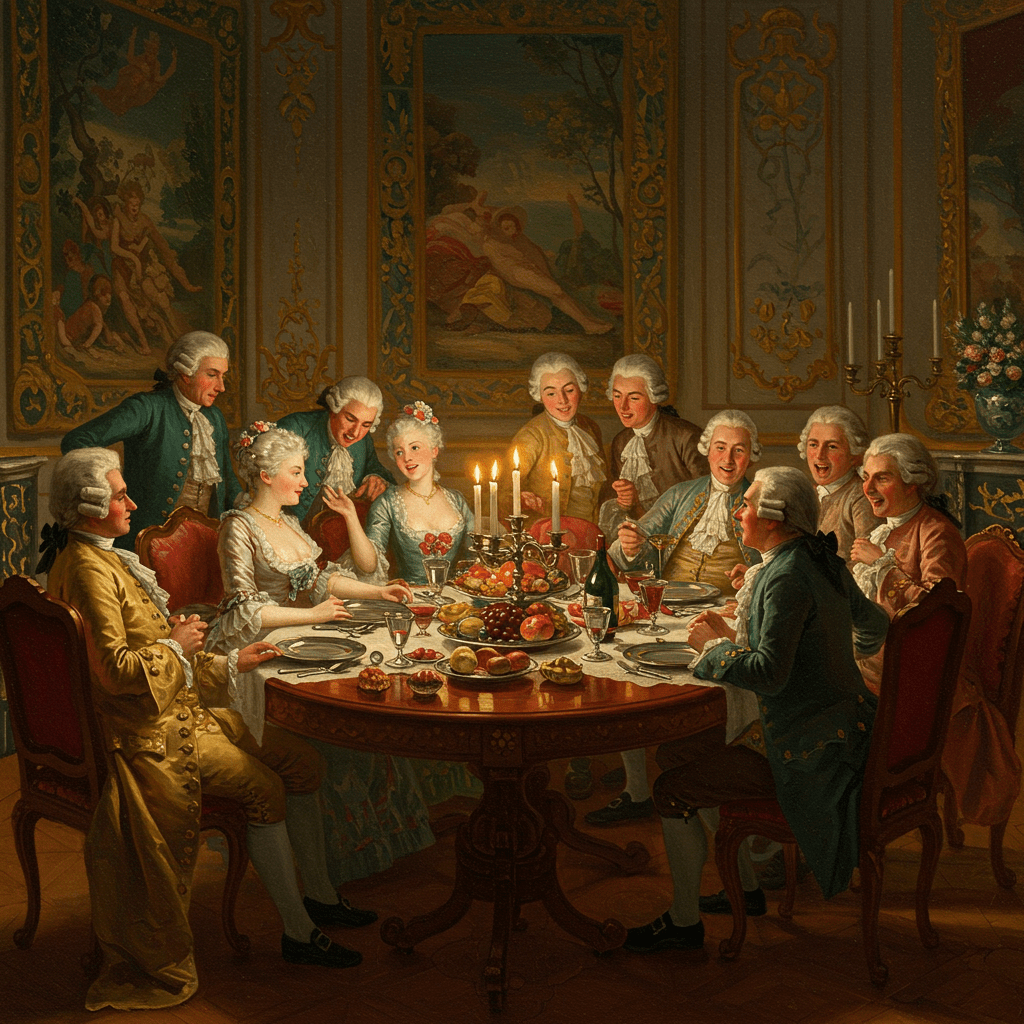

La Bourgeoisie et ses Aspirations: Un Goût de Luxe

Avec l’essor de la bourgeoisie, une nouvelle classe sociale s’est affirmée, désireuse d’imiter le faste et l’élégance de la cour. Les bourgeois, nouvellement riches, voulaient eux aussi déguster des mets raffinés, découvrir de nouvelles saveurs, s’offrir le luxe d’une table élégante et soignée. Mais comment reproduire la splendeur des cuisines royales dans des espaces plus modestes ? C’est là qu’intervinrent les chefs, ces artisans du goût, qui adaptèrent leur savoir-faire à cette nouvelle clientèle.

Ils développèrent des recettes plus simples, mais tout aussi savoureuses, en utilisant des ingrédients plus accessibles. Les livres de cuisine se multiplièrent, démocratisant les techniques et les recettes autrefois confidentielles. Des traiteurs se mirent à proposer leurs services à la bourgeoisie, leur offrant la possibilité d’organiser des repas élégants sans avoir à posséder une grande cuisine. La gastronomie se démocratisait progressivement, s’ouvrant à un public plus large.

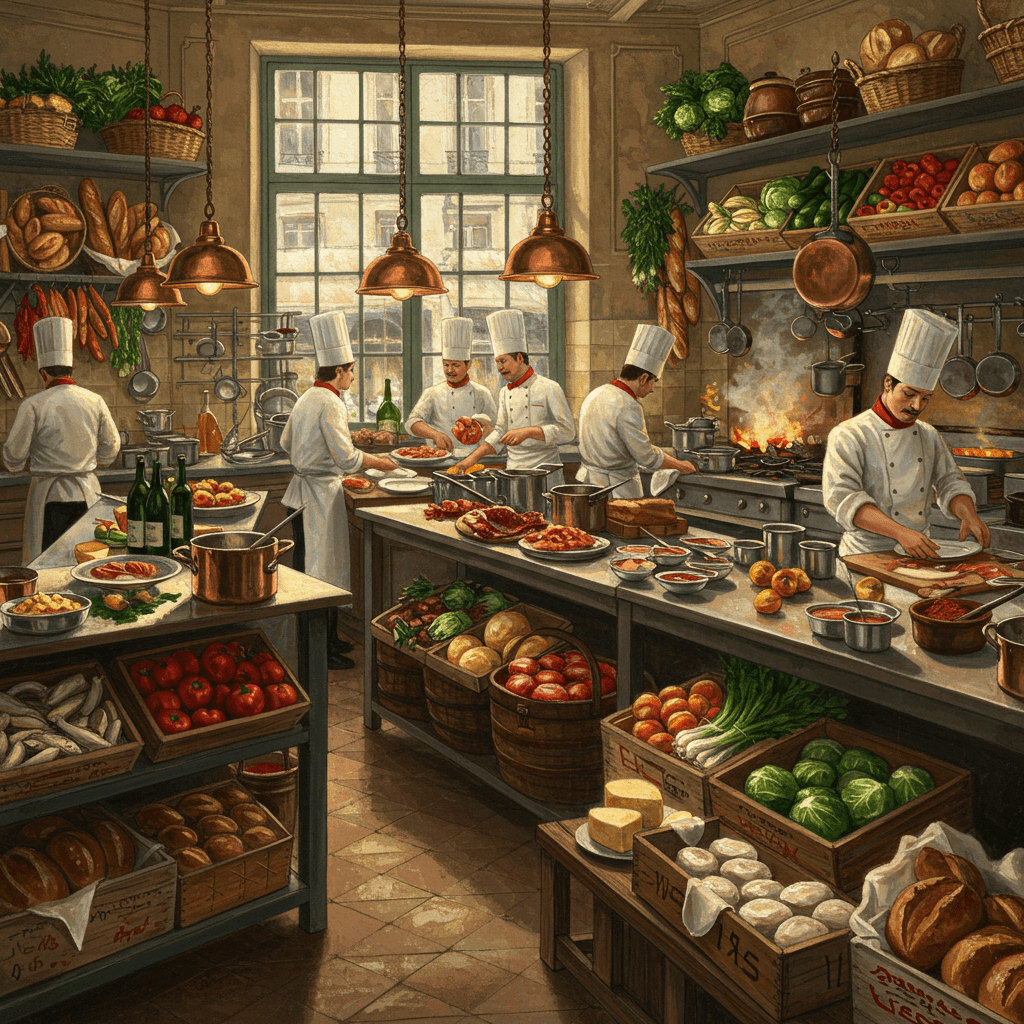

L’Innovation Gastronomique: Les Chefs, Moteur du Changement

Les chefs, au cœur de ce changement, ne se contentèrent pas de reproduire les recettes traditionnelles. Ils innovent, expérimentent, créent. Ils adaptèrent les techniques culinaires aux nouveaux ingrédients disponibles, aux nouvelles attentes de la clientèle. De nouveaux plats virent le jour, de nouvelles sauces furent inventées, de nouvelles saveurs explorées. Ce fut une période foisonnante, une véritable renaissance gastronomique.

Leur rôle dépasse l’aspect purement culinaire. Ils devinrent des acteurs économiques influents, contribuant à la prospérité des marchés, favorisant l’essor des productions locales et la diversification des produits. Ils contribuèrent à la diffusion des nouvelles idées, des nouvelles techniques, contribuant à la création d’une identité culinaire française, riche et variée.

Les Recettes et les Livres: La Transmission du Savoir

La diffusion des recettes et des techniques culinaires a joué un rôle capital dans cette transformation. L’invention de l’imprimerie contribua à la démocratisation des livres de cuisine. Ces livres, véritables trésors de savoir, permirent à un plus grand nombre de personnes d’accéder aux secrets de la cuisine, de reproduire les plats autrefois réservés aux seuls privilégiés. Le partage des connaissances, la transmission du savoir-faire, contribuèrent à l’évolution de l’économie gastronomique, à la démocratisation du goût.

Ces recueils de recettes, souvent illustrés avec soin, sont autant de témoignages sur les habitudes alimentaires de l’époque, sur les goûts et les préférences, sur l’évolution des techniques culinaires. Ils sont de véritables documents historiques qui nous permettent de mieux comprendre l’importance de la gastronomie dans la société française du XIXe siècle.

Du faste des cuisines royales à l’intimité des tables bourgeoises, l’économie gastronomique a connu une transformation profonde. Un voyage culinaire fascinant, une aventure humaine riche en rebondissements, où les chefs ont joué un rôle majeur, contribuant à l’épanouissement d’une gastronomie française, symbole d’élégance, de raffinement, et de partage.

Et ainsi, la table, autrefois symbole de pouvoir et de distinction, devint peu à peu un lieu de convivialité, un espace de partage, un terrain d’exploration des saveurs infinies.