Paris, 1889. L’Exposition Universelle scintillait, un kaléidoscope de lumières et de rêves, reflétant l’opulence et l’ambition de la Belle Époque. Dans ce tourbillon de nouveautés, une autre histoire se tramait, plus secrète, plus savoureuse, une liaison entre la haute gastronomie et l’art, une symphonie des sens où les chefs, véritables alchimistes des saveurs, se révélaient être aussi des artistes de l’esthétique. Leur cuisine, un tableau vivant, une ode à la beauté, dont chaque plat était une œuvre d’art à savourer.

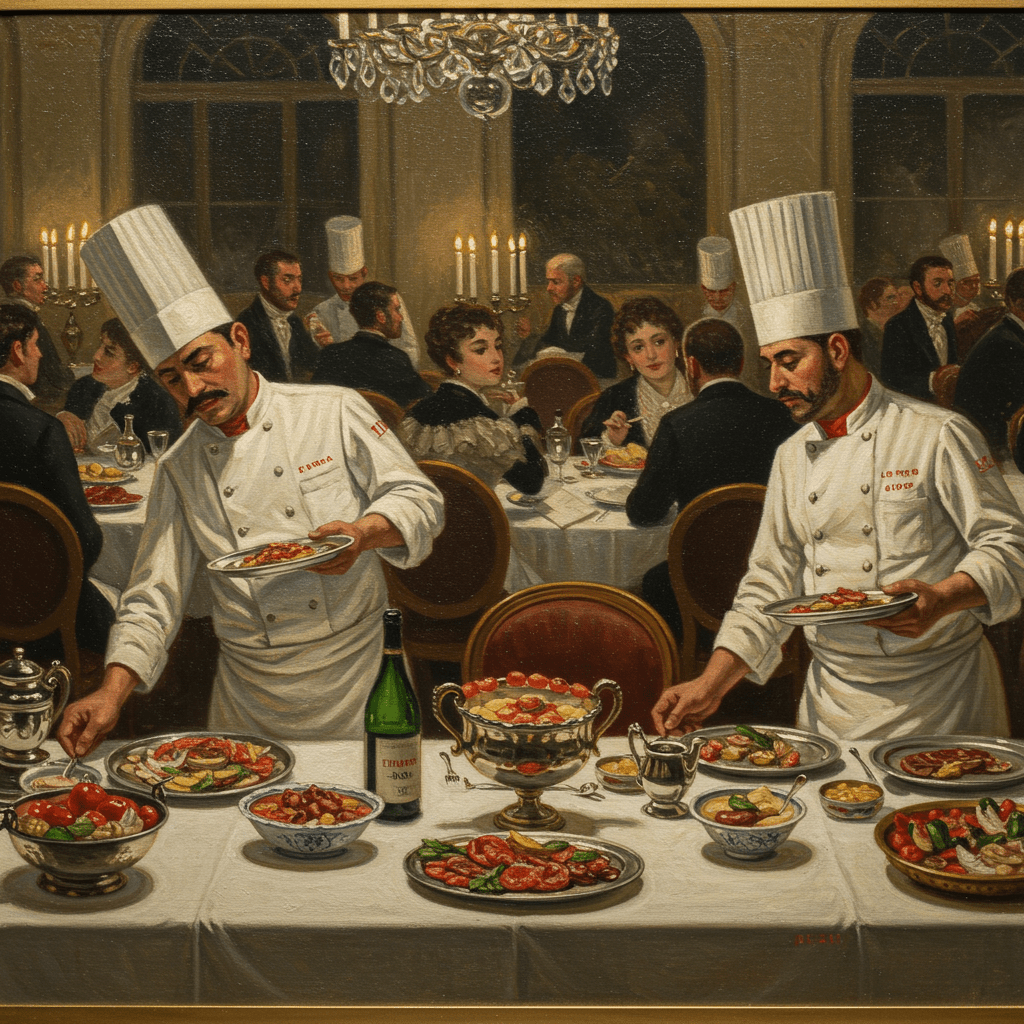

Les cuisines des grands restaurants, alors, étaient des ateliers bouillonnants, des scènes de ballet où les toques blanches dansaient une chorégraphie précise, orchestrée par des maîtres exigeants. Chaque ingrédient, une note précieuse; chaque geste, une touche de virtuosité. L’air était saturé d’arômes enivrants, un mélange subtil de muscade, de safran, de truffes noires, et de la douce chaleur des fours à bois. Ce n’était pas seulement une question de goût, mais de composition, d’équilibre, de l’harmonie visuelle aussi importante que le goût exquis.

Auguste Escoffier et la Symphonie des Couleurs

Auguste Escoffier, le roi de la cuisine française, était un chef d’orchestre de talent. Il ne se contentait pas de créer des plats délicieux, il mettait en scène une véritable symphonie de couleurs sur chaque assiette. Ses présentations étaient impeccables, chaque élément soigneusement disposé, chaque garniture pensée avec précision. Il était obsédé par la perfection, la beauté, l’élégance. Pour Escoffier, la présentation était aussi importante que la saveur même du plat, car l’œil devait être séduit avant même le palais.

Son célèbre « pêche Melba », par exemple, n’était pas seulement un dessert exquis; il était une œuvre d’art. La douceur rosée de la pêche, la blancheur immaculée de la glace, le rouge intense de la framboise, le vert frais de la menthe : une harmonie de couleurs qui exaltait les sens. Escoffier, comprenant la nature intrinsèquement visuelle de l’expérience culinaire, a contribué à faire de la gastronomie française une forme d’art total.

Antonin Carême et l’Architecture des Plats

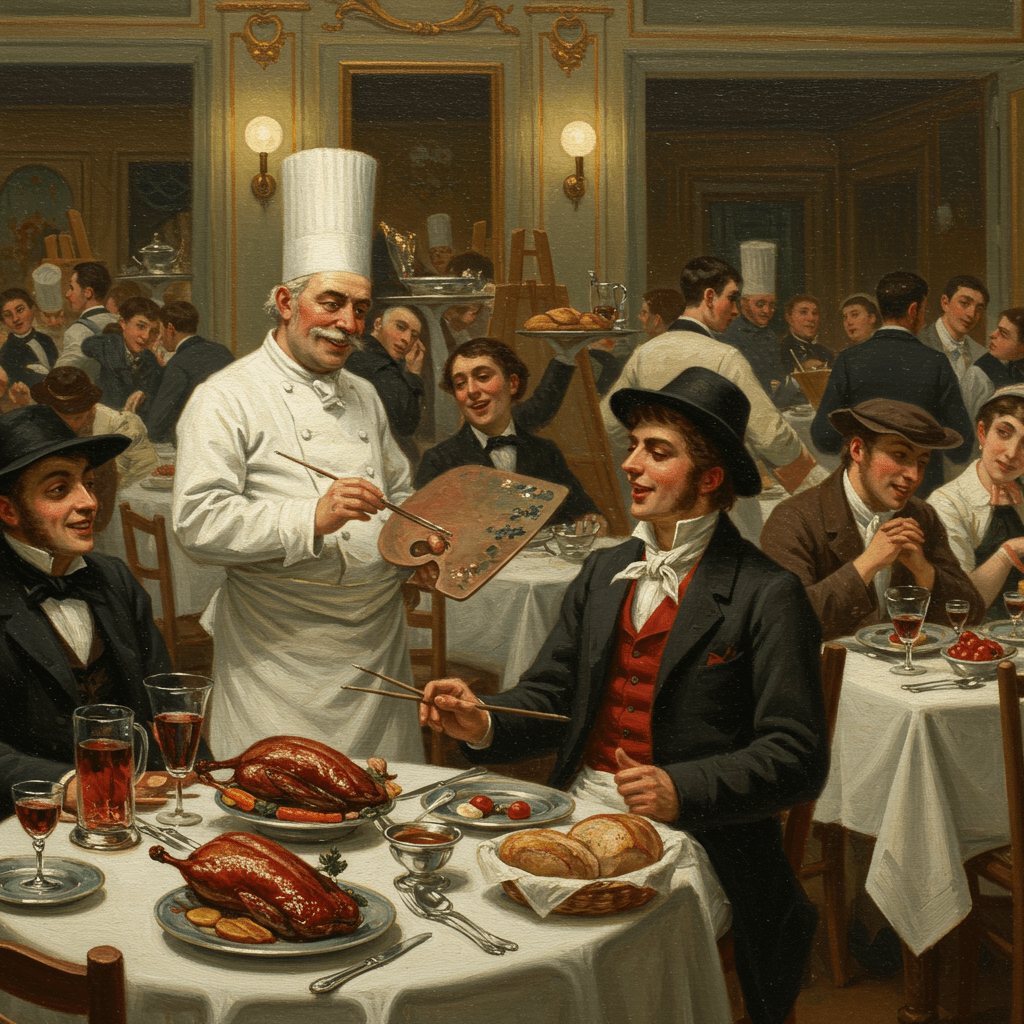

Avant Escoffier, il y avait Antonin Carême, le «roi des cuisiniers et cuisinier des rois». Carême était un véritable architecte des saveurs, un sculpteur de mets. Il voyait chaque plat comme une structure, une construction à la fois complexe et harmonieuse. Il avait une obsession pour les formes géométriques, les élégantes compositions, les sculptures de sucre et de glace. Ses pièces montées, des édifices comestibles, étaient des merveilles architecturales, des chefs-d’œuvre de la pâtisserie.

Carême, un artiste en son temps, a révolutionné l’art de la table. Il a inventé de nouvelles techniques de décoration, de nouvelles méthodes de présentation, pour faire de chaque repas un spectacle grandiose. Il a transformé la cuisine en un art spectaculaire, en une expression artistique à part entière. Ses créations, aussi imposantes que délicieuses, étaient des témoignages de son génie et de son dévouement à la beauté culinaire.

La Cuisine Impressionniste: Une Explosion de Saveurs et de Couleurs

La fin du XIXe siècle vit l’éclosion du mouvement impressionniste dans le domaine artistique. Cette même sensibilité se retrouva dans la cuisine, une explosion de couleurs et de saveurs, une recherche de la spontanéité et de la fraîcheur. Les chefs, inspirés par la lumière et le mouvement, incorporèrent cette esthétique dans leur art, créant des plats qui étaient aussi éphémères et vibrants que les toiles de Monet ou de Renoir.

On retrouvait cette influence dans la nouvelle manière de présenter les plats, plus légère, plus délicate, privilégiant les couleurs vives et les contrastes audacieux. Les légumes, autrefois relégués à un rôle secondaire, prirent une place importante, leurs couleurs éclatantes rehaussant la palette gustative. La cuisine impressionniste, un reflet de l’époque, était une fête pour les yeux et pour le palais.

Une Liaison qui Dure

La liaison entre les chefs et l’art, née au XIXe siècle, continue de perdurer jusqu’à ce jour. Les chefs contemporains, héritiers de cette tradition, continuent d’explorer les relations entre la cuisine et les autres arts, créant des expériences culinaires totales, où les saveurs sont sublimées par l’esthétique, où chaque plat est une œuvre d’art à savourer.

De Carême à Escoffier, et au-delà, la cuisine est devenue un langage universel, un moyen d’expression artistique qui transcende les frontières et les cultures. La quête de la beauté dans l’assiette, cette liaison sensuelle et délicieuse entre la gastronomie et l’art, est un héritage précieux, une tradition qui continue d’inspirer et d’enchanter les générations futures.