L’année est 1889. Paris scintille, une toile immense brodée de lumières électriques, alors que l’ombre de la Belle Époque s’étend sur les pavés. Mais au cœur même de cette effervescence moderne, une bataille se joue, silencieuse mais acharnée : celle de la préservation de l’âme culinaire de la France. Des murmures inquiets traversent les cuisines des grands chefs, les tables des auberges familiales, et même les humbles foyers où la tradition se transmet de mère en fille. L’industrialisation galopante, avec ses promesses de rapidité et d’abondance, menace de submerger les saveurs ancestrales, de faire disparaître les gestes précis hérités de générations, de réduire la gastronomie française à une caricature sans saveur.

Le spectre d’une uniformité culinaire, aussi fade qu’inquiétante, plane sur le pays. Les produits locaux, autrefois chéris, sont supplantés par des ingrédients importés, souvent insipides et dénués de caractère. Les recettes secrètes, transmises de génération en génération, risquent de sombrer dans l’oubli, emportées par le tourbillon du progrès. Les artisans, les boulangers, les fromagers, les bouchers, les vignerons, gardiens d’un savoir-faire ancestral, voient leurs traditions remises en question, leurs produits menacés par la concurrence impitoyable des usines.

Le combat des artisans

Dans les ruelles pavées de Lyon, où la soie brille et le parfum du saucisson sec chatouille les narines, un groupe d’artisans se réunit en secret. Ce ne sont pas des révolutionnaires, mais des défenseurs acharnés de leur patrimoine. Parmi eux, un boulanger dont le levain mère a plus d’un siècle, un fromager dont le secret de fabrication du Saint-Marcellin est jalousement gardé, une boulangère dont le pain nourrit son village depuis des générations. Armés de leur savoir-faire ancestral et d’une volonté de fer, ils cherchent à préserver les techniques traditionnelles, à lutter contre l’oubli qui menace leurs métiers et leurs saveurs.

Ils sont rejoints par des écrivains, des poètes, des peintres, tous conscients de l’importance de préserver la richesse culinaire française. Ces défenseurs de la gastronomie, tel un groupe de musquetaires modernes, se battent à coups d’articles, de livres, de toiles, de poèmes, afin de célébrer et de transmettre les traditions qui définissent l’identité française. L’enjeu est de taille : il ne s’agit pas seulement de préserver des recettes, mais bien de protéger un héritage culturel, une identité nationale.

La résistance des chefs

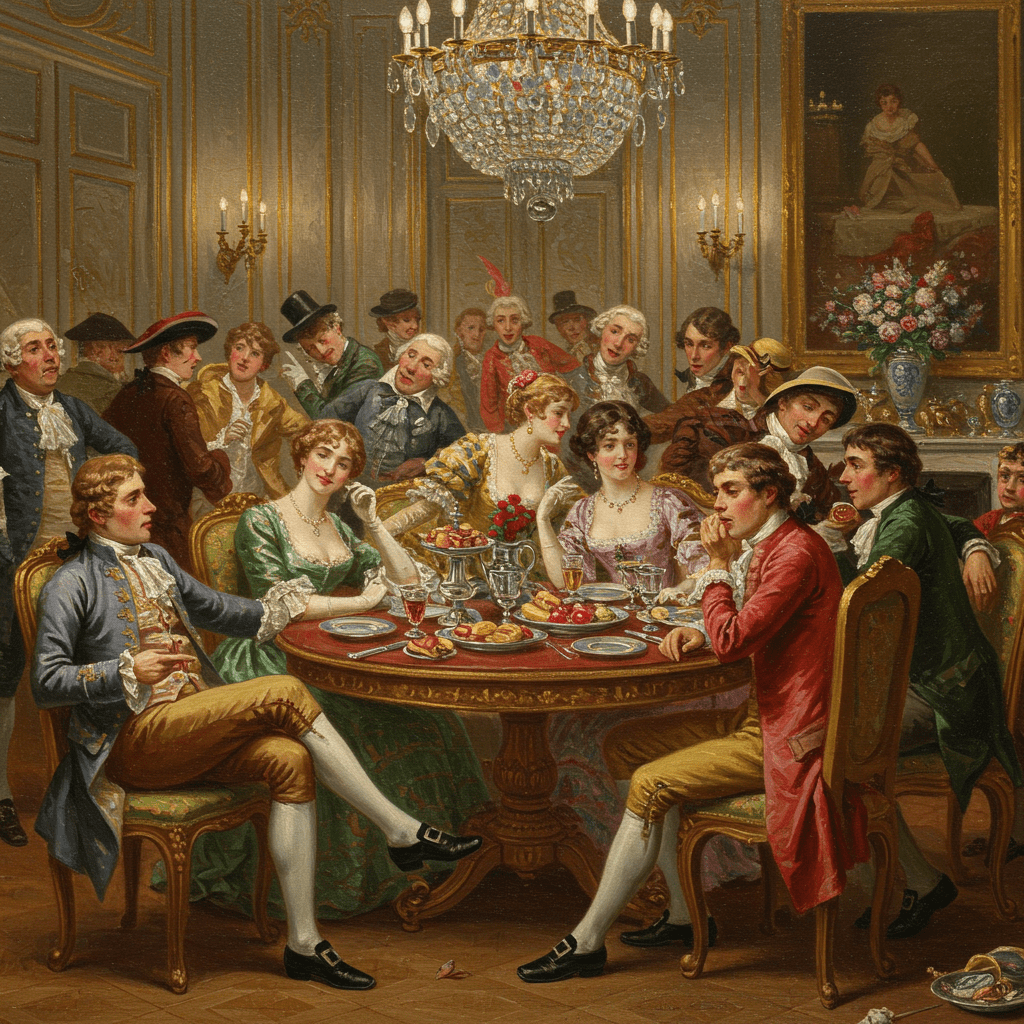

Dans les cuisines des grands restaurants parisiens, une autre bataille fait rage. Les chefs, ces artistes de la gastronomie, ne restent pas indifférents à la menace qui pèse sur leur art. Ils s’efforcent de préserver les recettes traditionnelles, de sélectionner les meilleurs produits locaux, de transmettre leur savoir-faire à leurs apprentis. Parmi eux, un jeune chef ambitieux, influencé par la cuisine bourgeoise et les traditions régionales, s’élève contre l’uniformisation des saveurs. Il utilise des ingrédients oubliés, des techniques ancestrales, pour créer des plats qui racontent une histoire, qui évoquent le terroir, qui rappellent les racines de la France.

Son restaurant devient un refuge pour les saveurs d’antan, un lieu où l’on peut savourer les produits locaux et déguster les recettes traditionnelles, revisitées avec une modernité subtile. Il organise des soirées thématiques, des cours de cuisine, afin de partager sa passion et de sensibiliser les nouvelles générations à la richesse du patrimoine gastronomique français. Son combat est celui de la transmission, de la conservation, de la défense d’un art culinaire qui est aussi une histoire.

L’engagement des écrivains

Au cœur de cette bataille, les écrivains jouent un rôle crucial. Ils sont les chroniqueurs de ce combat, les poètes qui célèbrent les saveurs et les senteurs, les conteurs qui transmettent les histoires et les légendes liées à la gastronomie française. Ils rédigent des articles, des nouvelles, des romans, des poèmes, qui exaltent les produits locaux, les recettes traditionnelles, les traditions culinaires régionales.

Ces écrivains deviennent les porte-voix des artisans, des chefs, des passionnés de gastronomie, qui luttent contre l’oubli et l’uniformisation. Ils documentent les recettes, les techniques, les traditions, afin de préserver cette richesse culturelle pour les générations futures. Ils créent ainsi un lien entre le passé et le présent, entre la tradition et la modernité. Leurs écrits deviennent des témoignages précieux, des documents historiques qui retracent l’histoire de la gastronomie française.

La sauvegarde du patrimoine

La lutte pour la préservation du patrimoine gastronomique français n’est pas une simple bataille culinaire. C’est une lutte pour l’identité, pour la mémoire, pour la culture. C’est un combat qui oppose la tradition à la modernité, l’authenticité à l’uniformisation. C’est une bataille qui se joue dans les cuisines, dans les champs, dans les livres, dans les cœurs.

Au fil des années, le combat a permis de créer des associations, des organismes, qui se consacrent à la préservation du patrimoine gastronomique français. Ces organismes travaillent à la sauvegarde des recettes, des techniques, des produits locaux. Ils organisent des événements, des concours, des expositions, afin de promouvoir et de célébrer la richesse culinaire française. La bataille est loin d’être terminée, mais la résistance s’organise, se structure et se consolide. L’espoir renaît, l’avenir de la gastronomie française est en train de s’écrire.