L’année est 1850. Paris, ville lumière, scintille d’une effervescence nouvelle. Sous le règne de Napoléon III, l’Empire s’étend, et avec lui, une soif insatiable de raffinement, une quête de plaisirs sensoriels qui se traduit par une explosion de créativité culinaire sans précédent. Les tables des plus grands se parent de mets exquis, élaborés par des mains expertes, formées dans des lieux prestigieux, des temples de la gastronomie où se forge la légende des chefs cuisiniers.

Le parfum entêtant des épices, la symphonie des cuillères et des couteaux, le murmure des conversations animées… Ces écoles de cuisine, nées du désir d’élever l’art culinaire au rang d’un véritable art, deviennent rapidement des lieux de pèlerinage pour les aspirants gastronomes venus des quatre coins du monde, désireux d’apprendre les secrets d’une cuisine impériale, à la fois riche et subtile, où chaque plat raconte une histoire.

Les pionniers de la gastronomie moderne

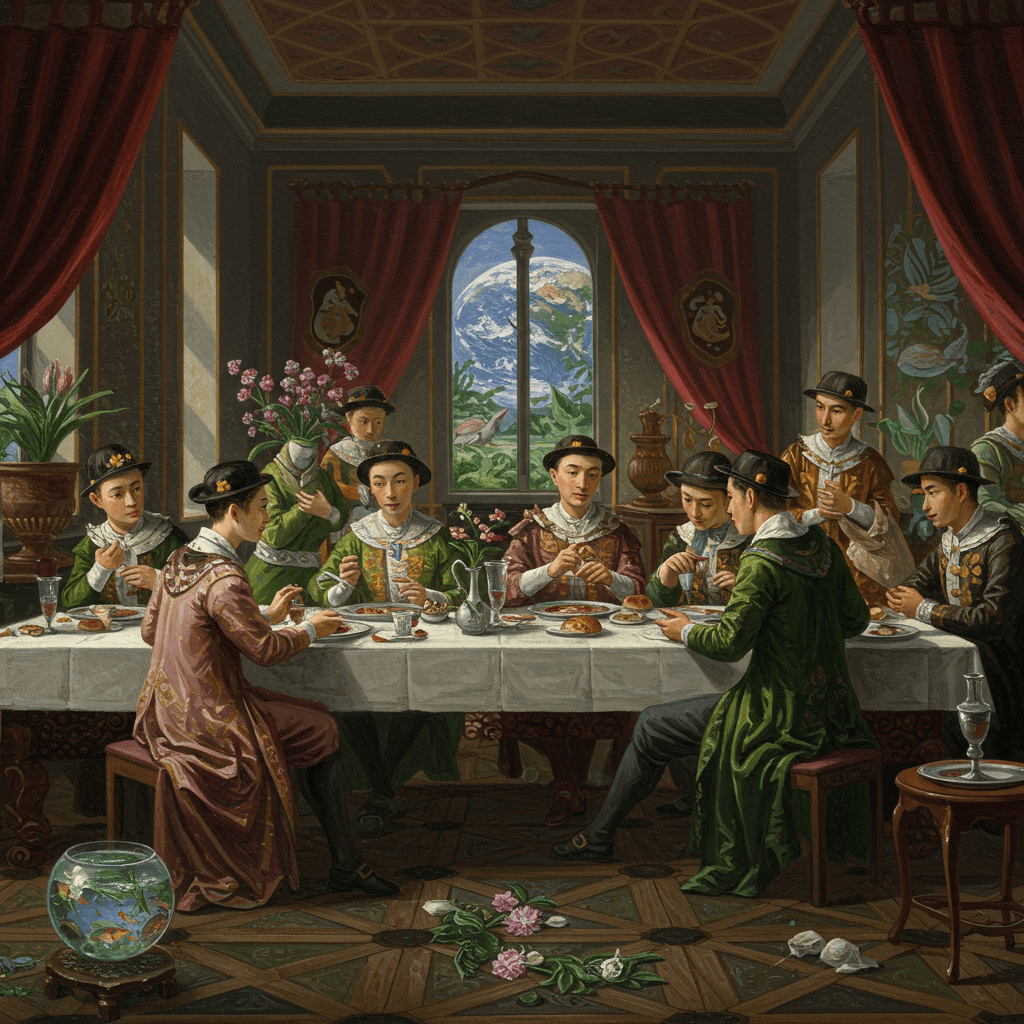

Parmi les premiers à poser les pierres de cet édifice culinaire, on retrouve des figures légendaires, des chefs visionnaires qui ont su transcender les simples recettes de famille pour créer une véritable science gastronomique. Ils ont développé des techniques innovantes, des méthodes de conservation révolutionnaires, et ont su transmettre leur savoir avec une passion communicative. Imaginez ces salles de cours, remplies d’étudiants attentifs, le nez dans les livres de recettes anciens, les yeux rivés sur les gestes précis des maîtres cuisiniers, le tout dans une ambiance de concentration studieuse et de joyeuse camaraderie.

Ces pionniers ont compris l’importance de la sélection des ingrédients, la finesse des sauces, l’harmonie des saveurs. Ils ont bâti les fondations d’une cuisine française qui allait rayonner sur le monde entier, influençant les tendances culinaires de générations futures. Leurs manuels, véritables bibles gastronomiques, étaient traduits dans de nombreuses langues, diffusant ainsi la culture culinaire française jusqu’aux confins de l’Empire et au-delà.

L’influence internationale des écoles françaises

Le prestige des écoles de cuisine françaises ne s’est pas limité aux frontières de l’Hexagone. De nombreux étudiants étrangers, attirés par la renommée des chefs et la qualité de l’enseignement, ont afflué vers Paris et d’autres villes importantes. Ils sont revenus dans leurs pays respectifs, enrichis d’un savoir-faire exceptionnel, et ont contribué à diffuser les techniques et les recettes françaises, adaptant leur nouvelle connaissance à leurs propres traditions culinaires.

On imagine ces chefs, issus de familles nobles ou de milieux plus modestes, quittant leur terre natale pour aller apprendre les secrets des sauces béchamel et des soufflés parfaits. Ils ont ensuite partagé leur savoir avec leurs compatriotes, introduisant de nouvelles saveurs et de nouveaux modes de préparation dans leurs cuisines. Le rayonnement international des écoles françaises de cuisine a donc participé à une véritable transformation du paysage gastronomique mondial, créant un mélange fascinant de saveurs et de traditions.

La formation des grands chefs : une transmission de savoir

Au sein de ces écoles, la formation n’était pas seulement technique. Elle était aussi une transmission de savoir-faire, un héritage précieux, une éthique du travail rigoureuse. Les jeunes cuisiniers apprenaient non seulement les recettes, mais aussi la discipline, la patience, le respect des produits et surtout, l’amour du métier. Ils étaient formés à la gestion d’une cuisine, à l’organisation du travail, à la gestion des stocks et au service impeccable.

Des générations de chefs célèbres sont ainsi sorties des murs de ces institutions prestigieuses, des noms qui résonnent encore aujourd’hui dans les annales de la gastronomie. On peut imaginer les jeunes apprentis, travaillant côte à côte, apprenant les uns des autres, partageant leurs expériences et leurs passions. Une véritable fraternité culinaire, cimentée par le goût du travail bien fait et la fierté d’appartenir à une profession exigeante mais exaltante.

L’évolution des écoles et le maintien de la tradition

Au fil du temps, les écoles de cuisine françaises ont évolué, s’adaptant aux changements de la société et aux nouvelles tendances culinaires. Cependant, elles ont toujours su préserver l’essence même de leur enseignement : la transmission d’un héritage culinaire précieux, la rigueur de la technique, et l’amour du goût. Aujourd’hui encore, ces écoles continuent de former des chefs talentueux, qui perpétuent la tradition gastronomique française et contribuent à son rayonnement international.

Elles restent des lieux de rencontre, des espaces d’échange, des pépinières de talents, où la passion et le savoir-faire se rencontrent pour créer des chefs-d’œuvre culinaires. On peut penser à ces jeunes cuisiniers, pleins d’ambition et d’espoir, qui entrent aujourd’hui dans ces établissements prestigieux, prêts à relever les défis de la gastronomie moderne tout en respectant les traditions qui ont fait la gloire de la cuisine française.

De ces cuisines prestigieuses sont sorties des saveurs impériales, des créations qui ont conquis les palais des rois, des empereurs et des simples citoyens, une gastronomie qui a transcendé les frontières et les époques. Un héritage immense, un legs inestimable, transmis de génération en génération, qui continue de nourrir et de ravir les papilles du monde entier.