L’année est 1889. Paris scintille, une toile chatoyante tissée de lumière électrique et d’ombres romantiques. L’Exposition Universelle attire les foules, un ballet incessant d’élégants messieurs et de dames aux robes flottantes. Mais au-delà des prouesses architecturales de la Tour Eiffel et des inventions futuristes, une autre révolution se prépare, plus discrète, plus parfumée : une révolution gastronomique, mijotant dans les cuisines bourgeoises et les modestes tavernes de la capitale.

Car si le progrès technologique façonne le visage de Paris, il façonne aussi l’assiette des Parisiens. Les nouvelles techniques de conservation, les chemins de fer reliant les campagnes à la ville, l’essor des industries agroalimentaires – autant de facteurs qui bouleversent les habitudes culinaires, ouvrant la voie à une diversité et une abondance jusque-là inimaginables. Cette transformation, cependant, ne se déroule pas sans heurts, sans résistance, sans les ingrédients essentiels de toute bonne histoire : intrigue, passion, et un soupçon de mystère.

La Cuisine des Lumières, ou l’Aube d’une Nouvelle Ère

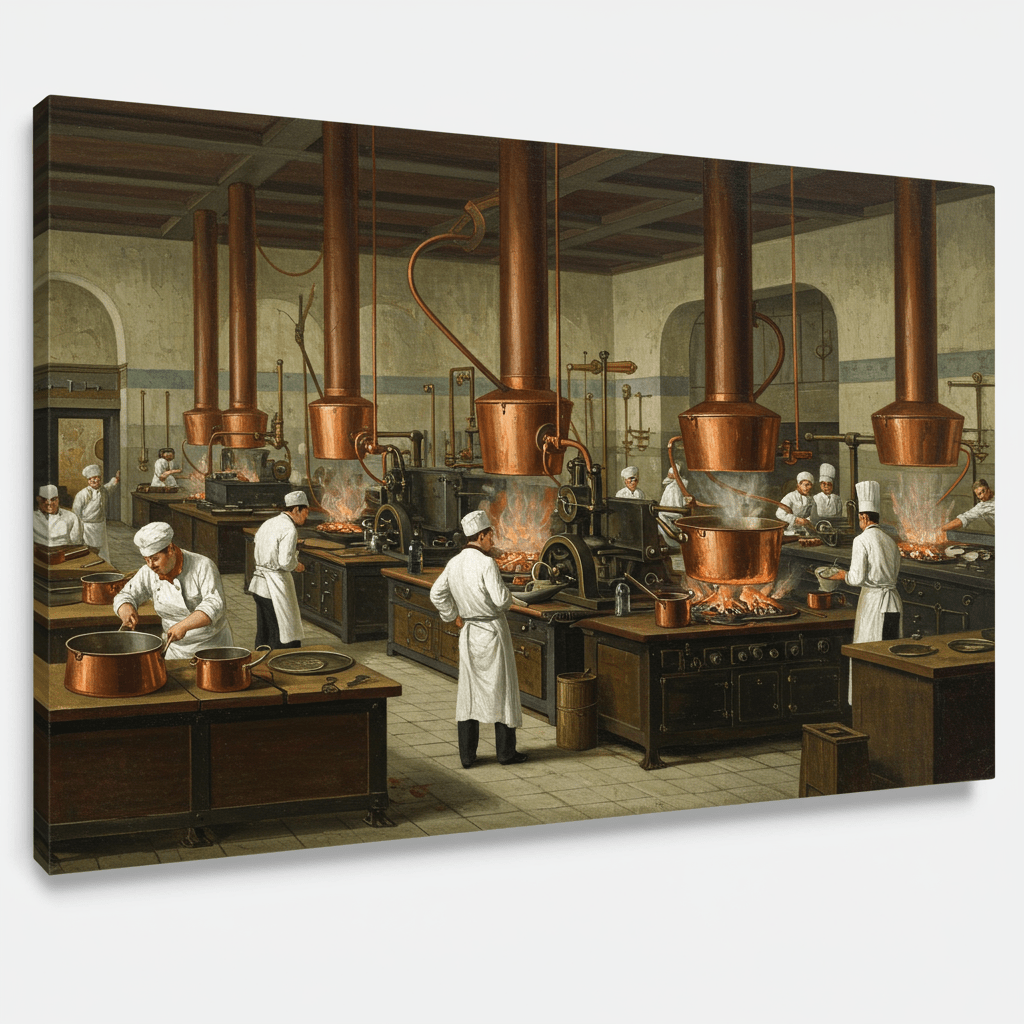

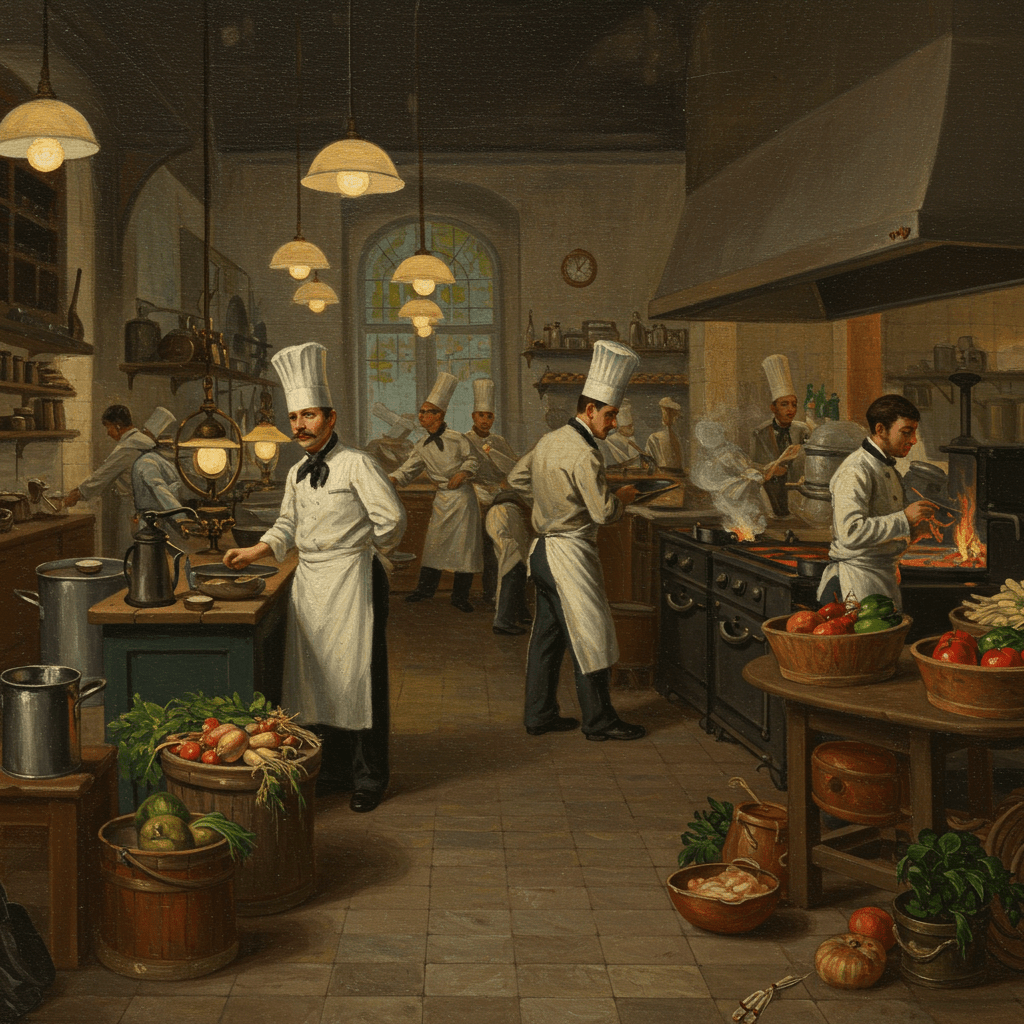

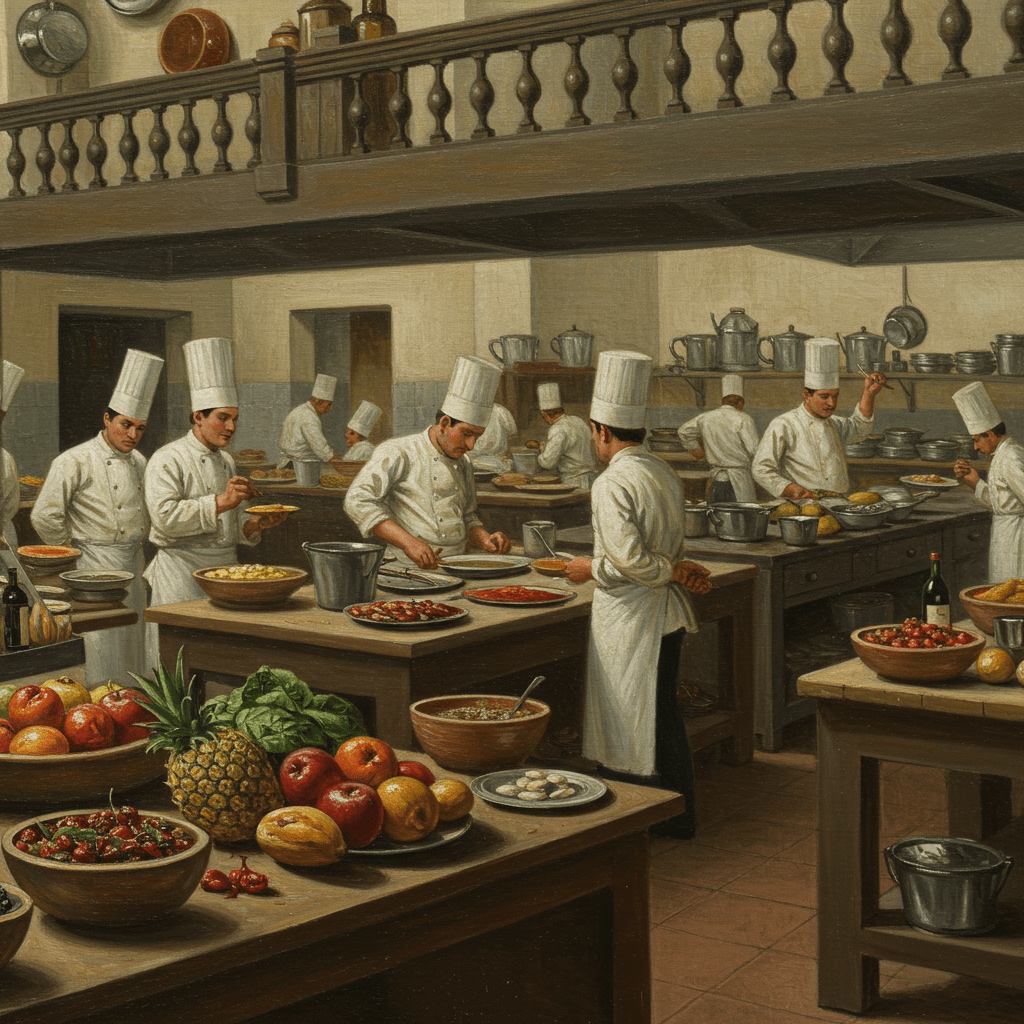

Au cœur de cette mutation, on retrouve les grands chefs, ces alchimistes des saveurs, ces architectes de plaisirs gustatifs. Ils ne sont plus seulement les artisans d’une cuisine traditionnelle, héritée des siècles passés, mais des explorateurs audacieux, expérimentant avec des ingrédients exotiques, des techniques novatrices, des associations de saveurs audacieuses. Leur cuisine, éclairée par les progrès scientifiques, est une fusion entre le savoir ancestral et la modernité. On voit naître des recettes raffinées, des présentations soignées, une attention portée au détail qui témoigne d’une nouvelle conception de l’art culinaire. Les livres de cuisine prolifèrent, véritables grimoires de recettes illustrés de gravures délicieuses, transmettant ces secrets culinaires à une société de plus en plus avide de nouveautés.

Les Réseaux de la Gourmandise: Transmission et Partage

Mais comment ces nouvelles recettes, ces innovations culinaires, se propagent-elles? Le bouche-à-oreille, bien sûr, cet art ancestral de la transmission par le biais des conversations animées, des échanges secrets entre amis, des confidences chuchotées dans les salons bourgeois. Mais la presse, elle aussi, joue un rôle crucial. Les journaux et les magazines culinaires, nouveaux médias de l’époque, contribuent à la diffusion de recettes, d’astuces culinaires, de critiques gastronomiques. Les recettes, autrefois jalousement gardées comme des secrets de famille, deviennent accessibles à un public plus large. C’est une nouvelle forme de réseau social, avant l’heure, où la gourmandise se partage et se connecte.

La Guerre des Saveurs: Tradition contre Modernité

Cette révolution gastronomique ne se déroule pas sans heurts. Elle est marquée par des tensions, des débats, des confrontations entre les partisans de la tradition et les défenseurs du progrès. Les puristes, attachés aux recettes ancestrales, s’opposent aux chefs novateurs qui osent transgresser les règles établies. Cette guerre des saveurs, cette lutte entre le passé et le futur, donne lieu à des discussions passionnées, à des controverses animées, à des critiques acerbes, mais aussi à une créativité débridée. Dans les cuisines, comme dans les salons, se joue un véritable combat pour le palais, un duel entre les saveurs d’antan et les saveurs du futur.

L’Héritage Durable: Une Révolution inachevée

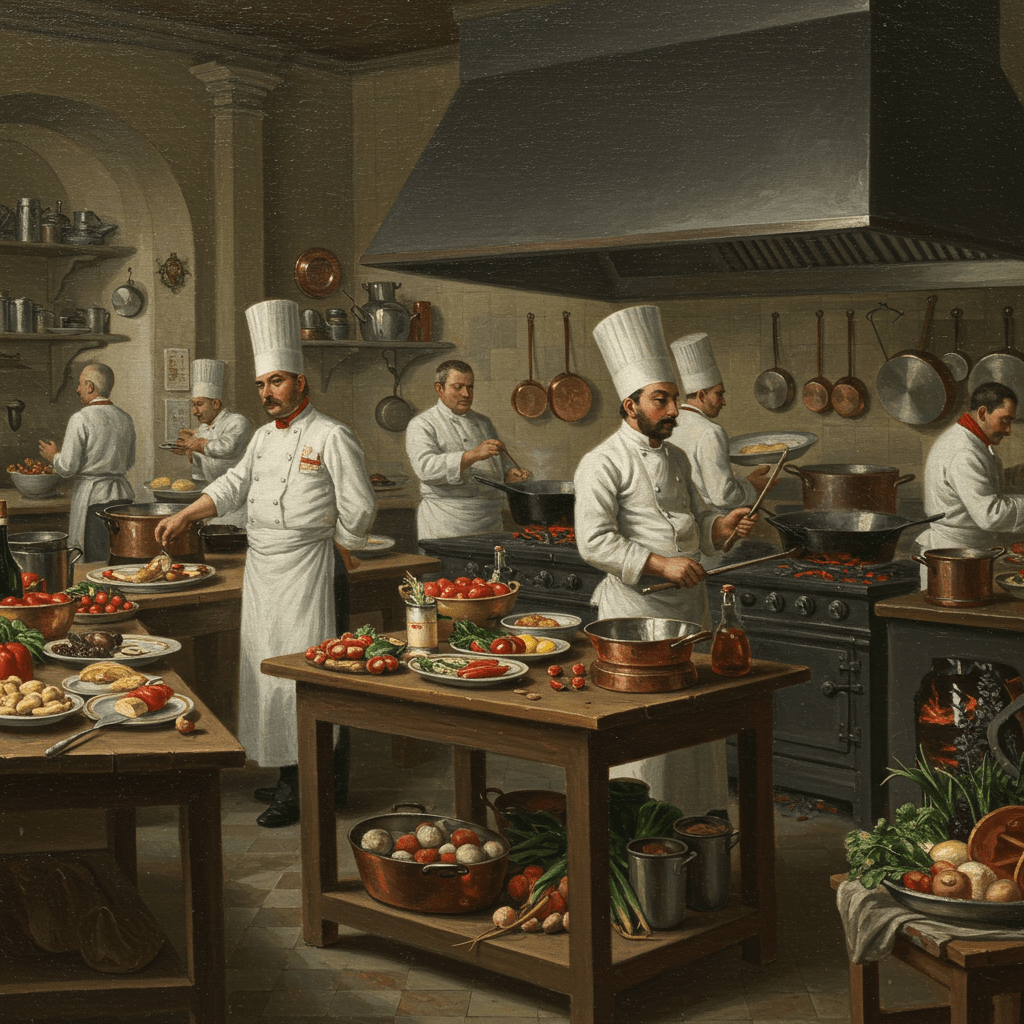

Au-delà des querelles et des controverses, la révolution gastronomique du XIXe siècle laisse un héritage durable. Les techniques innovantes, les nouvelles saveurs, les recettes révolutionnaires, autant d’éléments qui ont façonné la cuisine moderne. L’influence de cette période se ressent encore aujourd’hui dans les restaurants étoilés, dans les cuisines familiales, dans les livres de cuisine, dans les émissions télévisées consacrées à la gastronomie. Cette révolution, loin d’être achevée, continue de se dérouler, se nourrissant des progrès scientifiques, des influences culturelles, des échanges internationaux, des nouvelles technologies, un cycle sans fin d’innovation et de transmission.

Aujourd’hui, le numérique, avec ses blogs, ses réseaux sociaux, ses plateformes de partage de recettes, perpétue cet héritage, accélérant le rythme de l’échange et de la diffusion des recettes et des techniques culinaires. Un nouveau chapitre s’écrit dans cette histoire gourmande, un chapitre où les réseaux numériques s’entremêlent à la tradition culinaire, créant une alchimie fascinante, une symbiose entre l’ancien et le nouveau, entre le passé et le futur. Le festin continue.