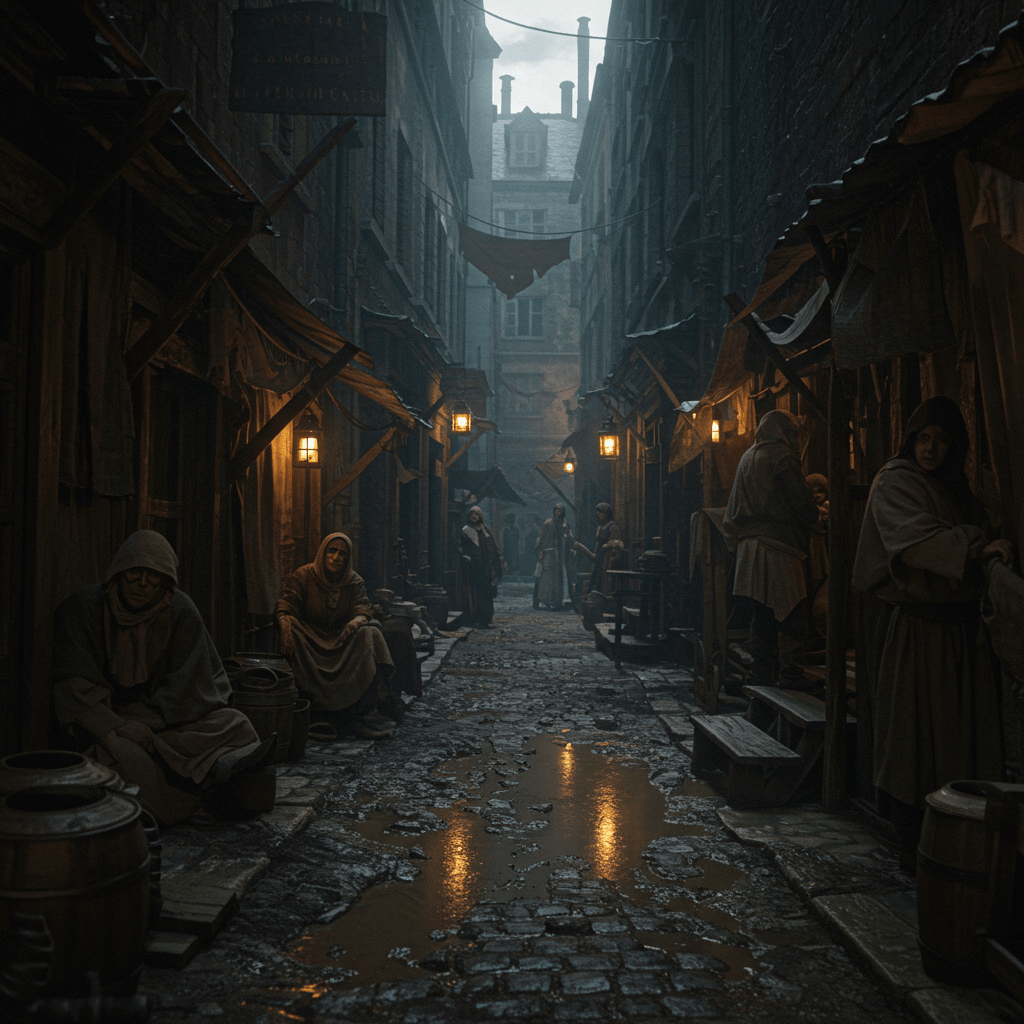

Mes chers lecteurs, préparez-vous à plonger dans les entrailles sombres de Paris, là où la misère côtoie la ruse, là où les ombres murmurent des secrets oubliés de la République. Fermez les yeux, et laissez-vous transporter au cœur du XVe siècle, à l’époque où la Cour des Miracles, véritable cloaque de la capitale, régnait en maître sur les esprits et les cœurs désespérés. Imaginez des ruelles tortueuses, des masures délabrées, des feux de joie crépitants éclairant des visages marqués par la souffrance et la débrouillardise. C’est dans ce décor lugubre que notre histoire prend racine, une histoire de désespoir, de résilience et de l’empreinte indélébile laissée par ce lieu maudit sur l’âme française.

Car la Cour des Miracles, bien plus qu’un simple repaire de mendiants et de voleurs, fut un microcosme de la société, un reflet déformé de ses injustices et de ses contradictions. Un lieu où les estropiés se redressaient miraculeusement à la nuit tombée, où les aveugles recouvraient la vue, et où les infirmes retrouvaient l’usage de leurs membres… du moins, le temps d’une soirée, avant de redevenir les victimes de leur condition le lendemain matin. Un théâtre macabre, orchestré par des figures aussi pittoresques que cruelles, et dont l’écho résonne encore aujourd’hui dans notre culture populaire, à travers des personnages aussi emblématiques que Quasimodo et Gavroche.

La Cour des Miracles : Un Monde à Part

La Cour des Miracles! Un nom qui claque comme un coup de fouet dans la nuit. Un lieu véritablement à part, niché au cœur de Paris, mais étranger à ses lois et à ses mœurs. Imaginez un labyrinthe de ruelles étroites et sombres, bordées de masures branlantes où s’entassaient des milliers de misérables. Des mendiants simulant des infirmités le jour, des voleurs et des prostituées guettant la nuit, des familles entières vivant dans la crasse et la promiscuité. Un véritable cloaque humain, dirigé par une hiérarchie impitoyable, où le plus fort écrasait le plus faible, et où la seule loi était celle de la survie.

J’ai eu l’occasion, dans ma jeunesse, grâce à un ami d’enfance dont le père était garde royal, de pénétrer furtivement dans ce monde interdit. Je me souviens encore de l’odeur pestilentielle qui vous prend à la gorge dès que vous franchissez ses frontières invisibles, un mélange de sueur, de détritus, et de désespoir. Je me souviens des regards méfiants, voire hostiles, qui se posaient sur nous, comme si nous étions des intrus dans un territoire sacré. Et je me souviens surtout de la misère, la misère crasse et omniprésente, qui vous broie le cœur et vous fait douter de la bonté de l’âme humaine.

« Alors, jeune homme, vous venez admirer notre royaume ? » me lança un vieil homme édenté, le visage ravagé par la variole, appuyé sur une béquille bancale. « Vous croyez peut-être que nous sommes des monstres, des bêtes sauvages ? Mais nous sommes simplement des hommes et des femmes que la société a oubliés, des victimes de l’injustice et de la pauvreté. » Ses paroles, bien que prononcées avec amertume, résonnent encore dans ma mémoire. Car la Cour des Miracles, aussi répugnante qu’elle puisse paraître, était aussi le reflet de la faillite de nos institutions et de notre incapacité à soulager la souffrance humaine.

Quasimodo : La Bête Humaine et la Grâce Rédemptrice

Comment évoquer la Cour des Miracles sans mentionner Quasimodo, le sonneur de cloches difforme de Notre-Dame, immortalisé par la plume de Victor Hugo ? Un être monstrueux en apparence, mais dont le cœur recèle une bonté et une sensibilité insoupçonnées. Quasimodo, rejeté par tous en raison de son physique repoussant, trouve refuge dans les bras de la cathédrale, qui devient son sanctuaire et sa raison de vivre. Il est le symbole de la marginalisation, de la différence, mais aussi de la capacité de l’âme humaine à transcender les apparences.

« Le pauvre bossu ! » s’exclamait souvent ma grand-mère, les yeux remplis de compassion. « Il est laid à faire peur, c’est vrai, mais il a un cœur d’or. C’est la société qui l’a rendu ainsi, en le rejetant et en le méprisant. » Et elle avait raison, bien sûr. Quasimodo est le fruit de la cruauté et de l’indifférence, mais il est aussi la preuve que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de l’amour et de la compassion peut briller.

Son amour pour Esmeralda, la belle gitane injustement accusée de sorcellerie, est l’incarnation de cette grâce rédemptrice. Il la protège, la défend, se sacrifie pour elle, malgré le mépris qu’elle lui témoigne. Car Quasimodo, au-delà de sa laideur physique, est un être pur et désintéressé, capable d’un amour absolu et inconditionnel. Son destin tragique, sa mort sur le gibet, serrant le corps d’Esmeralda dans ses bras, est une leçon de courage et de sacrifice, un rappel poignant de la fragilité de la vie et de la puissance de l’amour.

Gavroche : L’Enfant de la Rue et l’Esprit de la Révolte

Avancez d’un siècle, mes amis, et retrouvez-vous au cœur des barricades de juin 1832, aux côtés de Gavroche, l’enfant des rues immortalisé par Victor Hugo dans Les Misérables. Gavroche, c’est l’archétype de l’enfant abandonné, élevé dans la misère et la débrouillardise, mais dont le cœur vibre au rythme de la liberté et de la justice. Il est le digne héritier de la Cour des Miracles, un produit de la pauvreté et de l’inégalité, mais aussi un symbole d’espoir et de résistance.

Je me souviens avoir vu, lors des commémorations des Trois Glorieuses, des gamins des rues, les cheveux en bataille et le visage barbouillé de poussière, chanter des chansons révolutionnaires avec une ferveur incroyable. Ils me rappelaient Gavroche, son courage, son insouciance, sa soif de justice. Ils incarnaient l’esprit de la révolte, la volonté de se battre pour un monde meilleur, même au prix de leur vie.

« La faute à Voltaire, la faute à Rousseau ! » chantait Gavroche en défiant la mort, alors qu’il ramassait les cartouches sur le champ de bataille. Son sacrifice, sa mort héroïque sous les balles des soldats, est un symbole de l’engagement, de la conviction, de la force de la jeunesse. Gavroche, c’est la voix du peuple, la conscience de la nation, l’espoir d’un avenir plus juste et plus fraternel.

L’Héritage Durable : De la Misère à la Culture Populaire

La Cour des Miracles a disparu, rasée par les transformations haussmanniennes, mais son héritage perdure dans l’âme française. Elle a inspiré des écrivains, des artistes, des cinéastes, qui ont puisé dans ses entrailles sombres des histoires de misère, de courage, et de rédemption. Elle a nourri notre imaginaire collectif, en nous léguant des personnages inoubliables, des symboles forts, des leçons de vie.

Quasimodo et Gavroche, figures emblématiques de la culture populaire, sont les héritiers directs de la Cour des Miracles. Ils incarnent la marginalisation, la pauvreté, la révolte, mais aussi l’espoir, la compassion, et la force de l’âme humaine. Ils nous rappellent que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière peut briller, que même les plus démunis peuvent faire preuve de courage et de générosité, et que la lutte pour la justice et la liberté est un combat permanent.

Conclusion : Un Miroir de Nos Injustices

Ainsi, mes chers lecteurs, la Cour des Miracles, au-delà de son aspect sordide et repoussant, est un miroir de nos propres injustices, de nos propres contradictions. Elle nous rappelle que la misère et l’exclusion sont des fléaux qui rongent notre société, et qu’il est de notre devoir de les combattre avec acharnement. Elle nous enseigne que la compassion et la solidarité sont les seules armes capables de vaincre l’indifférence et la cruauté, et que chaque être humain, aussi défiguré ou marginalisé soit-il, mérite notre respect et notre amour.

Que l’histoire de la Cour des Miracles et de ses enfants perdus serve de leçon à toutes les générations futures, afin que jamais plus nous ne laissions la misère et le désespoir envahir nos villes et nos cœurs. Car c’est en luttant contre l’injustice et en cultivant la fraternité que nous pourrons construire un monde plus juste et plus humain, un monde où la Cour des Miracles ne sera plus qu’un mauvais souvenir, un cauchemar effacé par la lumière de la raison et de l’amour.