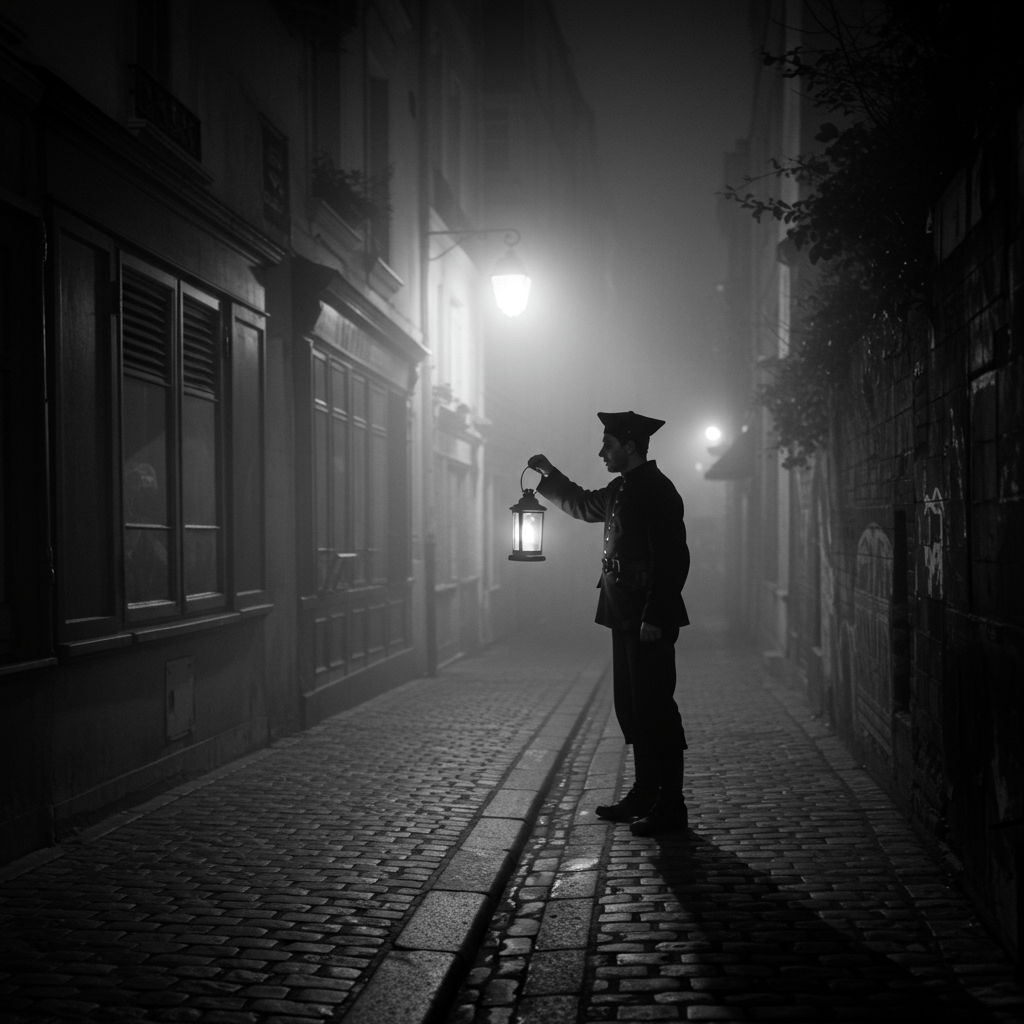

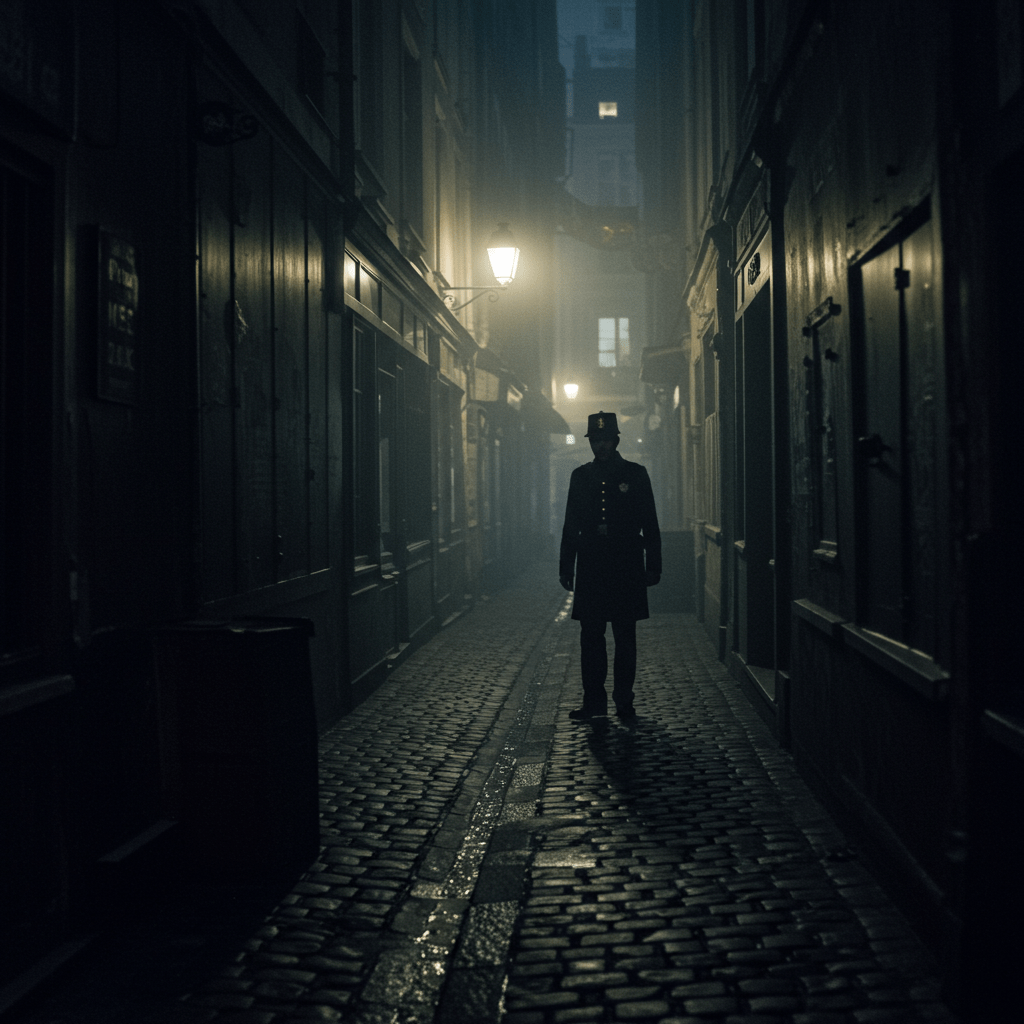

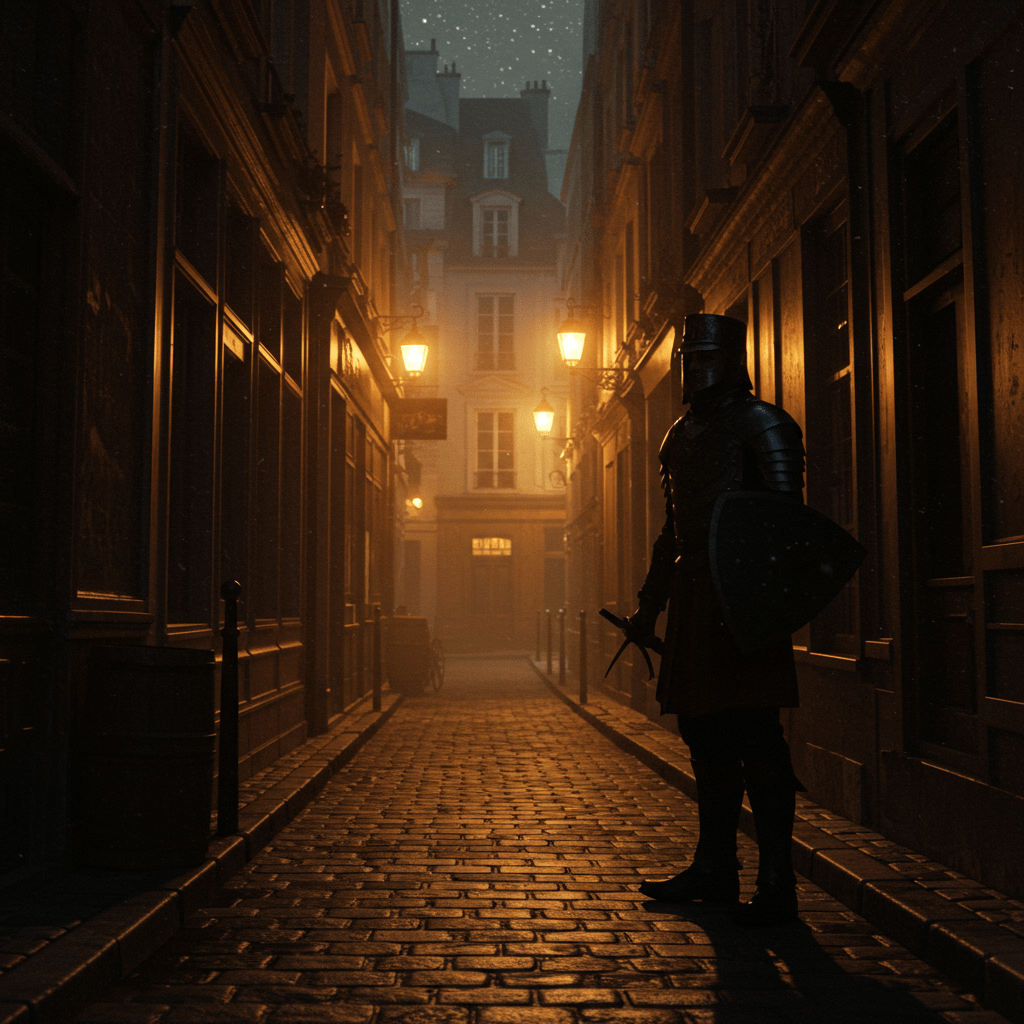

Mes chers lecteurs, plongeons ensemble dans les ruelles obscures de Paris, là où l’ombre danse et les secrets murmurent au gré du vent. Oubliez un instant les salons dorés et les bals étincelants, car ce soir, nous explorerons le monde interlope, celui qui s’éveille lorsque le soleil se couche et que le Guet, cette sentinelle nocturne, veille – ou prétend veiller – sur notre sommeil. Imaginez les pavés luisants sous le clair de lune, les lanternes vacillantes projetant des ombres grotesques, et le pas lourd des guets, ces hommes de la nuit, garants d’un ordre fragile dans une ville où l’imagination galope plus vite que le plus agile des voleurs.

Le Paris nocturne, voyez-vous, est un théâtre à ciel ouvert, une scène où se jouent des drames quotidiens, des comédies burlesques, et parfois, des tragédies sanglantes. Et au centre de cette scène, tel un projecteur maladroit, se trouve le Guet, dont l’influence, souvent plus fantasmée que réelle, façonne la culture populaire, alimentant les peurs, les espoirs et les fantasmes des Parisiens. Suivez-moi, mes amis, et ensemble, démêlons les fils de cette étrange relation entre le Guet et l’imaginaire…

L’Ombre du Guet: Un Rempart Illusoire?

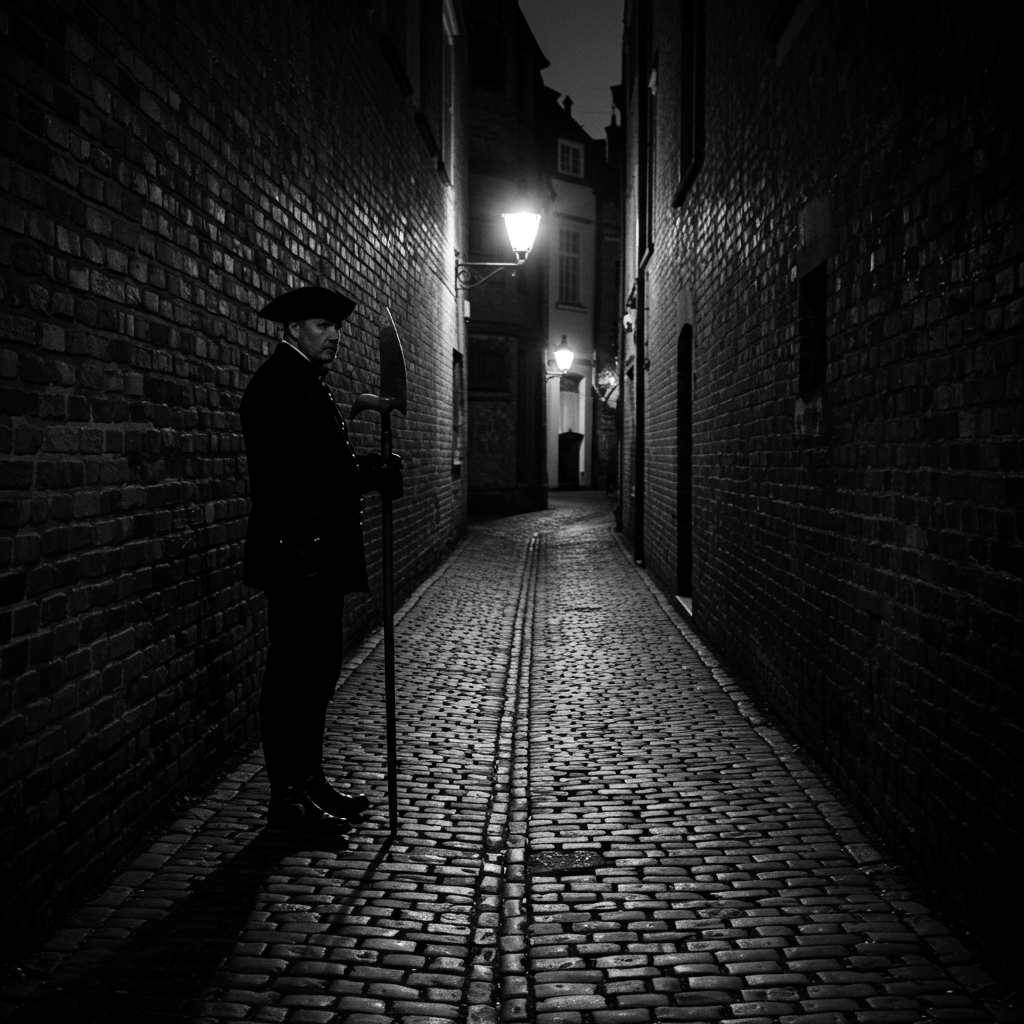

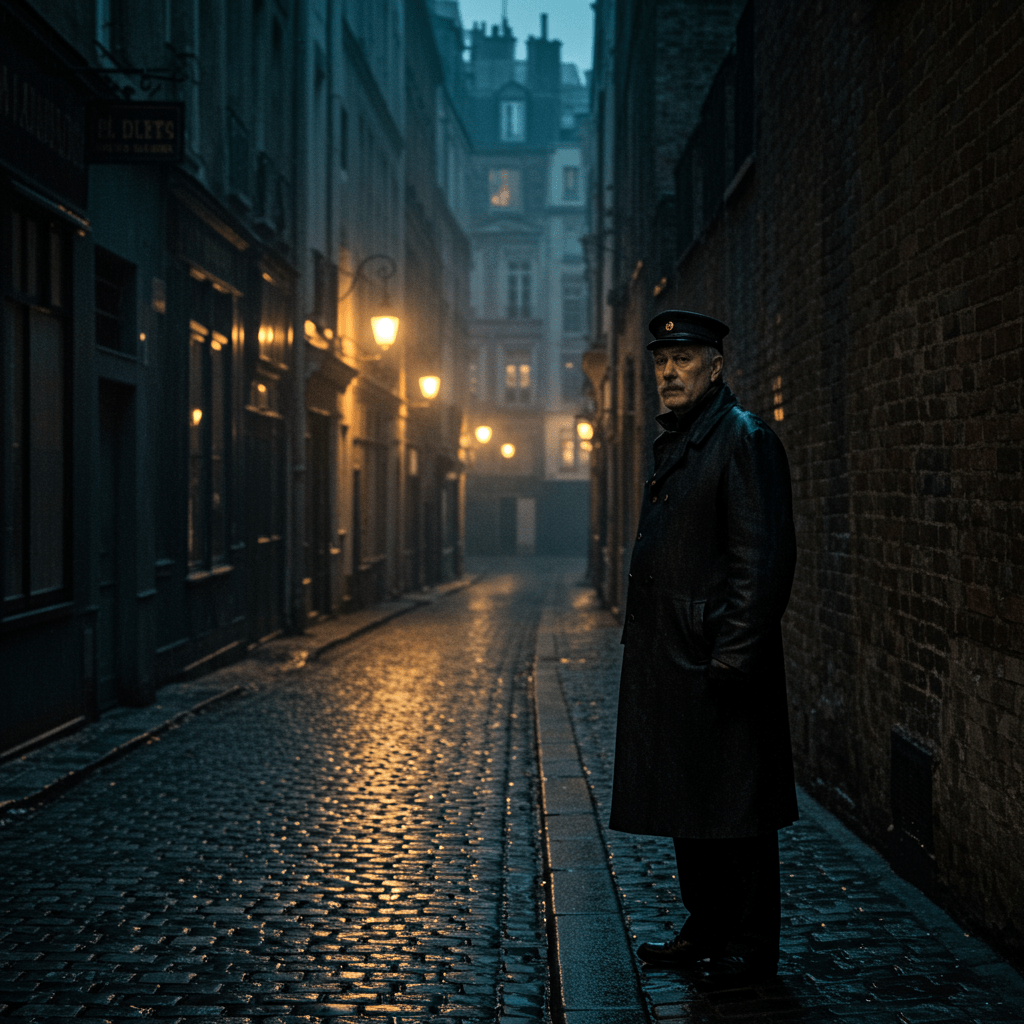

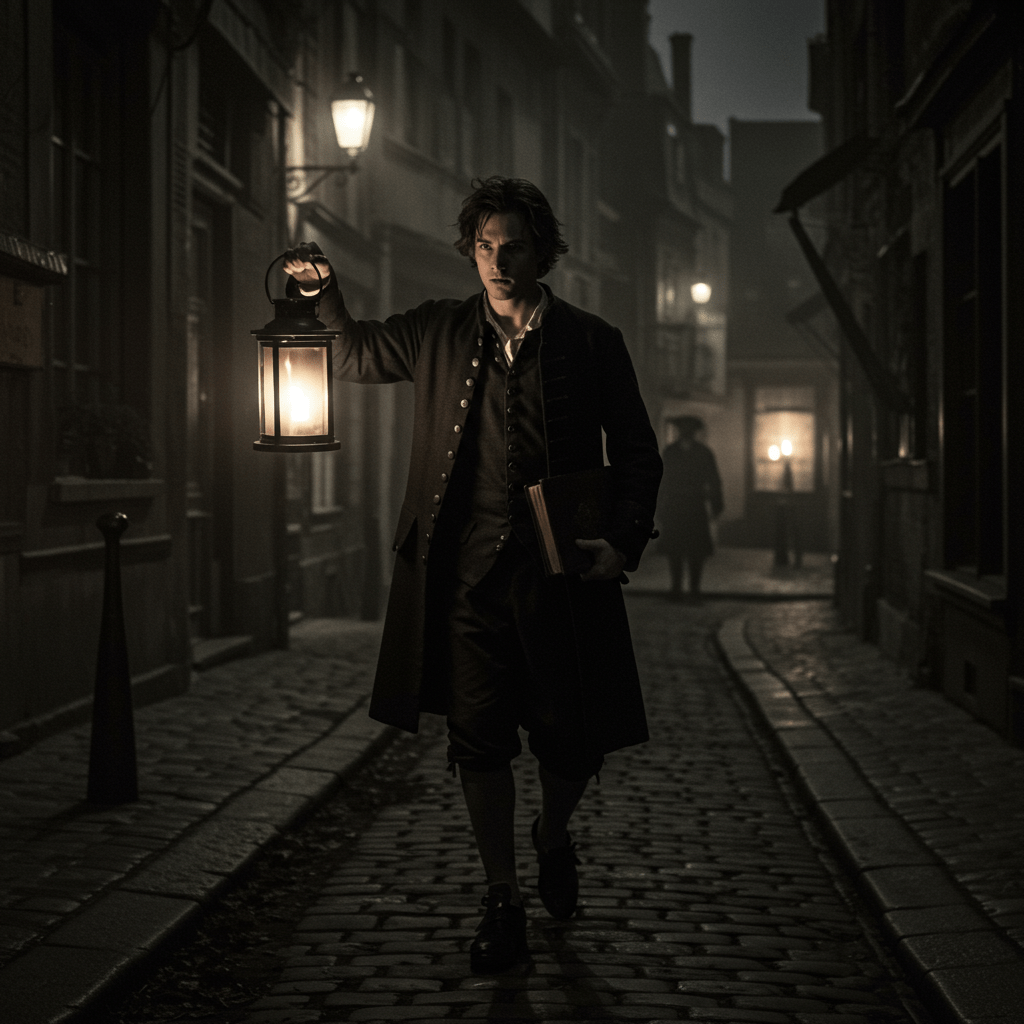

La nuit, mes amis, la nuit… C’est une enchanteresse perfide, capable de transformer le plus honnête des hommes en un loup tapi dans l’ombre. Et le Guet, avec ses hommes mal équipés, souvent peu motivés et parfois même complices des brigands, est-il vraiment un rempart contre cette transformation? La question mérite d’être posée, car les rumeurs, les contes et les ballades populaires colportent bien des histoires contradictoires. On raconte, par exemple, l’histoire du vieux Mathieu, un horloger du quartier du Marais, qui fut agressé un soir par une bande de voyous. Il cria au secours, espérant l’intervention du Guet. Mais les heures passèrent, et seul le silence lui répondit. Le lendemain, il apprit que les guets de service ce soir-là étaient occupés… à jouer aux cartes dans une taverne voisine, bien à l’abri du froid et de l’humidité.

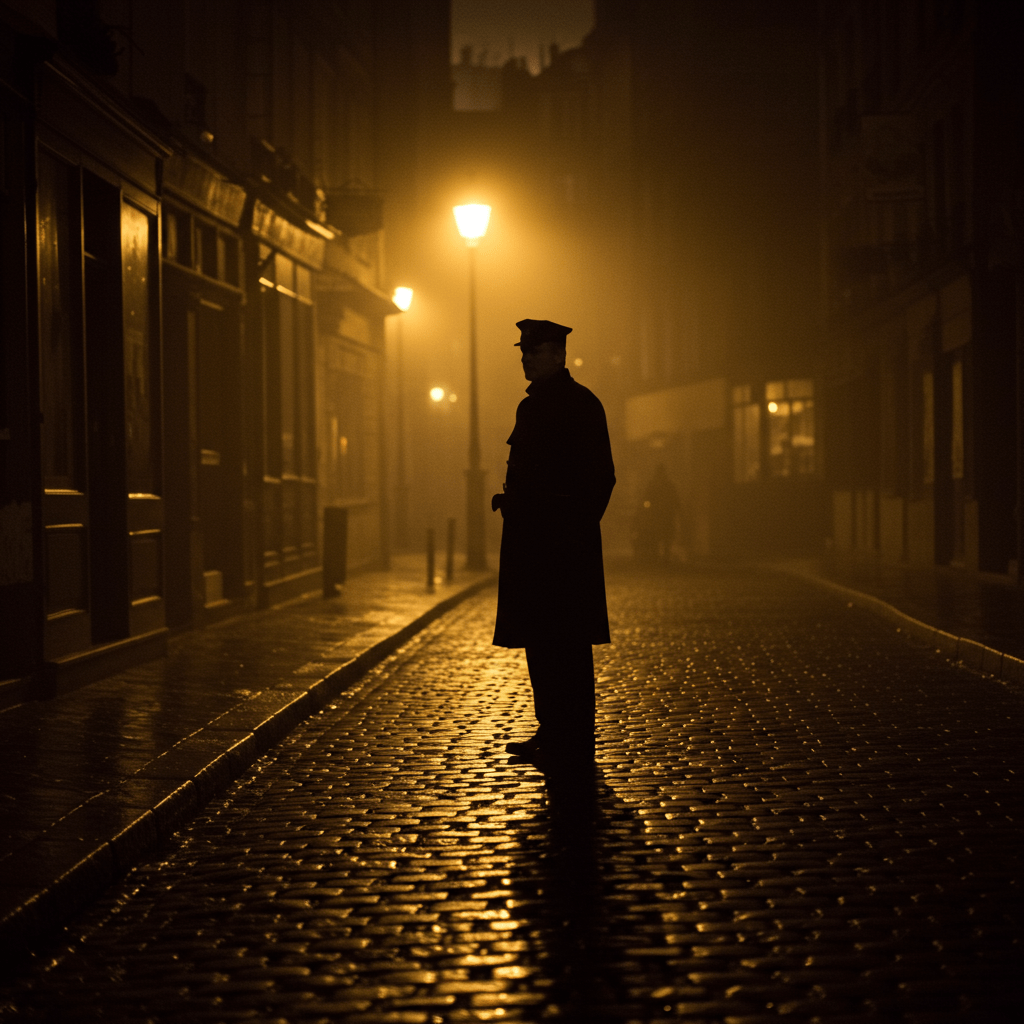

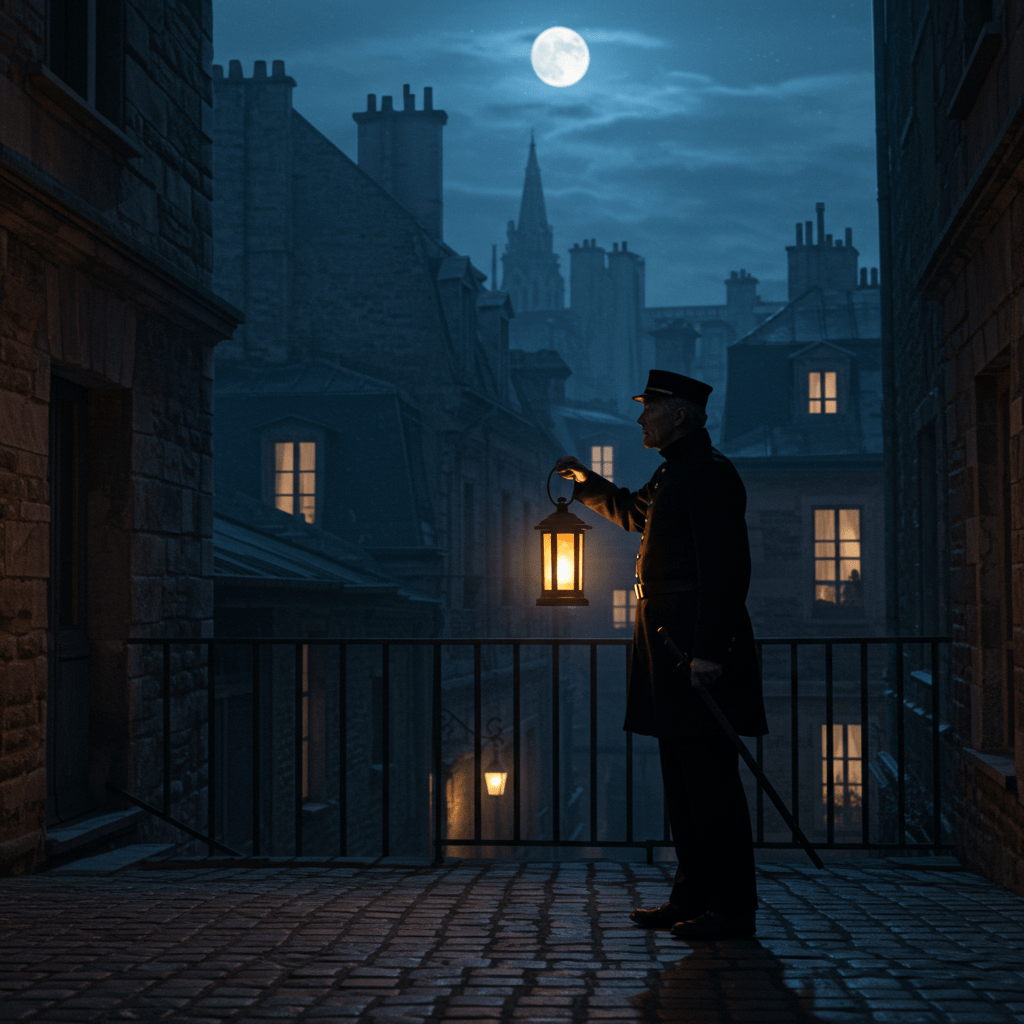

Pourtant, il serait injuste de noircir complètement le tableau. Il existe aussi, mes chers lecteurs, des guets courageux, dévoués à leur devoir, prêts à risquer leur vie pour protéger les honnêtes citoyens. Je pense notamment au sergent Dubois, un homme taciturne, au visage buriné par le vent et le soleil, qui patrouillait inlassablement les rues du quartier de Saint-Germain-des-Prés. On disait de lui qu’il connaissait tous les recoins de son secteur, tous les visages, toutes les habitudes. Il avait un flair infaillible pour dénicher les criminels, et sa réputation était telle que sa simple présence suffisait souvent à dissuader les malfrats de passer à l’acte. Un soir, alors qu’il poursuivait un voleur de bijoux particulièrement audacieux, il se jeta à l’eau dans la Seine glaciale pour l’arrêter. Il attrapa le brigand, mais attrapa aussi une pneumonie qui l’emporta quelques semaines plus tard. Un héros, mes amis, un vrai héros, même si son nom ne figure pas dans les livres d’histoire.

Fantômes et Légendes Urbaines: Le Guet, Témoin Impuissant?

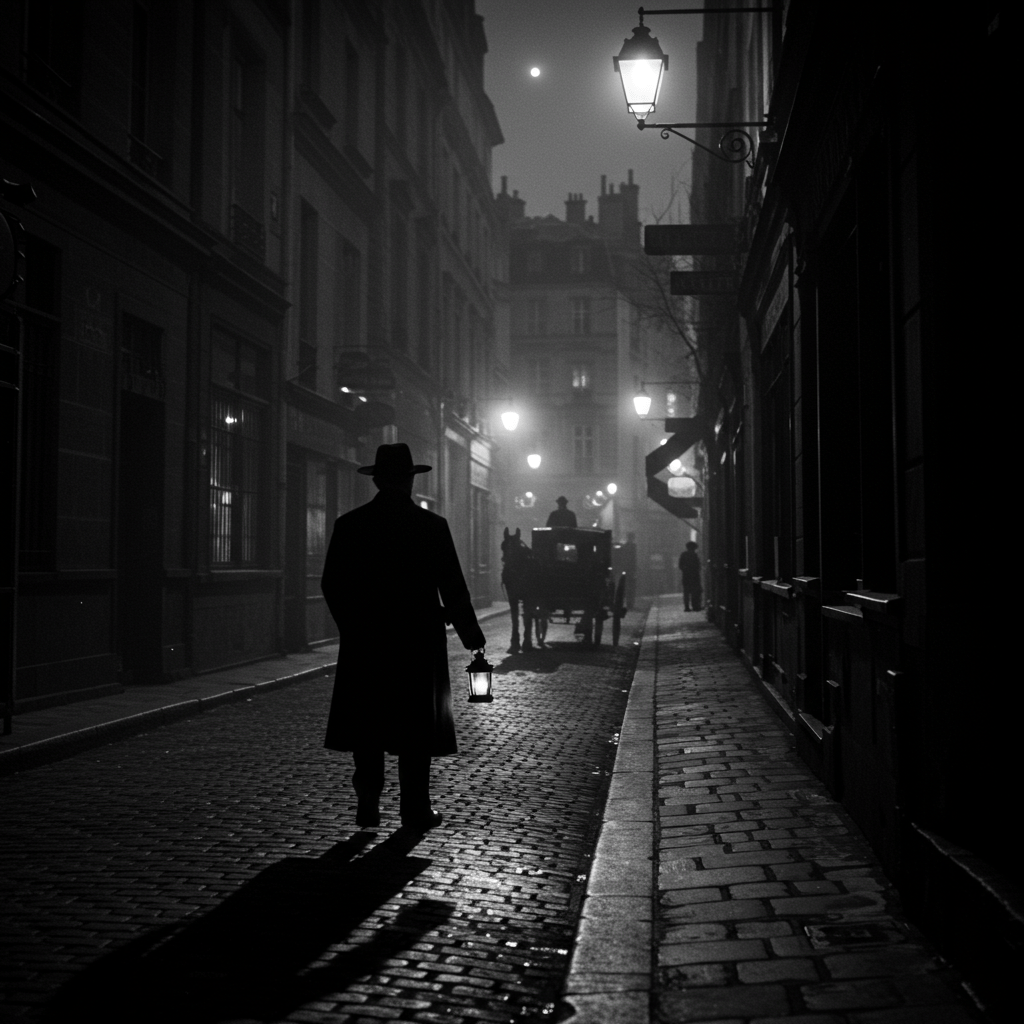

La nuit parisienne, je vous le dis, est peuplée de bien plus que de simples voleurs et assassins. Elle est hantée par des fantômes, des spectres et des légendes urbaines qui alimentent la peur et la superstition. Et le Guet, souvent confronté à ces phénomènes étranges, se retrouve bien démuni. Imaginez la scène: un guet, jeune et inexpérimenté, patrouille dans le cimetière des Innocents, un lieu sinistre où les ossements des défunts sont entassés à même le sol. Soudain, il entend des gémissements plaintifs, voit des lueurs spectrales flotter entre les tombes. Terrifié, il s’enfuit en courant, persuadé d’avoir vu l’âme d’un damné errant à la recherche de rédemption. Le lendemain, il raconte son aventure à ses collègues, qui se moquent de lui, l’accusant d’avoir bu trop de vin. Mais au fond d’eux-mêmes, ils ne sont pas si sûrs de sa folie. Car qui sait ce qui se cache vraiment dans les ténèbres?

L’influence du Guet sur ces légendes est indirecte, mais bien réelle. Leur présence, même inefficace, crée un sentiment d’insécurité, un terreau fertile pour les rumeurs et les fantasmes. Plus le Guet est perçu comme faible et impuissant, plus les gens ont tendance à croire aux histoires de fantômes et de créatures maléfiques. Car dans l’esprit des Parisiens, le Guet est censé être un rempart contre tous les dangers, qu’ils soient réels ou imaginaires. Et quand ce rempart s’effondre, la porte est ouverte à toutes les peurs, à toutes les superstitions.

Prenons l’exemple de la légende du “Coupe-Jarret”, un monstre sanguinaire qui hantait les bas-fonds de la ville. On disait qu’il attaquait les passants isolés, leur tranchant les jarrets avec un rasoir affûté. La peur était telle que les gens osaient à peine sortir la nuit. Le Guet, incapable de capturer le monstre, alimentait involontairement la légende en multipliant les patrouilles et en placardant des affiches offrant une récompense pour sa capture. Finalement, il s’avéra que le “Coupe-Jarret” n’était qu’un simple voleur maladroit, mais la légende avait déjà pris racine dans l’imaginaire collectif, prouvant une fois de plus la force des peurs nocturnes.

Voleurs et Justiciers: Le Guet, Source d’Inspiration?

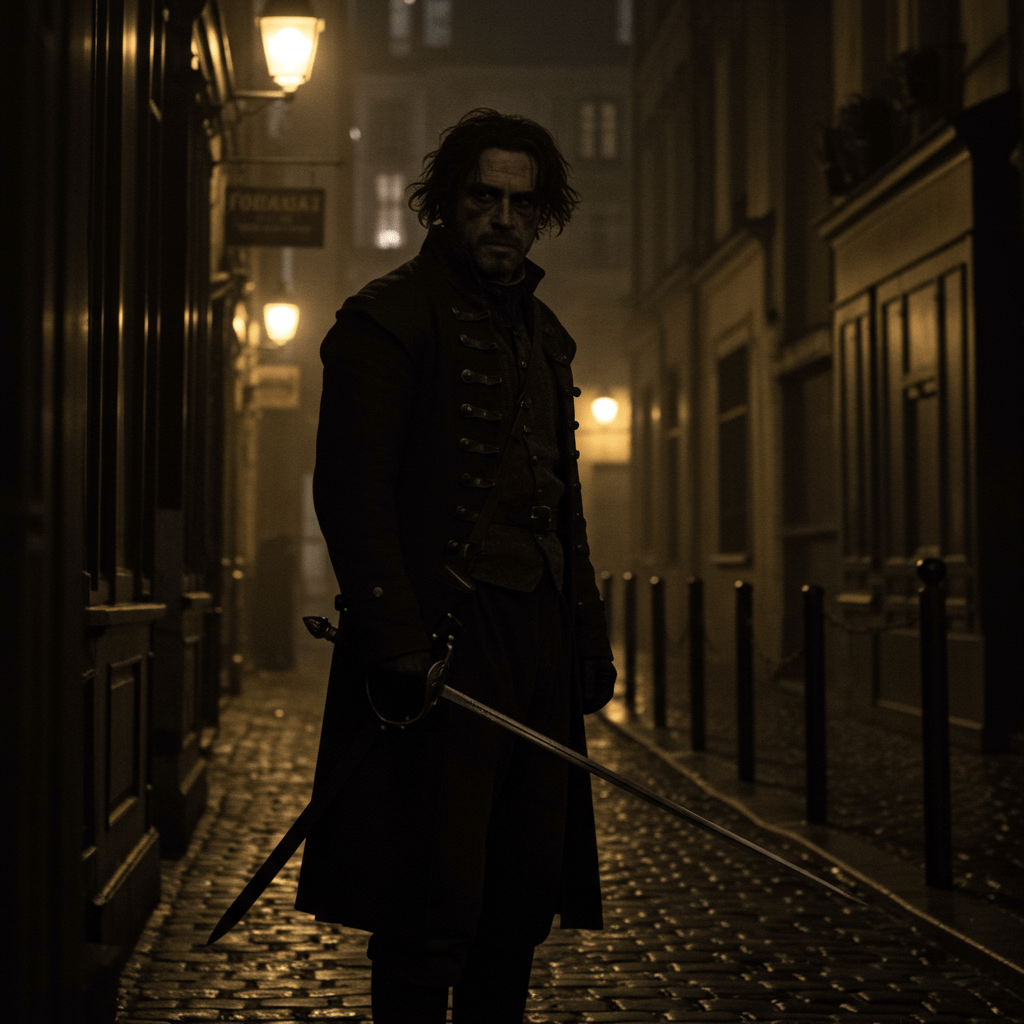

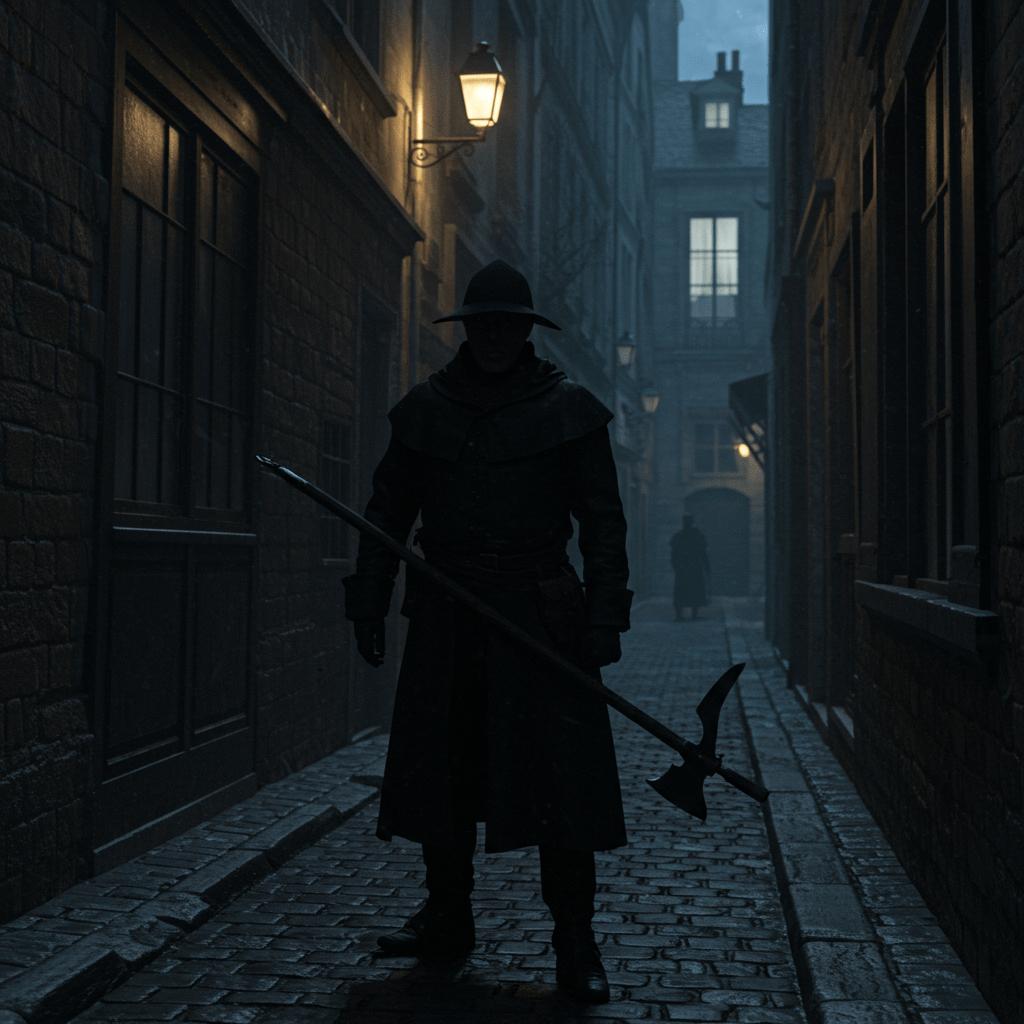

Paradoxalement, l’inefficacité du Guet a aussi inspiré des figures héroïques, des justiciers masqués qui agissent dans l’ombre pour rétablir l’ordre et la justice. Pensez à “Le Chat Noir”, ce mystérieux vengeur qui déjouait les complots des nobles corrompus et redistribuait les richesses aux pauvres. On disait qu’il était agile comme un chat, silencieux comme une ombre, et qu’il connaissait tous les passages secrets de la ville. Le Guet, bien sûr, le traquait sans relâche, mais sans jamais parvenir à le capturer. Car “Le Chat Noir” était plus qu’un simple criminel: il était un symbole d’espoir, une incarnation de la justice populaire. Son existence même était une critique implicite de l’incompétence du Guet et de la corruption de la société.

Il y a aussi l’histoire d’Antoine, un ancien guet dégoûté par la corruption et l’injustice qu’il avait constatées au sein de l’institution. Il démissionna, et sous le pseudonyme de “Le Faucon”, il se mit à traquer les criminels que le Guet laissait impunis. Il utilisait ses connaissances du terrain et ses compétences de combattant pour démasquer les coupables et les livrer à la justice… ou, parfois, pour les punir lui-même, selon son propre code moral. Le Guet le considérait comme un traître, mais le peuple le voyait comme un héros. Car, voyez-vous, l’imaginaire populaire a besoin de héros, de figures qui incarnent la justice et le courage, même si elles doivent enfreindre la loi pour atteindre leurs objectifs. Et le Guet, par son inaction ou sa corruption, a involontairement créé un vide que ces héros se sont empressés de combler.

Le Guet et le Théâtre: Une Mise en Scène de la Peur et de l’Espoir

L’influence du Guet sur la culture se manifeste aussi, et peut-être surtout, dans le théâtre. Les pièces populaires mettent souvent en scène des guets, caricaturés comme des imbéciles naïfs ou des brutes corrompues. Ces représentations, bien que souvent exagérées, reflètent l’opinion que le peuple a du Guet: un corps mal entraîné, mal payé et facilement corruptible. Mais le théâtre offre aussi une tribune pour exprimer l’espoir, pour imaginer un Guet idéal, composé d’hommes honnêtes et courageux, capables de protéger la population contre tous les dangers.

Je me souviens d’une pièce particulièrement réussie, intitulée “Le Guet et le Voleur Gentilhomme”, qui mettait en scène un guet naïf et maladroit, constamment dupé par un voleur élégant et spirituel. La pièce était hilarante, mais elle contenait aussi une critique subtile de l’incompétence du Guet. Le public riait des mésaventures du guet, mais il compatissait aussi avec lui, car il comprenait que le pauvre homme était victime d’un système corrompu. La pièce connut un succès retentissant, et elle contribua à alimenter le débat sur la nécessité d’une réforme du Guet.

Mais le théâtre ne se contente pas de critiquer ou de moquer le Guet. Il l’utilise aussi comme un symbole de l’ordre et de la sécurité, un rempart contre le chaos et l’anarchie. Dans les mélodrames populaires, le guet est souvent présenté comme un sauveur, un héros qui arrive à la dernière minute pour arrêter le méchant et rétablir la justice. Ces représentations, bien que souvent simplistes et manichéennes, répondent à un besoin profond du public: celui de croire en la possibilité d’un monde meilleur, où le bien triomphe toujours du mal. Et le Guet, malgré ses défauts et ses faiblesses, incarne cet espoir, même de manière imparfaite.

Ainsi, mes chers lecteurs, l’influence du Guet sur la culture est complexe et ambivalente. Il est à la fois un objet de peur, de mépris, d’espoir et d’inspiration. Il alimente les légendes urbaines, inspire les justiciers masqués et nourrit les pièces de théâtre. Il est le reflet de nos propres peurs et de nos propres espoirs, le miroir de nos contradictions et de nos fantasmes. Car, au fond, le Guet n’est pas seulement un corps de police: il est un symbole, une projection de notre imaginaire collectif.

Et maintenant, mes amis, il est temps de regagner nos foyers, de fermer nos portes et de nous abandonner au sommeil. Mais n’oubliez jamais les leçons que nous avons apprises ce soir: la nuit est pleine de dangers, mais elle est aussi pleine de merveilles. Et le Guet, malgré ses faiblesses, reste une sentinelle, un gardien de nos rêves, même si parfois, il ne veille que sur nos illusions.