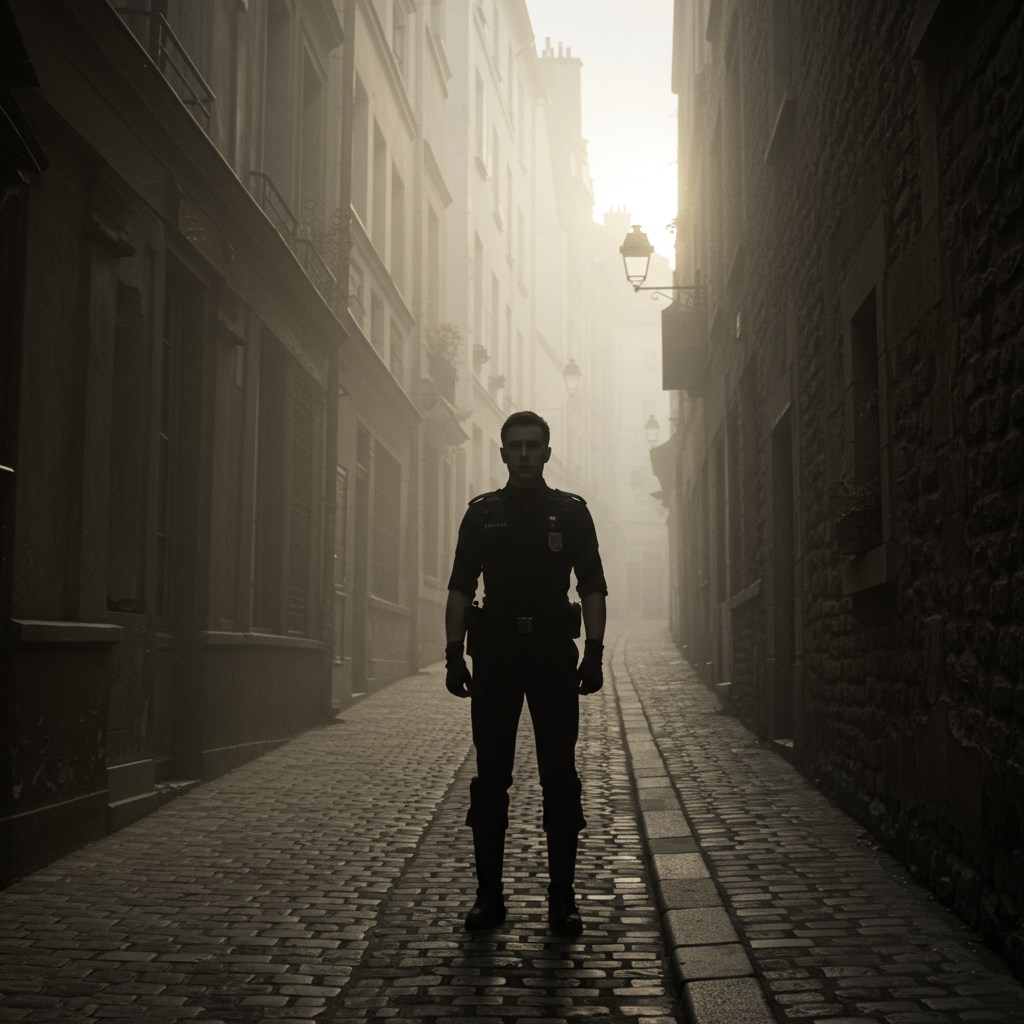

Le pavé de Paris, luisant sous la faible lumière d’un réverbère à huile, reflétait le ciel nocturne comme un miroir brisé. Une pluie fine, persistante, transformait les ruelles en autant de pièges perfides. Dans l’ombre d’un porche cochère, une silhouette se tenait immobile, enveloppée dans une cape sombre. C’était Jean-Baptiste, guet de son état, les yeux rivés sur la rue des Lombards. Sa respiration créait de petits nuages dans l’air froid, et le poids de sa hallebarde, autant physique que symbolique, pesait lourd sur ses épaules. Ce soir, comme tous les soirs, il était le rempart fragile entre l’ordre et le chaos, entre la bourgeoisie endormie et les bas-fonds grouillants d’une ville en constante ébullition.

Mais ce n’était pas simplement un rempart physique. Le Guet, bien plus qu’une force de police, était une institution profondément ancrée dans le tissu social parisien. Son influence s’étendait bien au-delà des arrestations et des rondes nocturnes. Il imprégnait l’imaginaire collectif, nourrissait les chansons de rue, inspirait les pièces de théâtre et, bien sûr, alimentait les chroniques scandaleuses des journaux comme le mien. Ce soir, Jean-Baptiste était témoin, sans le savoir, d’un événement qui allait secouer les fondations mêmes de cette influence, et révéler la complexité de son rôle : balance de l’ordre, ou bras de l’oppression ?

L’Ombre de la Halle

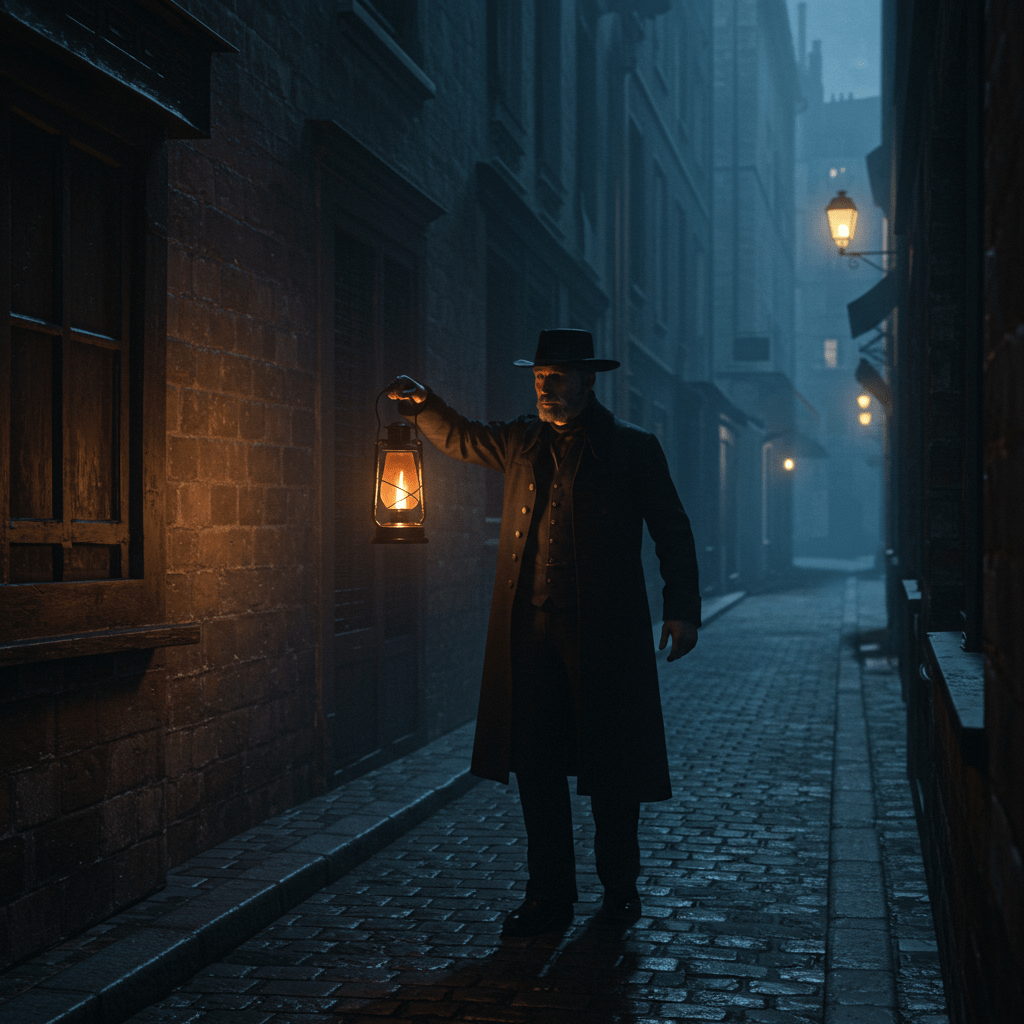

Jean-Baptiste entendit d’abord le bruit, un murmure grandissant, une rumeur sourde qui s’élevait des entrailles de la Halle. Puis, il vit la foule. Une masse sombre, compacte, avançant péniblement dans la nuit. Des hommes, des femmes, des enfants, le visage creusé par la faim, les vêtements déchirés. Ils étaient les portefaix, les vendeurs à la sauvette, les miséreux qui gravitaient autour de la Halle, le ventre vide et le cœur plein de désespoir. Au milieu de la foule, une figure se détachait : une femme, grande et forte, les cheveux noirs emmêlés, brandissant un morceau de pain noir comme un étendard. C’était Marie, la vendeuse de violettes, connue pour son franc-parler et son courage indomptable.

« Du pain ! Du pain ! » criait la foule, une clameur rauque et menaçante. Jean-Baptiste serra les dents. Il avait déjà vu ces scènes. La disette, la spéculation, l’injustice… Autant d’ingrédients explosifs qui pouvaient embraser la ville en un instant. Il savait que son devoir était de maintenir l’ordre, d’empêcher cette foule d’atteindre les riches quartiers, les boutiques bien achalandées, les hôtels particuliers où l’on gaspillait de la nourriture pendant que d’autres mouraient de faim. Mais ce soir, quelque chose le retenait.

« Halte-là ! » cria-t-il, sa voix résonnant dans la nuit. « Vous n’irez pas plus loin. Rentrez chez vous. »

Marie s’avança, les yeux brillants de colère. « Rentrer chez nous ? Où ça, chez nous ? Dans nos taudis où nos enfants pleurent de faim ? Vous croyez qu’on a le choix ? On demande juste de quoi vivre, monsieur le guet. Un morceau de pain, c’est tout. »

Un silence pesant suivit. Jean-Baptiste sentait le regard de la foule peser sur lui. Il voyait la misère, la souffrance, mais il voyait aussi la menace, la possibilité d’une émeute, d’un bain de sang. Il pensa à sa famille, à sa petite maison dans le Marais, à sa femme et ses enfants qui l’attendaient. Il pensa à son serment, à son devoir envers la ville et ses habitants. Mais il pensa aussi à Marie, à son courage, à sa dignité. Le dilemme le déchirait.

Le Jugement de Monsieur de La Reynie

La situation dégénéra rapidement. Des pierres furent jetées, des cris fusèrent. Jean-Baptiste donna l’ordre à ses hommes d’avancer, mais il le fit à contrecœur. La foule résista, et bientôt, la rue des Lombards se transforma en un champ de bataille improvisé. Jean-Baptiste tenta de maintenir le contrôle, d’éviter le pire, mais la violence était trop forte. Il vit Marie tomber, frappée par une pierre. La foule rugit, et la situation devint incontrôlable.

L’intervention des archers du Guet fut brutale. Les coups de crosse pleuvaient, les cris de douleur fendaient la nuit. Jean-Baptiste se sentait impuissant, pris au piège d’un engrenage qu’il ne pouvait plus arrêter. Il vit des hommes tomber, des femmes pleurer, des enfants terrifiés. Il vit la justice, celle qu’il était censé représenter, se transformer en une force aveugle et destructrice.

Le lendemain, Marie fut arrêtée, accusée d’incitation à la rébellion. Jean-Baptiste fut convoqué devant Monsieur de La Reynie, le lieutenant général de police, un homme froid et impitoyable, connu pour son sens aigu de l’ordre et sa détestation de tout ce qui pouvait troubler la tranquillité publique. L’entretien fut bref et glacial.

« Vous étiez présent lors des événements de la rue des Lombards, n’est-ce pas, Jean-Baptiste ? » demanda de La Reynie, sa voix tranchante comme une lame.

« Oui, monsieur le lieutenant général, » répondit Jean-Baptiste, le cœur lourd.

« Vous avez vu Marie, cette femme qui menait la foule ? »

« Oui, monsieur. »

« Elle est coupable, n’est-ce pas ? Elle a incité à la rébellion, elle a troublé l’ordre public. »

Jean-Baptiste hésita. Il savait que Marie était coupable, au moins techniquement. Mais il savait aussi qu’elle était poussée par la faim, par le désespoir. Il savait qu’elle était une victime autant qu’une coupable.

« Elle était désespérée, monsieur le lieutenant général, » finit-il par dire. « Elle ne voulait pas la rébellion, elle voulait juste du pain pour ses enfants. »

De La Reynie le regarda avec mépris. « Le désespoir n’excuse rien, Jean-Baptiste. L’ordre est l’ordre. Et ceux qui le troublent doivent être punis. Marie sera jugée et condamnée. Et vous, Jean-Baptiste, vous devez apprendre à faire votre devoir sans vous laisser influencer par vos sentiments. »

La Chanson du Guet

Le procès de Marie fut rapide et sommaire. Elle fut condamnée à la prison, une peine lourde et injuste, aux yeux de Jean-Baptiste. Il se sentait responsable, coupable d’avoir laissé la situation dégénérer, coupable d’avoir obéi aux ordres sans se poser de questions.

Il continua à faire son service, à patrouiller dans les rues de Paris, mais son regard avait changé. Il voyait la misère, la souffrance, l’injustice, avec une acuité nouvelle. Il comprenait que le Guet, bien qu’indispensable pour maintenir l’ordre, pouvait aussi être un instrument d’oppression, un outil au service des puissants, des riches, de ceux qui ne se souciaient pas du sort des misérables.

Un soir, alors qu’il patrouillait près de la Halle, il entendit une chanson. Une chanson triste et mélancolique, chantée par une voix rauque et fatiguée. C’était la chanson du Guet, une chanson populaire qui racontait les exploits des gardes, leur courage, leur dévouement. Mais ce soir, la chanson avait un goût amer. Elle parlait aussi de la brutalité, de l’injustice, de la solitude des hommes du Guet, pris entre leur devoir et leur conscience.

Jean-Baptiste s’arrêta pour écouter. Il reconnut la voix. C’était celle de Pierre, un ancien guet, qui avait été renvoyé pour avoir refusé d’obéir à un ordre injuste. Pierre était devenu un chanteur de rue, un témoin de la misère et de la souffrance, un porte-parole des oubliés.

La chanson disait :

« Le Guet veille dans la nuit,

Armé de sa hallebarde,

Mais son cœur est lourd de bruit,

Et son âme est bien malade.

Il protège les bourgeois,

Et réprime les miséreux,

Mais il sait qu’il n’est qu’un rouage,

D’un système odieux. »

Jean-Baptiste sentit les larmes lui monter aux yeux. Il comprit que Pierre avait raison. Le Guet était bien plus qu’une simple force de police. C’était un symbole, une incarnation de l’ordre, mais aussi de l’injustice. Il comprit que son devoir n’était pas seulement d’obéir aux ordres, mais aussi de défendre la justice, de protéger les faibles, de dénoncer les abus. Mais comment faire ? Comment changer les choses quand on est qu’un simple guet, un rouage insignifiant dans une machine implacable ?

Le Choix de Jean-Baptiste

Jean-Baptiste prit sa décision. Il ne pouvait plus continuer à servir un système qu’il jugeait injuste. Il démissionna du Guet, laissant derrière lui son uniforme, sa hallebarde, son salaire. Il savait qu’il risquait sa sécurité, son avenir, mais il ne pouvait plus vivre avec sa conscience tourmentée.

Il rejoignit Pierre, le chanteur de rue. Ensemble, ils continuèrent à chanter, à raconter les histoires des oubliés, à dénoncer l’injustice. Leur chanson devint de plus en plus populaire, et bientôt, elle fut reprise par les ouvriers, les artisans, les étudiants, tous ceux qui aspiraient à un monde plus juste et plus égalitaire.

Jean-Baptiste savait qu’il ne pouvait pas changer le monde à lui seul. Mais il savait aussi que chaque geste compte, que chaque voix peut faire la différence. Il avait fait son choix. Il avait choisi la justice, la vérité, la liberté. Il avait choisi de se battre pour un monde meilleur, même si le chemin était long et difficile.

La légende de Jean-Baptiste, l’ancien guet devenu chanteur de rue, se répandit comme une traînée de poudre dans les quartiers populaires de Paris. On disait qu’il avait vu la vérité, qu’il avait compris que le Guet, au lieu d’être une balance de l’ordre, était souvent un bras de l’oppression. On disait qu’il avait choisi de se ranger du côté des faibles, des opprimés, de ceux qui n’avaient que leur voix pour se faire entendre.

Son histoire, bien sûr, fut déformée, embellie, romancée. Mais elle resta un symbole, un témoignage de la complexité du rôle du Guet dans la culture parisienne. Un rappel constant que l’ordre sans justice n’est qu’une façade fragile, et que la véritable force d’une société réside dans sa capacité à protéger les plus vulnérables.