Ah, mes chers lecteurs, plongeons ensemble dans les bas-fonds d’un Paris disparu, un Paris grouillant de misère et de mystère, un Paris que les beaux esprits se plaisaient à fantasmer autant qu’à redouter. Je vous parle de la Cour des Miracles, ce cloaque d’ombres et de vices, ce royaume insalubre où les gueux, les estropiés et les filous se dressaient en une société parallèle, défiant l’autorité et moquant la morale bourgeoise. Imaginez, si vous le voulez bien, une nuit sans lune, le pavé glissant sous la pluie fine, l’odeur âcre de la fange et de l’urine flottant dans l’air, et au détour d’une ruelle sombre, la porte d’un monde interdit s’ouvrant à vous.

C’est à travers les regards d’artistes, ces âmes sensibles et curieuses, que nous allons explorer cet univers trouble. Peintres, écrivains, poètes, tous ont été fascinés, voire obsédés, par cette enclave de la déchéance. Ils y ont cherché l’inspiration, le pittoresque, le contraste saisissant entre la splendeur de Versailles et la laideur des faubourgs. Ils y ont aussi, il faut bien le dire, trouvé la confirmation de leurs préjugés et de leurs fantasmes. Mais qu’importe, c’est à travers leurs témoignages que nous tenterons de reconstituer, avec la plus grande fidélité possible, l’atmosphère particulière de cette époque révolue.

La Plume de l’Écrivain: Victor Hugo et la Cour des Miracles

Nul ne peut évoquer la Cour des Miracles sans penser à Victor Hugo et à son immortel Notre-Dame de Paris. Son roman, publié en 1831, a véritablement popularisé ce lieu, le transformant en un symbole de la marginalité et de la rébellion. Hugo, avec son sens du grandiose et du dramatique, a dépeint une Cour des Miracles peuplée de personnages hauts en couleur : Esmeralda, la bohémienne au cœur pur, Quasimodo, le sonneur difforme, et surtout Clopin Trouillefou, le roi de Thunes, figure emblématique de cette société clandestine.

Imaginez la scène, mes amis : Gringoire, le poète naïf, se perdant dans les dédales des rues sombres. Soudain, des ombres se jettent sur lui, des mains crochues le saisissent, et il est entraîné de force dans un antre obscur. Là, au milieu d’une foule bigarrée de mendiants, de voleurs et de prostituées, il est confronté à Clopin Trouillefou, qui le juge et le condamne à mort. Seule l’intervention d’Esmeralda, touchée par sa détresse, le sauve d’une mort certaine. “Voici un homme,” proclame-t-elle, “je le prends pour mari !”

Hugo, bien sûr, a pris des libertés avec la réalité historique. Sa Cour des Miracles est plus romanesque que véritablement fidèle. Mais il a su, avec son génie incomparable, capter l’essence de ce lieu : sa violence, sa misère, mais aussi sa vitalité et son esprit de résistance. Il a fait de la Cour des Miracles un miroir déformant de la société parisienne, un lieu où les masques tombent et où les vérités se révèlent dans toute leur crudité.

Le Pinceau du Peintre: Les Visions de Gustave Doré

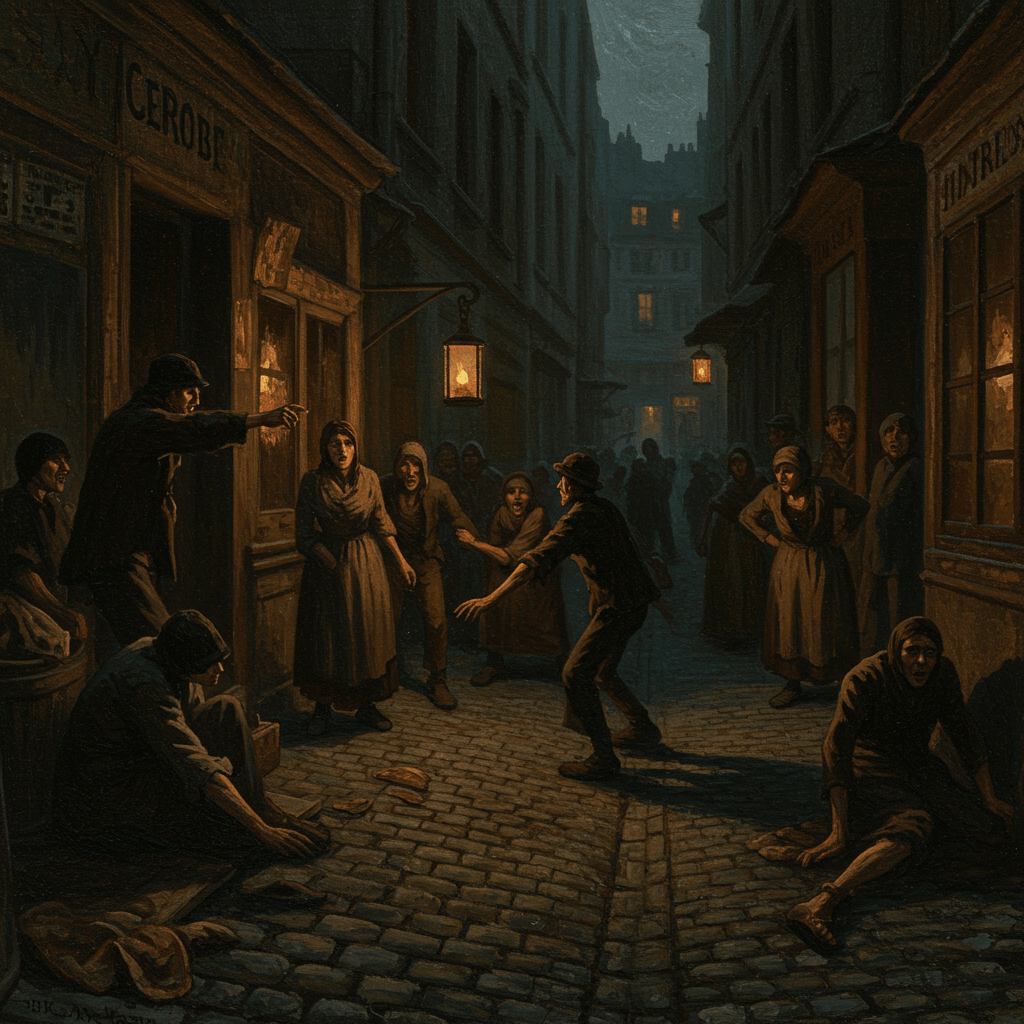

Si Hugo a immortalisé la Cour des Miracles par la plume, Gustave Doré l’a fait par le pinceau et la gravure. Ses illustrations, souvent sombres et torturées, reflètent une vision pessimiste de la société et une fascination pour le macabre. Doré, à travers ses œuvres, nous plonge au cœur de la misère humaine, nous confrontant à la laideur et à la décrépitude. Ses représentations de la Cour des Miracles sont particulièrement saisissantes. On y voit des personnages déformés, des visages marqués par la souffrance, des corps meurtris par la maladie et la pauvreté.

Considérez ses planches illustrant Balzac. La crasse colle aux murs, les gueux s’entassent dans des masures improbables, la lumière elle-même semble hésiter à pénétrer ces lieux maudits. Chaque détail est rendu avec une précision effrayante, chaque ride, chaque cicatrice, chaque haillon témoigne de la dureté de la vie dans ces bas-fonds. On ressent presque l’odeur fétide qui se dégage de ces images. Doré ne cherche pas à embellir la réalité, il la montre dans toute sa brutalité, sans complaisance ni faux-semblants.

Il est important de noter, cependant, que Doré n’a probablement jamais mis les pieds dans la Cour des Miracles elle-même. Ses représentations sont basées sur des témoignages de seconde main, des descriptions littéraires et, surtout, sur son propre imaginaire. Il a projeté sur ce lieu ses propres angoisses et ses propres obsessions, créant ainsi une vision à la fois fascinante et terrifiante.

Le Regard du Policier: Vidocq et la Réalité du Terrain

Si les écrivains et les peintres ont idéalisé la Cour des Miracles, à des fins romanesques ou esthétiques, il est un personnage qui l’a connue de l’intérieur, qui en a arpenté les ruelles sombres et qui en a fréquenté les habitants : Eugène François Vidocq, l’ancien bagnard devenu chef de la Sûreté. Son témoignage, bien que partial et souvent exagéré, offre un contrepoint intéressant aux visions plus fantaisistes des artistes.

Vidocq, dans ses Mémoires, décrit une Cour des Miracles bien différente de celle de Hugo ou de Doré. Il y dépeint un véritable repaire de criminels, un lieu où les lois de la République ne s’appliquent pas et où règne la loi du plus fort. Il raconte les vols, les agressions, les meurtres qui y sont commis en toute impunité. Il dénonce la complicité des autorités corrompues et l’impuissance de la police face à cette organisation criminelle tentaculaire. “Dans la Cour des Miracles,” écrit-il, “tout se passe comme si l’on était dans un pays ennemi.”

Il est évident que Vidocq a intérêt à noircir le tableau. En tant que chef de la Sûreté, il cherche à justifier ses méthodes souvent brutales et à démontrer la nécessité d’une répression implacable. Il est également animé par un désir de se mettre en valeur, de se présenter comme un héros luttant contre le mal. Mais même en tenant compte de ces biais, son témoignage reste précieux. Il nous rappelle que la Cour des Miracles était avant tout un lieu de souffrance et de désespoir, un lieu où la survie était une lutte quotidienne.

La Fin d’un Monde: Les Transformations de Paris

La Cour des Miracles, telle que nous l’avons décrite, n’a pas survécu aux transformations de Paris. Au milieu du XIXe siècle, sous l’impulsion du baron Haussmann, la capitale a été profondément remaniée. Les ruelles étroites et insalubres ont été remplacées par de larges avenues bordées d’immeubles bourgeois. La Cour des Miracles, symbole de la misère et de la criminalité, a été rasée, et ses habitants ont été dispersés dans les faubourgs.

Certains ont déploré la disparition de ce lieu pittoresque, y voyant la fin d’une époque et la perte d’une certaine authenticité. D’autres, au contraire, ont salué cette transformation, estimant qu’elle marquait un progrès social et une amélioration des conditions de vie. Quoi qu’il en soit, la Cour des Miracles est devenue un souvenir, un fantasme, un objet de curiosité pour les historiens et les artistes. Elle continue de vivre dans les romans, les peintures et les gravures, témoignant d’une époque révolue, d’un Paris disparu, mais toujours présent dans notre mémoire collective.

Ainsi, mes chers lecteurs, s’achève notre exploration des regards d’artistes sur la Cour des Miracles. Nous avons vu comment Hugo, Doré et Vidocq, chacun à sa manière, ont contribué à façonner notre image de ce lieu mythique. Ils nous ont offert des visions contrastées, parfois contradictoires, mais toujours fascinantes. Et c’est à nous, aujourd’hui, de les confronter, de les analyser et de les interpréter, afin de comprendre, avec la plus grande justesse possible, la réalité complexe et ambiguë de cette époque révolue. Car, n’oublions jamais, l’art est avant tout un miroir, un miroir qui reflète non seulement le monde qui nous entoure, mais aussi nos propres peurs, nos propres espoirs et nos propres fantasmes.