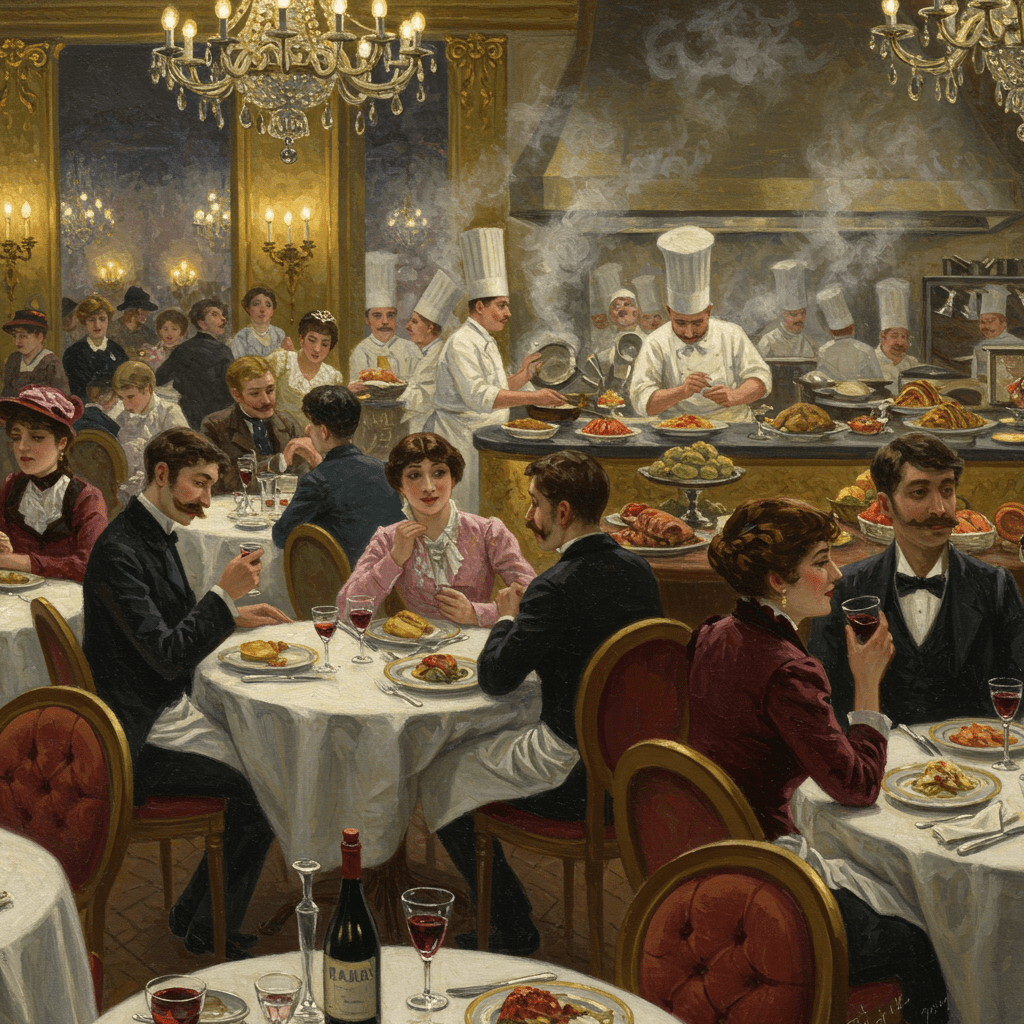

L’année est 1889. Paris scintille, une toile chatoyante tissée de lumières électriques et de l’effervescence de l’Exposition Universelle. Mais au-delà des prouesses industrielles et des merveilles architecturales, un autre spectacle se déroule, plus discret, plus intime, mais non moins captivant : la célébration de la gastronomie française. Des étals débordant de fruits juteux, de pains dorés à la croûte croustillante, de fromages aux parfums envoûtants, et de vins aux couleurs rubis profondes, s’étendent comme un opulent tapis, un testament au riche héritage culinaire de la France.

Dans les ruelles pavées, les odeurs alléchantes se mêlent, une symphonie olfactive qui transporte les sens. Le murmure des conversations, le tintement des verres, le rire des convives : tout contribue à cette ambiance festive, où la tradition se marie à la modernité, où le passé nourrit le présent. C’est dans cette effervescence que naît la véritable conscience de la nécessité de préserver cet héritage, de le transmettre aux générations futures. Les sentinelles du goût, les gardiens du patrimoine culinaire français, commencent à se lever.

Les Fêtes de la Moisson et la Mémoire des Saveurs

Bien avant l’Exposition Universelle, les festivals gastronomiques existaient déjà, souvent liés aux cycles agricoles. Les fêtes de la moisson, par exemple, étaient l’occasion de célébrer l’abondance et le fruit du travail des paysans. Chaque région, chaque village, possédait ses propres traditions, ses propres recettes transmises de génération en génération. Ces célébrations étaient plus qu’un simple repas ; elles étaient un rituel, un moment sacré où l’on honorait la terre, le travail, et la communauté. Des mets simples, mais préparés avec amour et savoir-faire, étaient partagés, scellant des liens entre les habitants, transmettant le savoir-faire culinaire à travers les générations. Ces fêtes, souvent imprégnées de folklore et de légendes locales, constituaient le premier maillon d’une chaîne ininterrompue de transmission du patrimoine gastronomique.

Le XIXe Siècle, Âge d’Or des Gastronomes

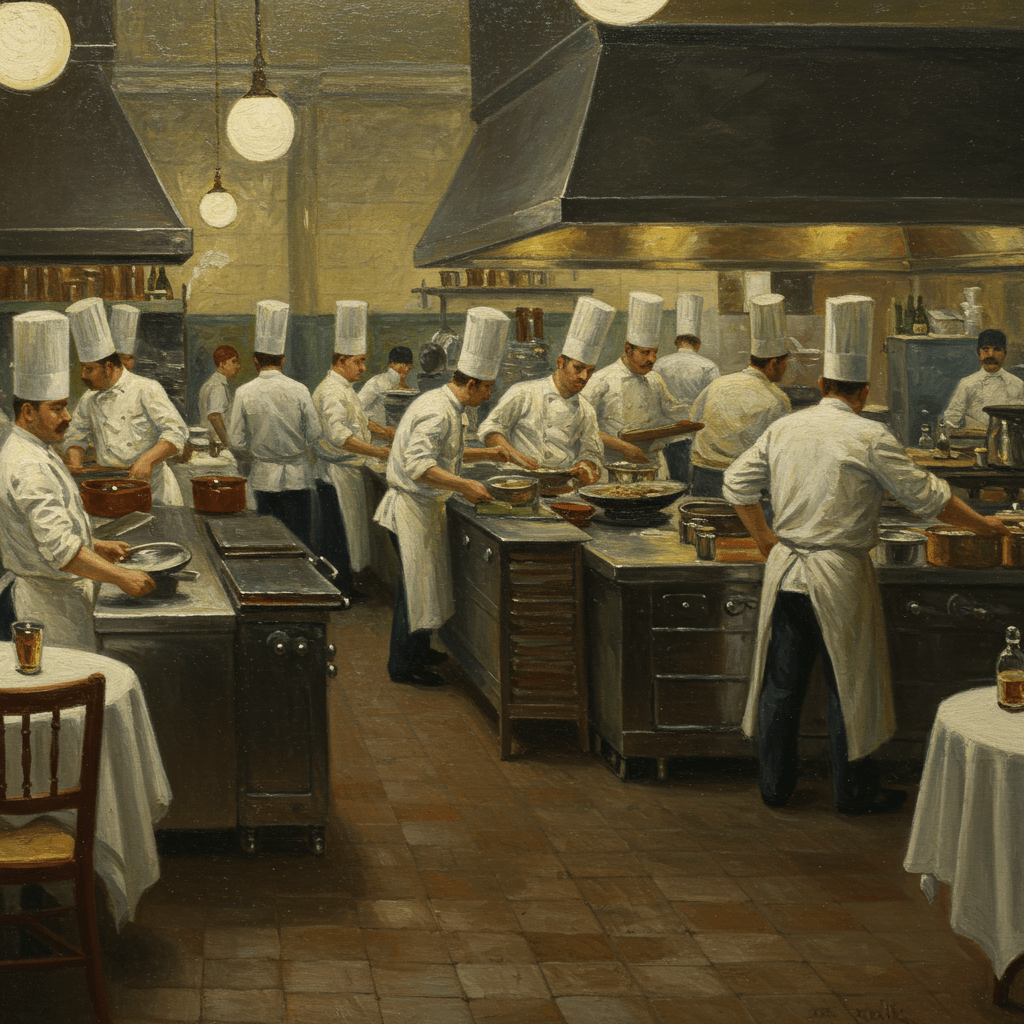

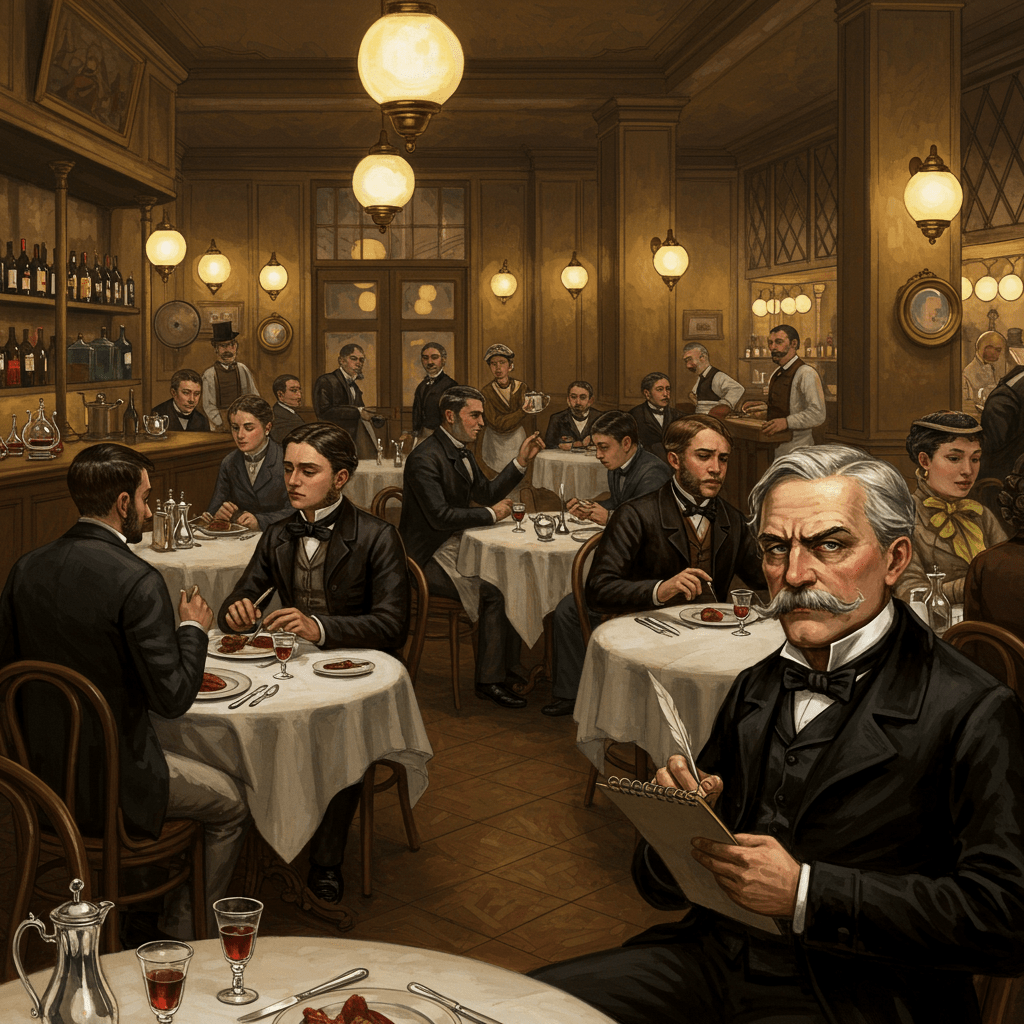

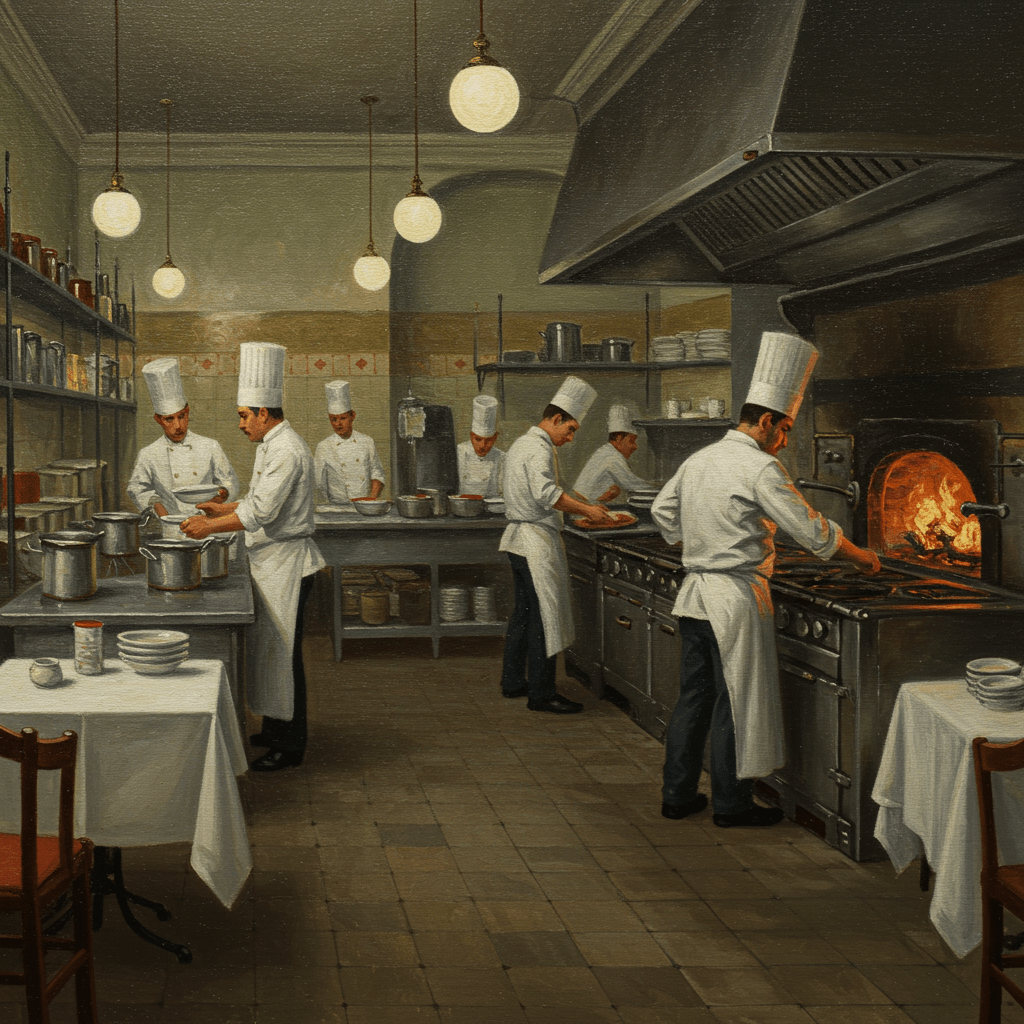

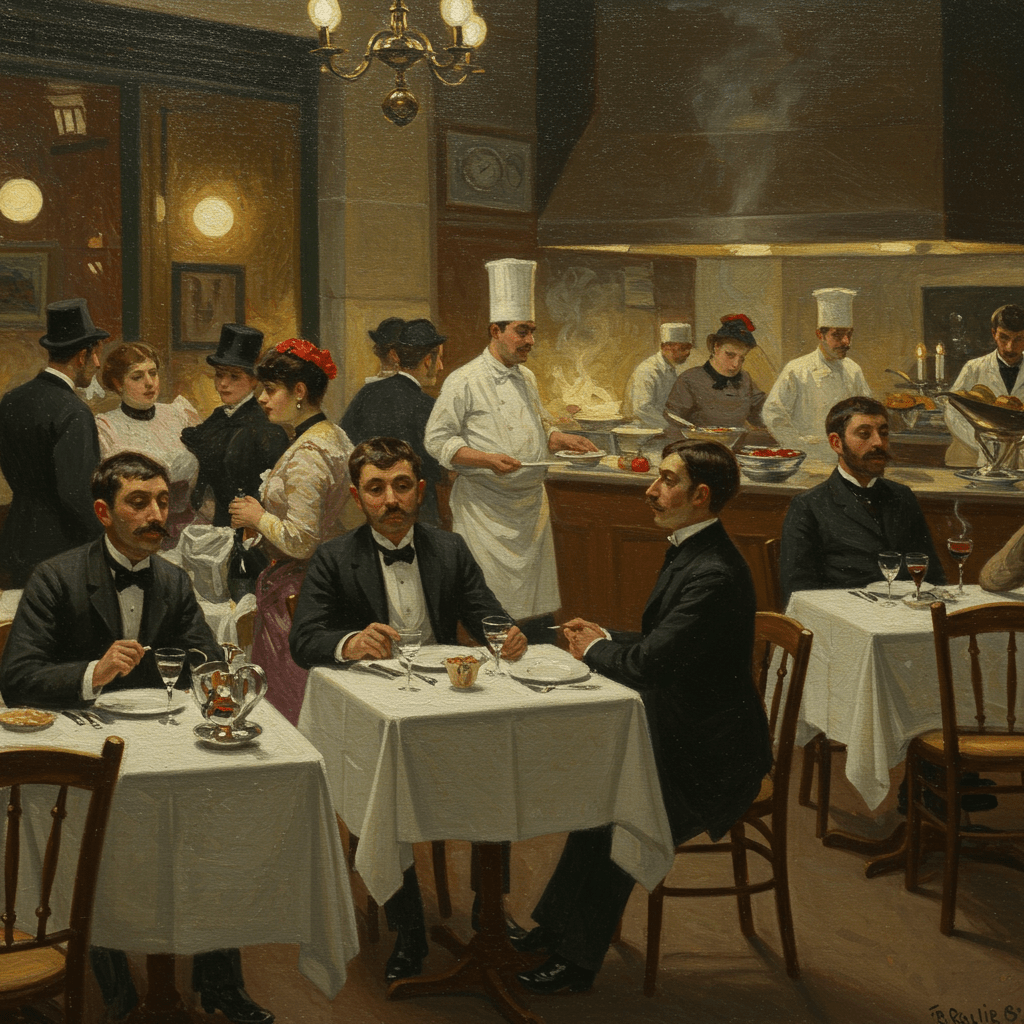

Le XIXe siècle, siècle de progrès et d’élégance, voit naître une nouvelle forme de célébration du goût. Les grands chefs, figures emblématiques de cette époque, commencent à organiser des banquets somptueux, des dîners où l’art culinaire atteint des sommets inégalés. Ces événements, loin d’être réservés à l’élite, contribuent à populariser certaines techniques et ingrédients, favorisant le partage et la diffusion du savoir gastronomique. Les livres de cuisine, de plus en plus nombreux et accessibles, contribuent également à démocratiser l’art culinaire, permettant à un public plus large de découvrir et de reproduire les recettes des grands chefs. La presse, quant à elle, ne manque pas de faire écho à ces événements, décrivant avec un enthousiasme communicatif les plats exquis et les moments de convivialité. Le goût devient un sujet de conversation, un symbole de raffinement et d’élégance.

La Naissance des Concours et des Expositions Gastronomiques

À la fin du XIXe siècle, les concours et les expositions gastronomiques font leur apparition, marquant une étape importante dans la préservation du patrimoine culinaire. Ces événements permettent non seulement de mettre en valeur les produits régionaux, mais aussi de promouvoir la qualité et l’authenticité. Des jurys d’experts, souvent composés de chefs renommés et de gastronomes éclairés, évaluent les plats, récompensant le savoir-faire et l’innovation. Ces concours stimulent la créativité et encouragent les producteurs et les chefs à repousser leurs limites, à innover tout en respectant les traditions. L’émulation est intense, et chaque participant s’efforce de présenter le meilleur de son art, contribuant ainsi à l’enrichissement du patrimoine culinaire français.

Les Festivals Modernes, Héritage Vivant

Aujourd’hui, les festivals gastronomiques se sont multipliés, se diversifiant et s’adaptant aux temps modernes. Ils continuent de jouer un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine culinaire, offrant un espace de rencontre et d’échange entre producteurs, chefs, et amateurs de gastronomie. Ces événements, souvent accompagnés d’animations, de dégustations, et d’ateliers, permettent de sensibiliser le public à l’importance de la qualité des produits, de la tradition, et du respect de l’environnement. Les festivals gastronomiques ne sont plus de simples fêtes ; ils sont devenus des lieux de mémoire, des espaces de transmission où le savoir-faire culinaire est célébré et perpétué. Ils représentent un témoignage vivant de la richesse et de la diversité de la gastronomie française, un héritage précieux qu’il est impératif de préserver pour les générations à venir.

De ces humbles fêtes de la moisson aux grands festivals gastronomiques contemporains, un fil conducteur se dessine, une volonté indéfectible de célébrer et de protéger un héritage irremplaçable. Le goût, gardien de la mémoire, est le témoin silencieux mais puissant de l’histoire et de l’identité d’une nation. Il est la sentinelle immuable, veillant sur la transmission de saveurs et de traditions, un trésor inestimable à partager et à savourer.