Ah, mes chers lecteurs! Plongeons ensemble dans les ruelles sombres et les places illuminées de notre belle Paris, non pas à la recherche de quelque scandale amoureux ou complot politique – bien que ceux-ci ne manquent jamais, n’est-ce pas? – mais pour examiner de près l’influence insoupçonnée d’une institution souvent négligée : le Guet Royal, puis national, ce corps de gardes nocturnes dont la présence, plus que de simples rondes et arrestations, a infusé notre culture d’une manière que vous n’avez peut-être jamais imaginée. Oubliez un instant les salons feutrés et les bals étincelants; c’est l’ombre, la nuit, le pavé humide qui nous intéressent ici, et les hommes, souvent humbles, qui y patrouillent.

Car, voyez-vous, le Guet n’était pas simplement une force de police. Il était un spectacle, une présence constante, un symbole palpable de l’autorité, imprimant sa marque sur l’imaginaire collectif. Son uniforme, son équipement, ses rituels – tout cela contribuait à un langage visuel puissant, décrypté, consciemment ou non, par chaque Parisien, de la dame du monde au gamin des rues. C’est cette histoire, cette influence subtile mais profonde, que je me propose de vous conter, en levant le voile sur les “Costumes du Guet” et leur rôle dans la construction de notre culture.

Les Couleurs de l’Autorité: Le Rouge et le Bleu du Guet Royal

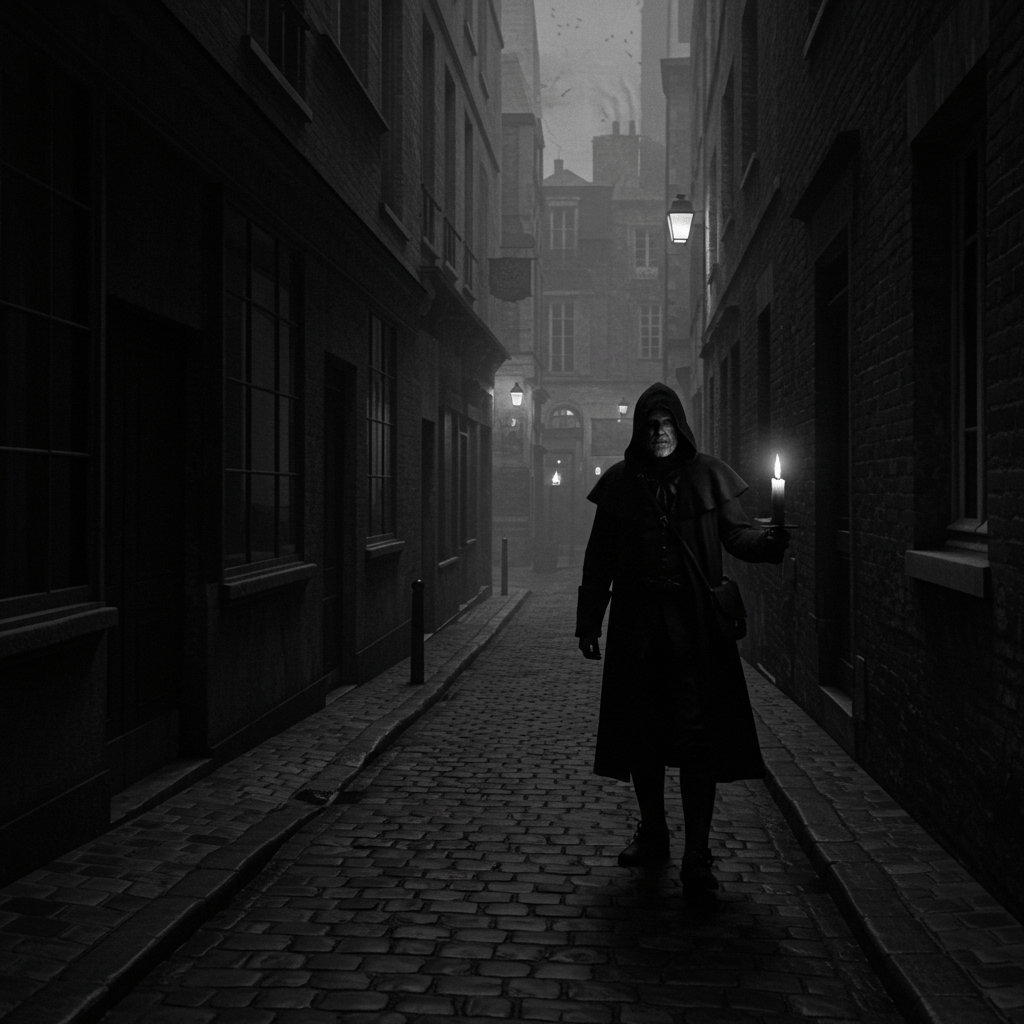

Remontons le temps, si vous le voulez bien, à l’époque où le Guet Royal, sous l’égide de Louis XIV, commençait à prendre la forme que nous lui connaissons. Imaginez la scène : des rues étroites, éclairées chichement par des lanternes tremblotantes, la silhouette imposante d’un garde du Guet surgissant de l’obscurité. Son uniforme, à cette époque, était un mélange de fonctions et de symboles. Le rouge, couleur royale par excellence, dominait, visible sur le justaucorps et les parements. Ce rouge n’était pas anodin ; il rappelait la puissance du monarque, sa capacité à maintenir l’ordre et à punir les transgressions.

Le bleu, lui, apparaissait en touches plus discrètes, sur les chausses ou les doublures, évoquant la justice et la sérénité. Cette combinaison de couleurs, bien que moins ostentatoire que les uniformes des mousquetaires ou des gardes suisses, n’en était pas moins efficace pour imposer le respect. Imaginez un dialogue, entendu près du Pont Neuf, entre un jeune apprenti et un vieil artisan :

“- Regarde, Pierre, le rouge de son manteau! Cela signifie qu’il a le droit de te mettre au cachot si tu te bats encore!” murmura l’artisan, tirant son apprenti par la manche.

“- Mais, maître, c’est lui qui a commencé!” protesta le garçon.

“- Peu importe! La loi est la loi, et son rouge est là pour nous le rappeler. Respecte l’uniforme, Pierre, et tu éviteras bien des ennuis.”

Cette anecdote, aussi simple soit-elle, illustre parfaitement la manière dont l’uniforme du Guet influençait le comportement des citoyens. Il était un rappel constant de l’autorité, une invitation à la prudence et à la soumission. Et bien sûr, il y avait le chapeau, souvent orné d’une cocarde, un autre symbole de loyauté envers le roi. Chaque détail, aussi minime soit-il, contribuait à l’ensemble, créant une image puissante et durable.

Armes et Accessoires: L’Art de la Dissuasion et de la Protection

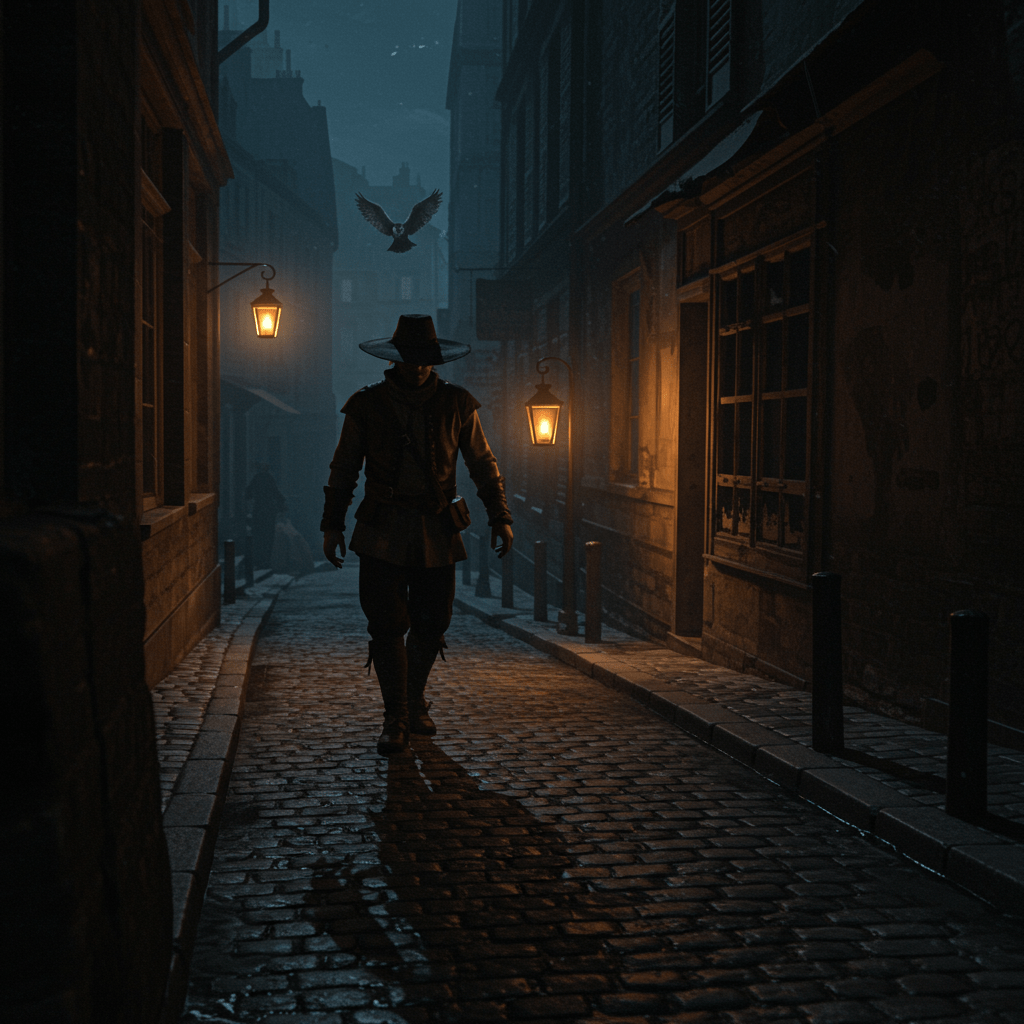

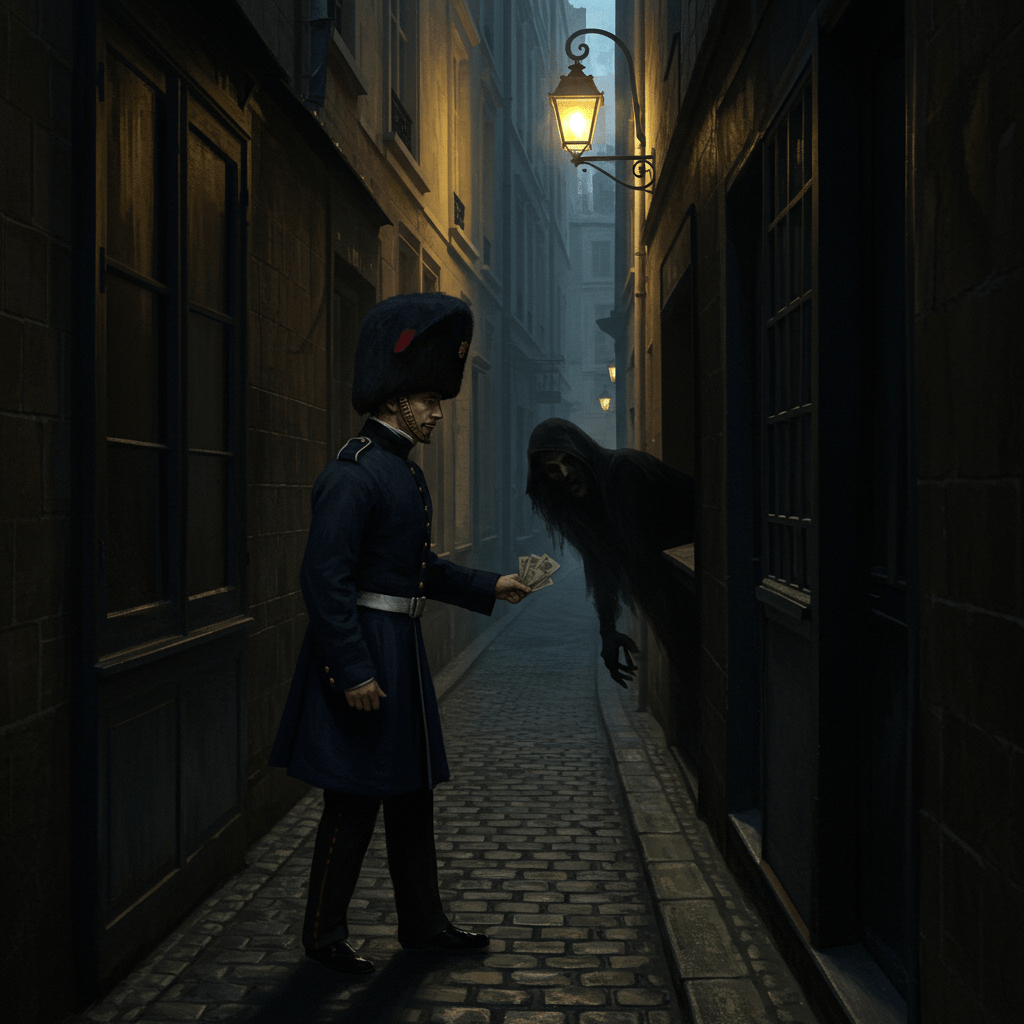

Au-delà des couleurs, les armes et les accessoires du Guet jouaient également un rôle crucial dans son impact visuel. La hallebarde, par exemple, était bien plus qu’une simple arme ; c’était un symbole de pouvoir. Sa longue hampe et sa lame acérée étaient une dissuasion efficace contre les agressions, mais aussi une représentation visuelle de la force du Guet. Imaginez un groupe de voyous, s’apprêtant à détrousser un passant, se ravisant à la vue d’un garde du Guet, sa hallebarde pointée vers eux. L’effet était immédiat, et souvent suffisant pour éviter une confrontation violente.

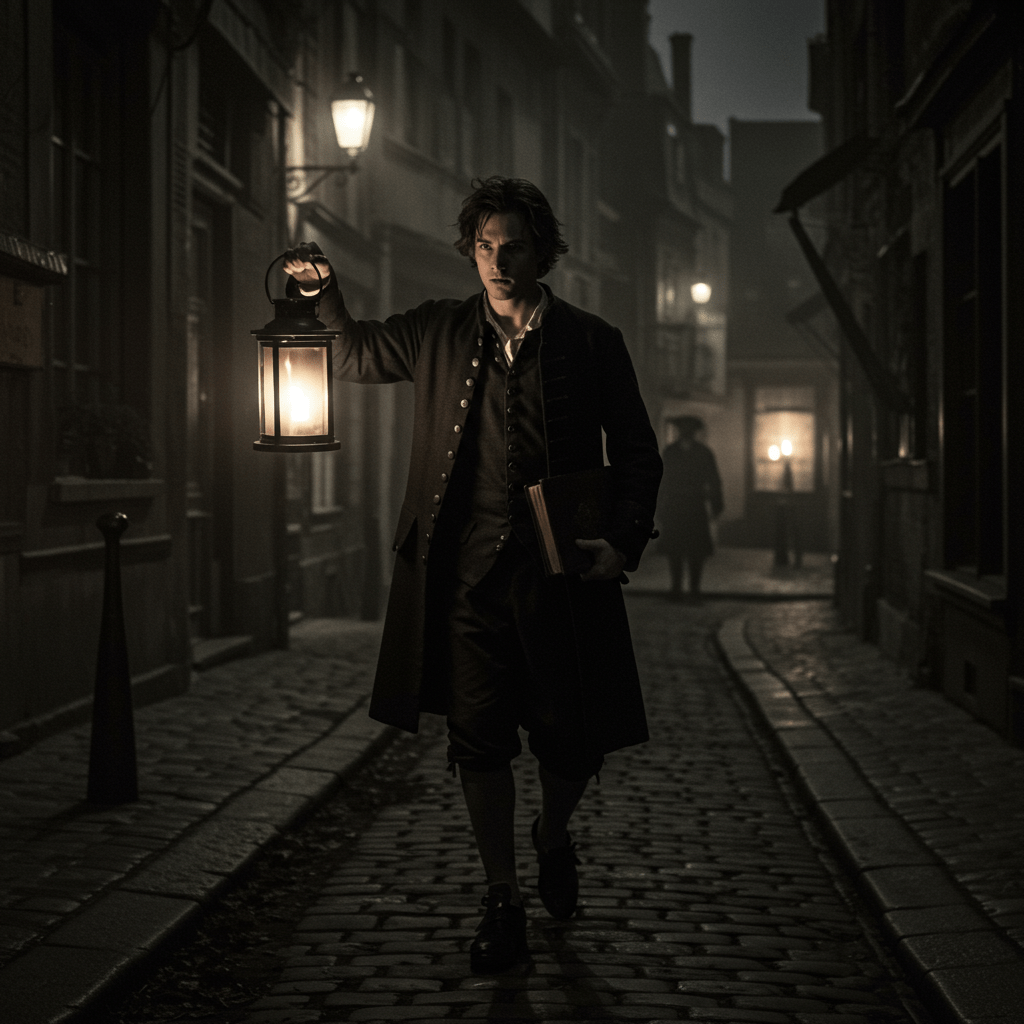

La lanterne, autre accessoire indispensable, n’était pas seulement un outil pratique pour éclairer les rues sombres ; elle était aussi un signal, un avertissement. Sa lumière vacillante, dans la nuit, indiquait la présence du Guet, rappelant aux malfaiteurs qu’ils étaient surveillés. Et puis, il y avait le cor, utilisé pour donner l’alerte en cas d’incendie ou d’émeute. Son son puissant et strident, perçant le silence de la nuit, était un appel à l’aide, mais aussi une démonstration de la capacité du Guet à mobiliser rapidement ses forces.

Un journal de l’époque relatait ainsi un incident survenu près des Halles : “Un attroupement de charretiers, échauffés par le vin, commençait à se quereller et à menacer de se battre. Un garde du Guet, apercevant la scène, fit retentir son cor avec force. Le son, puissant et soudain, calma immédiatement les esprits. Les charretiers, surpris et intimidés, se dispersèrent sans plus attendre, réalisant qu’ils étaient sous l’œil vigilant de la loi.” Cette anecdote, parmi tant d’autres, témoigne de l’efficacité du Guet, non seulement par la force, mais aussi par la dissuasion et la présence visuelle.

Évolution et Adaptation: Le Guet à Travers les Révolutions

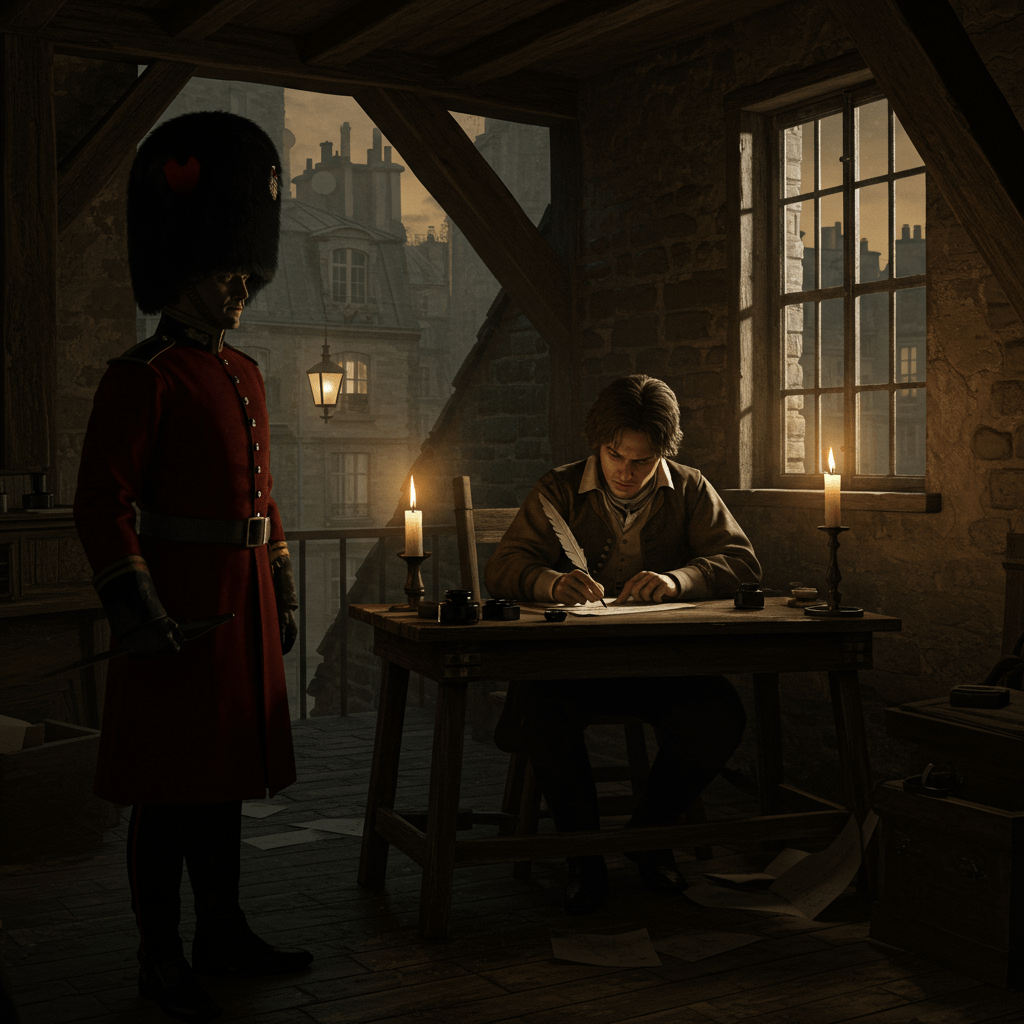

Le Guet, bien sûr, n’est pas resté figé dans le temps. Les révolutions, les changements politiques et sociaux ont profondément transformé son rôle et son apparence. Pendant la Révolution française, par exemple, le Guet Royal a été dissous et remplacé par la Garde Nationale, dont l’uniforme, plus simple et plus austère, reflétait les idéaux de la République. Le rouge et le bleu ont cédé la place au bleu, blanc, rouge, les couleurs de la nation. La hallebarde a été remplacée par le fusil, symbole de la puissance du peuple en armes.

Mais même après la Révolution, l’importance de l’uniforme en tant que symbole de l’autorité est restée intacte. Sous l’Empire, la Garde Impériale, avec ses uniformes somptueux et ses insignes brillants, est devenue un symbole de la gloire et de la puissance de Napoléon. Et sous la Restauration, le Guet, reconstitué, a adopté un uniforme plus conservateur, mais toujours conçu pour inspirer le respect et l’obéissance.

Une lettre, retrouvée dans les archives de la Préfecture de Police, datant de 1830, témoigne de l’importance accordée à l’uniforme : “Il est impératif que les membres du Guet National se présentent en tout temps en uniforme impeccable. Un uniforme propre et bien entretenu est un gage de discipline et de respectabilité. Il contribue à l’image de la force publique et inspire confiance à la population.” Cette lettre, bien qu’officielle, révèle une vérité profonde : l’uniforme n’était pas qu’un vêtement ; c’était un outil de communication, un moyen de transmettre un message de pouvoir et de sécurité.

L’Héritage du Guet: Influence sur l’Art et la Littérature

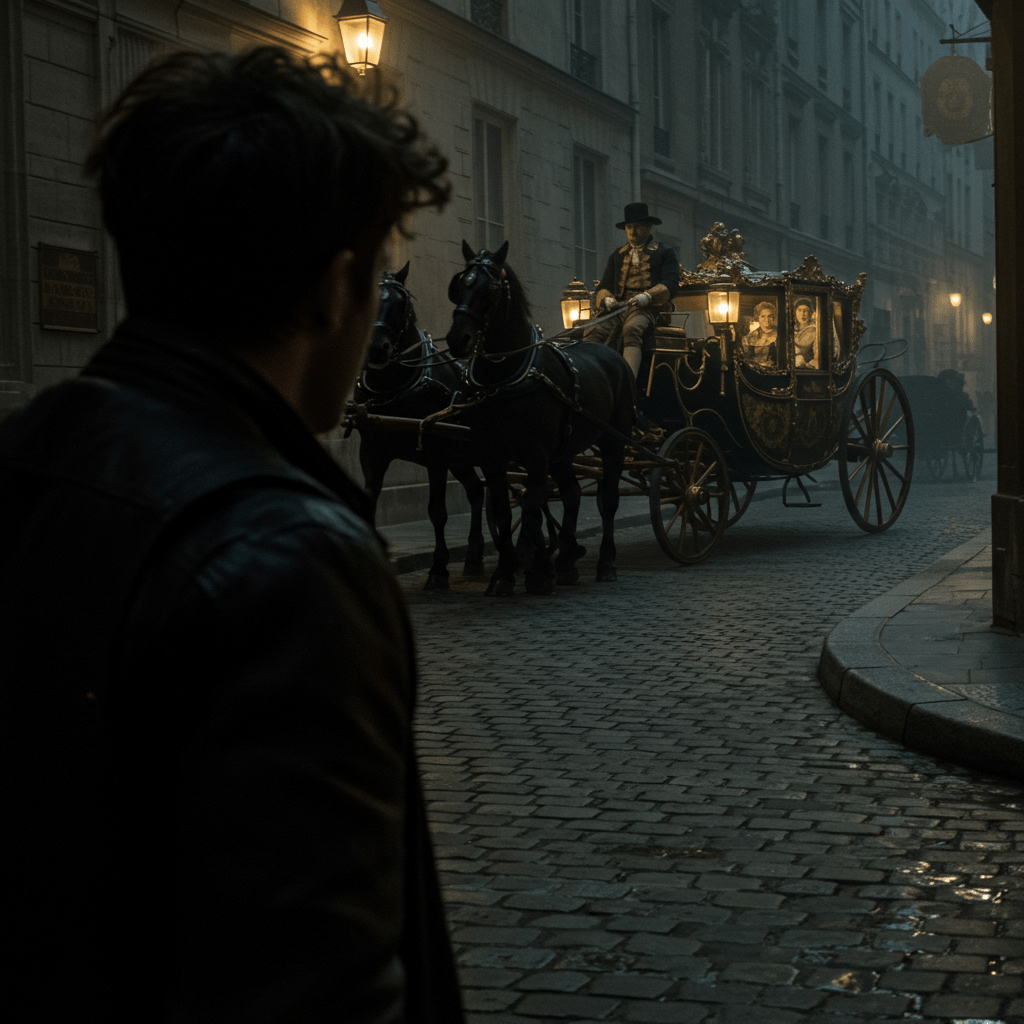

L’influence du Guet ne s’est pas limitée à la sphère politique et sociale. Elle s’est également étendue à l’art et à la littérature. Les peintres, les écrivains, les dramaturges ont été fascinés par cette figure emblématique de la ville, le garde du Guet, et ont intégré son image dans leurs œuvres. Pensez aux romans de Victor Hugo, où les gardes du Guet apparaissent souvent, non pas comme des personnages principaux, mais comme des éléments du décor, des symboles de l’ordre et de la justice, présents même dans les bas-fonds de la société.

Dans “Les Misérables”, par exemple, la présence du Guet est évoquée à plusieurs reprises, notamment lors des scènes de poursuite et d’arrestation. L’uniforme, la lanterne, le cor – tous ces éléments contribuent à créer une atmosphère de tension et de danger. De même, les peintres du XIXe siècle, tels que Daumier ou Gavarni, ont souvent représenté des scènes de la vie quotidienne à Paris, où l’on aperçoit des gardes du Guet patrouillant dans les rues. Ces images, bien que souvent réalistes, ne sont pas dépourvues de symbolisme. Elles témoignent de l’importance du Guet dans l’imaginaire collectif, de son rôle dans la construction de l’identité parisienne.

Un critique d’art de l’époque écrivait : “Le Guet, par sa présence constante et son uniforme reconnaissable, est devenu un élément essentiel du paysage urbain. Il est le témoin silencieux de nos joies et de nos peines, de nos espoirs et de nos craintes. Les artistes, en le représentant dans leurs œuvres, ne font que refléter cette réalité, en immortalisant une figure emblématique de notre société.” Cet héritage artistique et littéraire témoigne de l’impact profond et durable du Guet sur la culture française.

Ainsi, mes amis, la prochaine fois que vous vous promènerez dans les rues de Paris, la nuit tombée, pensez à ces hommes du Guet, à leurs uniformes, à leurs armes, à leurs lanternes. Pensez à la manière dont leur présence a façonné notre ville, notre culture, notre imaginaire. Car, au-delà de leur rôle de gardiens de l’ordre, ils ont été, et sont encore, des symboles puissants, des acteurs essentiels de notre histoire. Et peut-être, entendrez-vous encore, dans le silence de la nuit, l’écho lointain du cor du Guet, un rappel de la vigilance éternelle et du pouvoir visuel qui se cache derrière l’uniforme.