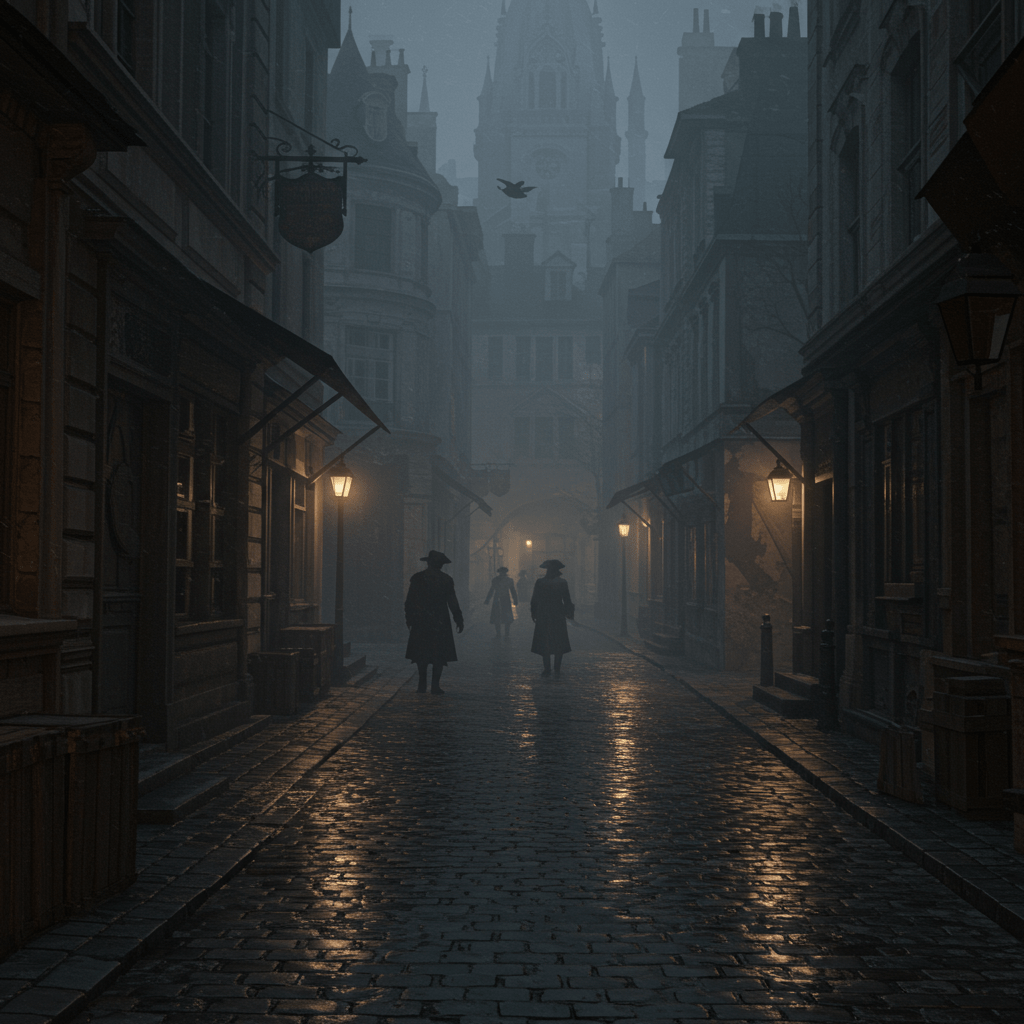

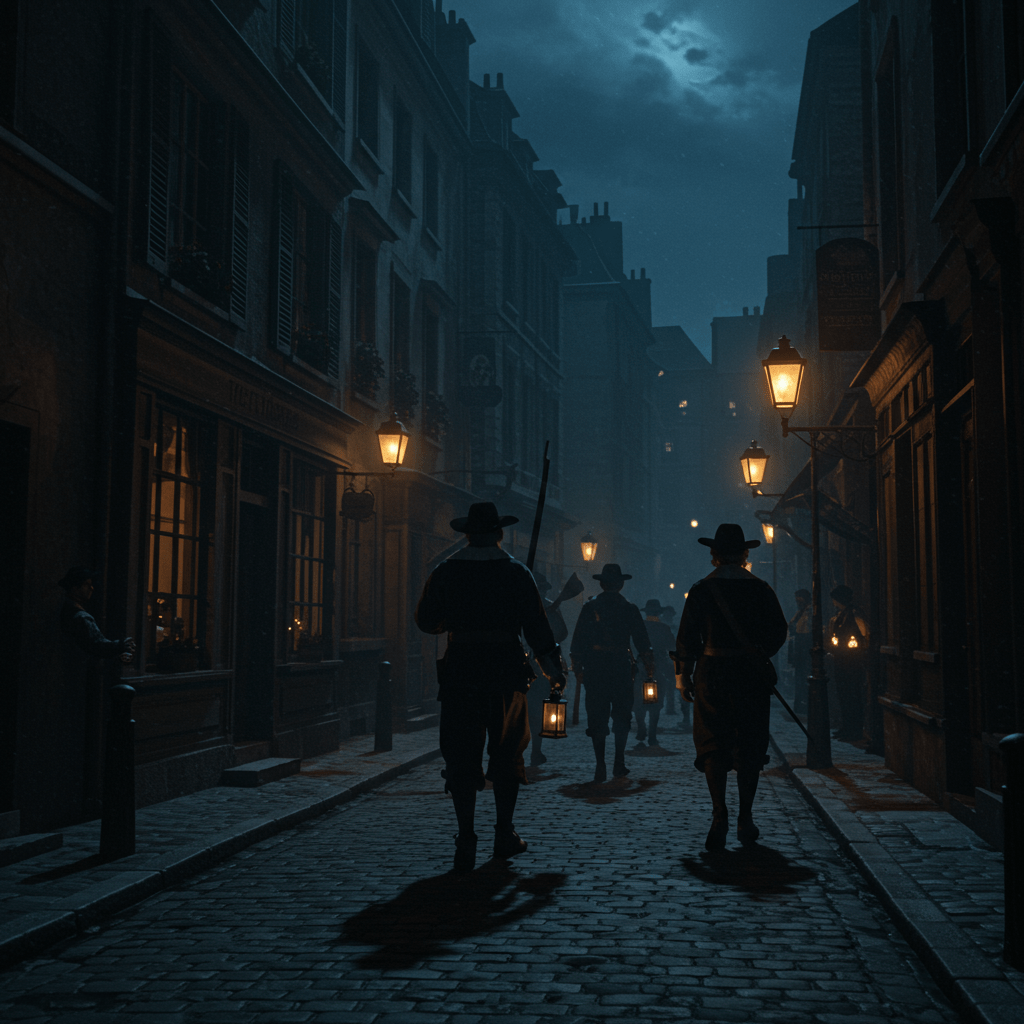

Paris, 1848. La ville lumière, certes, mais aussi un cloaque d’ombres où le vice rampant se nourrit de l’obscurité. Sous le manteau étoilé, bien loin des bals somptueux et des salons raffinés, se joue une autre pièce, un drame silencieux où le Guet, bras armé de la justice, affronte les créatures de la nuit. Chaque pavé dissimule un secret, chaque ruelle étroite recèle un danger. Ce soir, comme tant d’autres, les hommes du Guet s’apprêtent à plonger au cœur de ce labyrinthe, leurs lanternes perçant à grand-peine le voile épais de l’obscurité, leurs âmes tendues comme des cordes de violon.

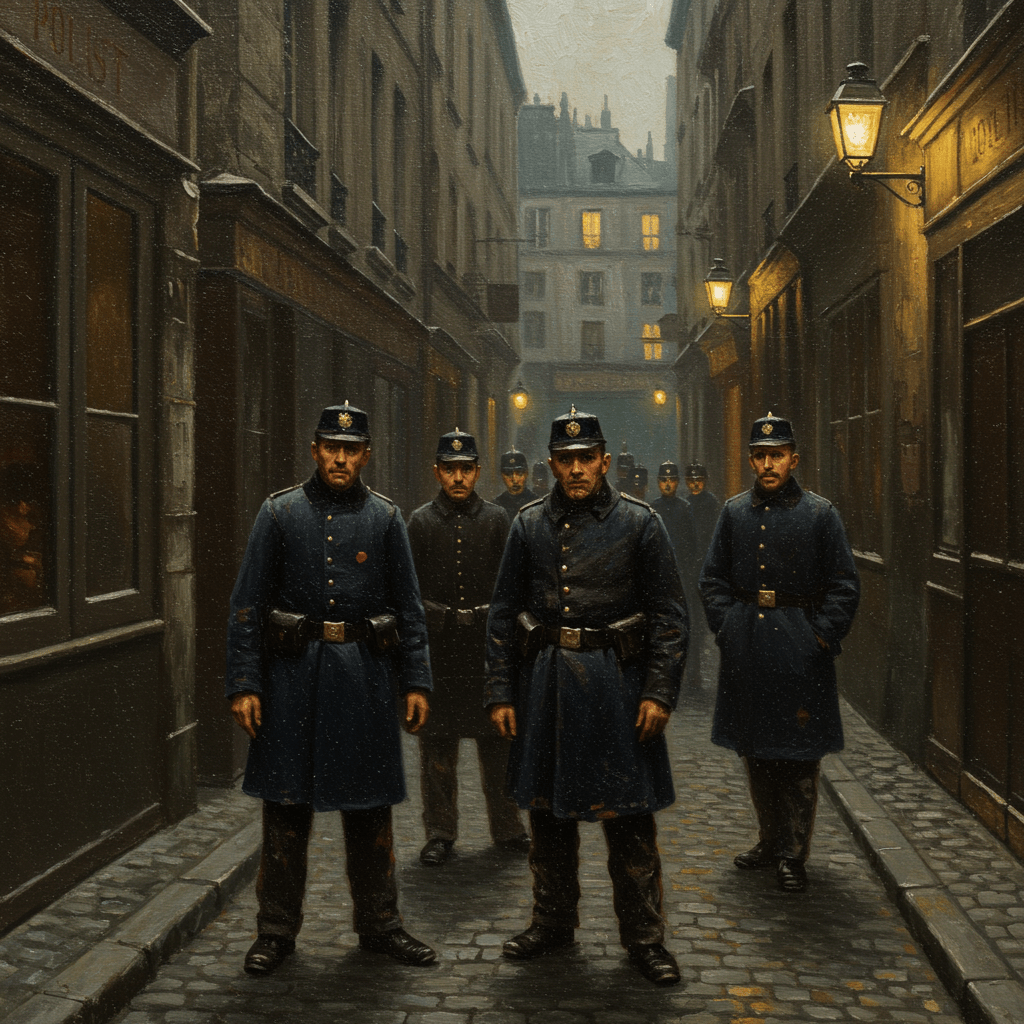

La Seine, fleuve majestueux et témoin silencieux, reflète la pâle lueur des becs de gaz, transformant les quais en scènes fantomatiques. Un vent froid, porteur des effluves nauséabondes des égouts, balaye les rues désertes. Au loin, le son étouffé d’un piano mécanique s’échappe d’un bouge mal famé. C’est dans ces lieux interlopes, ces antres de perdition, que le Guet doit faire régner l’ordre, une tâche ardue, souvent ingrate, mais essentielle à la sauvegarde de la moralité publique. Ce soir, le sergent Dubois, vétéran endurci par des années de service, rassemble sa patrouille. L’heure de la chasse a sonné.

L’Arsenal du Guet: Bien Plus qu’une Simple Parade

« Mes amis, » gronde Dubois, sa voix rauque résonnant dans la cour sombre de la caserne, « ce soir, nous ne ferons pas de la figuration. Les rapports sont clairs : une recrudescence des vols et des agressions dans le quartier des Halles. On parle même de la présence de la ‘Main Noire’, cette bande de malfrats qui terrorise les commerçants. Alors, vérifiez vos équipements, aiguisez vos sabres, et que Dieu protège ceux qui se mettront en travers de notre chemin ! »

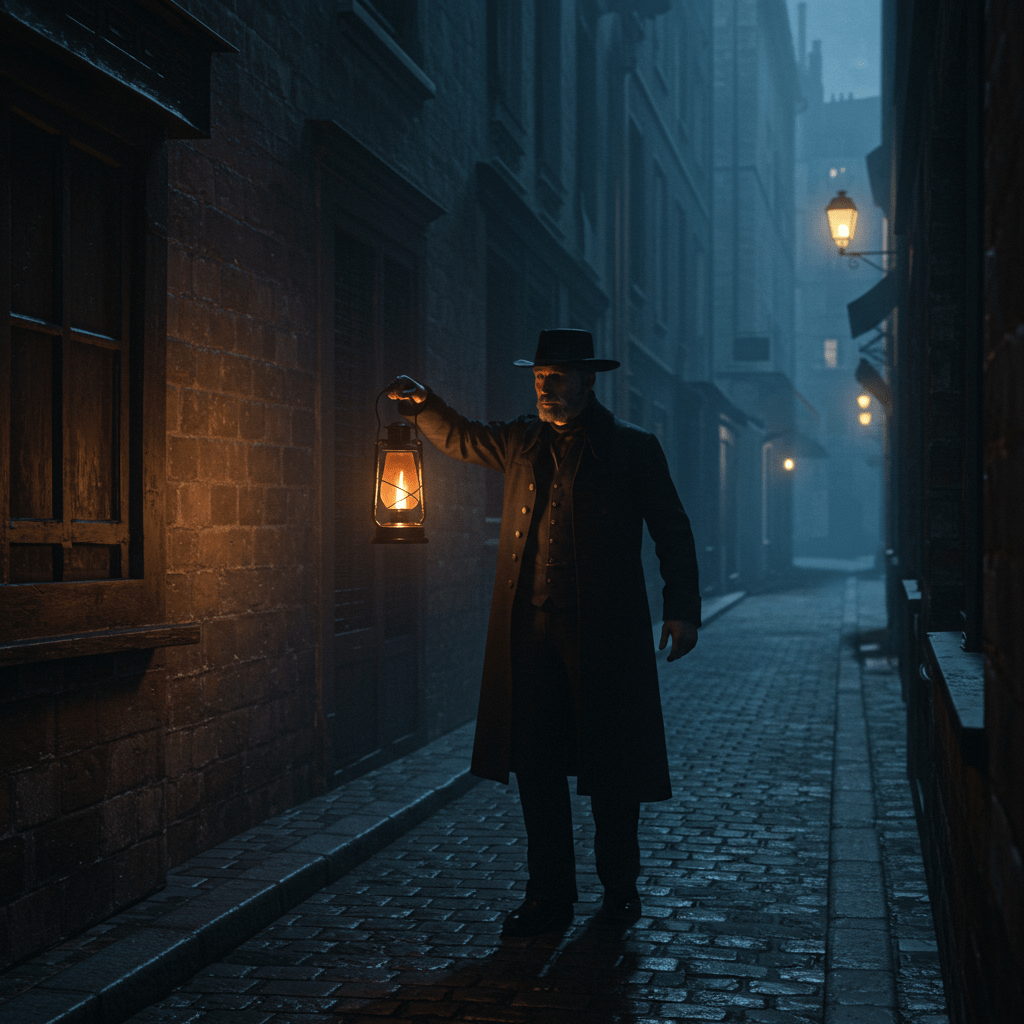

L’arsenal du Guet, bien plus qu’un simple dépôt d’armes, est un véritable sanctuaire de la dissuasion. Chaque membre du Guet est équipé avec soin, selon son rang et les missions qui lui sont confiées. Le sergent Dubois, par exemple, porte une redingote de cuir épaisse, capable de résister aux coups de couteau les plus perfides. À sa ceinture, un sabre d’infanterie, symbole de son autorité, et un pistolet à silex, une arme archaïque mais toujours efficace à courte portée. Ses hommes, quant à eux, sont équipés de mousquetons courts, plus maniables dans les ruelles étroites, et de gourdins en bois dur, parfaits pour maîtriser les individus récalcitrants. Sans oublier la lanterne à huile, indispensable pour éclairer les ténèbres et signaler leur présence.

« Sergent, » interroge le jeune agent Leclerc, dont le visage juvénile trahit son inexpérience, « on dit que la ‘Main Noire’ est armée de pistolets à percussion, plus rapides et plus précis que les nôtres. Qu’en est-il ? » Dubois lui lance un regard sévère. « Les rumeurs vont bon train, Leclerc. Mais ne vous laissez pas intimider. Notre force réside dans notre discipline, notre courage et notre connaissance du terrain. Un bon coup de sabre vaut mieux qu’une douzaine de balles mal ajustées. Et n’oubliez jamais : nous sommes les gardiens de Paris, les remparts contre le chaos. »

Outre les armes conventionnelles, le Guet dispose également d’équipements plus spécifiques, destinés à des missions particulières. Les agents affectés à la surveillance des égouts, par exemple, portent des masques à gaz rudimentaires et des torches à souffre, capables de dissiper les miasmes pestilentiels. Ceux qui patrouillent sur les quais sont équipés de grappins et de cordes, pour secourir les malheureux tombés à l’eau. Et enfin, les agents chargés de réprimer les émeutes populaires disposent de fusils à grenaille et de casques en acier, pour se protéger des projectiles lancés par la foule en colère. Un arsenal complet, reflet de la complexité des défis auxquels le Guet est confronté.

Au Coeur des Halles: Un Labyrinthe de Tentations

La nuit est tombée depuis longtemps lorsque la patrouille de Dubois pénètre dans le quartier des Halles. Le marché, grouillant de vie et de couleurs le jour, se transforme la nuit en un dédale d’ombres et de silences inquiétants. Les étals abandonnés ressemblent à des fantômes, les odeurs de fruits et de légumes pourris se mêlent aux effluves pestilentielles des égouts. Au loin, le bruit d’une rixe éclate, suivi de cris étouffés.

« Allons voir ce qui se passe, » ordonne Dubois, son sabre à la main. La patrouille s’engage dans une ruelle étroite, éclairée par la faible lueur de leurs lanternes. Ils découvrent une scène de violence : deux hommes se battent à coups de couteau, tandis qu’une femme hurle à l’aide. Dubois intervient immédiatement, son sabre sifflant dans l’air. Les deux agresseurs, surpris, tentent de fuir, mais sont rapidement maîtrisés par les agents. « Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? » gronde Dubois, le visage rouge de colère. « Un simple différend commercial qui a mal tourné, sergent, » répond l’un des agresseurs, le visage ensanglanté. « Un différend commercial qui se règle à coups de couteau ? » rétorque Dubois. « Vous allez expliquer tout cela au commissaire. »

Alors qu’ils escortent les deux agresseurs vers le poste de police, la patrouille est interpellée par une jeune femme, vêtue de haillons. « S’il vous plaît, messieurs, aidez-moi ! » implore-t-elle, les yeux remplis de larmes. « On a volé mon sac, avec toutes mes économies. » Dubois, touché par sa détresse, lui demande de décrire les voleurs. La jeune femme leur donne un signalement précis, et Dubois ordonne à ses hommes de se lancer à leur poursuite. La patrouille se sépare, chacun explorant une partie du quartier. Leclerc, animé par un zèle juvénile, s’engage dans une ruelle sombre, attiré par le bruit de pas précipités.

Il aperçoit deux hommes courant à toutes jambes, correspondant parfaitement à la description donnée par la jeune femme. « Halte ! Au nom de la loi ! » crie Leclerc, brandissant son mousqueton. Les deux hommes, pris de panique, tentent de s’échapper, mais Leclerc les rattrape rapidement. Une brève lutte s’ensuit, au cours de laquelle Leclerc est blessé au bras par un coup de couteau. Mais il parvient à maîtriser les deux voleurs et à récupérer le sac de la jeune femme. Fier de sa réussite, il retourne auprès de Dubois, le sac à la main. « Sergent, j’ai arrêté les voleurs ! » annonce-t-il, le visage rayonnant. Dubois lui adresse un sourire approbateur. « Bien joué, Leclerc. Mais n’oubliez jamais : la prudence est la mère de la sûreté. »

L’Ombre de la Main Noire: Le Vice et la Corruption

Alors que la patrouille poursuit sa ronde, Dubois sent une tension palpable dans l’air. Les habitants du quartier, d’habitude bavards et accueillants, se montrent méfiants et silencieux. Un sentiment de peur semble planer sur les Halles. Dubois comprend que quelque chose de grave se prépare. Il décide d’interroger un ancien informateur, un vieil homme édenté qui connaît tous les secrets du quartier. « Dites-moi, Loulou, » demande Dubois, « qu’est-ce qui se passe ici ? Pourquoi tout le monde a si peur ? » Loulou hésite, jette des regards furtifs autour de lui, puis finit par parler à voix basse. « C’est la ‘Main Noire’, sergent. Ils sont partout. Ils rackettent les commerçants, ils agressent les passants, ils contrôlent le marché noir. Personne n’ose leur tenir tête. »

Dubois fronce les sourcils. Il a déjà entendu parler de cette bande de malfrats, mais il ignorait qu’ils étaient si puissants. « Qui est à leur tête ? » demande-t-il. Loulou hésite à nouveau, puis murmure : « On dit que c’est un certain ‘Le Borgne’, un ancien soldat, un homme cruel et sans pitié. » Dubois serre les poings. Il sait qu’il doit agir vite pour mettre fin aux agissements de la ‘Main Noire’. Il ordonne à sa patrouille de redoubler de vigilance et de surveiller de près les endroits les plus fréquentés par les malfrats. Il décide également de contacter le commissaire de police, pour lui faire part de ses inquiétudes et lui demander des renforts. Mais il sait qu’il ne peut pas attendre l’arrivée des renforts. Il doit agir immédiatement, avant que la ‘Main Noire’ ne commette un crime encore plus grave.

Alors que la nuit avance, la patrouille découvre un indice troublant : un cadavre gisant dans une ruelle sombre, le corps criblé de coups de couteau. La victime est un commerçant du quartier, connu pour son honnêteté et sa générosité. Dubois comprend que la ‘Main Noire’ a franchi un nouveau cap dans la violence. Il est désormais clair que la bande est prête à tout pour imposer sa loi. Dubois rassemble ses hommes et leur adresse un discours enflammé. « Mes amis, » dit-il, « nous sommes confrontés à une menace sérieuse. La ‘Main Noire’ terrorise notre ville, elle assassine nos concitoyens. Nous ne pouvons pas laisser cela impuni. Nous allons les traquer, les débusquer de leurs repaires, et les livrer à la justice. Je sais que c’est une mission dangereuse, mais je sais aussi que vous êtes des hommes courageux et déterminés. Ensemble, nous allons vaincre la ‘Main Noire’ et rendre Paris à ses habitants. »

Le Dénouement: L’Aube d’un Nouveau Jour (Peut-Être)

La traque de la ‘Main Noire’ dure toute la nuit. La patrouille, guidée par les indications de Loulou, explore les bas-fonds de Paris, les bouges mal famés, les repaires de voleurs et d’assassins. Ils affrontent des individus dangereux, armés et sans scrupules. Mais grâce à leur courage et à leur détermination, ils parviennent à arrêter plusieurs membres de la bande et à récupérer une partie du butin volé. Au petit matin, alors que le soleil commence à poindre à l’horizon, la patrouille localise le repaire principal de la ‘Main Noire’, un ancien entrepôt désaffecté situé dans le quartier du Marais. Dubois ordonne à ses hommes d’encercler le bâtiment et de se préparer à l’assaut. Il sait que le combat sera difficile, mais il est déterminé à mettre fin aux agissements de la bande une fois pour toutes.

L’assaut est violent et sanglant. Les membres de la ‘Main Noire’, surpris dans leur sommeil, opposent une résistance acharnée. Mais la patrouille, soutenue par des renforts arrivés en catastrophe, finit par prendre le dessus. Plusieurs malfrats sont tués, d’autres sont blessés et capturés. ‘Le Borgne’, le chef de la bande, est arrêté après une brève lutte. La ‘Main Noire’ est démantelée, et la paix revient enfin dans le quartier des Halles. Dubois, épuisé mais satisfait, contemple le spectacle de la ville qui s’éveille. Il sait que son travail est loin d’être terminé, mais il est fier d’avoir accompli son devoir. Il a contribué à rendre Paris un peu plus sûr, un peu plus juste. Et tandis que le soleil inonde les rues de lumière, il se dit que, peut-être, un nouveau jour se lève sur la ville lumière.