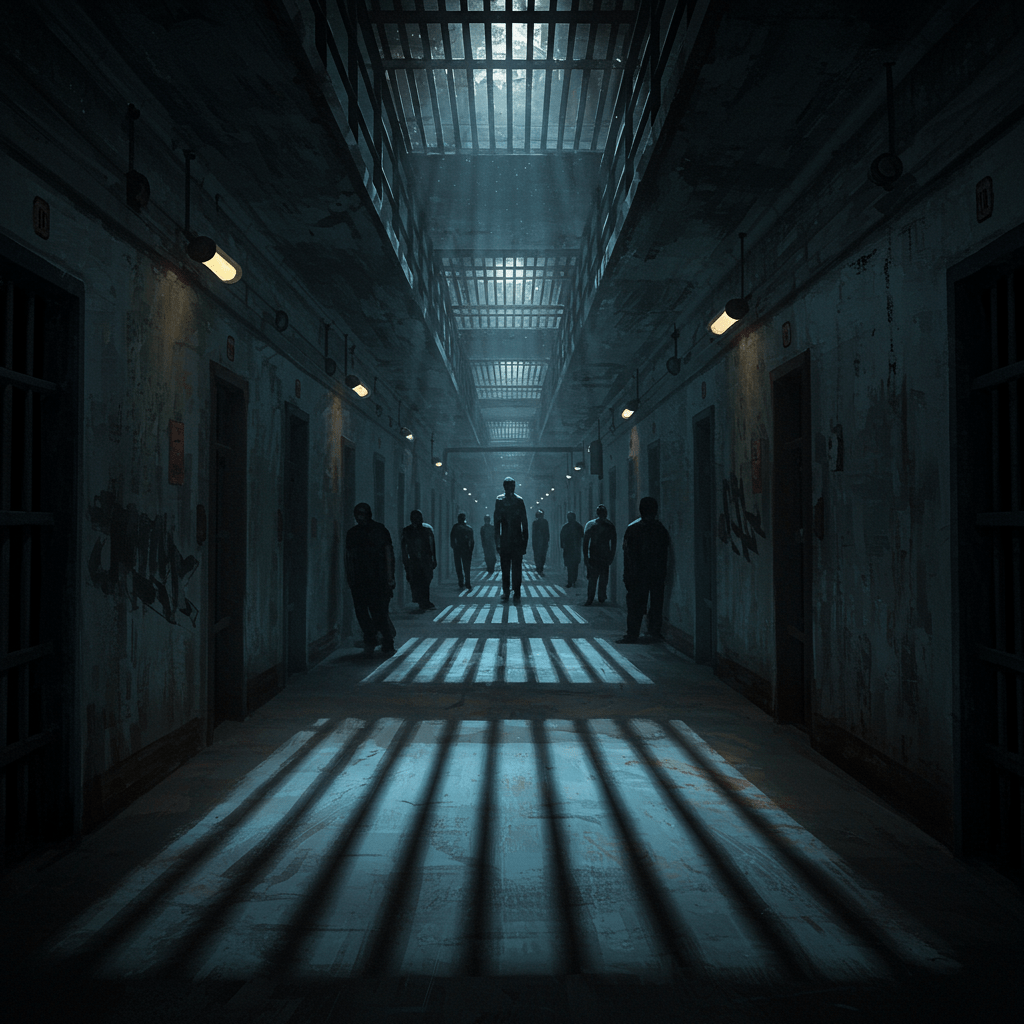

L’année est 1848. Paris, la ville lumière, resplendit d’une révolution fraîchement achevée, mais dans l’ombre des barricades et des cris de liberté, une autre bataille fait rage : celle contre la maladie mentale. Dans les murs de pierre de Bicêtre, et de nombreuses autres prisons françaises, des hommes et des femmes, victimes de maux invisibles et incompris, sont enfermés, leurs esprits tourmentés par des démons que personne ne sait soigner. Leur destin se confond avec celui des pierres froides et des barreaux rouillés, leur voix se perd dans le silence assourdissant des couloirs.

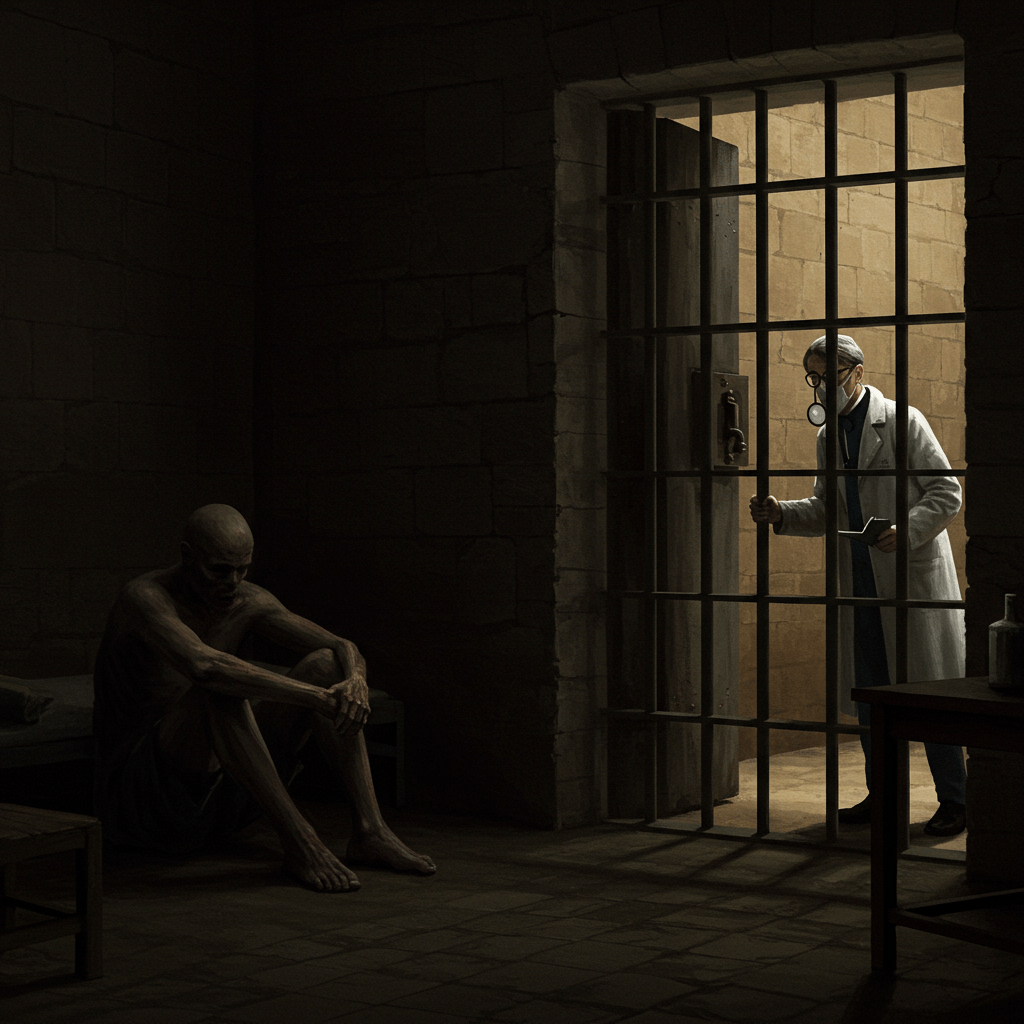

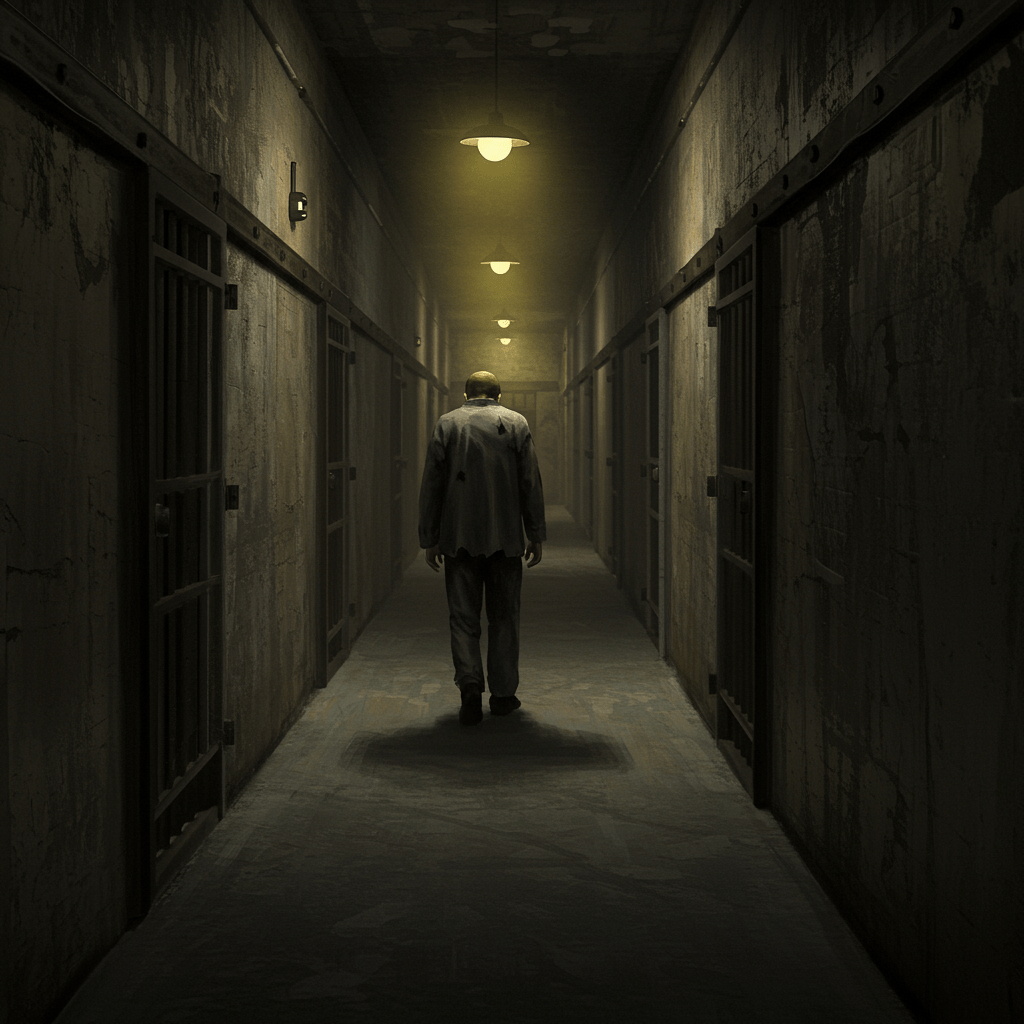

Le docteur Jean-Baptiste, un homme au regard perçant et à la barbe poivre et sel, sillonne les couloirs sombres de Bicêtre, son carnet de notes à la main. Il observe, scrute, tente de déchiffrer les mystères de ces âmes brisées. Chaque pas dans l’immense enceinte est un voyage dans l’abîme de la souffrance humaine, un voyage au cœur de l’ombre qui plane sur la cellule.

Les Murs de la Folie

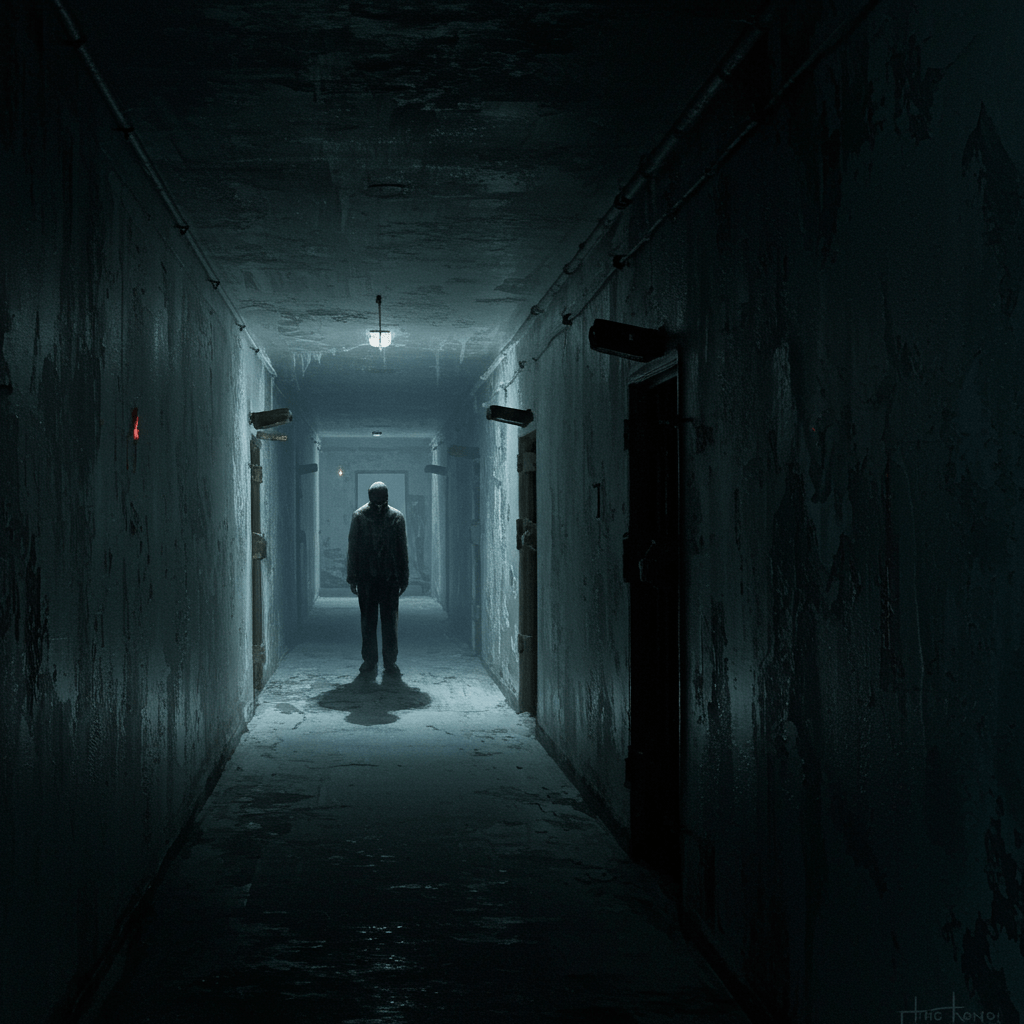

Bicêtre, à l’époque, n’est pas simplement une prison. C’est un vaste entrepôt de la folie, un lieu où se côtoient les criminels et les aliénés, les malades et les désespérés. Des hommes et des femmes, victimes de la pauvreté, du stress, de traumatismes ou de maladies mentales non diagnostiquées, errent dans ces couloirs labyrinthiques, leurs regards perdus dans le vide. La promiscuité engendre la violence, l’ignorance la souffrance. Les traitements sont rudimentaires, voire cruels : sangsues, saignées, isolement total dans des cellules obscures. Les cris des malades, les lamentations, résonnent nuit et jour, un chœur funèbre qui accompagne les pas lourds du docteur Jean-Baptiste.

Les Visages de la Désolation

Parmi les nombreux cas que le docteur Jean-Baptiste observe, il y a celle de Marie, une jeune femme dont la beauté a été effacée par la souffrance. Accusée de parricide, elle a été enfermée à Bicêtre, sa raison vacillant sous le poids de l’accusation et de l’isolement. Son regard, autrefois vif et pétillant, est devenu vide, perdu dans les profondeurs d’un abîme mental. Puis il y a Jean, un ancien soldat, dont l’esprit a été brisé par les horreurs de la guerre. Ses souvenirs, fragments d’un passé traumatisant, le hantent jour et nuit, le transformant en un spectre errant dans les couloirs de la prison. Chaque visage raconte une histoire de désespoir, une tragédie silencieuse, une bataille invisible contre la maladie mentale.

L’Incompréhension et l’Indifférence

Le docteur Jean-Baptiste, malgré son dévouement, est confronté à l’incompréhension et à l’indifférence générale. La maladie mentale est perçue comme une malédiction, une faiblesse, voire un signe de perversité. Les autorités pénitentiaires, plus préoccupées par le maintien de l’ordre que par le bien-être des détenus, se montrent souvent insensibles aux souffrances des malades. Les ressources sont limitées, les traitements archaïques, et l’espoir semble s’éloigner à chaque jour qui passe. Le docteur Jean-Baptiste se bat seul contre les moulins à vent de l’ignorance et de l’indifférence, conscient de la profonde injustice qui règne dans ces murs.

Une Semence d’Espoir

Cependant, malgré l’obscurité qui entoure la situation, une semence d’espoir commence à germer. Le docteur Jean-Baptiste, grâce à son observation minutieuse et à sa compassion, commence à comprendre les mécanismes de la maladie mentale. Il note avec précision les symptômes, les comportements, les facteurs déclenchants. Ses observations, bien que limitées par les moyens de l’époque, constituent les prémices d’une approche plus humaine et plus scientifique de la maladie mentale. Il commence à introduire de nouvelles méthodes de soin, plus douces et plus respectueuses des patients, semant ainsi les premières graines d’une révolution dans le traitement de la folie.

Le crépuscule descend sur Bicêtre, projetant de longues ombres sur les murs de pierre. L’ombre de la cellule, symbole de la souffrance et de l’incompréhension, persiste. Mais dans le cœur du docteur Jean-Baptiste, et dans les quelques améliorations qu’il a su instaurer, une lueur d’espoir brille, promettant un avenir où la folie ne sera plus uniquement perçue comme une ombre, mais comme une maladie à traiter avec compassion et expertise.