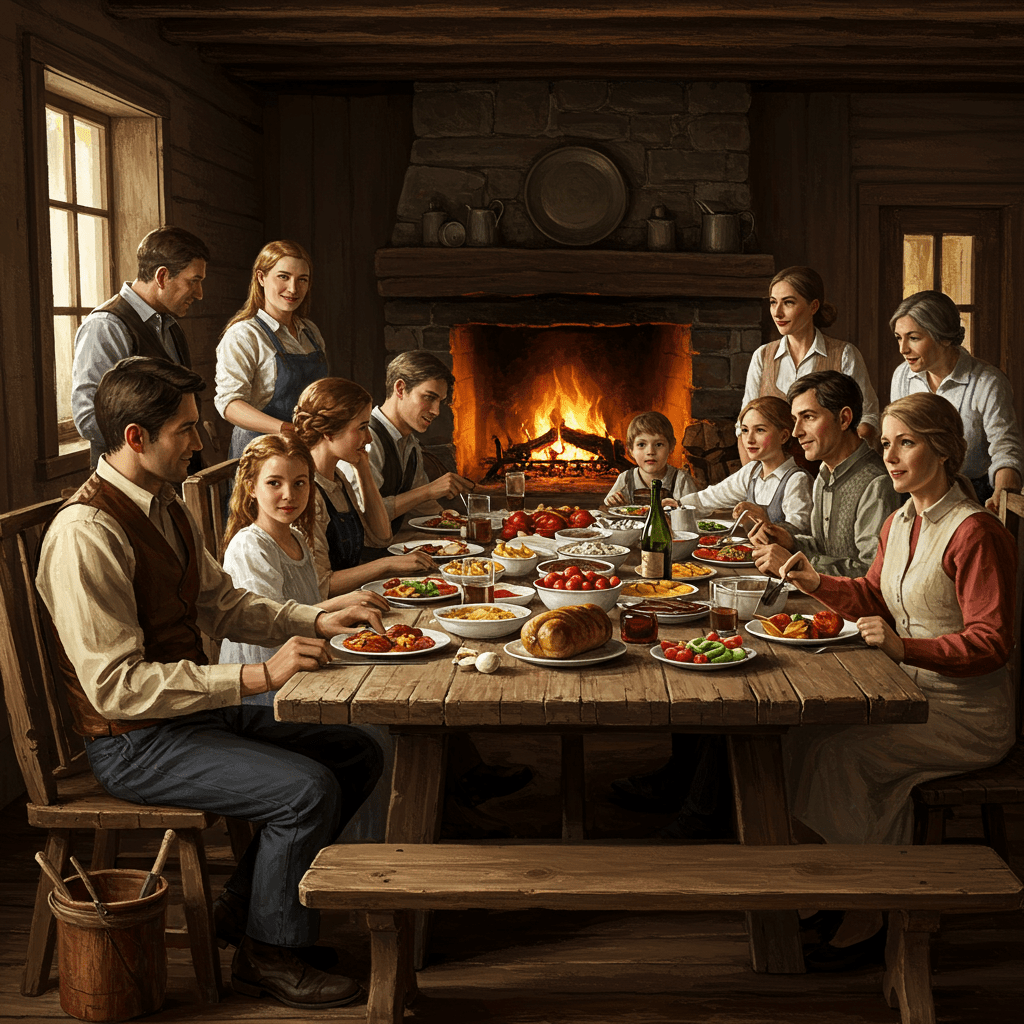

Le vent glacial de novembre balayait les pavés parisiens, cinglant les visages hâves des passants. Dans une demeure cossue du Marais, pourtant, une chaleur réconfortante régnait. Autour d’une table chargée de mets délicats, des personnalités influentes se réunissaient, non pour une simple dégustation, mais pour un colloque secret. Le sujet ? Le pouvoir insoupçonné de la gastronomie sur la santé, un domaine jusque-là largement ignoré, mais dont l’importance commençait à poindre à l’aube de ce nouveau siècle.

Des médecins, des chefs cuisiniers renommés, des érudits et même quelques alchimistes, tous réunis par une même conviction : la nourriture n’était pas qu’une simple source d’énergie, mais un véritable remède, un allié puissant dans la lutte contre la maladie. On parlait des vertus du bouillon de poulet pour soigner les fièvres, des propriétés dépuratives des asperges, de la force revitalisante des fruits frais… Des siècles de traditions culinaires, jusque-là considérées comme des simples coutumes, étaient soudain replacées sous un jour nouveau, examinées sous l’angle de la science naissante.

Les Anciens Savaient

L’érudition de Maître Dubois, un vieil apothicaire à la barbe aussi blanche que la neige, captivait l’assistance. Il évoqua les manuscrits anciens, les traités oubliés des médecins grecs et romains, où l’alimentation était présentée non comme un simple plaisir, mais comme un élément essentiel de l’hygiène corporelle. Hippocrate, Galien, leurs noms résonnaient dans la pièce, évoquant des siècles de sagesse perdue, des connaissances enfouies sous le poids des superstitions et des pratiques obscures. Maître Dubois déroula des parchemins jaunis, les lettres gothiques racontant des recettes aussi complexes que des potions magiques, où chaque ingrédient avait sa place, son rôle précis dans l’équilibre du corps.

Il décrivit avec passion les régimes alimentaires spécifiques recommandés pour chaque maladie, la façon dont les aliments pouvaient stimuler le corps ou, à l’inverse, l’affaiblir. Les légumes, les fruits, les céréales, les viandes, tous participaient d’une symphonie complexe où l’harmonie des saveurs était aussi importante que l’équilibre des nutriments. Ce n’était pas simplement une question de chimie, mais aussi d’art, d’une alchimie subtile entre le corps et l’esprit, entre la nature et l’homme.

Le Chef et le Médecin

Le Chef Armand, un homme jovial et corpulent, connu pour ses plats opulents qui faisaient la fierté des tables parisiennes les plus distinguées, prit alors la parole. Il ne s’agissait pas, souligna-t-il, de priver le corps de plaisir, mais de le nourrir intelligemment, de le choyer avec des mets raffinés, préparés avec soin et amour. Il présenta des exemples concrets, montrant comment les épices pouvaient stimuler la digestion, comment la cuisson pouvait préserver ou sublimer les vertus thérapeutiques des ingrédients.

Son discours fut illustré par une démonstration culinaire improvisée. Des préparations savantes, où les herbes aromatiques dansaient avec les légumes frais, où la viande fondait sur la langue en révélant des saveurs inattendues. Chaque geste du Chef était précis, maîtrisé, une véritable performance artistique au service de la santé. Il insista sur l’importance de la présentation, sur le rôle du visuel dans l’appétit, et par conséquent, dans la réceptivité du corps aux bienfaits des aliments.

L’Alchimie des Saveurs

Un silence respectueux accueillit l’intervention du mystérieux Monsieur Moreau, un alchimiste réputé pour ses connaissances ésotériques. Il parla d’une approche plus subtile, plus métaphysique de la gastronomie, liant les saveurs aux humeurs, aux énergies du corps. Il décrivit la cuisine comme une forme d’alchimie, où la transformation des ingrédients n’était pas seulement chimique, mais aussi spirituelle, capable d’influencer l’équilibre énergétique de l’individu.

Il évoqua des concepts ancestraux, des correspondances secrètes entre les saveurs et les organes, les plantes et les astres. Son discours, teinté de mysticisme, ne laissait pas les autres indifférents. Même les esprits les plus cartésiens se laissèrent séduire par la poésie de ses explications, par la vision holistique qu’il proposait, où la gastronomie devenait un art sacré, un moyen de rétablir l’harmonie entre le corps et l’âme.

La Révolution Gastronomique

La discussion s’anima, les idées fusèrent, les opinions s’entrechoquèrent. On discuta de la nécessité de réformer les habitudes alimentaires, de promouvoir une cuisine plus saine, plus consciente, respectueuse des traditions et des vertus des ingrédients. L’idée d’une véritable révolution gastronomique, basée sur le principe du « bien manger pour bien vivre », commençait à prendre forme.

À la tombée de la nuit, alors que le vent glacial continuait à siffler dehors, les participants quittèrent la demeure, le cœur rempli d’espoir et d’une nouvelle conviction. Le pouvoir curatif des saveurs n’était plus un secret, mais une promesse, une promesse d’un avenir où la gastronomie, loin d’être un simple plaisir, serait reconnue comme un pilier fondamental de la santé et du bien-être.