Mes chers lecteurs, imaginez, si vous le voulez bien, la clarté blafarde d’une aube parisienne, à peine troublée par les lanternes mourantes qui luttent encore contre l’obscurité persistante des ruelles. Le pavé, glissant de la rosée nocturne, reflète faiblement la silhouette imposante du Guet Royal. Non pas un simple soldat, non, mais l’œil et l’oreille du pouvoir, le gardien silencieux des mystères de la capitale, et, croyez-le ou non, une figure omniprésente – quoique souvent invisible – au cœur même de la création artistique parisienne. Car derrière chaque coup de pinceau, chaque ciseau frappant le marbre, se cachait l’ombre discrète de cet observateur, témoin muet des passions, des intrigues, et des génies qui façonnaient l’âme de notre belle ville.

Ce n’est pas une histoire de batailles rangées ni de conspirations grandioses que je vais vous conter aujourd’hui. Non, c’est une histoire plus subtile, plus insidieuse, une histoire de regards croisés, d’influences secrètes, et de la manière dont le pouvoir, même lorsqu’il se veut discret, imprègne chaque aspect de notre existence, jusqu’à l’art lui-même. Accompagnez-moi donc dans ce voyage à travers le Paris du XIXe siècle, où le Guet Royal, cet humble serviteur de l’ordre, se révèle être un acteur inattendu du théâtre artistique.

L’Ombre du Guet sur les Ateliers

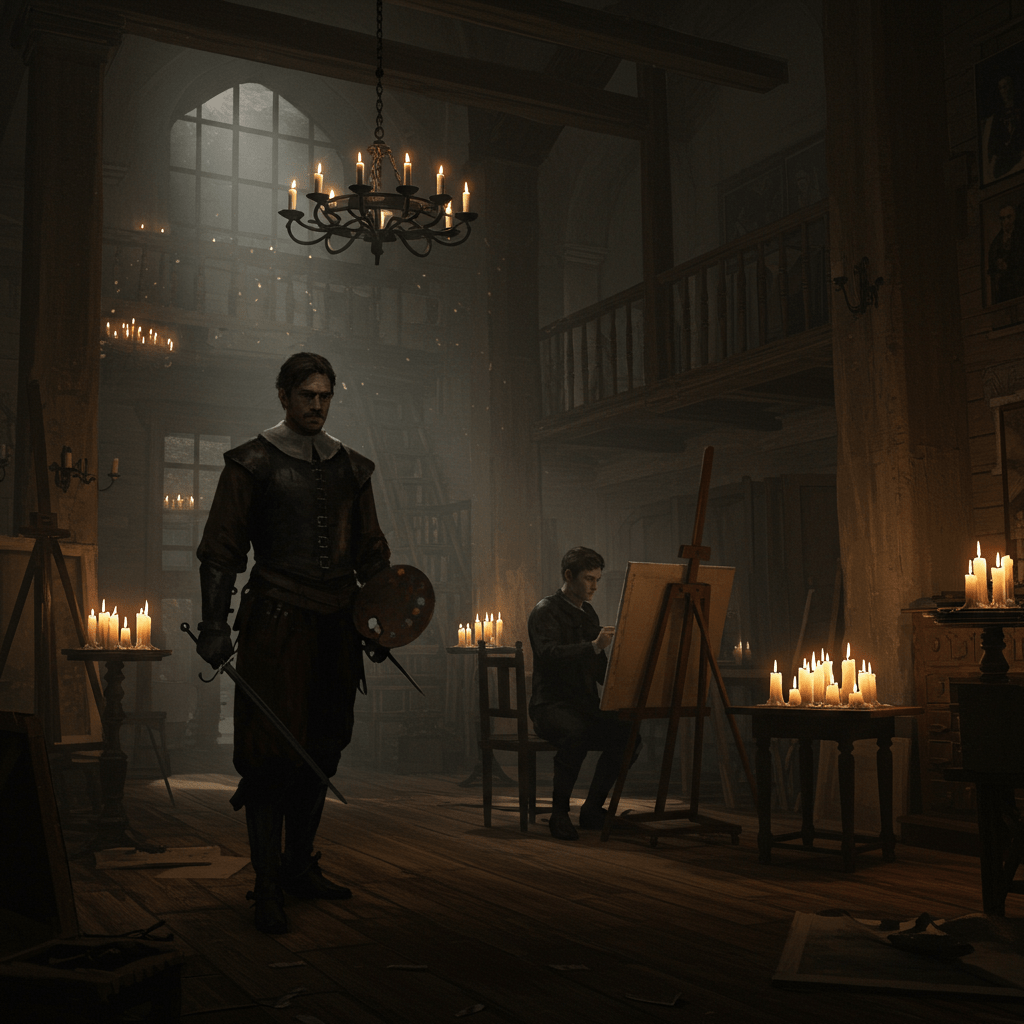

Il faut comprendre, mes amis, que l’atelier d’artiste, aussi bohème et insouciant qu’il puisse paraître de l’extérieur, était un lieu de travail, et donc soumis aux règles – implicites ou explicites – de la société. Le Guet Royal, avec ses patrouilles incessantes, était bien plus qu’une simple force de police. Il était le symbole de l’autorité, un rappel constant que la liberté créative avait ses limites. Imaginez un jeune peintre, vibrant d’enthousiasme révolutionnaire, esquissant une Marianne audacieuse sur sa toile. Soudain, le bruit des bottes résonne dans la rue. La porte s’ouvre, et un sergent du Guet, l’œil froid et inquisiteur, scrute la pièce. Le pinceau du peintre hésite, son inspiration se glace. L’art, mes chers lecteurs, est un acte de liberté, mais cette liberté est toujours relative.

Je me souviens d’une anecdote, rapportée par un ami critique d’art, concernant un sculpteur prometteur, un certain Auguste (je tairai son nom de famille pour éviter tout embarras posthume). Auguste travaillait sur un buste monumental de la République, une œuvre ambitieuse qui devait orner la place de l’Hôtel de Ville. Or, Auguste, dans son ardeur républicaine, avait osé donner à sa République des traits un peu trop… populaires, disons. Un nez légèrement trop fort, une mâchoire trop carrée, un regard trop direct. Un soir, une patrouille du Guet fit irruption dans son atelier, prétextant une simple vérification d’identité. Le sergent, après avoir jeté un coup d’œil au buste, laissa échapper un commentaire laconique : “Mademoiselle la République semble avoir pris un coup de soleil. Peut-être faudrait-il adoucir ses traits, la rendre un peu plus… présentable.” Auguste comprit le message. Le lendemain, la République avait miraculeusement perdu quelques kilos et acquis une expression plus conforme aux goûts des autorités. Voyez-vous, mes amis, l’influence subtile, mais omniprésente, du Guet Royal.

Le Guet, Mécène Inattendu ?

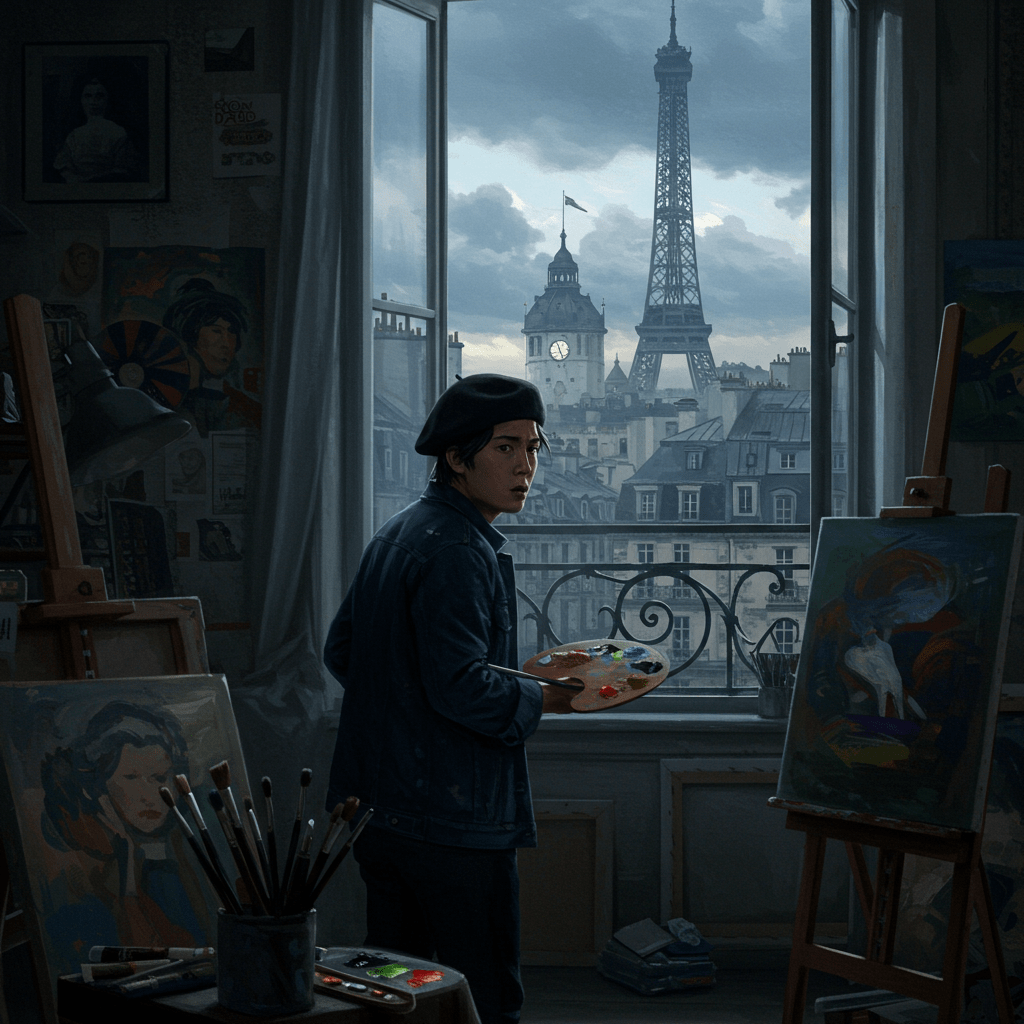

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Le Guet Royal n’était pas seulement un censeur potentiel, il pouvait aussi, paradoxalement, se transformer en une sorte de mécène involontaire. Comment, me demanderez-vous? Eh bien, par le biais des commandes officielles. L’État, soucieux de son image, commandait régulièrement des œuvres d’art destinées à célébrer ses réalisations, à glorifier ses héros, à édifier le peuple. Et qui, selon vous, était chargé de surveiller l’exécution de ces commandes, de s’assurer que les artistes respectaient les directives et les délais? Le Guet Royal, bien sûr! Ses agents étaient présents sur les chantiers, dans les ateliers, veillant à ce que la commande soit exécutée dans les règles de l’art… et de la politique.

Je me rappelle une conversation animée avec un peintre d’histoire, un certain Monsieur Dubois, qui avait reçu la commande d’un tableau représentant une scène héroïque de la guerre de Crimée. Monsieur Dubois, patriote convaincu, avait peint une scène grandiose, pleine de panache et de bravoure. Mais, au moment de la présentation de l’œuvre aux autorités, un problème surgit. Le sergent du Guet, chargé de surveiller l’exécution du tableau, fit remarquer que le nombre de soldats représentés était légèrement… inférieur à la réalité. “Monsieur Dubois,” dit-il avec un sourire contraint, “l’État a engagé un certain nombre d’hommes dans cette campagne. Il serait bon de le refléter dans votre œuvre.” Monsieur Dubois, comprenant l’allusion, dut rajouter quelques dizaines de figures à son tableau, transformant une scène réaliste en une représentation idéalisée. Ainsi, le Guet Royal, par son intervention discrète, contribuait à la production d’un art officiel, un art destiné à glorifier le pouvoir et à manipuler l’opinion publique.

Entre Collaboration et Résistance : Les Jeux Dangereux

La relation entre les artistes et le Guet Royal n’était pas toujours aussi simple. Certains artistes choisissaient de collaborer ouvertement avec le pouvoir, acceptant les commandes officielles et adaptant leur art aux goûts de l’époque. D’autres, au contraire, refusaient toute compromission, préférant la pauvreté à la soumission. Mais la plupart se situaient quelque part entre ces deux extrêmes, jouant un jeu dangereux d’équilibriste, tentant de préserver leur liberté créative tout en évitant les foudres de l’autorité.

Je me souviens d’une affaire qui fit grand bruit à l’époque, l’affaire du “Salon des Refusés”. En 1863, l’Académie des Beaux-Arts rejeta un nombre considérable d’œuvres, provoquant un tollé général parmi les artistes. Napoléon III, sentant le mécontentement monter, décida d’organiser un “Salon des Refusés”, où les œuvres rejetées seraient exposées au public. Le Guet Royal fut chargé de surveiller l’exposition, de s’assurer qu’aucune œuvre ne troublait l’ordre public. Mais, dans le même temps, certains agents du Guet, sensibles à l’effervescence artistique de l’époque, fermèrent les yeux sur certaines œuvres audacieuses, voire provocatrices. Ils comprenaient que l’art, même lorsqu’il dérange, est une expression de la liberté, et qu’il est dangereux de vouloir le museler complètement. Cette ambivalence du Guet Royal, cette hésitation entre la répression et la tolérance, témoigne de la complexité des rapports entre le pouvoir et l’art.

Le Regard du Guet : Un Miroir Déformant ?

Alors, mes chers lecteurs, quelle conclusion pouvons-nous tirer de cette exploration des liens entre le Guet Royal et l’art parisien ? Le Guet était-il un simple instrument de répression, un censeur implacable qui étouffait la créativité des artistes ? Ou bien était-il, d’une certaine manière, un catalyseur, une force qui, par sa présence même, poussait les artistes à se dépasser, à explorer de nouvelles voies, à inventer de nouvelles formes d’expression ? La vérité, comme toujours, se situe quelque part entre ces deux extrêmes. Le regard du Guet, comme un miroir déformant, reflétait les contradictions de la société, les tensions entre le pouvoir et la liberté, les aspirations du peuple et les ambitions de l’État. Ce regard, même lorsqu’il se voulait neutre et objectif, influençait inévitablement la création artistique, la façonnant, la modifiant, la transformant.

Et c’est là, mes amis, tout le paradoxe de l’art. Il est à la fois une expression de la liberté individuelle et un produit de la société dans laquelle il est créé. Il est à la fois un reflet de la réalité et une construction idéologique. Et le Guet Royal, cet humble serviteur de l’ordre, se révèle être, en fin de compte, un témoin privilégié de cette dialectique complexe et fascinante.

L’Écho Silencieux du Pavé

Ainsi, la prochaine fois que vous admirerez une œuvre d’art parisienne du XIXe siècle, souvenez-vous du Guet Royal. Souvenez-vous de ses patrouilles nocturnes, de ses regards inquisiteurs, de son influence subtile mais omniprésente. Car, même si son nom n’est jamais mentionné dans les critiques d’art, son ombre plane sur chaque toile, chaque sculpture, chaque poème. Et dans le silence du pavé parisien, on peut encore entendre, si l’on tend l’oreille, l’écho discret de ses pas, un rappel constant que l’art, même lorsqu’il se veut éternel, est toujours le produit de son temps.

Alors, fermons le rideau sur cette scène de la vie parisienne. Que le souvenir de ces artistes, luttant pour leur liberté dans l’ombre du Guet, continue de nous inspirer et de nous rappeler que la création artistique est un acte de résistance, un acte de foi dans la beauté et la vérité, un acte d’amour pour l’humanité.