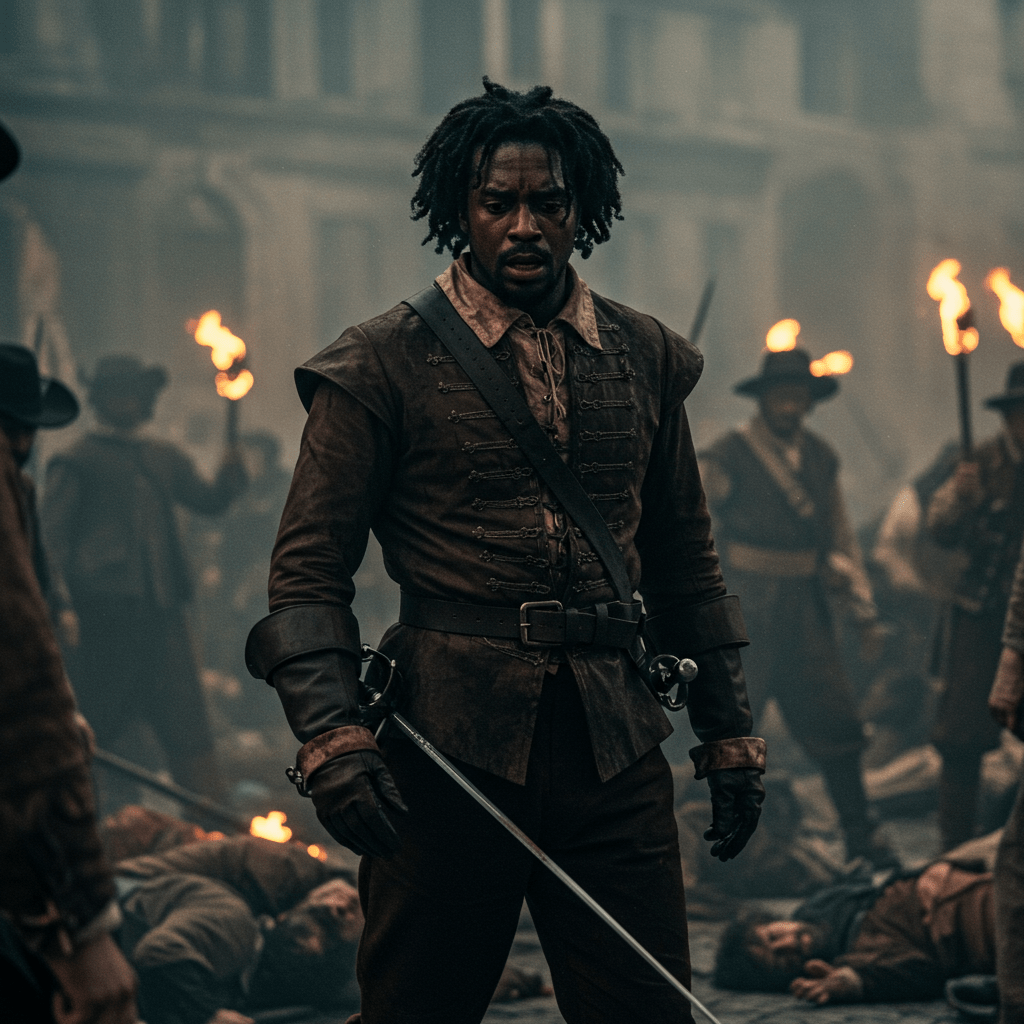

Paris, 24 août 1572. L’air est lourd, chargé de la tension électrique qui précède l’orage. Les rires et les chants des festivités nuptiales de Marguerite de Valois et Henri de Navarre, censés sceller une paix fragile entre catholiques et huguenots, résonnent encore dans les ruelles étroites. Mais sous le vernis de la célébration, la haine couve, alimentée par des années de guerres de religion et les manigances obscures de la cour. Dans les ombres, des hommes se préparent, leurs visages dissimulés sous des capes et des chapeaux à larges bords, leurs cœurs consumés par le fanatisme. Parmi eux, une figure se distingue, non pas par sa foi, mais par son uniforme : un mousquetaire, mais pas n’importe lequel. Un de ceux qu’on appelle, avec un murmure teinté de crainte et de fascination, les Mousquetaires Noirs.

La cloche de Saint-Germain-l’Auxerrois, sinistre présage, va bientôt sonner le glas de l’espoir. Cette nuit, Paris deviendra un théâtre d’horreur, un bain de sang où la distinction entre témoin et bourreau se dissoudra dans le chaos. Et les Mousquetaires Noirs, ces fidèles serviteurs du roi Charles IX, seront-ils les anges vengeurs de Dieu, ou les instruments dociles d’une machination diabolique ? C’est l’histoire de cette nuit terrible, et le rôle trouble de ces hommes d’armes, que je vais vous conter, mes chers lecteurs.

L’Ombre de l’Amiral

L’amiral Gaspard de Coligny, chef de file des huguenots, était la cible désignée. Sa présence à Paris, pour le mariage royal, irritait au plus haut point le duc de Guise, chef de la Ligue catholique, et la reine mère, Catherine de Médicis, qui voyait en lui une menace à son pouvoir. Déjà, un attentat manqué contre l’amiral avait échauffé les esprits. La rumeur courait que les Mousquetaires Noirs, la garde rapprochée du roi, étaient chargés de sa protection. Mais la vérité, comme toujours, était bien plus complexe.

J’ai rencontré, il y a quelques années, un vieil homme du nom de Jean-Baptiste, qui prétendait avoir servi, jadis, parmi ces fameux Mousquetaires Noirs. Il me raconta, avec une voix rauque et un regard hanté, une histoire qui glaçait le sang. “Nous étions une centaine, monsieur,” me dit-il, “choisis pour notre loyauté absolue au roi. Mais cette loyauté était mise à rude épreuve. On nous ordonnait parfois des choses… des choses qui allaient à l’encontre de notre conscience. Mais qui étions-nous pour désobéir au roi, oint par Dieu ?”

Selon Jean-Baptiste, certains Mousquetaires Noirs étaient infiltrés parmi les huguenots, feignant l’amitié et la camaraderie pour mieux les espionner et les dénoncer. D’autres, plus proches de la reine mère, étaient manipulés par ses conseillers, qui leur distillaient un poison subtil de haine et de peur. L’amiral de Coligny était-il conscient du danger qui le guettait ? Avait-il percé à jour le double jeu de certains de ces hommes en noir ? L’histoire ne le dit pas. Mais ce qui est certain, c’est que sa mort, cette nuit-là, allait déclencher l’irréparable.

Le Signal de la Cloche

La nuit était tombée sur Paris, enveloppant la ville d’un voile d’obscurité propice aux complots et aux exactions. Les rues étaient encore animées par les festivités, mais une tension palpable flottait dans l’air. Soudain, la cloche de Saint-Germain-l’Auxerrois se mit à sonner, d’abord timidement, puis avec une force implacable, comme un appel à la mort. C’était le signal convenu. Le massacre pouvait commencer.

Jean-Baptiste me raconta comment, à cet instant précis, le chaos s’était emparé de Paris. “On nous avait donné des ordres,” me dit-il, les yeux embués par le souvenir. “Des ordres précis et impitoyables. ‘Tuez-les tous,’ nous avait-on dit. ‘Ne faites pas de quartier. Dieu reconnaîtra les siens.’” Il baissa la tête, visiblement honteux. “J’ai vu des choses… des choses que je ne pourrai jamais oublier. Des hommes, des femmes, des enfants… tous massacrés sans pitié.”

Les Mousquetaires Noirs, pris entre deux feux, furent divisés. Certains, aveuglés par le fanatisme, se jetèrent avec fureur dans la mêlée, massacrant sans discernement tous ceux qu’ils soupçonnaient d’être huguenots. D’autres, horrifiés par la sauvagerie de la scène, tentèrent de protéger les innocents, cachant des familles entières dans les caves et les greniers, bravant les ordres de leurs supérieurs et risquant leur propre vie.

“J’ai vu un de mes camarades,” me confia Jean-Baptiste, “un homme que je connaissais depuis des années, abattre froidement un enfant devant sa mère. J’ai voulu l’arrêter, mais il m’a menacé de son épée. ‘C’est la volonté de Dieu,’ m’a-t-il dit. J’ai détourné le regard, monsieur. J’ai eu honte. J’ai eu peur.”

Les Rues Rouges de Sang

Les rues de Paris se transformèrent en torrents de sang. Les corps jonchaient le sol, démembrés, mutilés, méconnaissables. Les cris de douleur et de terreur résonnaient dans la nuit, couvrant le son des cloches. Les maisons étaient pillées, les églises profanées. La folie meurtrière s’était emparée de la ville, et personne ne semblait pouvoir l’arrêter.

Les Mousquetaires Noirs, pris dans le tourbillon de la violence, furent à la fois acteurs et spectateurs de cette tragédie. Certains, comme Jean-Baptiste, tentèrent de se racheter en sauvant des vies, en offrant un refuge aux persécutés. D’autres, en revanche, se laissèrent emporter par la haine, devenant les instruments de la vengeance et du fanatisme.

On raconte l’histoire d’un certain Capitaine Dubois, un Mousquetaire Noir réputé pour sa bravoure et sa loyauté. Ce soir-là, il aurait sauvé la vie d’une jeune huguenote, Marguerite de Rohan, en la cachant dans sa propre demeure et en la faisant passer pour sa servante. Il aurait ainsi bravé les ordres du roi et risqué son propre honneur pour protéger une innocente. Mais d’autres histoires, bien plus sombres, circulaient également à son sujet.

Le duc de Guise, galvanisé par le succès du massacre, lança ses hommes à la poursuite des chefs huguenots. L’amiral de Coligny fut assassiné dans son lit, son corps jeté par la fenêtre et livré à la foule en furie. Henri de Navarre, futur Henri IV, et le prince de Condé, furent épargnés, mais contraints d’abjurer leur foi protestante pour sauver leur vie.

Le Silence des Justes

Le massacre de la Saint-Barthélemy dura plusieurs jours, s’étendant à d’autres villes de France. Des milliers de huguenots furent massacrés, victimes de la haine et de la folie religieuse. La France fut plongée dans une nouvelle guerre civile, encore plus sanglante que les précédentes.

Le rôle des Mousquetaires Noirs dans cette tragédie reste encore aujourd’hui un sujet de controverse. Ont-ils été les témoins impuissants d’un crime d’État, ou les complices zélés d’une machination diabolique ? La vérité, comme souvent, se situe quelque part entre les deux. Certains ont agi par conviction, d’autres par obéissance, d’autres encore par peur. Mais tous, d’une manière ou d’une autre, ont été marqués à jamais par cette nuit d’horreur.

Jean-Baptiste, le vieil homme qui m’avait raconté son histoire, mourut quelques années plus tard, rongé par le remords et la culpabilité. Il avait gardé le silence pendant des décennies, incapable de partager le fardeau de ses souvenirs. Mais avant de mourir, il m’avait confié un secret : il avait aidé à cacher un manuscrit précieux, contenant des témoignages inédits sur le massacre de la Saint-Barthélemy. Un manuscrit qui, peut-être, un jour, révélera toute la vérité sur le rôle trouble des Mousquetaires Noirs.

Et ainsi, mes chers lecteurs, s’achève mon récit de cette nuit funeste. Une nuit où la religion, au lieu d’unir les hommes, les a divisés et poussés à commettre les pires atrocités. Une nuit où les Mousquetaires Noirs, ces serviteurs du roi, se sont retrouvés face à un dilemme moral déchirant, pris entre leur devoir et leur conscience. Une nuit dont les échos résonnent encore aujourd’hui, nous rappelant les dangers du fanatisme et de l’intolérance.