Les murs de pierre, épais et froids, respiraient un silence chargé d’une histoire millénaire, une histoire écrite non pas dans des parchemins dorés, mais dans la sueur et les larmes des condamnés. Une odeur âcre, mélange de chlore, de moisissure et de corps humains, flottait dans l’air, se faufilant dans les entrailles du cachot, pénétrant jusqu’aux os. L’ombre des murs, immuable et implacable, semblait peser sur chaque être enfermé dans ce labyrinthe de pierre, un symbole tangible de la peine et de l’oubli.

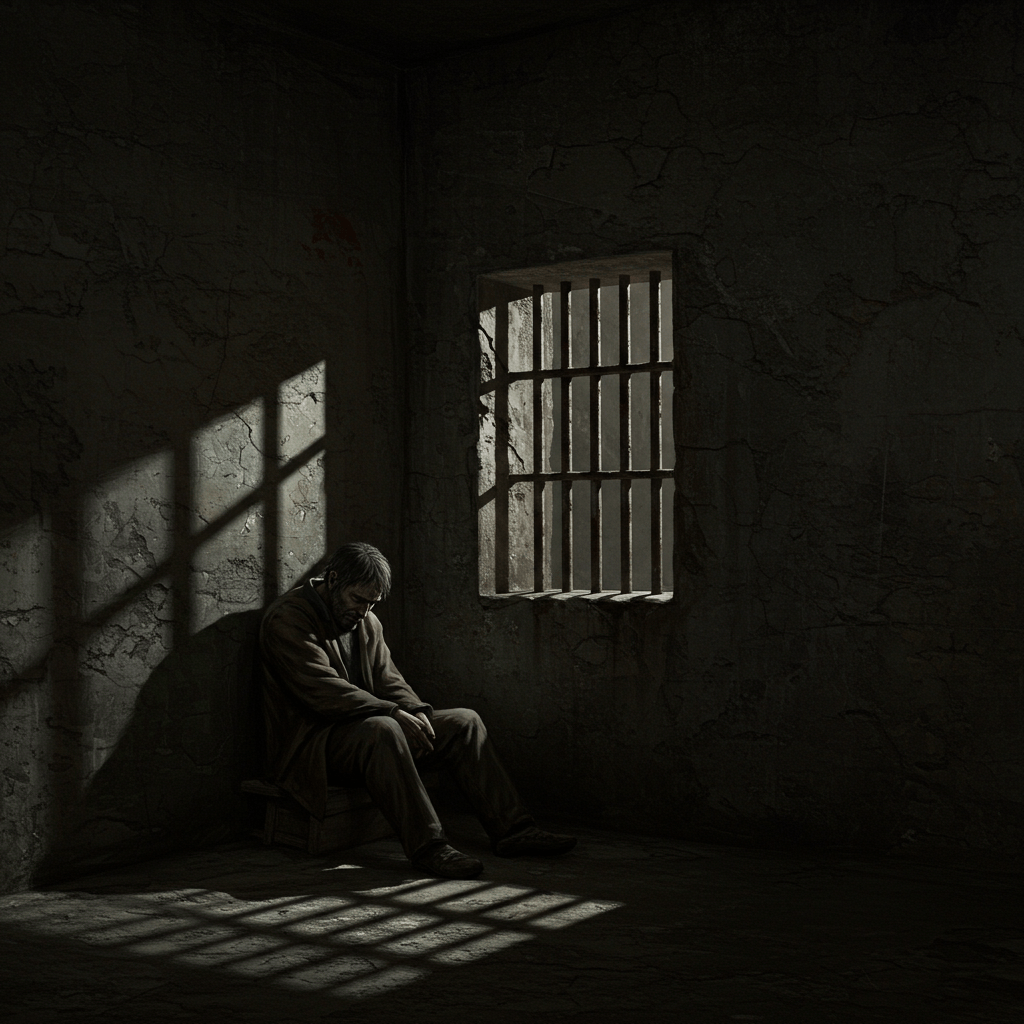

Le soleil, timide et hésitant, jetait à peine quelques rayons pâles à travers les étroites fenêtres grillagées, illuminant à peine la poussière qui dansait dans les faisceaux. Ici, le temps semblait s’être arrêté, figé dans une boucle infinie de souffrance et d’espoir perdu. Des silhouettes fantomatiques, squelettiques, s’activaient à des tâches pénibles, leurs mouvements mécaniques, leurs regards vides reflétant la désolation de leur condition.

Le Bagne de Toulon: Enfer sur Terre

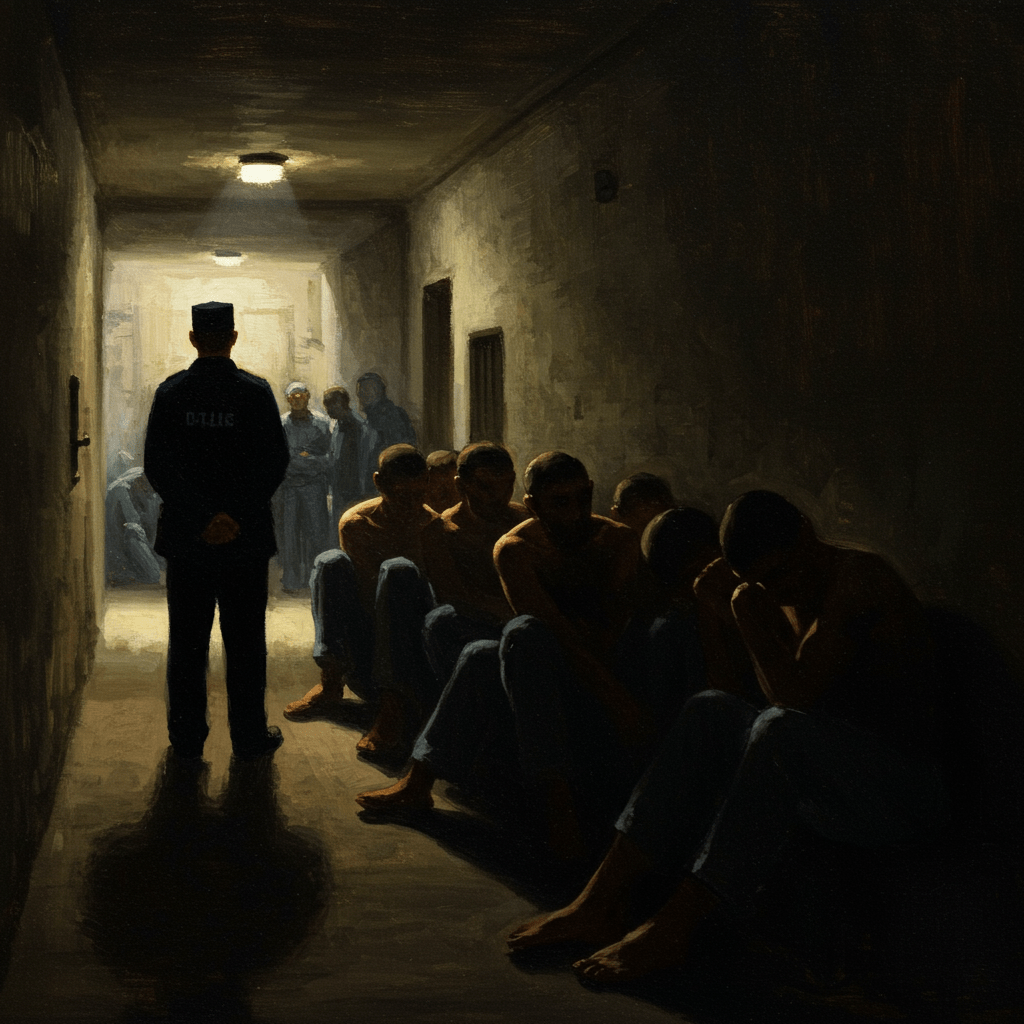

Le bagne de Toulon, tristement célèbre, était un microcosme de la société française, un lieu où la misère et la déchéance se côtoyaient, où les hommes étaient réduits à l’état d’esclaves, condamnés à une servitude impitoyable. Les travaux étaient épuisants, les rations maigres, et la violence, omniprésente. Des centaines d’hommes, accusés de crimes mineurs ou victimes d’injustices sociales, étaient entassés dans des cellules insalubres, privés de tout confort et de toute dignité. Leurs journées étaient rythmées par le bruit assourdissant des marteaux sur le métal, le grincement des chaînes, et les cris de désespoir.

Les galériens, ces forçats condamnés aux travaux forcés, étaient traités comme des animaux. Ils étaient constamment surveillés par des gardiens impitoyables, qui n’hésitaient pas à recourir à la violence pour maintenir l’ordre. La moindre faute, le moindre signe de rébellion, était puni de sévérité. Les châtiments corporels étaient monnaie courante, et la mort, une menace constante.

Les Forges de l’Oubli

Dans les forges infernales du bagne, la chaleur étouffante rivalisait avec la froideur des murs. Les hommes, nus jusqu’à la ceinture, leurs corps couverts de sueur et de suie, travaillaient sans relâche, frappant le métal incandescent avec une force désespérée. Le bruit assourdissant, l’air irrespirable, la fatigue extrême, tout contribuait à transformer ces hommes en machines, vidées de toute humanité. Leurs muscles se crispaient, leurs os se brisaient sous l’effort, mais ils continuaient, poussés par un instinct de survie tenace, par une volonté de fer, ou par la simple terreur du châtiment.

L’espoir, fragile comme une flamme dans le vent, brillait parfois dans leurs yeux. Le souvenir de leurs familles, de leurs proches, était une source de force, un moteur qui les poussait à continuer à vivre, à rêver d’un avenir meilleur, d’une libération improbable. Mais la plupart du temps, l’ombre des murs s’abattait sur eux, les engloutissant dans un désespoir profond et inexorable.

La Maladie et la Mort

La promiscuité, le manque d’hygiène, et la malnutrition étaient à l’origine de nombreuses maladies qui décimaient la population carcérale. Le scorbut, le typhus, la dysenterie, toutes ces maladies ravageaient les corps affaiblis des prisonniers, les transformant en squelettes ambulants. L’infirmerie, souvent surchargée, ressemblait à un charnier. Les hommes, abandonnés à leur sort, mouraient dans d’atroces souffrances, sans réconfort, sans compassion.

La mort, omniprésente, hantait le bagne, comme une ombre maléfique. Elle était un soulagement pour certains, une délivrance après des années de souffrance. Pour d’autres, c’était une tragédie, une séparation définitive de leurs proches, une fin brutale à une vie déjà brisée. La mort, dans le bagne de Toulon, était un événement banal, un élément incontournable du paysage infernal.

L’Espoir Perdu?

Le travail forcé, symbole de l’oppression et de l’inhumanité, a laissé une empreinte indélébile sur l’histoire de la France. Les conditions de vie déplorables, les souffrances indicibles des condamnés, témoignent d’un système judiciaire et carcéral cruel et défaillant. Les témoignages des anciens forçats, rares et précieux, nous rappellent l’importance de la lutte contre l’injustice et de la défense des droits fondamentaux de l’homme.

L’ombre des murs du bagne de Toulon, et de tant d’autres lieux de détention similaires, continue de planer sur notre conscience collective, nous rappelant les ombres du passé et l’urgence de construire un avenir où la dignité humaine est respectée, où la justice est équitable et où la peine est plus qu’une simple punition. Le travail, même au sein de l’enceinte carcérale, doit être un vecteur de réhabilitation, de réinsertion sociale, et non une forme moderne d’esclavage.