Ah, mes chers lecteurs, laissez-moi vous emmener dans un voyage, non pas vers les salons dorés et les boulevards illuminés de notre belle Paris, mais dans les replis sombres et tortueux de son âme. Un voyage au cœur de la Cour des Miracles, un lieu dont le nom seul évoque un mélange de fascination et d’effroi, un lieu qui hante l’imaginaire de nos artistes et écrivains depuis des siècles. Oubliez les bals et les réceptions, car ce soir, nous descendons dans les profondeurs, là où la misère règne en maître et où les illusions sont la seule monnaie d’échange.

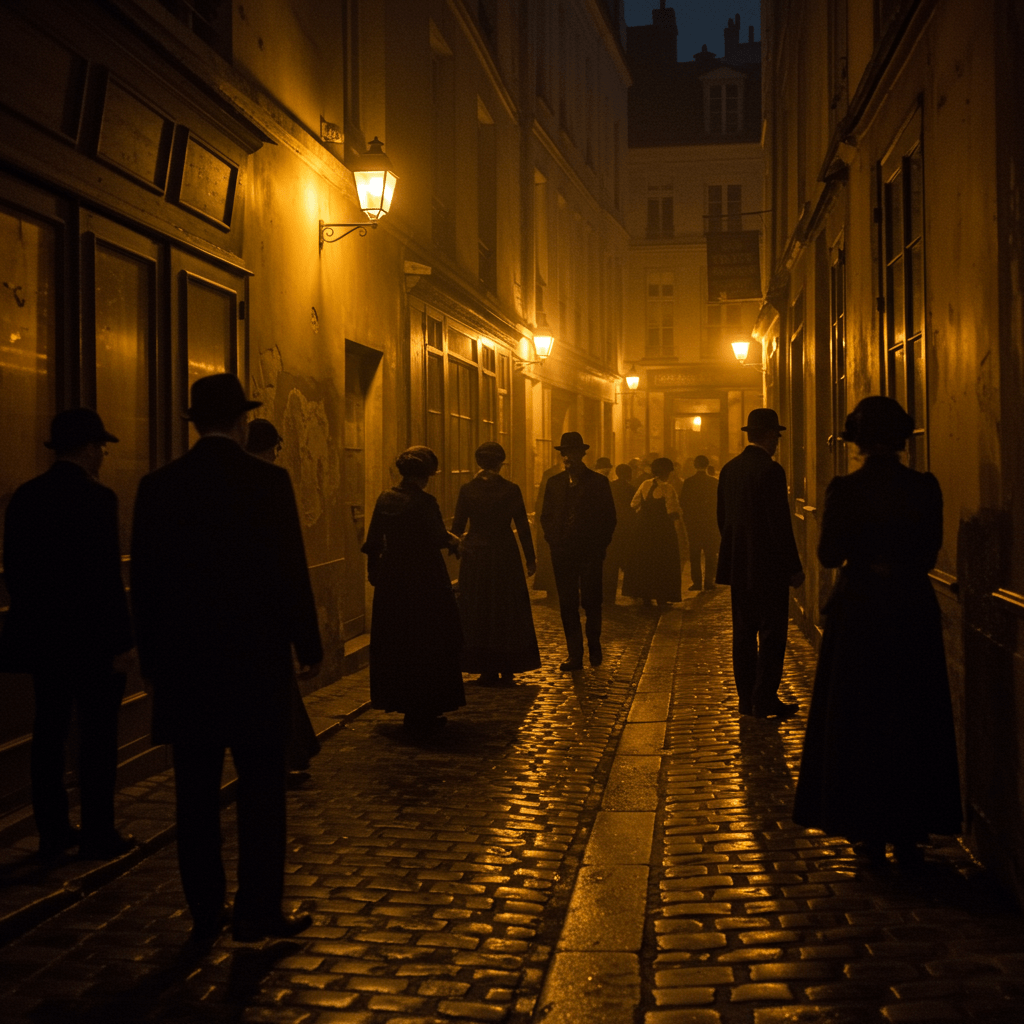

Imaginez, si vous le voulez bien, les ruelles étroites et sinueuses, pavées de crasse et éclairées par la faible lueur vacillante des lanternes. L’air est épais, imprégné d’une odeur âcre de fumée, de sueur et de détritus. Des ombres furtives se faufilent dans l’obscurité, des silhouettes difformes et menaçantes. Des mendiants, des voleurs, des prostituées, des estropiés de toutes sortes se pressent les uns contre les autres, cherchant la chaleur et la protection dans cette jungle urbaine. C’est la Cour des Miracles, un monde à part, un royaume de la pègre où les lois de la société ne s’appliquent plus, un lieu où les miracles, dit-on, se produisent chaque nuit… des miracles de tromperie, de dissimulation et de survie.

La Genèse d’un Mythe Urbain

La Cour des Miracles, mes amis, n’est pas une invention de l’esprit romantique. Elle a bel et bien existé, nichée au cœur de Paris, un réseau de ruelles et d’impasses où la justice royale n’osait s’aventurer. Au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime, elle représentait un véritable État dans l’État, avec ses propres règles, ses propres chefs et sa propre langue, l’argot. Elle servait de refuge aux marginaux, aux vagabonds, à tous ceux qui fuyaient la misère et la persécution. Mais la réalité, comme toujours, est bien plus complexe que la légende.

On raconte que les mendiants de la Cour des Miracles simulaient des infirmités le jour, se tordant de douleur et implorant la charité des passants. Mais la nuit, revenus dans leur repaire, ils se débarrassaient de leurs déguisements, leurs membres tordus se redressaient, leurs yeux aveugles recouvraient la vue, leurs plaies purulentes se refermaient comme par enchantement. D’où le nom de Cour des Miracles, un lieu où la tromperie était érigée en art et où la misère n’était qu’un spectacle destiné à apitoyer les âmes charitables. Mais était-ce vraiment ainsi ?

« Allons, Thérèse, bouge-toi ! Le soleil est presque levé ! » La voix rauque de Clopin Trouillefou, le roi de la Cour des Miracles, résonna dans la ruelle étroite. Thérèse, une jeune femme au visage émacié et aux yeux cernés, se leva péniblement de son grabat. Elle avait passé la nuit à simuler la cécité, mendiant quelques sous aux abords de la cathédrale Notre-Dame. « Encore une journée à ramper dans la poussière, » pensa-t-elle avec amertume. Mais elle savait qu’elle n’avait pas le choix. Sa survie et celle de son jeune frère en dépendaient.

Victor Hugo et l’Embellissement du Réel

C’est Victor Hugo, bien sûr, qui a popularisé la Cour des Miracles dans son chef-d’œuvre, *Notre-Dame de Paris*. Il en a fait un lieu de mystère et de danger, un repaire de gueux et de criminels, mais aussi un symbole de la résistance à l’oppression et de la solidarité entre les plus démunis. Son interprétation, bien que romancée, a profondément marqué l’imaginaire collectif. Il a peint une fresque grandiose, où la misère côtoie la beauté, où la laideur se fond dans le sublime.

Hugo a su capter l’essence de la Cour des Miracles, son atmosphère unique, son mélange de désespoir et d’espoir. Il a donné une voix à ceux qui n’en avaient pas, il a mis en lumière la souffrance et la dignité des marginaux. Mais il a aussi cédé à la tentation de l’exagération, de la caricature. Son Clopin Trouillefou, par exemple, est un personnage flamboyant, certes, mais aussi profondément caricatural. Il incarne tous les stéréotypes associés à la pègre parisienne : la cruauté, la ruse, la violence.

« Quasimodo, mon ami, tu es de retour ! » s’écria Clopin, en apercevant le sonneur de cloches difforme qui se frayait un chemin à travers la foule. « Alors, as-tu réussi à effrayer quelques bourgeois aujourd’hui ? » Quasimodo grogna en guise de réponse, son regard fuyant. Il n’aimait pas la Cour des Miracles, il s’y sentait mal à l’aise, mais il savait qu’il n’avait nulle part ailleurs où aller. Clopin, malgré sa cruauté apparente, était le seul qui lui témoignait un peu de considération, même si c’était par intérêt.

Les Peintres et la Quête du Pittoresque

Les peintres, à leur tour, ont été fascinés par la Cour des Miracles. Ils y ont vu un sujet de prédilection, une source d’inspiration inépuisable. Ils ont cherché à capturer la misère, la crasse, la laideur, mais aussi la vitalité, l’énergie, la beauté brute de ce monde à part. Ils ont peint des scènes de rue, des portraits de mendiants, des scènes de beuverie, des bagarres, des scènes de la vie quotidienne dans la Cour des Miracles. Mais ils ont souvent cédé à la tentation du pittoresque, de l’exotisme.

On pense notamment aux œuvres de Gustave Doré, dont les gravures saisissantes ont contribué à forger l’image de la Cour des Miracles dans l’imaginaire populaire. Ses scènes sont sombres, dramatiques, souvent exagérées, mais elles témoignent d’une profonde empathie pour les marginaux et les opprimés. D’autres peintres, comme Honoré Daumier, ont abordé le sujet avec plus de réalisme, plus de sobriété, mais sans jamais renoncer à la dimension esthétique. Ils ont cherché à saisir la vérité de la Cour des Miracles, sans la magnifier ni la dénigrer.

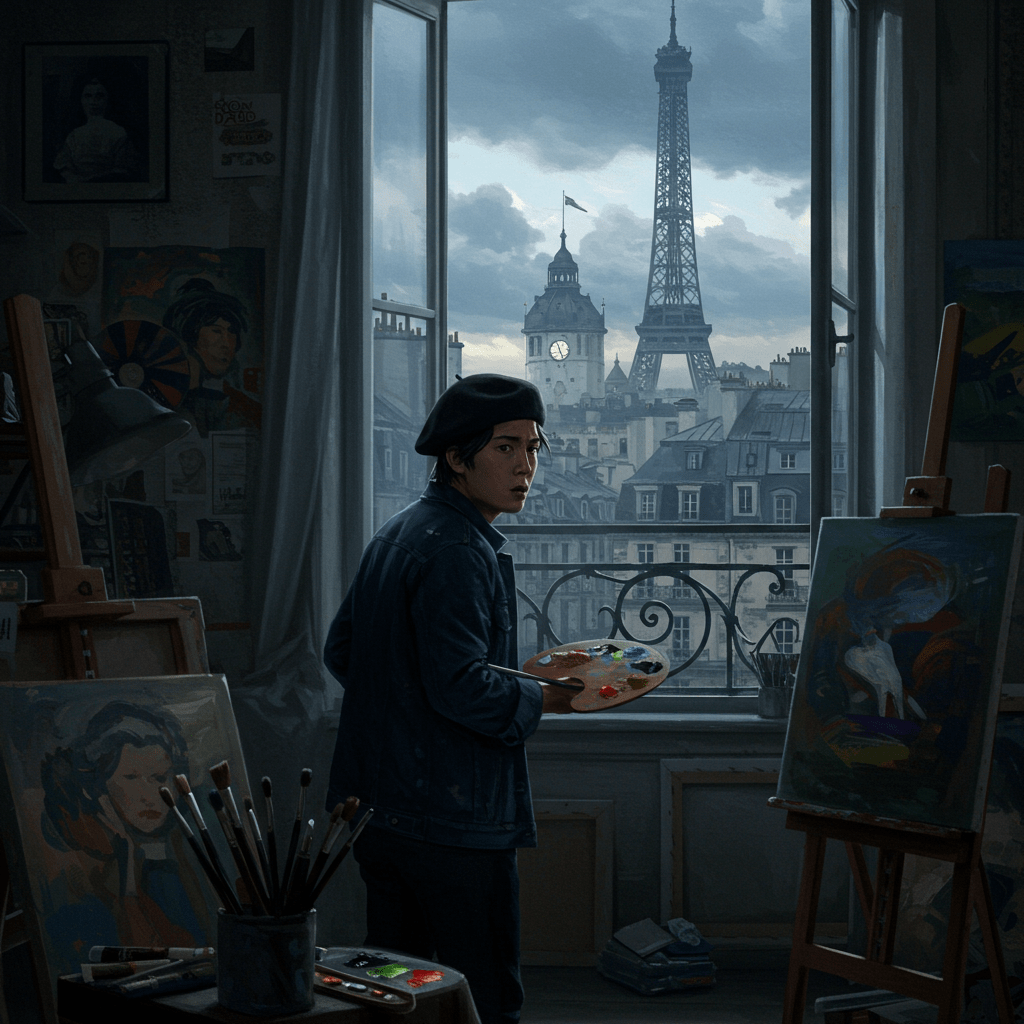

Un jeune peintre, Émile, se tenait à l’écart, un carnet de croquis à la main. Il observait attentivement la scène, essayant de capturer l’essence de la Cour des Miracles. Il ne voulait pas céder à la tentation du pittoresque, il voulait peindre la vérité, la réalité brute et sans fard. Il savait que ce serait difficile, que la Cour des Miracles était un sujet complexe, ambigu, mais il était déterminé à relever le défi.

Au-Delà du Mythe: La Réalité Sociale

Il est important de se rappeler, mes amis, que la Cour des Miracles n’était pas seulement un repaire de criminels et de mendiants. C’était aussi un lieu de refuge, de solidarité, de résistance. C’était un monde à part, certes, mais un monde qui reflétait les inégalités et les injustices de la société de son temps. Les marginaux qui y vivaient étaient souvent des victimes de la misère, de la maladie, de la persécution. Ils avaient été rejetés par la société, ils avaient été contraints de vivre en marge, de survivre par tous les moyens possibles.

La Cour des Miracles était un symptôme, une conséquence de la pauvreté et de l’exclusion. Elle témoignait de l’incapacité de la société à prendre en charge les plus vulnérables, à leur offrir une vie digne et humaine. En se concentrant sur les aspects les plus spectaculaires, les plus pittoresques de la Cour des Miracles, on risque d’oublier la réalité sociale qui se cachait derrière le mythe. On risque d’oublier la souffrance, le désespoir, mais aussi la dignité et la résilience de ceux qui y vivaient.

Thérèse, après sa journée de mendicité, rentra dans sa masure, épuisée et affamée. Elle donna quelques sous à son jeune frère, qui l’attendait avec impatience. « On mangera du pain sec ce soir, » lui dit-elle avec un sourire triste. Elle savait que leur vie était difficile, qu’ils étaient constamment menacés par la faim, la maladie, la violence. Mais elle était déterminée à survivre, à protéger son frère, à lui offrir un avenir meilleur. Elle était une survivante, une combattante, une héroïne de la Cour des Miracles.

La Cour des Miracles, mes chers lecteurs, a disparu depuis longtemps. Les ruelles sombres et sinueuses ont été remplacées par des boulevards larges et lumineux. Les masures insalubres ont été rasées et remplacées par des immeubles modernes. Mais le mythe, lui, perdure. Il continue de hanter l’imaginaire de nos artistes et écrivains. Il continue de nous rappeler les inégalités et les injustices de notre société. Il continue de nous interroger sur notre rapport à la misère, à la marginalité, à la différence.

Et peut-être, au fond, la Cour des Miracles n’a-t-elle jamais vraiment disparu. Peut-être se cache-t-elle encore, sous une forme ou une autre, dans les replis sombres de nos villes, dans les marges de notre société. Peut-être suffit-il d’ouvrir les yeux, de regarder au-delà des apparences, pour la retrouver, pour entendre les voix de ceux qui vivent en marge, pour comprendre leur souffrance et leur dignité.