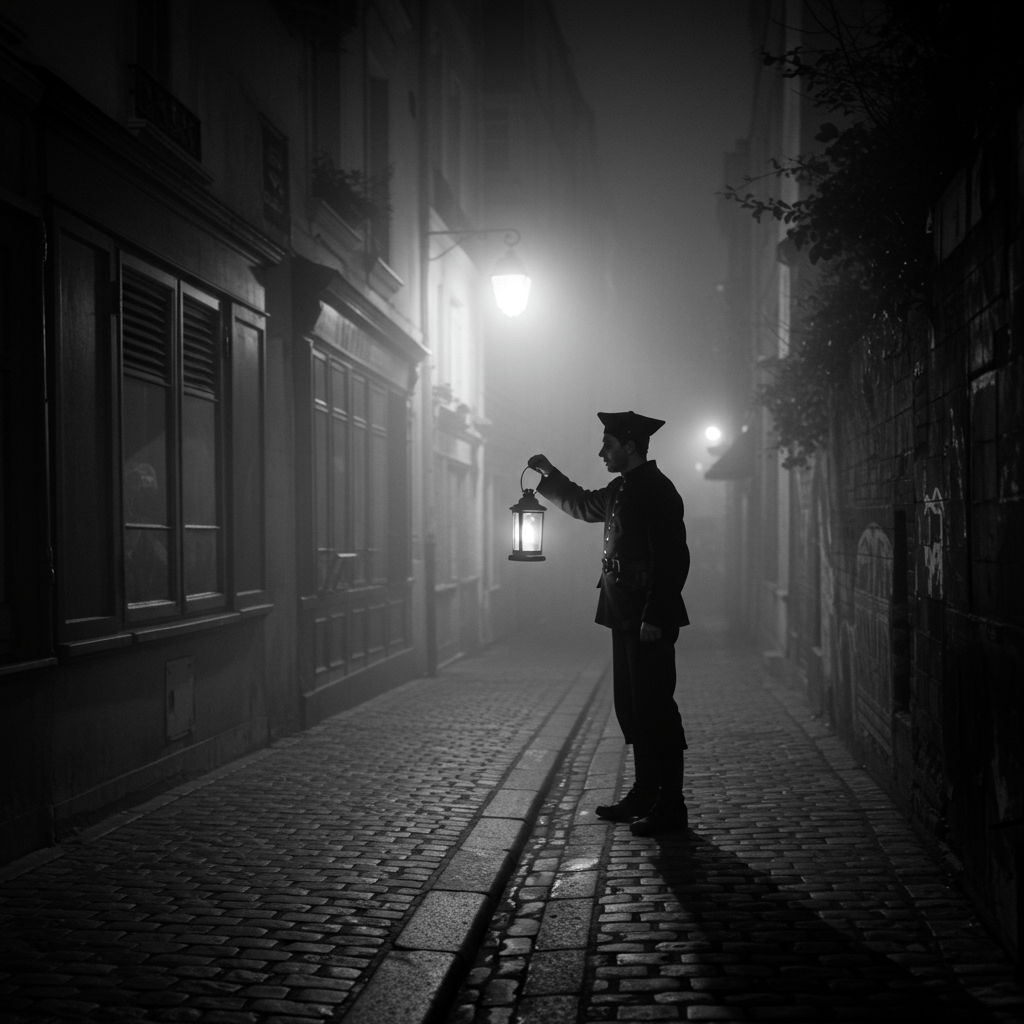

Ah, mes chers lecteurs, attachez vos ceintures et préparez-vous à un voyage palpitant à travers les méandres de l’histoire, de la fiction et, osons le dire, de la pure imagination ! Car aujourd’hui, nous allons plonger au cœur d’un lieu aussi sombre que fascinant, un cloaque de misère et de mystère qui continue de hanter notre imaginaire collectif : la Cour des Miracles. Imaginez, si vous le voulez bien, les ruelles étroites et sinueuses d’un Paris oublié, où la lumière du jour peine à percer, où l’odeur de la crasse et de la misère vous prend à la gorge, et où les ombres abritent une population bigarrée de mendiants, de voleurs, de faux infirmes et de marginaux de toutes sortes.

C’est dans ce décor sinistre, véritable royaume de la pègre parisienne, que la Cour des Miracles a prospéré pendant des siècles, nourrissant les fantasmes et les peurs de la bourgeoisie bien-pensante. Un lieu où les infirmes recouvraient miraculeusement l’usage de leurs membres après une journée de mendicité, où les aveugles retrouvaient la vue et où les miséreux se transformaient en rois et reines de leur propre royaume illusoire. Mais derrière cette façade de simulacre et de tromperie se cachait une réalité bien plus complexe et souvent tragique, une histoire de survie, de solidarité et de rébellion face à une société impitoyable. Alors, osez franchir le seuil de cette porte interdite et laissez-moi vous guider à travers les labyrinthes de la Cour des Miracles, un lieu où la vérité se mêle au mensonge et où l’imagination prend son envol.

La Cour des Miracles dans l’Histoire : Un Cloaque de Misère et de Marginalité

Loin des fantaisies romantiques et des embellissements littéraires, la Cour des Miracles était avant tout un reflet brutal et impitoyable des inégalités sociales qui gangrenaient la société parisienne. Au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime, la capitale française était un aimant pour les populations rurales déracinées, attirées par la promesse illusoire d’une vie meilleure. Mais pour beaucoup, cette promesse se transformait rapidement en cauchemar. Faute de travail et de ressources, ils étaient réduits à la mendicité, au vol et à la prostitution pour survivre. Ils trouvaient refuge dans les quartiers les plus insalubres et les plus déshérités de la ville, des zones franches où la police hésitait à s’aventurer et où les lois de la République semblaient ne plus avoir cours.

C’est dans ces ghettos urbains, véritables zones de non-droit, que se sont développées les Cours des Miracles, des enclaves autonomes gouvernées par leurs propres règles et hiérarchies. Chaque cour était dirigée par un “roi” ou une “reine”, souvent un ancien criminel ou un chef de bande charismatique, qui assurait l’ordre et la protection de ses sujets en échange d’une part de leurs butins. La plus célèbre de ces cours était sans doute celle qui se trouvait dans le quartier du Temple, un dédale de ruelles sombres et de masures délabrées où vivaient plusieurs milliers de personnes. On y trouvait des mendiants de toutes sortes, des faux infirmes qui simulaient des maladies et des handicaps pour apitoyer les passants, des voleurs à la tire qui détroussaient les bourgeois imprudents, des prostituées qui racolaient les clients dans les ruelles sombres et des enfants abandonnés qui apprenaient les rudiments de la survie dans la rue. La vie y était dure, violente et souvent brève, mais elle offrait aussi une forme de solidarité et de communauté à ceux qui étaient rejetés par la société bien-pensante.

« Eh bien, ma belle, que cherchez-vous donc dans ce quartier perdu ? » lança une voix rauque derrière moi. Je me retournai et vis un homme au visage buriné, les yeux perçants et le corps noueux comme un vieux chêne. Il portait des vêtements usés et rapiécés, mais il dégageait une aura de puissance et de respect. « Je suis venu voir la Cour des Miracles, » répondis-je d’une voix tremblante. L’homme sourit, un sourire édenté qui ne me rassura guère. « La Cour des Miracles ? Vous êtes bien jeune et bien propre pour vous intéresser à un endroit pareil. Vous n’avez pas peur de vous salir les mains ? » « Je suis un journaliste, » répondis-je, en sortant mon carnet et mon crayon. « Je veux raconter l’histoire de ces lieux et de ces gens. » L’homme me regarda avec méfiance, puis il finit par céder. « Très bien, » dit-il. « Je vais vous montrer la Cour des Miracles. Mais ne vous attendez pas à voir des miracles. Vous ne verrez que la misère et la souffrance. »

Victor Hugo et la Cour des Miracles : Un Mythe Romantique

C’est sans doute grâce à Victor Hugo et à son roman Notre-Dame de Paris que la Cour des Miracles est entrée dans l’imaginaire collectif. Dans son œuvre, Hugo décrit la cour comme un lieu à la fois effrayant et fascinant, un royaume de la pègre parisienne où règnent la laideur, la violence et la misère, mais aussi la solidarité, la liberté et la rébellion. Il en fait le refuge d’Esmeralda, la belle bohémienne persécutée par le cruel Frollo, et le théâtre d’une confrontation épique entre le pouvoir royal et le peuple des marginaux. La description qu’il fait de la Cour des Miracles est à la fois réaliste et romantique, mêlant des éléments historiques authentiques à des embellissements littéraires qui ont contribué à forger le mythe de ce lieu.

Hugo s’est inspiré de sources historiques pour décrire la Cour des Miracles, notamment des témoignages de policiers et de magistrats qui avaient enquêté sur les activités de la pègre parisienne. Il a également puisé dans la littérature populaire et les contes de fées pour créer une atmosphère à la fois sombre et merveilleuse, où les frontières entre le réel et l’imaginaire s’estompent. Mais Hugo n’a pas seulement décrit la Cour des Miracles comme un lieu de misère et de criminalité. Il l’a également présentée comme un symbole de la résistance face à l’oppression et de la lutte pour la liberté. Les habitants de la cour, malgré leurs défauts et leurs faiblesses, sont dépeints comme des êtres humains dignes de respect et d’empathie, capables de courage, de loyauté et d’amour.

« Vous voyez, » me dit mon guide, en me montrant un groupe d’enfants qui jouaient dans la rue, « ce sont eux les vrais habitants de la Cour des Miracles. Ils sont nés ici, ils ont grandi ici, et ils mourront probablement ici. Ils ne connaissent rien d’autre que la misère et la violence. Mais ils ont aussi une force et une résilience incroyables. Ils savent se débrouiller, ils savent s’entraider, et ils savent rire malgré tout. » Je regardai les enfants jouer, et je sentis un pincement au cœur. Ils étaient sales, maigres et mal vêtus, mais leurs yeux brillaient d’une étincelle de vie et d’espoir. Je compris alors que la Cour des Miracles n’était pas seulement un lieu de misère et de désespoir. C’était aussi un lieu de résistance et de survie.

La Cour des Miracles dans la Culture Populaire : Un Terrain de Jeu Inépuisable

Depuis Victor Hugo, la Cour des Miracles n’a cessé d’inspirer les artistes et les créateurs de tous horizons. Elle est apparue dans de nombreux romans, films, pièces de théâtre, bandes dessinées et jeux vidéo, devenant un véritable terrain de jeu pour l’imagination. Chaque adaptation a apporté sa propre interprétation de ce lieu mythique, en mettant l’accent sur différents aspects de son histoire et de sa légende. Certains ont privilégié le réalisme et la description de la misère sociale, tandis que d’autres ont opté pour le fantastique et l’aventure, en inventant des histoires de complots, de trésors cachés et de sociétés secrètes.

Dans le cinéma, la Cour des Miracles a souvent été utilisée comme un décor pittoresque et exotique, un lieu où tout est possible et où les personnages peuvent vivre des aventures extraordinaires. On la retrouve notamment dans des films de cape et d’épée, des adaptations de romans de Victor Hugo et des films d’animation pour enfants. Dans la littérature, la Cour des Miracles est un thème récurrent dans les romans policiers et les thrillers historiques, où elle sert de cadre à des enquêtes complexes et à des intrigues palpitantes. Elle est également présente dans les romans fantastiques et les romans pour jeunes adultes, où elle est souvent transformée en un monde parallèle peuplé de créatures étranges et de pouvoirs magiques.

« Vous savez, » me dit mon guide, en me conduisant vers une taverne sombre et mal famée, « la Cour des Miracles n’existe plus aujourd’hui. Elle a été détruite par les autorités au XVIIe siècle. Mais elle continue de vivre dans l’imaginaire des gens. Elle est devenue un symbole de la marginalité, de la rébellion et de la résistance. Elle représente tout ce que la société bien-pensante rejette et condamne. » Nous entrâmes dans la taverne, et je fus immédiatement frappé par l’atmosphère particulière qui y régnait. La pièce était enfumée et mal éclairée, et les murs étaient couverts de graffitis et de dessins obscènes. Des hommes et des femmes de toutes sortes étaient assis autour des tables, buvant, fumant et jouant aux cartes. Certains me regardèrent avec curiosité, d’autres avec méfiance. Je sentis que j’étais entré dans un autre monde, un monde à part, où les règles et les conventions de la société n’avaient plus cours.

Au-delà du Mythe : La Cour des Miracles, Miroir de Nos Peurs et de Nos Fantasmes

La fascination que la Cour des Miracles exerce sur nous depuis des siècles ne tient pas seulement à son histoire et à sa légende. Elle tient aussi à ce qu’elle représente dans notre imaginaire collectif. La Cour des Miracles est un miroir qui reflète nos peurs, nos fantasmes et nos contradictions. Elle nous renvoie à nos propres marges, à nos propres zones d’ombre, à nos propres transgressions. Elle nous interroge sur notre rapport à la différence, à la pauvreté, à la criminalité et à la folie.

En explorant la Cour des Miracles, nous explorons aussi notre propre part d’ombre, notre propre capacité à la violence, à la cruauté et à la transgression. Mais nous explorons aussi notre propre capacité à la compassion, à la solidarité et à la rébellion. La Cour des Miracles est un lieu ambigu et complexe, qui nous attire et nous repousse à la fois. Elle nous fascine parce qu’elle nous effraie, et elle nous effraie parce qu’elle nous fascine. Elle est un peu comme un monstre de foire, un spectacle à la fois répugnant et attirant, qui nous confronte à nos propres limites et à nos propres contradictions.

La nuit tombait sur Paris lorsque je quittai la taverne et que je dis adieu à mon guide. Je marchai dans les rues sombres et désertes, en repensant à tout ce que j’avais vu et entendu. J’avais découvert un monde fascinant et effrayant, un monde de misère, de violence et de désespoir, mais aussi de résistance, de solidarité et d’espoir. J’avais compris que la Cour des Miracles n’était pas seulement un lieu historique ou un mythe littéraire. C’était aussi un symbole de la marginalité, de la rébellion et de la liberté. Et c’est peut-être pour cela qu’elle continue de nous fasciner et de nous hanter, bien après sa disparition.

Ainsi, mes chers lecteurs, notre voyage au cœur de la Cour des Miracles touche à sa fin. J’espère que cette exploration vous aura permis de mieux comprendre la complexité et la richesse de ce lieu mythique, et qu’elle vous aura incités à réfléchir sur les questions qu’il soulève. Car la Cour des Miracles, au-delà de son histoire et de sa légende, est avant tout un miroir qui nous renvoie à nous-mêmes, à nos propres peurs et à nos propres fantasmes. Et c’est peut-être pour cela qu’elle continue de nous fasciner et de nous hanter, bien après sa disparition.