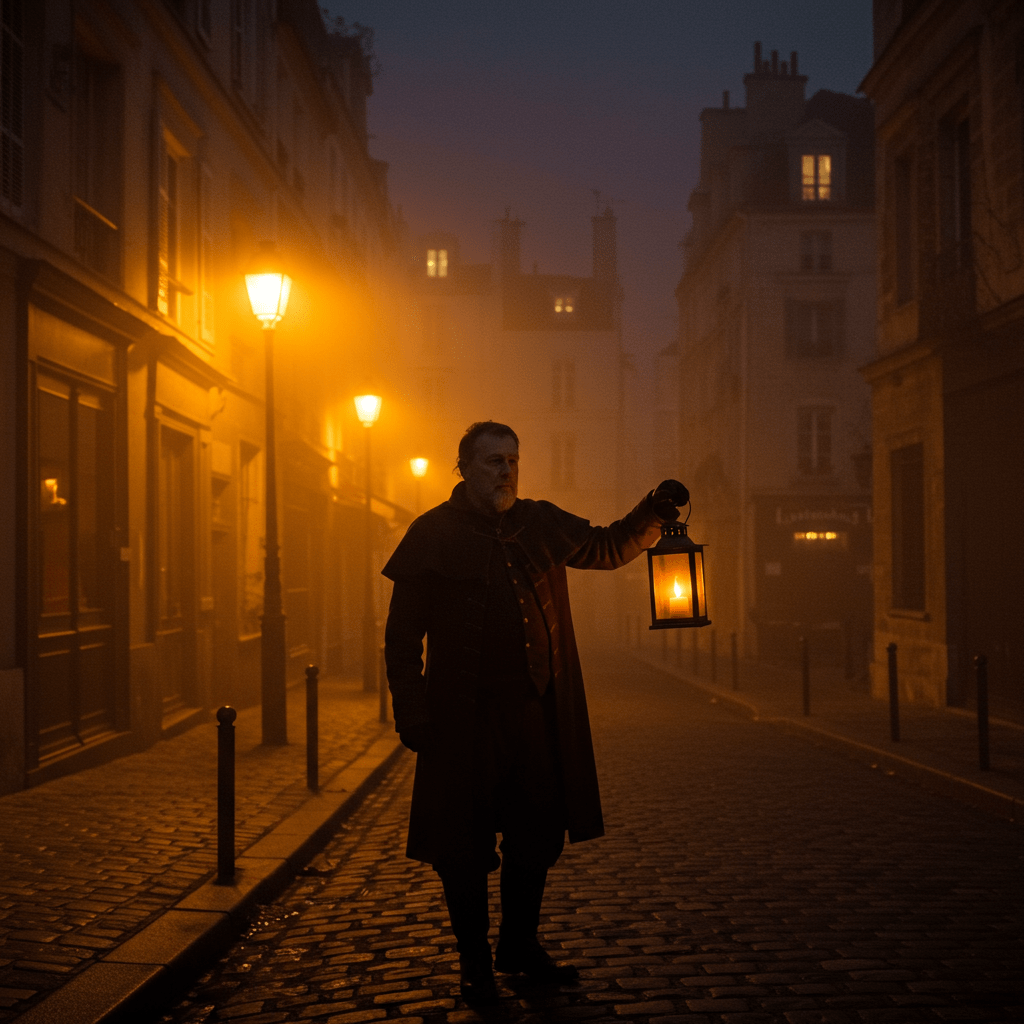

Laissez-moi vous conter une histoire, une histoire sombre et fascinante qui s’infiltre dans les ruelles pavées de notre belle capitale, une histoire qui se murmure dans les salons bourgeois et qui gronde dans les bouges mal famés. Une histoire de misère, de rêves brisés, et de spectres tenaces: l’histoire de la Cour des Miracles. Non, ce n’est pas un conte pour enfants, bien que les enfants de la rue y soient nés et y meurent. C’est une légende, une réalité, un cauchemar ancré au cœur même de Paris, un lieu où la pénombre est reine et où la loi, celle du moins que nous connaissons, n’a aucune prise.

Imaginez, si vous le voulez bien, les venelles tortueuses et insalubres qui serpentaient autrefois, et qui pour certaines persistent encore, au nord du Marais, près de la place de Grève, et derrière le Louvre. Des ruelles si étroites que le soleil peinait à les éclairer, des maisons délabrées, penchées les unes sur les autres comme des vieillards cacochymes. Un cloaque grouillant de mendiants, de voleurs, de prostituées et de toutes sortes d’estropiés. Mais attention, ne vous fiez pas aux apparences! Car la Cour des Miracles n’était pas seulement un repaire de misérables. C’était un théâtre macabre, une mascarade permanente, où la difformité et la feinte étaient les monnaies d’échange. Et son souvenir, tel un fantôme entêtant, continue de hanter l’imaginaire parisien, alimentant les fantasmes les plus sombres et les légendes les plus extravagantes.

La Cour des Miracles: Un Royaume de Simulacres

Pour comprendre la fascination morbide qu’exerce la Cour des Miracles, il faut d’abord saisir sa nature profonde. Ce n’était pas simplement un quartier pauvre, c’était un monde à part, avec ses propres règles, sa propre hiérarchie, et son propre langage – l’argot. Les mendiants que vous croisiez, lamentables et infirmes, n’étaient souvent que des acteurs habiles, des comédiens de la misère. Leurs difformités étaient simulées, leurs plaies maquillées, leurs cécités feintes. Et chaque soir, une fois rentrés dans leur antre, ils retrouvaient miraculeusement l’usage de leurs membres, recouvraient la vue, et se débarrassaient de leurs béquilles. D’où le nom, bien sûr: la Cour des Miracles, l’endroit où les miracles se produisent à la nuit tombée.

J’ai eu l’occasion, dans ma jeunesse aventureuse, de m’aventurer incognito dans ces bas-fonds. Déguisé en simple d’esprit, j’ai pu observer de près les manigances de cette faune interlope. Je me souviens notamment d’un certain “aveugle” qui, pendant la journée, implorait la charité des passants en gémissant et en tendant une sébile crasseuse. Le soir, dans une taverne sordide, je l’ai vu jouer aux cartes avec une dextérité surprenante, sirotant du vin rouge et riant aux éclats avec ses complices. Quand je l’ai confronté, il m’a simplement répondu, avec un sourire édenté: “Monsieur, dans la Cour des Miracles, il faut bien gagner sa croûte. Et la pitié est un commerce comme un autre.”

La Cour était dirigée par des figures pittoresques et redoutables: le Grand Coësre, le chef de la mendicité, le Roi de Thunes, le souverain de la pègre. Ces personnages exerçaient une autorité absolue sur leur territoire, distribuant les rôles, fixant les quotas de mendicité, et punissant les infractions avec une sévérité impitoyable. La Cour des Miracles était un état dans l’état, une enclave rebelle où la justice royale n’avait que peu d’influence.

Le Roi de Thunes: Un Monarque des Ombres

Parmi les figures qui hantent l’imaginaire parisien, le Roi de Thunes occupe une place de choix. Il était le chef suprême de la Cour des Miracles, un personnage légendaire dont le pouvoir s’étendait sur toutes les couches de la pègre parisienne. On disait de lui qu’il était à la fois craint et respecté, qu’il connaissait tous les secrets de la ville, et qu’il pouvait faire disparaître quiconque lui déplaisait. Son origine était mystérieuse, son apparence variable, et sa cruauté proverbiale.

J’ai entendu des histoires incroyables à son sujet. Certains disaient qu’il était un ancien noble déchu, d’autres qu’il était un bagnard évadé, d’autres encore qu’il était un descendant des rois d’Égypte, déposés par les Croisés. Quelle que soit la vérité, le Roi de Thunes était un maître dans l’art de la dissimulation et de la manipulation. Il se cachait derrière une multitude de masques, se transformant à volonté en mendiant, en colporteur, ou même en gentilhomme. Il avait des espions partout, et rien n’échappait à sa vigilance.

Un soir, alors que je me trouvais dans une taverne mal famée de la Cour des Miracles, j’ai cru l’apercevoir. Un homme grand et mince, vêtu de haillons, mais dégageant une aura de puissance indéniable, était assis dans un coin sombre, entouré d’une cour de misérables. Il parlait à voix basse, donnant des ordres, distribuant de l’argent, et lançant des regards perçants à ceux qui l’approchaient. Son visage était marqué par les cicatrices et les rides, mais ses yeux brillaient d’une intelligence maligne. Je n’ai jamais pu confirmer s’il s’agissait réellement du Roi de Thunes, mais je suis convaincu que j’ai été témoin d’une scène digne des romans les plus sombres.

Les Métamorphoses de la Misère: De la Réalité au Fantasme

La Cour des Miracles n’était pas seulement un lieu de misère et de criminalité, c’était aussi un creuset de fantasmes et de légendes. Les récits qui circulaient à son sujet étaient souvent exagérés, déformés, et embellis par l’imagination populaire. La réalité se mêlait à la fiction, et la Cour des Miracles devenait un symbole de tous les dangers et de toutes les perversions.

Les bourgeois de Paris, effrayés et fascinés par ce monde souterrain, se plaisaient à raconter des histoires effrayantes sur les habitants de la Cour des Miracles. On disait qu’ils pratiquaient des rites sataniques, qu’ils dévoraient des enfants, qu’ils volaient les corps dans les cimetières pour les revendre aux étudiants en médecine. Ces rumeurs, bien sûr, étaient largement infondées, mais elles contribuaient à renforcer la réputation diabolique de la Cour des Miracles.

Les artistes et les écrivains, quant à eux, étaient attirés par le côté pittoresque et dramatique de la Cour des Miracles. Ils y voyaient une source d’inspiration inépuisable, un terrain de jeu pour leur imagination. Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris, a immortalisé la Cour des Miracles, la transformant en un lieu mythique, peuplé de personnages hauts en couleur et de scènes grandioses. D’autres auteurs, moins célèbres mais tout aussi talentueux, ont également puisé dans le folklore de la Cour des Miracles, créant des œuvres qui ont contribué à façonner son image dans l’imaginaire collectif.

L’Écho Persistant: La Cour des Miracles dans la Mémoire Parisienne

Bien que la Cour des Miracles ait été officiellement démantelée au XVIIe siècle, son souvenir continue de hanter la mémoire parisienne. Les ruelles qui la composaient ont été rasées, les habitants dispersés, mais l’esprit de la Cour des Miracles persiste, comme un fantôme tenace qui refuse de disparaître. On le retrouve dans les romans, dans les films, dans les chansons, et même dans les conversations de café.

Aujourd’hui, le quartier qui abritait autrefois la Cour des Miracles est un quartier bourgeois et branché, avec ses galeries d’art, ses boutiques de luxe, et ses restaurants à la mode. Mais si vous écoutez attentivement, vous pouvez encore entendre les murmures de son passé. Vous pouvez encore sentir la présence des mendiants, des voleurs, et des prostituées qui peuplaient ses ruelles sombres. Vous pouvez encore imaginer les scènes de violence, de misère, et de désespoir qui s’y déroulaient chaque jour. Car la Cour des Miracles, bien que disparue, est toujours là, tapie dans l’ombre, attendant son heure pour ressurgir et hanter à nouveau l’imaginaire parisien. Elle est la part d’ombre de notre ville lumière, le reflet de nos peurs et de nos fantasmes les plus secrets. Et tant que Paris existera, la Cour des Miracles ne mourra jamais.