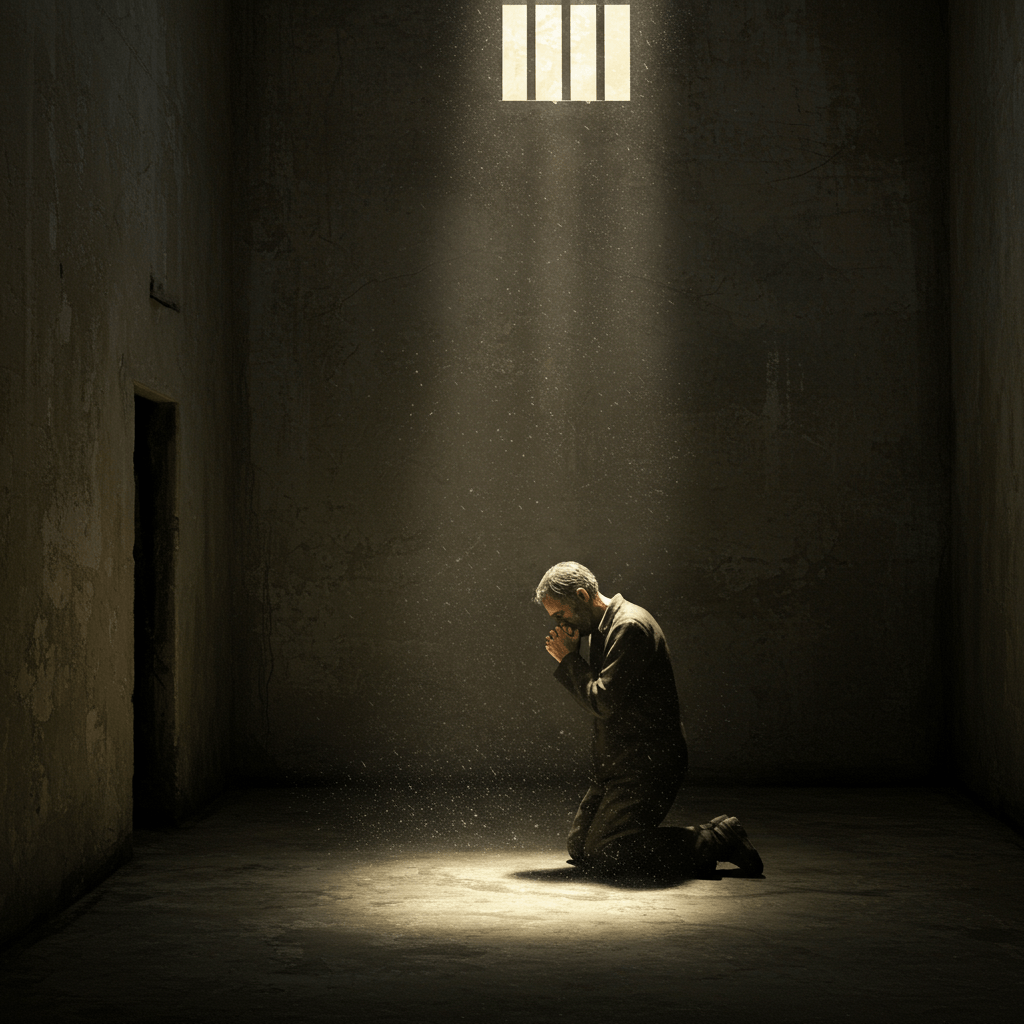

La bise glaciale de novembre fouettait les murs de pierre de la prison de Bicêtre, tandis que Jean Valjean, le souffle court, quittait les griffes de la justice. Dix-neuf ans passés derrière ces murailles, dix-neuf ans à plier sous le poids de la culpabilité et du désespoir. Son crime, un simple vol de pain pour nourrir sa sœur affamée, s’était transformé en un fardeau insupportable, gravé à jamais sur son âme. La liberté, retrouvée, lui semblait un mirage, aussi insaisissable que le pardon qu’il implorait depuis tant d’années.

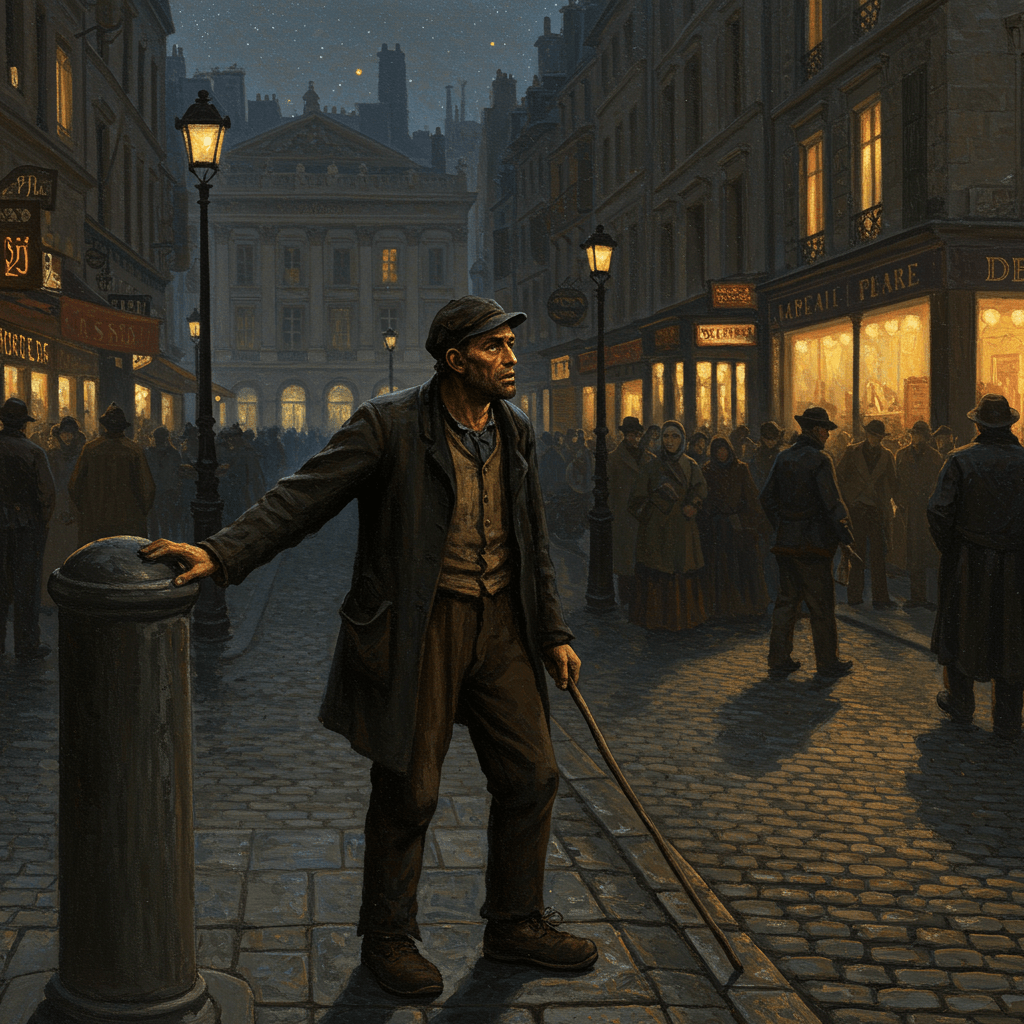

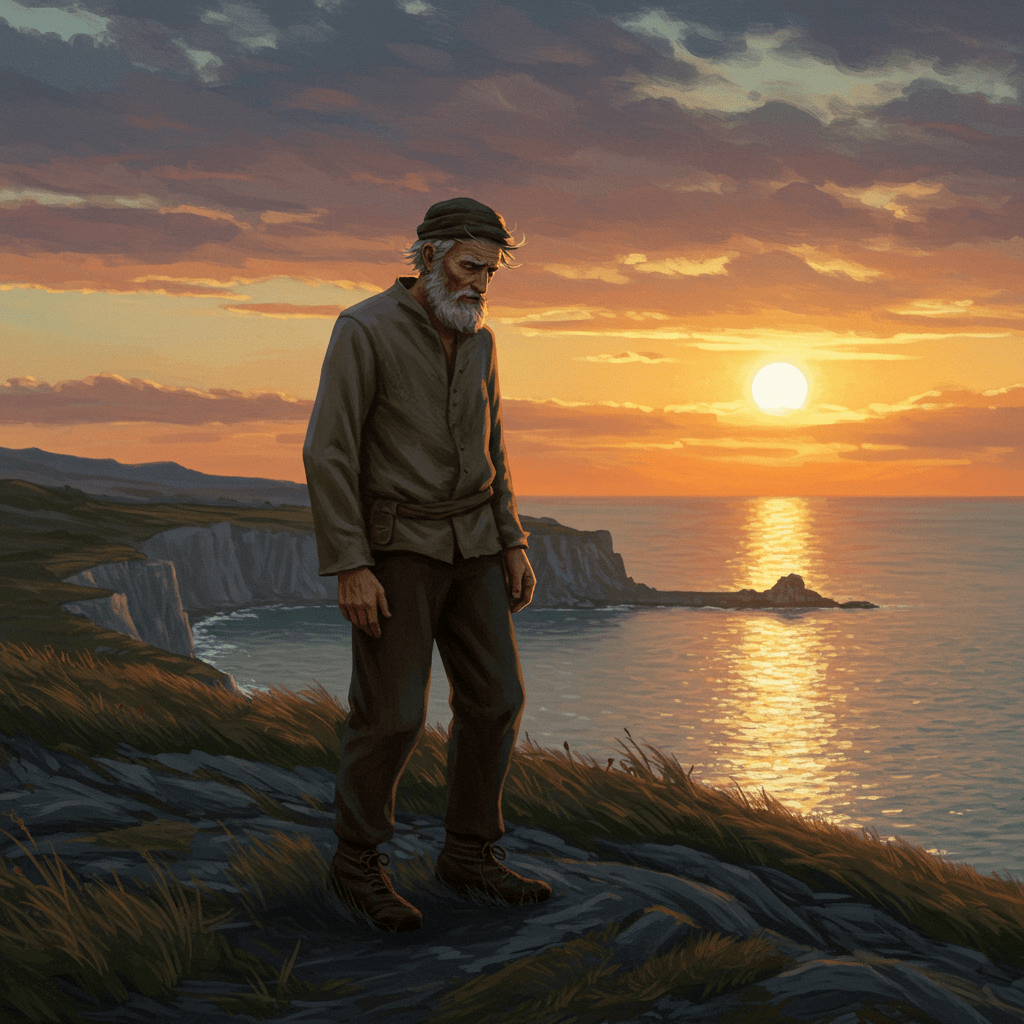

Le soleil pâle, timide, éclairait à peine la cour lugubre où se pressaient les autres libérés, des silhouettes fantomatiques, les yeux creux, le regard perdu. Ils étaient les damnés de la société, rejetés, stigmatisés à jamais par un système implacable. L’odeur âcre de la misère et du désespoir flottait dans l’air, un épais brouillard qui obscurcissait l’espoir d’un avenir meilleur. Jean Valjean, parmi eux, se sentait comme un naufragé sur une île déserte, abandonné à la merci des éléments.

Le Stigmate Indélébile

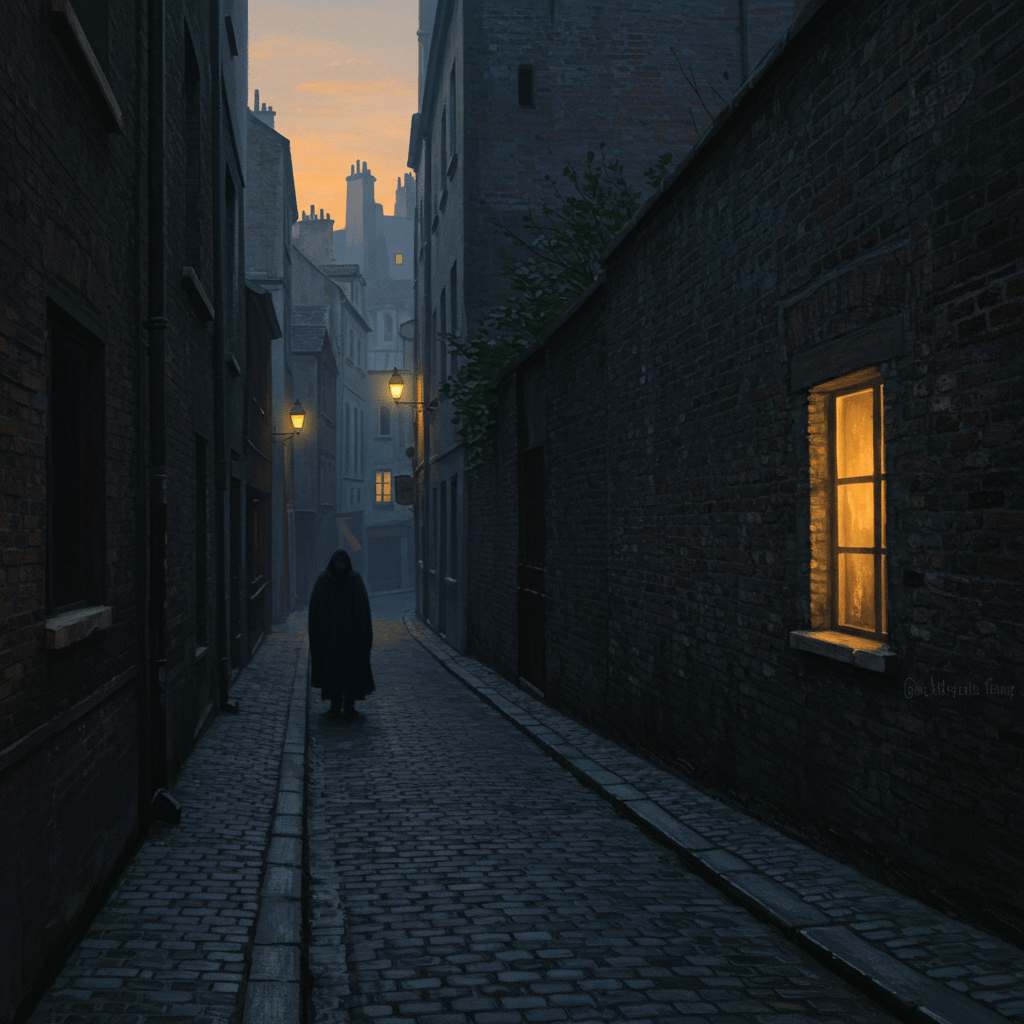

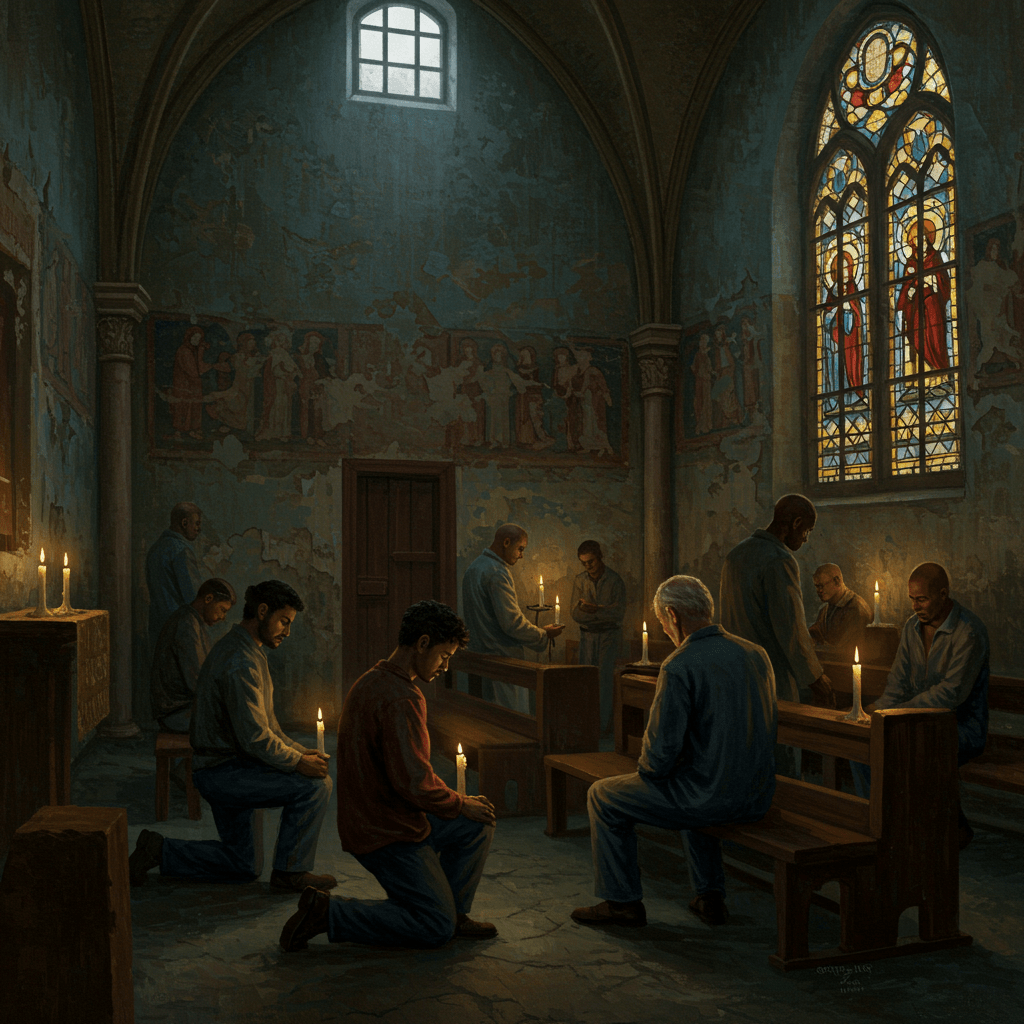

La marque de Cain, le poids de la condamnation, ne quittait pas Jean Valjean. Chaque regard, chaque murmure, chaque porte qui se claquait devant lui, lui rappelait son passé. Le simple fait de tendre la main pour demander de l’aide était une épreuve insurmontable. Son nom, synonyme de malfaiteur, précédait sa présence, fermant toutes les portes de la compassion. Les auberges lui refusaient l’hospitalité, les boulangers le renvoyaient avec mépris, et les regards accusateurs le suivaient comme une ombre menaçante. La société, dans son intolérance, avait choisi de le condamner à une perpétuité sociale, bien plus cruelle que les années passées derrière les barreaux.

L’Étau de la Misère

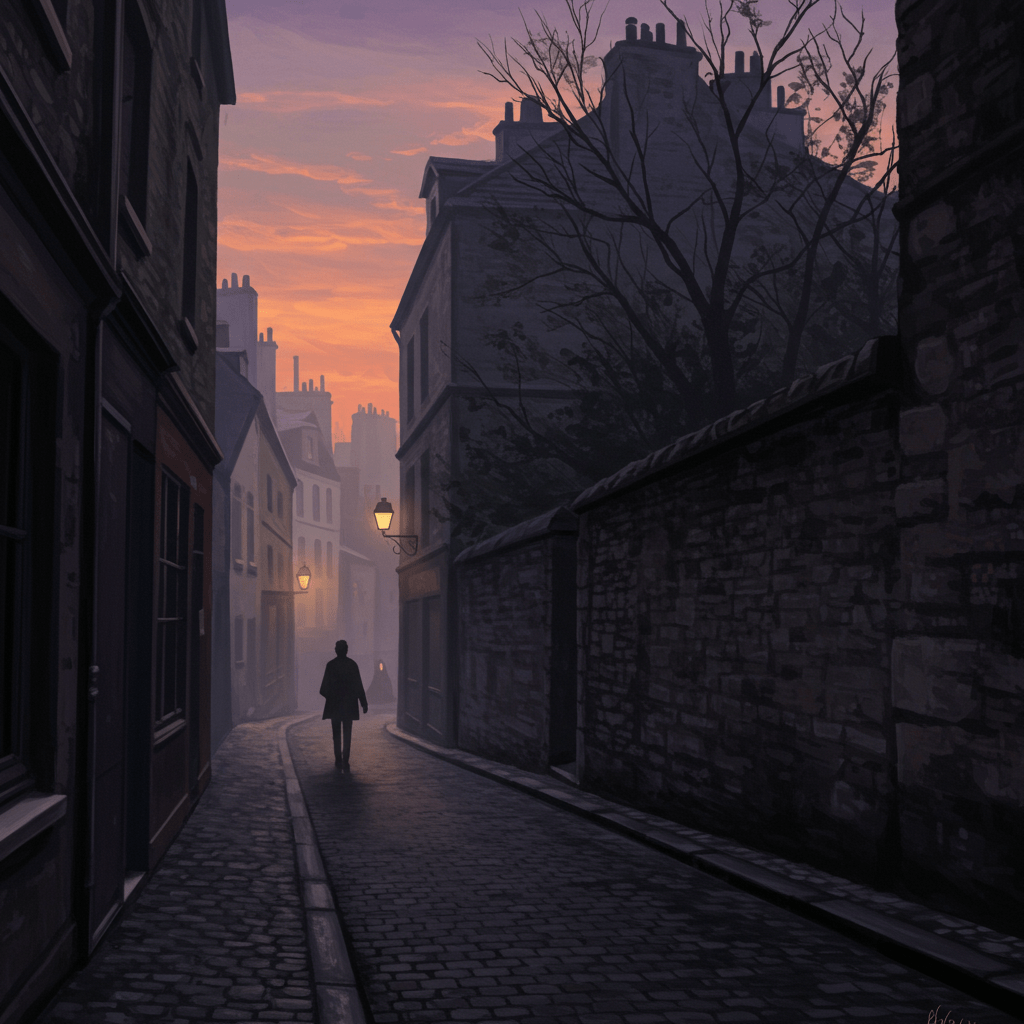

La faim rongeait son ventre, le froid pénétrait jusqu’à ses os. Sans argent, sans travail, sans soutien, Jean Valjean errait dans les rues sombres de Paris, une âme perdue dans un labyrinthe de désespoir. Il tenta de trouver du travail, mais son passé le rattrapait sans cesse. Chaque employeur, au moindre soupçon, le rejeta sans ménagement. La misère l’engloutissait, le ramenant inexorablement vers les bas-fonds, vers le cercle vicieux qui menaçait de le réduire en poussière.

La Tentation du Désespoir

La faim et le désespoir aiguisaient ses instincts de survie. La tentation était forte, la promesse d’un soulagement temporaire, aussi illusoire qu’un mirage dans le désert. Le vol, le crime, semblaient être le seul moyen de survivre, de combler le vide qui le rongeait. Il hésitait, tiraillé entre la volonté de se racheter et l’appel implacable de l’instinct. Le souvenir de sa sœur, son amour pour elle, le retenait encore, mais les forces qui le poussaient vers la récidive étaient de plus en plus pressantes.

La Lumière d’un Espoir Flétri

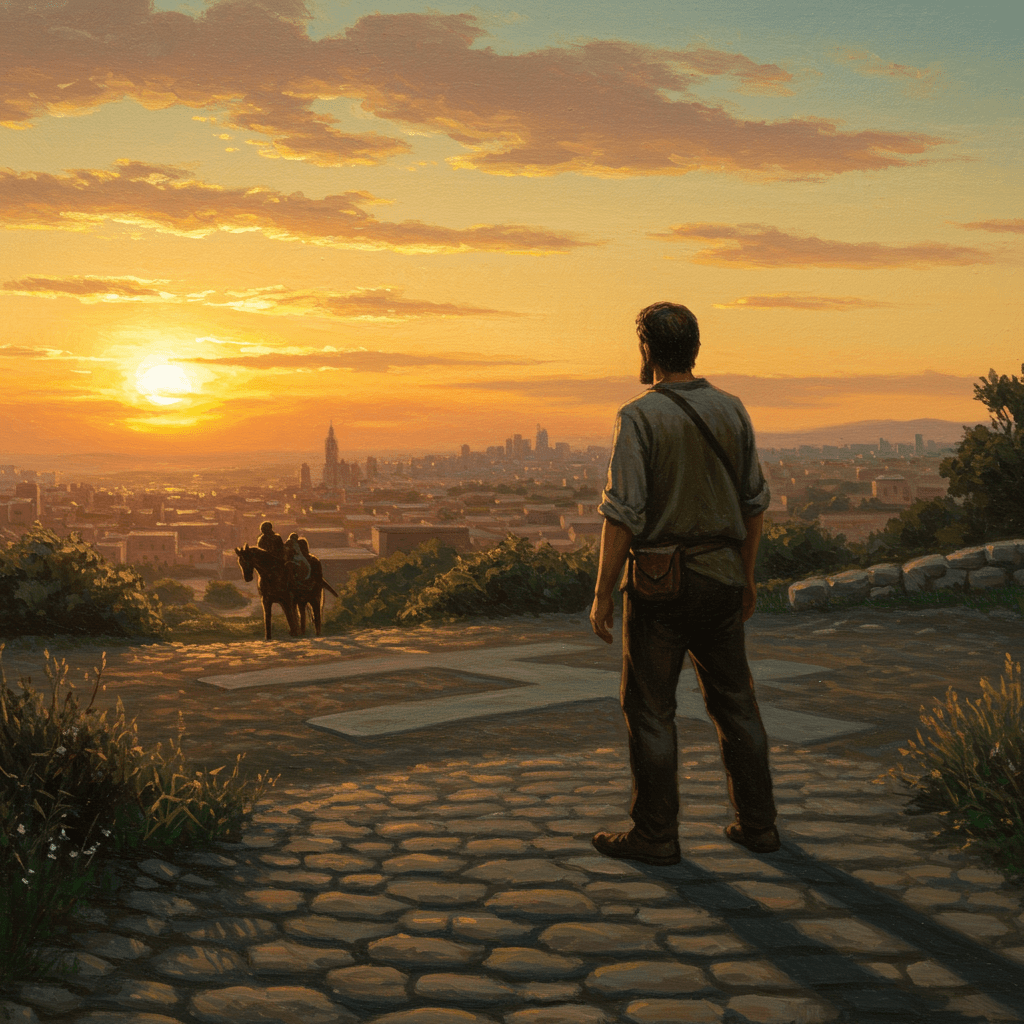

Un jour, un rayon de lumière perce les ténèbres. Une rencontre fortuite, une main tendue par un homme compatissant, une parole d’espoir et de compassion. Jean Valjean hésite, la méfiance le ronge, les cicatrices de son passé restent béantes. L’opportunité d’une vie nouvelle se présente, une seconde chance, une possibilité de rompre le cercle vicieux de la prison et de la misère. Mais le passé, tel un spectre tenace, ne le quitte pas. La peur de la trahison, la crainte d’être à nouveau rejeté le hantent. L’espoir se profile à l’horizon, fragile comme un souffle, mais il existe, une lueur ténue dans les profondeurs de l’abîme.

La nuit, sous le ciel étoilé, Jean Valjean se sentait seul, perdu. Les souvenirs le hantaient, les visages des autres détenus, leurs destins brisés, leurs espoirs anéantis. Le poids de la société, son jugement implacable, pesait encore sur son âme. Le lendemain, il devrait faire un choix, un choix qui déterminerait son avenir, son destin. Un avenir incertain, une route semée d’embûches, mais un avenir qui, malgré tout, lui offrait une chance de rédemption.