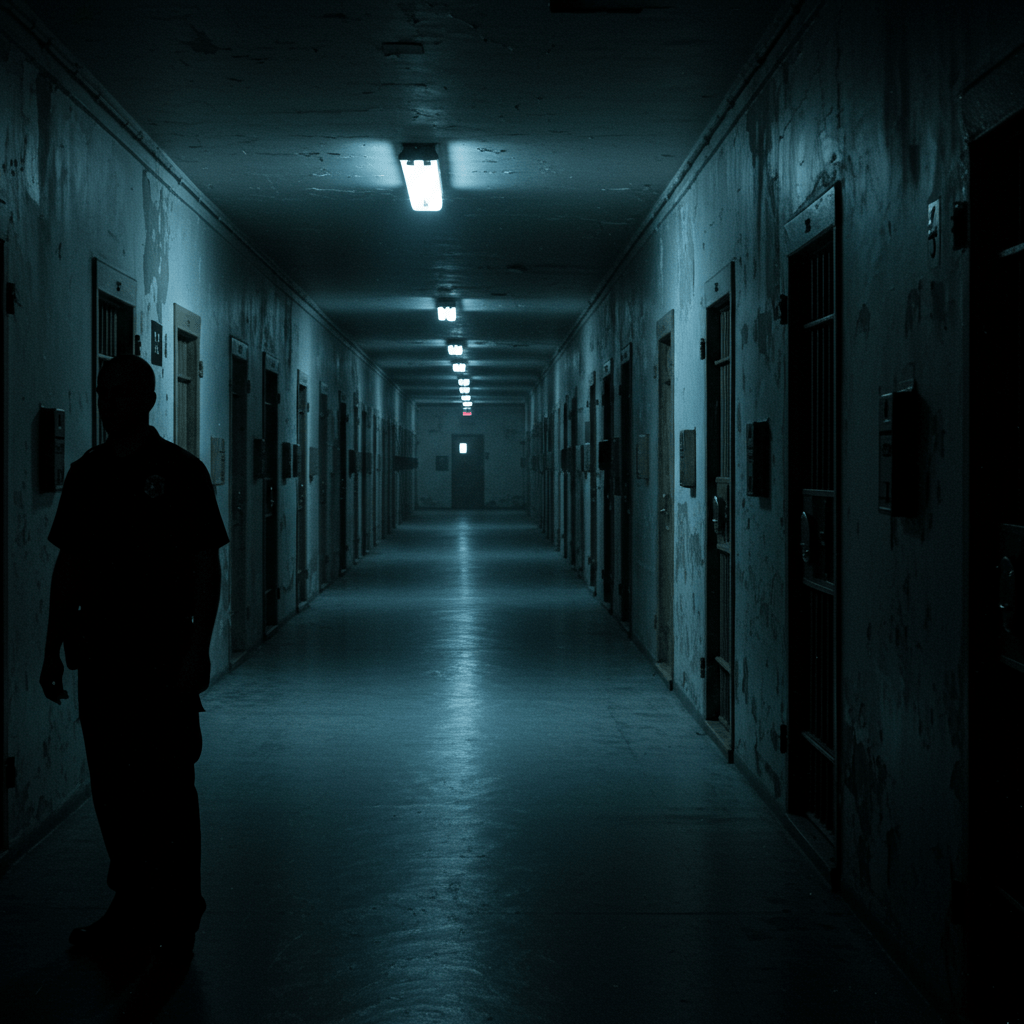

Paris, l’an de grâce 1848. Un crachin fin et persistant enveloppait les pavés luisants de la rue Saint-Honoré, transformant les reflets des lanternes à gaz en auréoles fantomatiques. Le vent, un souffle glacé venu des entrailles de la Seine, s’engouffrait dans les ruelles étroites, emportant avec lui des murmures, des rires étouffés, et les plaintes occasionnelles d’un chat égaré. Pourtant, malgré cette ambiance lugubre, la ville ne dormait jamais vraiment. Sous le voile de l’obscurité, une autre vie, plus secrète et souvent plus brutale, se déployait, rythmée par les pas lourds et réguliers des hommes du Guet.

Ces sentinelles de la nuit, garants d’un ordre fragile dans une ville en constante ébullition, étaient bien plus que de simples patrouilles. Ils étaient les bras armés de la justice, les remparts contre le chaos, et parfois, hélas, les instruments d’une injustice plus subtile. Leur équipement, loin d’être uniforme, racontait une histoire, celle d’une institution vieille de plusieurs siècles, adaptant tant bien que mal ses méthodes aux réalités changeantes d’une société en pleine mutation. Ce soir, nous allons suivre l’un d’eux, le Sergent Armand Dubois, dans sa ronde nocturne, et observer de près les outils qui font de lui un représentant de la loi, un protecteur, et potentiellement, un danger.

Le Barda du Guet: Plus qu’un Simple Uniforme

Le Sergent Dubois serrait le col de son manteau de drap bleu marine, espérant trouver un peu de chaleur dans le tissu rêche. Ce manteau, élément central de l’uniforme du Guet, était conçu pour résister aux intempéries, mais aussi pour offrir une certaine protection contre les coups. Sous le manteau, il portait une veste de cuir épaisse, matelassée, qui absorbait les chocs et rendait plus difficile la pénétration d’une lame. Ce n’était pas une armure, loin de là, mais cela pouvait faire la différence lors d’une rixe impromptue.

« Maudit temps, » grommela Dubois, sa respiration formant un nuage de buée devant son visage. « On se croirait revenu en plein mois de Janvier. » Il tapota du pied pour se réchauffer. Sa culotte de peau, serrée sous ses bottes montantes, grinçait à chaque mouvement. Ces bottes, robustes et bien cirées, étaient un investissement personnel. L’administration fournissait un modèle standard, mais Dubois, soucieux de son confort et de sa sécurité, avait préféré payer de sa poche pour un modèle plus solide, capable de résister aux pavés glissants et aux ruelles boueuses.

Sa main se referma sur la poignée de son épée courte, le “bréviaire du guet”, comme l’appelaient certains avec ironie. Cette épée, bien qu’elle ne fût plus l’arme de prédilection des duels, restait un symbole de son autorité, et un outil potentiellement mortel. La lame, en acier trempé, était affûtée comme un rasoir. Dubois la gardait toujours propre et huilée, prêt à l’utiliser si nécessaire. Il se souvenait encore de la leçon que lui avait donnée son ancien sergent : « Une épée rouillée est une honte pour un homme du Guet, Dubois. Elle est le reflet de ton manque de discipline et de ton mépris pour ton devoir. »

« Sergent ! » Une voix l’interrompit. C’était le jeune garde, Philippe, qui arrivait en courant. « Un attroupement rue Montmartre ! Des cris et des injures… On dirait une querelle de jeu. »

Dubois soupira. « Encore ? Ces joueurs sont une plaie. Allons-y, Philippe. Mais soyons prudents. Ces gens sont souvent armés et prêts à en découdre. »

La Lanterne et le Sifflet: Lumière et Ordre dans la Nuit

En plus de son épée et de son uniforme, Dubois portait une lanterne à huile, accrochée à sa ceinture. La lumière vacillante projetait des ombres dansantes sur les murs, éclairant son chemin et signalant sa présence. Cette lanterne n’était pas seulement un outil pratique, c’était aussi un symbole. Elle représentait la lumière de la justice, perçant les ténèbres du crime. Dubois savait qu’il devait la protéger à tout prix, car sans elle, il serait aveugle et vulnérable dans ce labyrinthe de ruelles sombres.

Il portait également un sifflet en argent, suspendu à une chaîne autour de son cou. Ce sifflet, petit mais puissant, était son moyen de communication avec les autres gardes. Un coup bref signalait une situation d’urgence, deux coups appelaient des renforts, et trois coups annonçaient la fin de la ronde. Dubois avait déjà utilisé ce sifflet à maintes reprises, et il savait que chaque coup pouvait avoir des conséquences importantes.

En avançant vers la rue Montmartre, Dubois vérifia le bon état de sa matraque, dissimulée sous son manteau. Cette matraque, faite de bois dur et renforcée de fer, était une arme non létale, conçue pour maîtriser les individus sans les tuer. Dubois préférait utiliser la matraque à l’épée chaque fois que possible. Il savait que l’usage de la force devait être proportionné à la menace, et qu’il était responsable de la sécurité de tous, y compris de ceux qu’il arrêtait.

« Sergent, regardez ! » Philippe pointa du doigt une silhouette sombre qui se faufilait entre les immeubles. « On dirait un pickpocket. »

Dubois plissa les yeux. « Suivons-le, Philippe. Mais restons discrets. Nous ne voulons pas l’effrayer avant de l’avoir pris la main dans le sac. »

Face à la Pègre: La Justice à la Pointe de l’Épée?

La rue Montmartre était un véritable chaos. Des hommes se battaient, des bouteilles volaient, et des injures fusaient de toutes parts. Au centre de la mêlée, un groupe de joueurs de cartes se disputaient violemment. L’atmosphère était chargée de fumée de tabac, de sueur et d’alcool. Dubois s’avança, son épée à la main, et cria d’une voix forte : « Au nom de la loi, cessez le feu ! »

Son intervention eut l’effet d’une douche froide. Les combattants s’arrêtèrent, stupéfaits. Quelques regards hostiles se tournèrent vers Dubois, mais personne n’osa bouger. Le sergent profita de cet instant de confusion pour s’approcher des joueurs et les sommer de se calmer. Mais l’un d’eux, un individu corpulent au visage balafré, refusa d’obéir.

« Qui êtes-vous pour me donner des ordres ? » grogna l’homme. « Je suis chez moi ici. »

Dubois le fixa droit dans les yeux. « Je suis le Sergent Dubois du Guet, et je vous ordonne de vous disperser immédiatement. Si vous refusez, je serai obligé d’utiliser la force. »

L’homme ricana. « La force ? Vous croyez me faire peur avec votre épée rouillée ? » Il tira un couteau de sa poche et se jeta sur Dubois. Le sergent esquiva l’attaque et riposta avec sa matraque, frappant l’homme à l’épaule. L’homme tomba à genoux, en hurlant de douleur. Les autres joueurs, voyant leur chef à terre, se dispersèrent en courant.

Pendant ce temps, Philippe avait réussi à arrêter le pickpocket qu’ils avaient suivi. L’homme, un jeune garçon maigre et effrayé, se débattait comme un diable, mais Philippe le tenait fermement.

« Bien joué, Philippe, » dit Dubois, essoufflé. « Emmène-le au poste. Quant à cet énergumène, je m’en occupe. »

L’Équipement du Guet: Symbole d’Ordre ou d’Oppression?

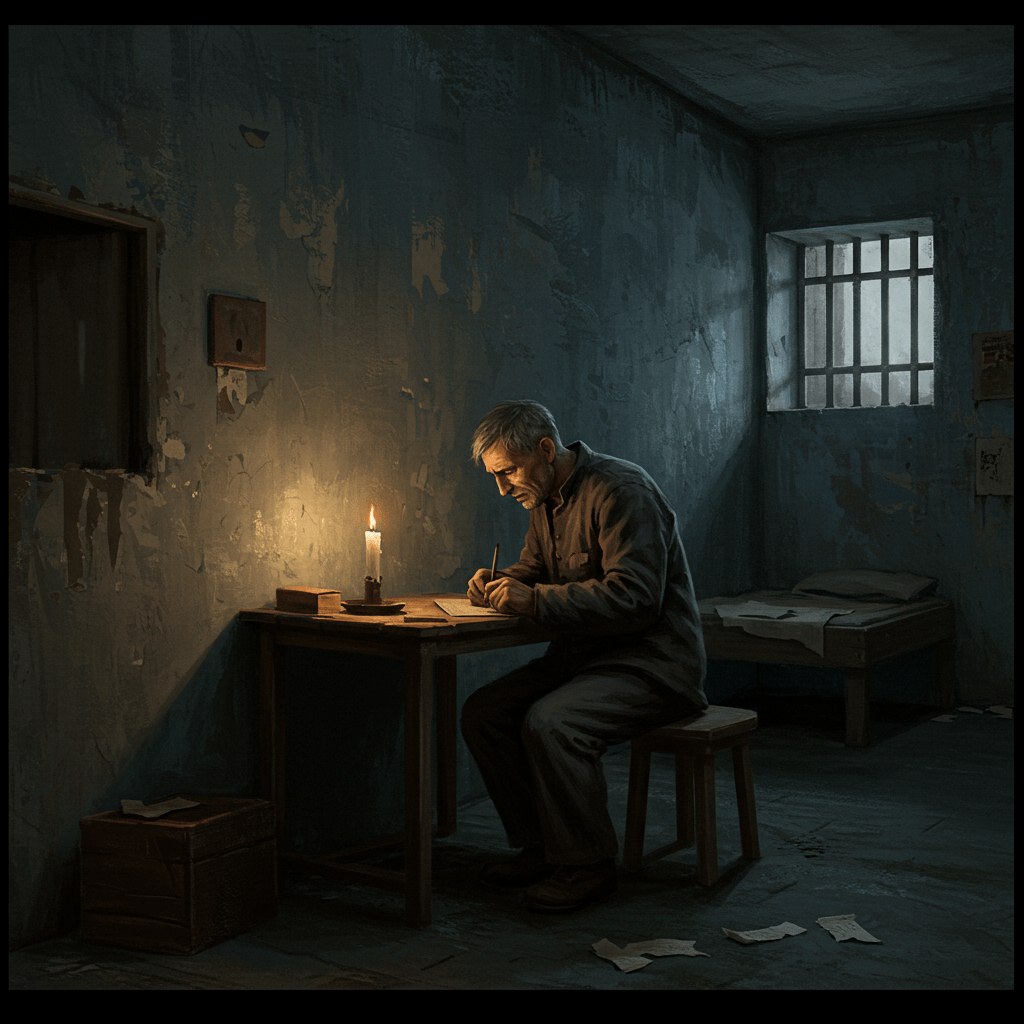

En ramenant l’homme blessé au poste de police, Dubois repensait à son équipement. L’épée, la lanterne, le sifflet, la matraque… Tous ces objets étaient des outils de justice, conçus pour protéger les citoyens et maintenir l’ordre. Mais ils pouvaient aussi être utilisés pour opprimer, pour abuser de son pouvoir, pour semer la peur. Dubois avait vu des gardes corrompus utiliser leur équipement pour leur propre profit, pour racketter les commerçants, pour intimider les innocents.

Il savait que le véritable pouvoir du Guet ne résidait pas dans son équipement, mais dans l’intégrité de ses hommes. Un garde honnête et courageux pouvait faire une grande différence, même avec des moyens limités. Mais un garde corrompu et lâche pouvait causer des dégâts considérables, même avec les meilleures armes.

Dubois se demandait souvent si le Guet était vraiment une force pour le bien. Il avait vu tant de misère, tant de violence, tant d’injustice. Parfois, il avait l’impression de ne faire que maintenir un couvercle sur une marmite en ébullition, repoussant sans cesse l’explosion inévitable. Mais il continuait à faire son travail, jour après jour, nuit après nuit, avec la conviction que même un petit acte de justice pouvait faire une différence.

Il savait aussi que son équipement, aussi rudimentaire fût-il, était essentiel pour sa survie. Sans son manteau, il aurait froid. Sans ses bottes, il glisserait sur les pavés. Sans son épée, il serait vulnérable face aux criminels. L’équipement du Guet était un symbole de son autorité, mais aussi un rappel constant de ses responsabilités.

L’Aube et les Ombres: Un Nouveau Jour, les Mêmes Défis

L’aube pointait enfin à l’horizon, chassant les ténèbres et annonçant un nouveau jour. Dubois rentra au poste de police, fatigué mais satisfait. Il avait arrêté un pickpocket, maîtrisé un joueur violent, et contribué à maintenir l’ordre dans son quartier. Ce n’était pas grand-chose, mais c’était déjà ça.

Il rangea son équipement avec soin, nettoyant son épée et vérifiant l’état de sa lanterne. Il savait qu’il devrait bientôt repartir en patrouille, prêt à affronter les mêmes défis, les mêmes dangers. Mais il était prêt. Il était un homme du Guet, et il était fier de son devoir.

Le soleil levant illuminait les rues de Paris, effaçant les ombres de la nuit. Mais Dubois savait que ces ombres ne disparaissaient jamais vraiment. Elles se cachaient dans les recoins sombres de la ville, prêtes à ressurgir à la moindre occasion. Et c’était à lui, et à ses camarades du Guet, de les combattre sans relâche, avec leur équipement rudimentaire, leur courage, et leur foi en la justice. La justice à la pointe de l’épée, une justice imparfaite, certes, mais la seule qu’ils pouvaient offrir dans ce monde imparfait.