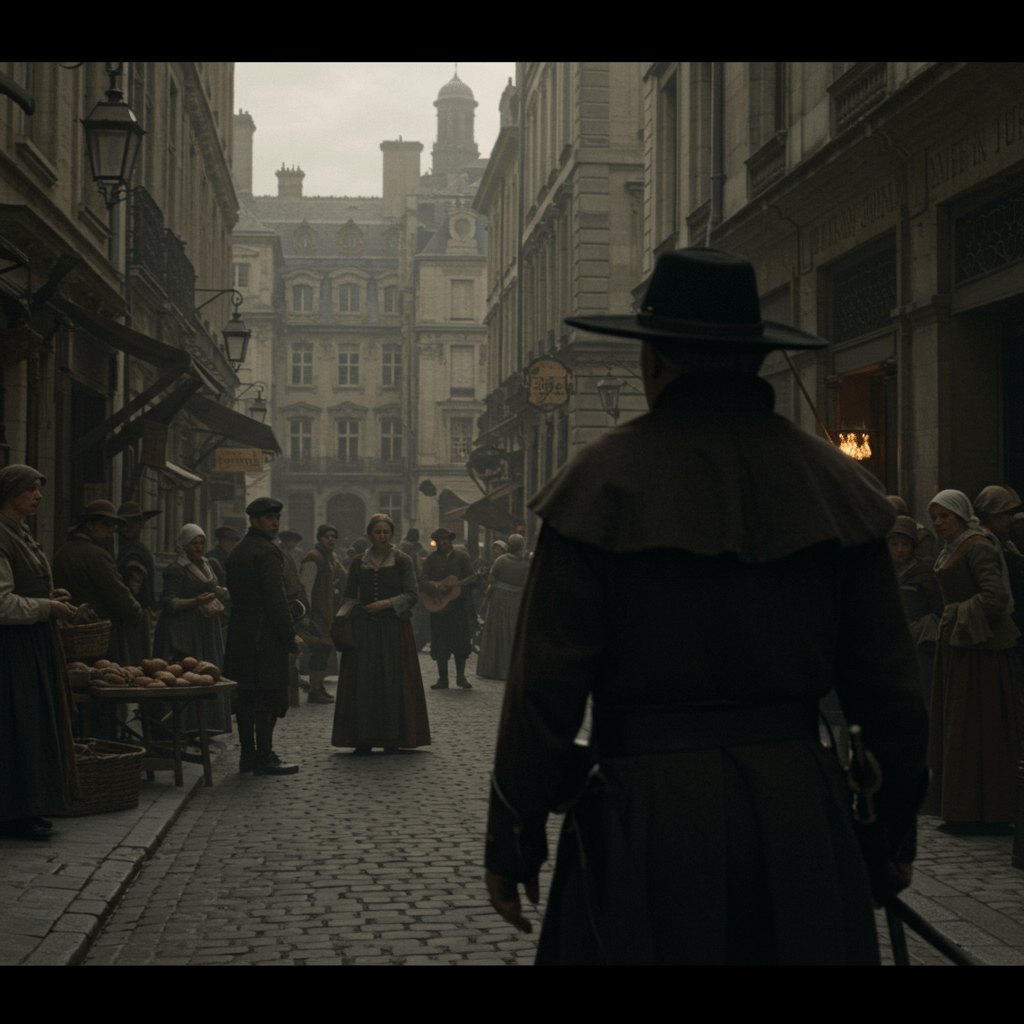

Ah, mes chers lecteurs! Imaginez-vous, si vous le voulez bien, les ruelles sombres et sinueuses du Paris du Roi-Soleil. Un Paris où la magnificence de Versailles côtoie la misère la plus abjecte, où les carrosses dorés croisent les mendiants faméliques. Dans cet enchevêtrement de gloire et de désespoir, une force nouvelle émerge, discrète mais omniprésente : la Police Royale. Son rôle, bien loin de se limiter à la simple arrestation des malandrins, s’étend à un domaine bien plus vaste, une toile tissée d’ordre et de surveillance, de répression et, chose plus étonnante encore, de prévention.

C’est un monde fascinant que je vous propose d’explorer aujourd’hui, un monde où l’ombre de Nicolas de la Reynie, premier lieutenant général de police de Paris, plane sur chaque pavé, chaque marché, chaque salon de jeu clandestin. Car sous Louis XIV, la police ne se contente plus de réagir aux crimes commis. Elle aspire, avec une ambition dévorante, à anticiper, à prévoir, à étouffer dans l’œuf les germes de la discorde et du désordre. Accompagnez-moi donc dans cette enquête au cœur du pouvoir et de la surveillance, et découvrons ensemble les deux piliers sur lesquels repose cette nouvelle force de l’ordre : la répression implacable et la prévention audacieuse.

Le Guet Royal et les Premières Patrouilles

Avant de parler de la Police Royale telle que nous la connaissons sous Louis XIV, il faut évoquer son ancêtre, le Guet Royal. Des hommes en armes, certes, mais souvent plus prompts à la beuverie qu’à la capture des voleurs. Imaginez la scène : une nuit d’hiver glaciale, une ruelle sombre éclairée par le vacillement d’une lanterne. Un groupe de guets, plus éméchés qu’alertes, chantent à tue-tête des chansons paillardes. Soudain, un cri! Une bourse est dérobée! Mais nos valeureux gardiens sont trop occupés à s’épauler pour ne pas tomber qu’ils laissent le larron s’échapper sans même un regard.

C’est cette inefficacité criante qui pousse Louis XIV à réformer en profondeur le système. De la Reynie, homme de loi rigoureux et visionnaire, comprend que la simple force brute ne suffit pas. Il faut organiser, structurer, informer. Il met en place des patrouilles régulières, des hommes entraînés et discrets, capables d’observer sans être vus, d’écouter sans être entendus. “Il faut connaître Paris comme sa poche,” disait-il à ses recrues, “chaque ruelle, chaque taverne, chaque visage. La connaissance est notre arme la plus puissante.” Imaginez un jeune agent, caché dans l’ombre d’une arcade, observant les allées et venues d’une taverne louche. Il prend note des visages, des conversations, des transactions douteuses. Chaque information, si insignifiante soit-elle, est consignée et transmise à ses supérieurs. C’est ainsi que se tisse la toile de la surveillance royale.

La Répression : Châtiments Exemplaires et Prisons Royales

La répression, mes amis, était un art à part entière sous le règne du Roi-Soleil. Point de pitié pour les criminels! Les châtiments se devaient d’être exemplaires, afin de dissuader toute velléité de rébellion ou de transgression. Le gibet, la roue, le pilori… autant de spectacles macabres qui rythmaient la vie parisienne et rappelaient à tous les risques encourus en cas de désobéissance. “Que la justice du Roi soit redoutée,” tel était le mot d’ordre. Imaginez une place publique bondée, le bourreau dressant sa hache scintillante. Un voleur, condamné pour ses méfaits, est conduit au supplice. La foule, avide de sang et de justice, retient son souffle. La hache s’abat, et le silence se fait, lourd et pesant. L’exemple est donné, la loi est respectée, du moins en apparence.

Mais la répression ne se limitait pas aux exécutions publiques. Les prisons royales, comme la Bastille ou le Châtelet, étaient des lieux de détention redoutables, où les prisonniers croupissaient dans des conditions effroyables. “Entrez ici,” disait-on aux criminels, “et oubliez la lumière du jour.” Imaginez un cachot sombre et humide, où un prisonnier, enchaîné aux murs, attend son jugement. Les rats grouillent autour de lui, la nourriture est infecte, et l’espoir s’amenuise de jour en jour. C’est dans ces lieux de désespoir que la Police Royale exerçait son pouvoir absolu, loin des regards et des consciences.

La Prévention : Police des Mœurs et Contrôle Social

Et voici, mes chers lecteurs, l’aspect le plus fascinant, le plus novateur du travail de la Police Royale sous Louis XIV : la prévention. Car De la Reynie ne se contentait pas de réprimer les crimes une fois commis. Il cherchait à les anticiper, à les empêcher de se produire. Et pour cela, il mettait en place un système de surveillance et de contrôle social d’une ampleur inédite. “Mieux vaut prévenir que guérir,” disait-il, “et la santé du royaume dépend de la moralité de ses sujets.” Imaginez un groupe d’agents discrets, observant les allées et venues d’une maison de jeu clandestine. Ils notent les noms des joueurs, les sommes misées, les dettes contractées. Ces informations sont ensuite utilisées pour faire pression sur les familles, pour ruiner les réputations, pour briser les carrières. L’objectif est clair : dissuader les gens de s’adonner à des activités jugées immorales ou dangereuses.

La police des mœurs était particulièrement active. Elle surveillait les prostituées, les libertins, les athées, tous ceux qui ne se conformaient pas aux normes morales imposées par le pouvoir royal. “La religion est le ciment de la société,” affirmait Louis XIV, “et il est de notre devoir de la protéger contre les déviations.” Imaginez un agent, se faisant passer pour un client, entrant dans un bordel clandestin. Il observe les femmes, écoute leurs conversations, prend note des clients. Puis, au moment opportun, il donne le signal, et les forces de l’ordre font irruption, arrêtant tout le monde et confisquant les biens. Le bordel est fermé, les prostituées sont enfermées, et la moralité est sauve, du moins en apparence.

Le Dénouement : Un Pouvoir Absolu et ses Limites

Ainsi, mes chers lecteurs, vous avez pu entrevoir la complexité et l’ambivalence du rôle de la Police Royale sous Louis XIV. Un instrument de pouvoir absolu, certes, mais aussi un outil de contrôle social et de prévention du crime. Grâce à la répression implacable et à la prévention audacieuse, De la Reynie réussit à imposer un ordre relatif dans les rues de Paris, à faire régner la loi du Roi, à museler les oppositions. Mais ce pouvoir absolu avait aussi ses limites. La surveillance constante, la délation encouragée, la répression aveugle… autant d’éléments qui créaient un climat de suspicion et de peur, qui étouffaient la liberté et la spontanéité. Et derrière la façade de l’ordre et de la moralité, les inégalités sociales, la misère et la corruption continuaient à ronger le royaume.

L’histoire de la Police Royale sous Louis XIV est donc une histoire de pouvoir et de contrôle, de répression et de prévention, mais aussi une histoire de limites et de contradictions. Une histoire qui nous rappelle que la sécurité et la liberté sont deux valeurs essentielles, mais souvent difficiles à concilier. Et que le prix à payer pour l’ordre peut parfois être trop élevé. Car, comme le disait un célèbre philosophe de l’époque, “qui veut trop prouver, ne prouve rien.“