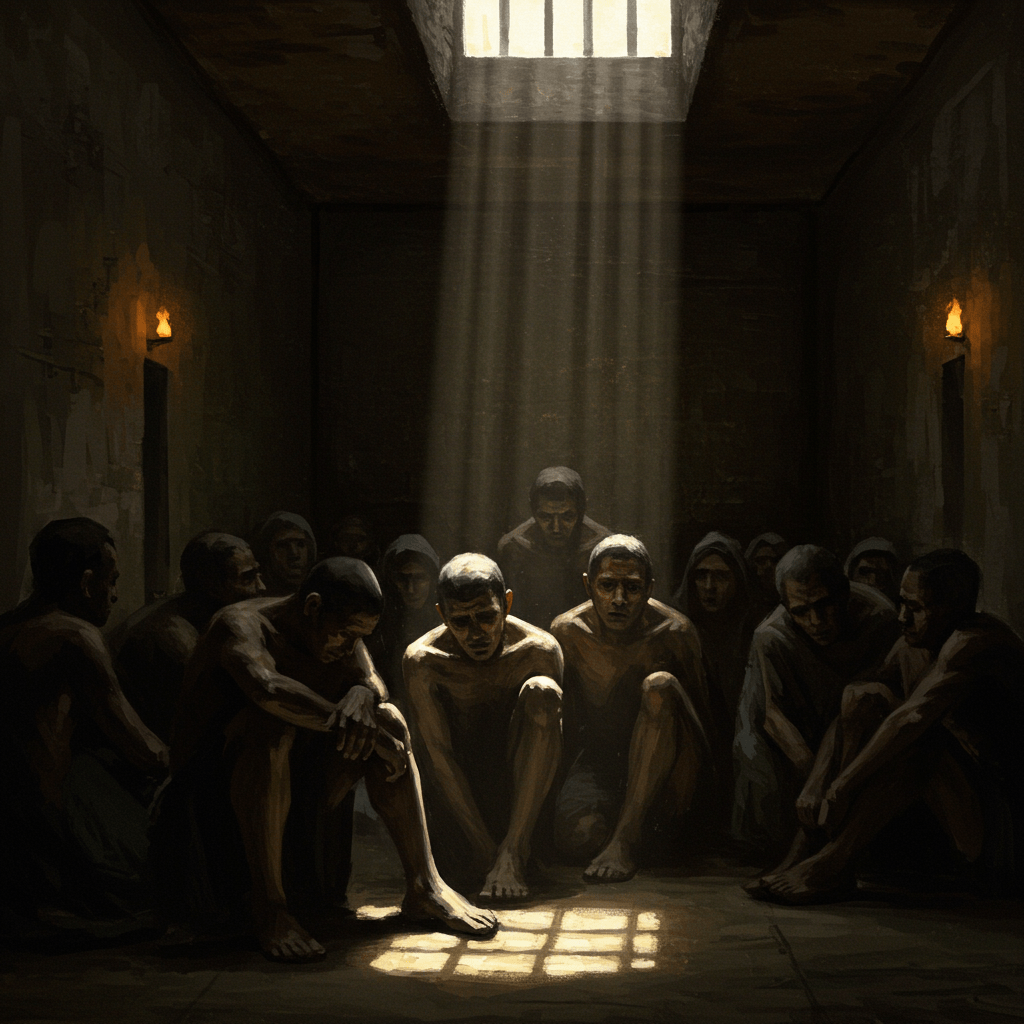

Les murs de pierre, épais et froids, semblaient eux-mêmes respirer un air de désespoir. La Conciergerie, ce monument à la fois majestueux et sinistre, se dressait fièrement, mais impitoyablement, au cœur de Paris. Derrière ses imposantes murailles, se jouaient des drames humains, des destins brisés, des vies réduites à l’ombre de la prison. L’odeur âcre de la paille pourrie et de la sueur humaine flottait dans les couloirs sombres, un parfum pestilentiel qui s’accrochait à la gorge comme une main spectrale.

Dans ces geôles obscures, où la lumière du soleil ne pénétrait que difficilement, se croisaient des âmes brisées, des hommes et des femmes accusés de crimes divers, de simples larcins à des conspirations politiques. Des visages marqués par la souffrance, les yeux creusés par le manque de sommeil et la faim, reflétaient la noirceur de leur situation. Leurs histoires, pourtant, restaient dissimulées dans les profondeurs des archives, un trésor de témoignages humains, oubliés et empoussiérés.

Le Forgeron de Montmartre

Jean-Baptiste, un forgeron robuste de Montmartre, connu pour ses mains calleuses et son cœur généreux, avait été jeté en prison pour un crime qu’il n’avait pas commis. Accusé de vol à main armée, il était devenu la victime d’une machination politique, une pièce sacrificielle dans un jeu plus vaste. Ses appels à la justice étaient restés vains, ses cris perdus dans le tumulte de la révolution. Chaque nuit, il entendait le cliquetis des chaînes des autres prisonniers, un chœur funèbre qui rythmait les heures d’angoisse. Ses journées étaient un long chemin de croix, entre les interrogatoires brutaux et les privations.

La Dame de la Haute-Bourgeoisie

Isabelle de Valois, une dame de la haute-bourgeoisie, au charme ravageur et à l’esprit vif, avait été incarcérée pour son implication présumée dans une conspiration royale. Ses élégants vêtements, autrefois symbole de sa richesse et de son pouvoir, étaient maintenant en lambeaux, témoignant de son déclin. Emprisonnée dans une cellule plus confortable que les autres, elle conservait malgré tout une dignité farouche. Elle utilisait son intelligence et sa finesse pour naviguer dans les eaux troubles de la prison, tissant des alliances fragiles et protégeant ses secrets jalousement.

Le Jeune Étudiant Révolutionnaire

Antoine, un jeune étudiant révolutionnaire, idéaliste et fougueux, avait été arrêté pour sa participation à une manifestation politique. Ses yeux, autrefois brillants d’espoir et d’idéaux, étaient maintenant voilés par la déception et la fatigue. La prison avait érodé ses convictions, mais pas son courage. Il partageait son pain avec les autres prisonniers, les plus faibles, leur insufflant un espoir fragile dans un environnement sans pitié. Ses écrits clandestins, cachés dans les murs, témoignaient de sa résilience et de sa détermination.

Le Prisonnier Mystérieux

Un homme, dont l’identité restait un mystère, occupait une cellule isolée, à l’écart des autres. On le disait muet, incapable ou peu désireux de parler. Une aura de mystère entourait sa personne. Les gardiens le traitaient avec une certaine crainte. Seuls quelques bribes de son passé pouvaient être glanées auprès des prisonniers les plus anciens, des murmures et des rumeurs qui se propageaient dans l’obscurité de la Conciergerie. Son silence était plus lourd que tous les cris réunis.

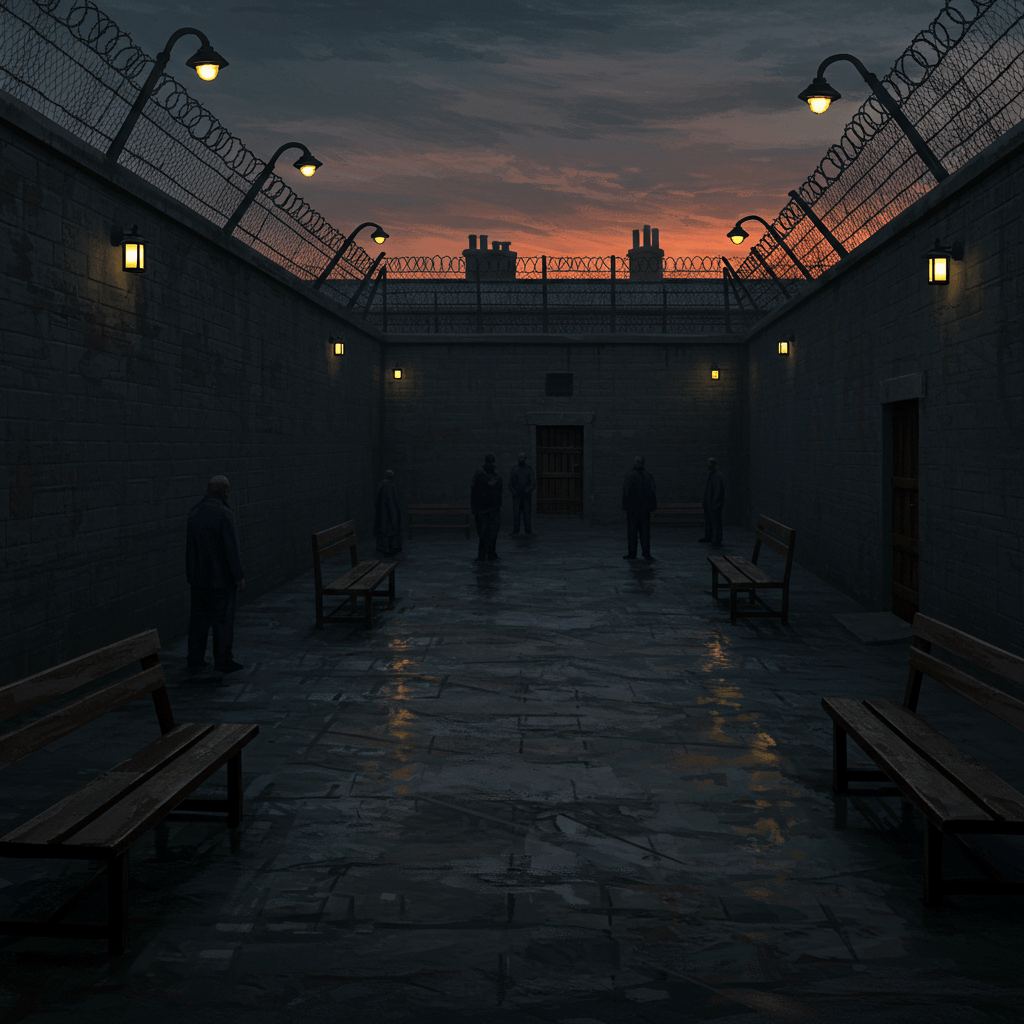

Les murs de la Conciergerie avaient été témoins de tant de drames, de tant de vies brisées. Des histoires inachevées, des destins brisés, des souffrances indicibles, tout cela était gravé dans la pierre, dans les ombres, dans les souvenirs fantomatiques qui hantaient les couloirs. Ces hommes et ces femmes, malgré leur malheur, ont laissé une empreinte indélébile dans l’histoire, un témoignage poignant de la fragilité de la vie et de la force de l’esprit humain.

Les archives des prisons, un recueil de destins brisés, restent un lieu de mémoire, un rappel constant de la nécessité de justice, de compassion, et de la lutte incessante pour la liberté et la dignité humaine.