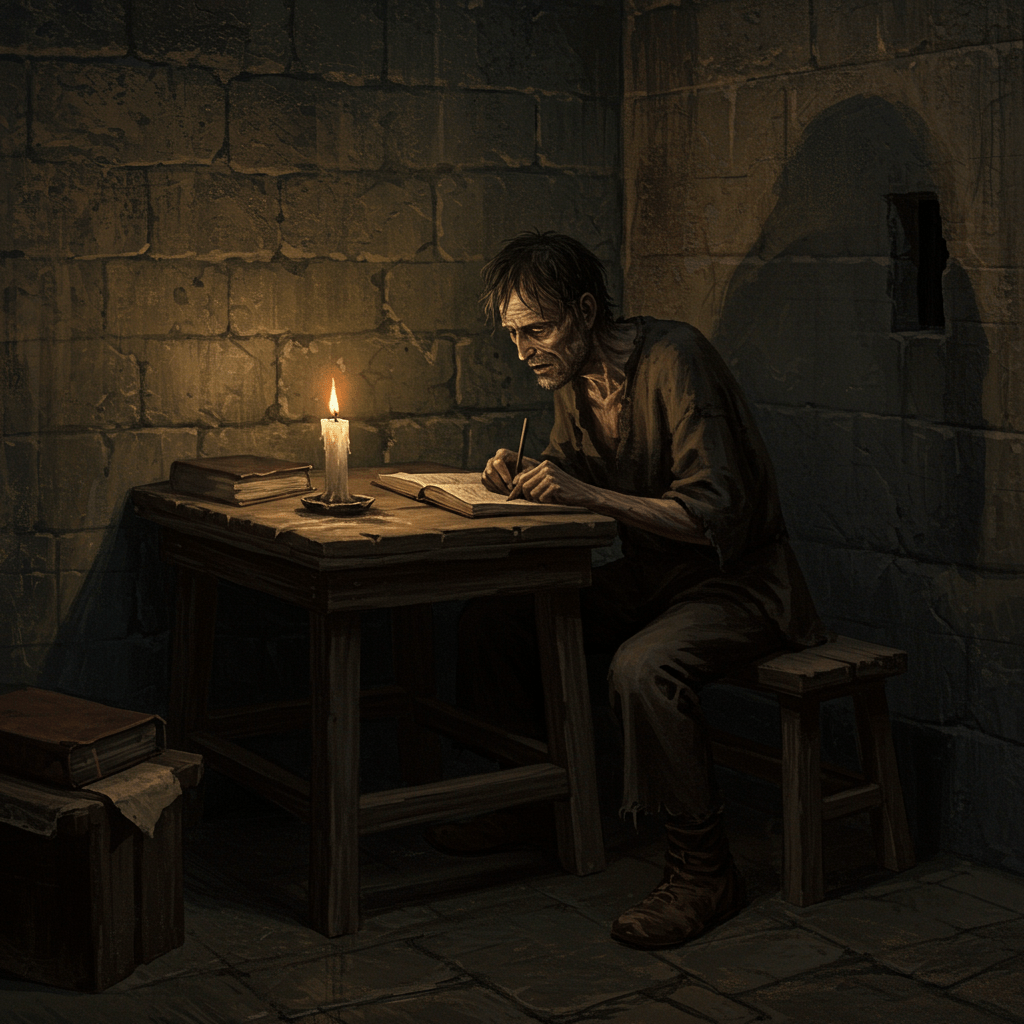

Les murs de pierre, épais et froids, semblaient respirer le silence. Une lourde porte de chêne, cloutée de fer, séparait le monde extérieur de l’univers clos et sombre de la prison de Bicêtre. À l’intérieur, une autre vie palpitait, cachée derrière les barreaux, une vie faite d’encre et de silence, où la plume remplaçait l’épée et où les pages manuscrites se substituaient aux rires et aux cris de la liberté. Le crépitement des plumes sur le papier, les murmures feutrés des conversations clandestines, formaient une étrange symphonie dans les couloirs sinueux et poussiéreux.

L’odeur âcre de la moisissure et du pain rassis se mêlait au parfum subtil de l’encre, un parfum qui évoquait à la fois l’espoir et le désespoir. Car dans ces cellules obscures, des hommes et des femmes, condamnés ou emprisonnés, trouvaient refuge dans l’écriture, dans la lecture, dans la création artistique. C’était une manière de survivre, de maintenir une étincelle d’humanité au cœur des ténèbres, de résister à l’oubli et à la désolation.

L’Écriture comme Soupape de Sûreté

Pour beaucoup, l’écriture était une nécessité vitale, une façon de donner forme à leurs pensées, à leurs souffrances, à leurs rêves inassouvis. Dans le silence de leur cellule, ils consignaient leurs mémoires, leurs réflexions philosophiques, leurs poèmes déchirants. Certains composaient des romans, des drames, des récits d’aventures, créant des mondes imaginaires pour échapper à la réalité implacable de leur captivité. Ces écrits, souvent cachés dans des recoins secrets, témoignent d’une incroyable force d’esprit, d’une volonté farouche de ne pas se laisser briser par les murs de la prison.

On trouvait parmi ces prisonniers des auteurs anonymes, des poètes oubliés, des penseurs clandestins. Leurs œuvres, souvent passées de main en main, circulaient à l’insu des gardiens, créant un réseau secret de transmission culturelle au cœur même du système carcéral. Ces échanges clandestins étaient aussi des moments précieux de partage, de solidarité et d’espoir entre les détenus.

La Lecture comme Évasion

La lecture, quant à elle, offrait une évasion vers d’autres mondes, vers d’autres vies. Les livres, rares et précieux, étaient passés de cellule en cellule, lus et relus avec avidité. Ils étaient une source inépuisable de connaissances, de découvertes et d’inspiration. On y trouvait des romans d’aventure, des poèmes romantiques, des traités philosophiques, des ouvrages scientifiques. Ces lectures alimentaient l’imagination, nourrissaient l’esprit et contribuaient à maintenir l’espoir d’une vie meilleure.

Les bibliothèques carcéraires, lorsqu’elles existaient, étaient des lieux sacrés, des havres de paix où les prisonniers pouvaient se ressourcer, échapper un instant à la brutalité de leur quotidien. Dans le silence de ces lieux, ils pouvaient se perdre dans les pages d’un livre, se laissant transporter par l’histoire, par les personnages, par les mots.

La Création Artistique: Un Refuge Créatif

Mais l’encre et le silence n’étaient pas seulement synonymes d’écriture et de lecture. Dans les prisons du XIXe siècle, la création artistique prenait également une place importante. Privés de leurs outils et de leurs matériaux habituels, les détenus faisaient preuve d’une ingéniosité remarquable pour créer des œuvres d’art à partir de moyens de fortune. Des dessins sur des bouts de papier, des sculptures sur des os ou des morceaux de bois, des peintures réalisées avec des pigments improvisés.

Ces œuvres, souvent modestes, témoignent d’un talent exceptionnel, d’une force créatrice qui surmontait les épreuves de la captivité. Elles étaient une manière de transcender la souffrance, d’exprimer son individualité, de laisser une trace de son passage dans ce monde clos et silencieux. Ces créations artistiques étaient autant de messages d’espoir, de résistance et de dignité.

Les Limites de la Création en Prison

Cependant, la création artistique et intellectuelle en prison n’était pas sans limites. La censure, la surveillance constante, le manque de ressources et la brutalité de la vie carcérale constituaient autant d’obstacles majeurs. Nombre d’œuvres furent détruites, confisquées ou restèrent inconnues. Les conditions de vie précaires, l’isolement et la maladie entravaient la créativité et la production artistique.

Néanmoins, malgré les difficultés et les obstacles, les détenus ont réussi à créer, à écrire, à lire, à préserver une part d’humanité et de culture au cœur même de l’enfer carcéral. Leur œuvre témoigne d’une force morale, d’une résilience et d’une volonté de vivre qui force l’admiration.

L’Héritage des Mots et des Images

Les écrits, les dessins, les sculptures, réalisés dans les prisons du XIXe siècle, constituent un témoignage précieux sur la vie carcérale, sur les conditions de détention, sur la souffrance et la résistance des prisonniers. Ils nous rappellent l’importance de la culture, de l’expression artistique et de la lecture, même dans les circonstances les plus difficiles. Ils sont un héritage précieux, une source d’inspiration et une leçon d’humanité.

L’encre et le silence, loin d’être synonymes de mort et d’oubli, ont donné naissance à une œuvre vivante, témoignant de la force créatrice de l’esprit humain, capable de transcender la souffrance et de résister à l’oppression. Un héritage silencieux, mais puissant et éternel.