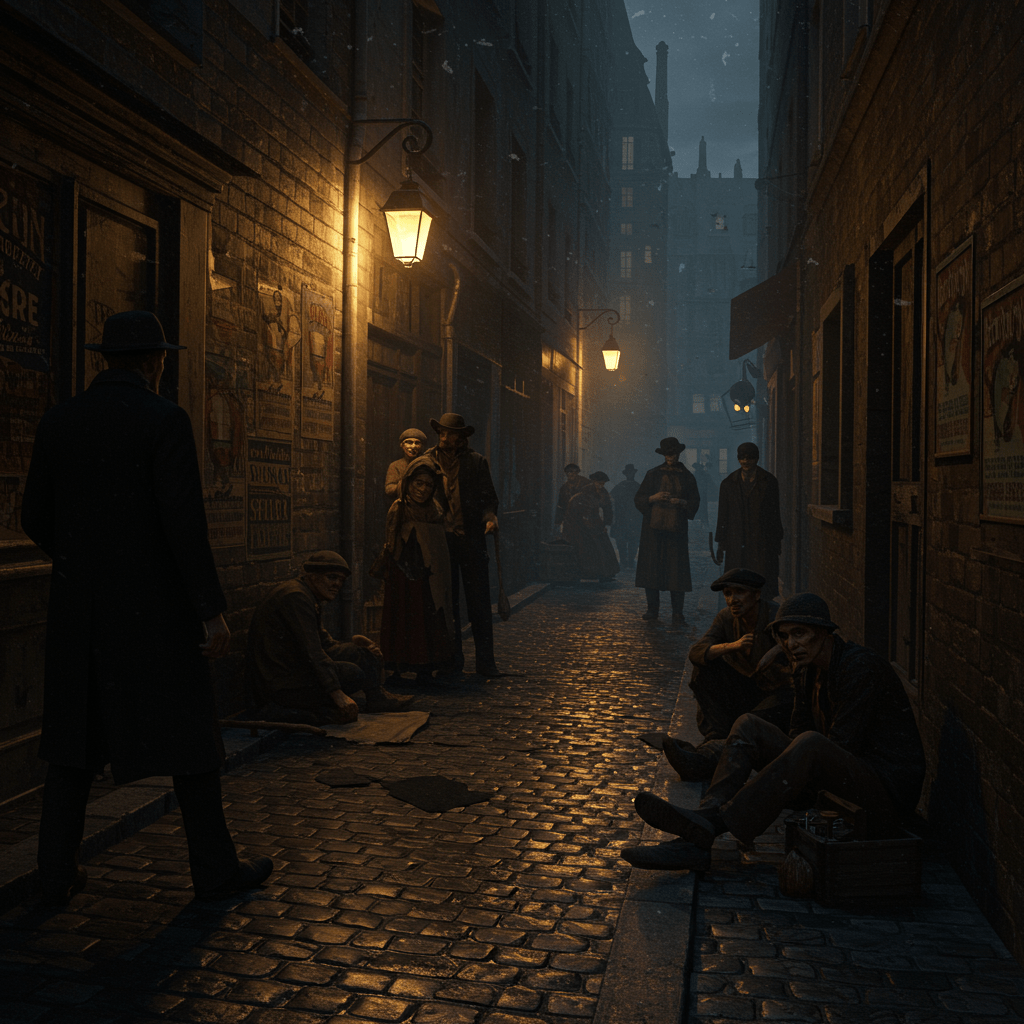

Mes chers lecteurs, laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers le temps, un périple sinueux qui nous mènera des ruelles obscures du Paris médiéval aux fantasmes persistants de la culture populaire moderne. Nous explorerons un lieu mythique, auréolé de mystère et de légende: la Cour des Miracles. Ce nom seul évoque un monde à part, un royaume de gueux, d’estropiés et de filous, où la misère côtoyait l’audace et où les faux miracles étaient monnaie courante. Imaginez, mes amis, une ville dans la ville, un labyrinthe de ruelles étroites et malodorantes, où la loi du plus fort régnait en maître et où les mendiants, le jour, se transformaient, la nuit, en rois et reines de leur propre royaume illusoire.

La Cour des Miracles, plus qu’un simple lieu géographique, était un symbole. Un symbole de la fracture sociale, de la marginalisation et de la survie dans un monde impitoyable. Elle hantait l’imaginaire parisien, nourrissant les peurs et les fantasmes des honnêtes bourgeois, tout en offrant un refuge, aussi précaire fût-il, à ceux que la société avait rejetés. Et aujourd’hui encore, son écho résonne dans nos romans, nos films et nos jeux, témoignant de la puissance et de la longévité de ce mythe urbain.

De la Réalité Historique au Mythe Littéraire

La Cour des Miracles n’est pas une pure invention. Elle a existé, ou plutôt, elles ont existé. Car il ne s’agissait pas d’un lieu unique, mais d’une constellation de quartiers misérables disséminés à travers Paris, où se regroupaient les populations les plus défavorisées. Ces ghettos de la pauvreté, souvent situés près des églises et des hôpitaux, attiraient les mendiants, les infirmes, les voleurs et les prostituées, tous unis par la même nécessité de survivre. Les sources historiques, bien que fragmentaires, nous dressent un portrait sombre de ces lieux, caractérisés par la promiscuité, l’insalubrité et la violence.

Cependant, la réalité historique a rapidement été enjolivée, voire déformée, par l’imagination populaire. Les récits des bourgeois effrayés, colportés de bouche à oreille, ont transformé ces quartiers misérables en repaires de bandits, dirigés par des chefs charismatiques et impitoyables. C’est Victor Hugo, bien sûr, qui a donné à la Cour des Miracles sa forme la plus emblématique dans Notre-Dame de Paris. Il y dépeint un monde à part, régi par ses propres lois et coutumes, où les infirmes feignent leurs handicaps le jour pour mieux escroquer les passants, et où, la nuit, ils se “révèlent” miraculeusement guéris, d’où le nom de “Cour des Miracles”. Imaginez, mes amis, la scène: un vieil aveugle, titubant et implorant l’aumône, qui, une fois rentré dans la Cour, se redresse, ouvre les yeux et se met à danser et à chanter avec ses compagnons! Une véritable mascarade, une parodie de la religion et de la charité, qui choquait profondément les consciences.

L’Influence de Victor Hugo et le Romantisme Noir

L’œuvre de Victor Hugo a eu un impact considérable sur la perception de la Cour des Miracles. Il a non seulement popularisé le mythe, mais l’a également teinté de romantisme noir. Sa description de Clopin Trouillefou, le roi de la Cour, en est un parfait exemple. Clopin n’est pas un simple chef de bande, c’est un personnage complexe, à la fois cruel et généreux, capable des pires atrocités comme des plus grands actes de courage. Il incarne la figure du “bon sauvage”, corrompu par la société, mais conservant au fond de lui une certaine noblesse.

« _Approchez, bourgeois ! Approchez, belles dames !_ » tonnait une voix rauque, celle de Clopin, dominant le tumulte de la Cour. « _Venez admirer les miracles ! L’aveugle qui voit, le muet qui parle, le paralytique qui danse ! Tout ici n’est qu’illusion, mais l’illusion est notre pain quotidien !_ » Une femme, le visage caché sous un voile crasseux, s’approcha, tendant une main tremblante. « _Seigneur, ayez pitié d’une pauvre mère ! Mon enfant est malade…_ » Clopin la repoussa d’un geste brusque. « _La pitié est un luxe que nous ne pouvons nous permettre ici. Si ton enfant est malade, qu’il apprenne à voler !_ » Un rire gras monta de la foule, tandis que la femme se retirait, les yeux pleins de larmes. C’est ce contraste saisissant, cette juxtaposition de la misère et de la cruauté, qui fascinait tant les lecteurs de Hugo.

Hugo n’était pas le seul à s’inspirer de la Cour des Miracles. D’autres écrivains, peintres et dramaturges ont également été captivés par ce lieu mystérieux et dangereux. Ils y ont vu un terrain fertile pour explorer les thèmes de la marginalité, de la révolte et de la transgression. La Cour des Miracles est devenue un symbole de la face cachée de la société, un lieu où les normes et les valeurs bourgeoises étaient bafouées, où la liberté s’exprimait sous ses formes les plus sauvages et les plus désespérées.

La Cour des Miracles dans la Culture Populaire Moderne

Aujourd’hui, la Cour des Miracles continue de fasciner et d’inspirer. On la retrouve dans de nombreux romans, films, séries télévisées et jeux vidéo. Son image a évolué au fil du temps, s’adaptant aux préoccupations et aux sensibilités contemporaines. Dans certains cas, elle est dépeinte comme un lieu de résistance, où les marginaux se battent pour leur survie et leur dignité face à un système oppressif. Dans d’autres cas, elle est réduite à un simple décor pittoresque, un cadre exotique pour des aventures palpitantes.

Prenons l’exemple du film d’animation Le Bossu de Notre-Dame de Disney. La Cour des Miracles y est représentée comme un refuge pour les gitans, persécutés par le juge Frollo. Bien que la version de Disney soit édulcorée et adaptée à un public familial, elle conserve certains éléments clés du mythe, comme la présence de Clopin et l’idée d’un monde à part, régi par ses propres règles. On pourrait entendre Clopin, dans cette version allégée, chanter : “Ici, c’est la Cour des Miracles, pas besoin d’être poli ! On est tous des bandits, des voleurs, des gens qu’on oublie ! Mais ici, on s’entraide, on se protège, on est une famille !”

Dans d’autres œuvres, la Cour des Miracles est revisitée de manière plus sombre et plus réaliste. On la retrouve par exemple dans certains romans policiers historiques, où elle sert de cadre à des enquêtes complexes et tortueuses. Les auteurs explorent les aspects les plus sombres de la vie dans la Cour, mettant en scène des personnages ambigus et moralement compromis. La Cour des Miracles devient alors un microcosme de la société, où les vices et les corruptions se manifestent de manière exacerbée.

Un Héritage Complexe et Fascinant

La Cour des Miracles, de son origine comme simple zone de misère au cœur de Paris jusqu’à son statut de légende urbaine dans la culture populaire, témoigne de la puissance de l’imagination humaine. Elle nous rappelle la permanence de la pauvreté et de la marginalisation, mais aussi la capacité de l’homme à survivre et à s’organiser, même dans les conditions les plus extrêmes. Elle incarne la fascination ambivalente que nous éprouvons pour les marginaux, les hors-la-loi, ceux qui vivent en marge de la société et qui remettent en question les normes établies.

Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de la Cour des Miracles, souvenez-vous qu’il ne s’agit pas seulement d’un lieu imaginaire, mais d’un reflet déformé et amplifié de notre propre société. Un miroir sombre qui nous renvoie à nos propres peurs et à nos propres contradictions. Et qui, paradoxalement, continue de nous fasciner, nous attirant vers les profondeurs obscures de l’âme humaine.