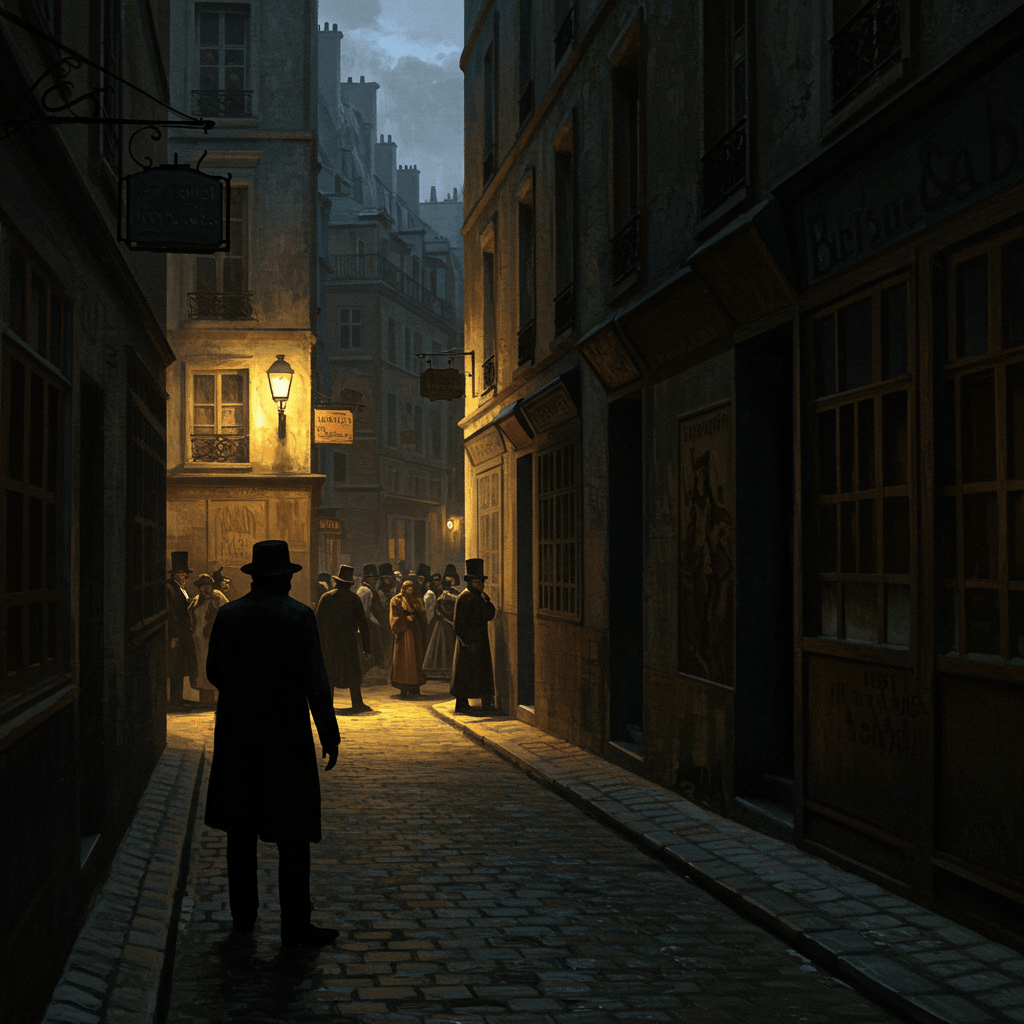

Paris, 1830. Une brume épaisse, lourde de secrets et de soupçons, enveloppait la ville. Les pavés, témoins silencieux de mille drames, résonnaient sous les pas furtifs des agents de la Sûreté. Dans les ruelles obscures, les ombres dansaient une valse macabre, tandis que les murmures conspirateurs s’échappaient des fenêtres closes. L’air même vibrait de tensions, un air saturé de peur et d’espérance, car sous le règne de Louis-Philippe, la liberté était une flamme fragile, menacée par le souffle glacial de la police.

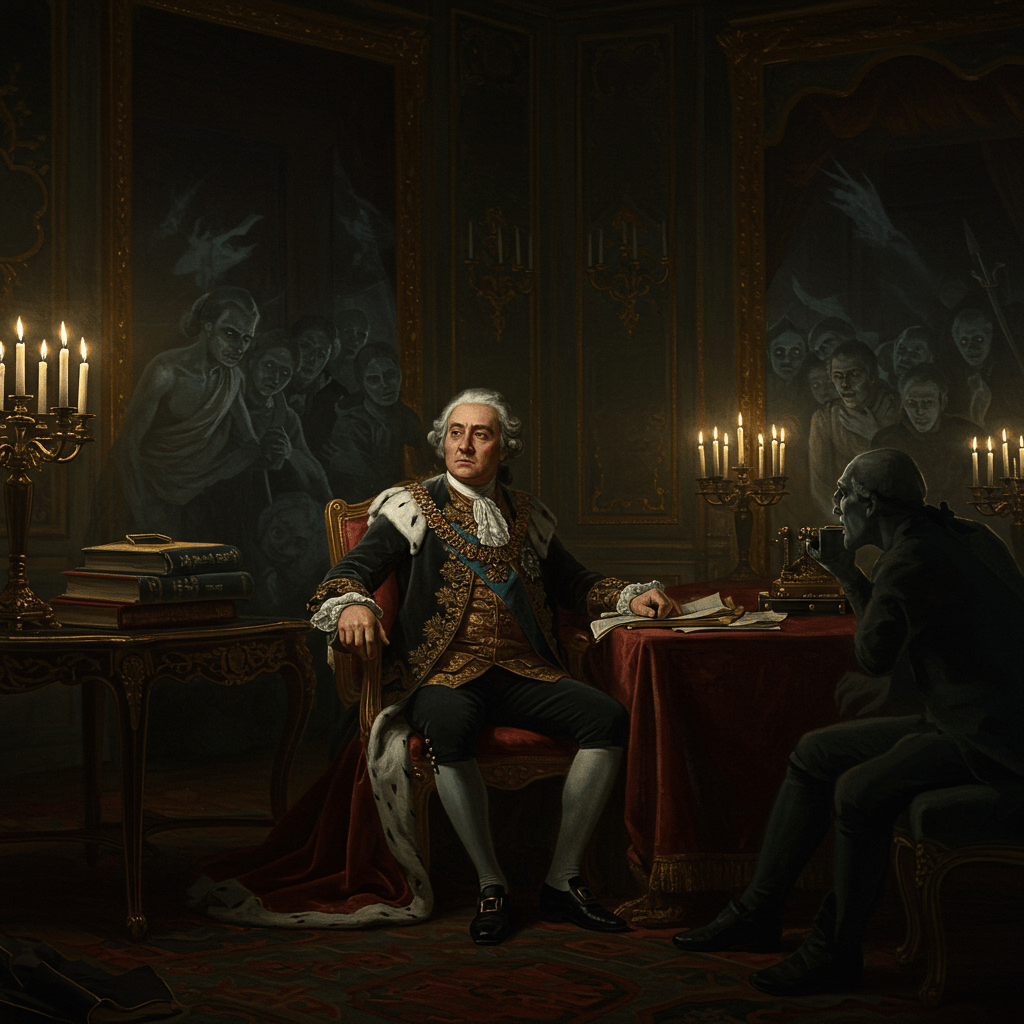

Le pouvoir, insatiable et omniprésent, tendait ses tentacules vers chaque recoin de la société. Les agents, discrets comme des fauves, observaient, écoutaient, notaient. Rien n’échappait à leur vigilance : une conversation trop animée dans un café, un regard échangé sur le Pont Neuf, un tract anonyme glissé sous une porte. Même les salons les plus élégants, berceaux de l’esprit révolutionnaire, étaient infiltrés, transformés en scènes de surveillance sournoise.

La surveillance des esprits

La police ne se contentait pas de traquer les criminels. Son objectif était bien plus vaste et terrible : étouffer toute forme de dissidence, réduire au silence les voix critiques. Les écrivains, les journalistes, les artistes, tous étaient sous surveillance. Leurs écrits, leurs œuvres, leurs conversations étaient scrutés avec une minutie maladive. Un simple article de journal, une caricature politique, un poème subversif pouvaient suffire à attirer les foudres du pouvoir. Les domiciles étaient perquisitionnés, les lettres interceptées, les individus arrêtés sans mandat, emprisonnés sans jugement, victimes de la tyrannie silencieuse de l’arbitraire.

Les réseaux d’informateurs

Pour étendre son emprise, la police tissait un réseau complexe d’informateurs, des espions anonymes infiltrés dans tous les milieux. Des domestiques, des serveurs, des courtisanes, tous étaient susceptibles de devenir les yeux et les oreilles de la Sûreté. Des hommes et des femmes, mus par l’ambition, la peur ou l’argent, livraient des informations précieuses en échange de faveurs ou de silence. Ce réseau tentaculaire, invisible et insidieux, transformait la société en un immense théâtre d’ombres, où chaque parole, chaque geste, pouvait être interprété de manière à servir les intérêts du pouvoir.

La prison, un instrument de terreur

Les prisons, lugubres et surpeuplées, étaient les symboles de la terreur policière. Des lieux d’enfermement où la liberté était anéantie, où l’espoir était un luxe inaccessible. Des hommes et des femmes, accusés de crimes imaginaires ou de délits d’opinion, étaient jetés dans ces gouffres d’oubli, soumis à des conditions inhumaines, livrés à l’arbitraire des gardiens. La prison n’était pas seulement un châtiment, c’était un instrument de terreur, un moyen de briser la volonté des opposants, de les réduire au silence.

La résistance silencieuse

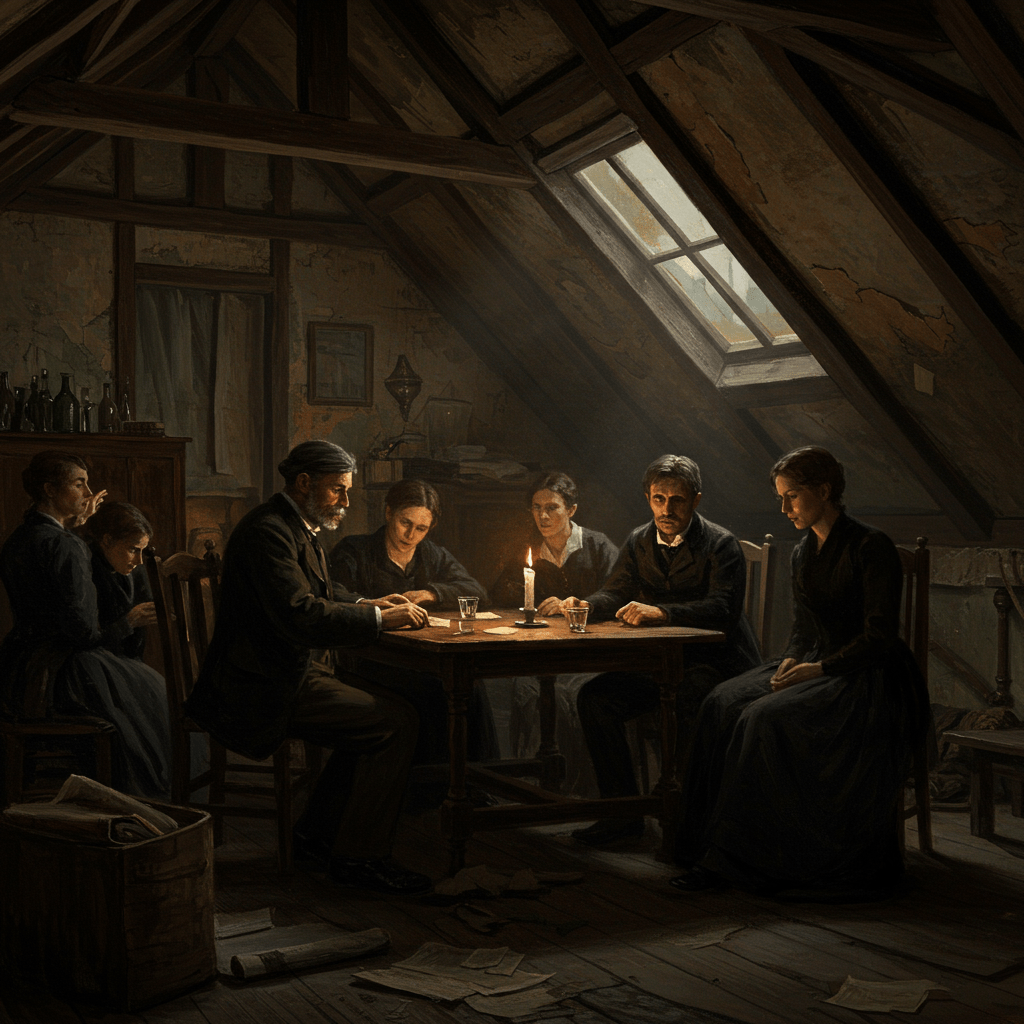

Mais la peur n’était pas la seule émotion qui régnait à Paris. La résistance, silencieuse et opiniâtre, couvait sous les cendres. Des groupes secrets se formaient, des sociétés secrètes où des hommes et des femmes osaient défier le pouvoir, partager leurs idées, conspirer dans l’ombre. Ils savaient que le risque était immense, que la répression pouvait être féroce, mais l’amour de la liberté était plus fort que la peur. Ils se réunissaient dans des lieux clandestins, échangeaient des messages codés, préparaient la révolte, espérant un jour briser les chaînes de l’oppression et faire triompher la lumière sur les ténèbres.

Le règne du secret touchait à sa fin. Les murmures de la révolte, longtemps étouffés, allaient bientôt se transformer en un cri puissant, capable de faire trembler les fondations du pouvoir. Le destin de la France se jouait dans l’ombre, dans ces combats silencieux entre la liberté et la tyrannie, entre l’espoir et la peur, entre la lumière et les ténèbres.