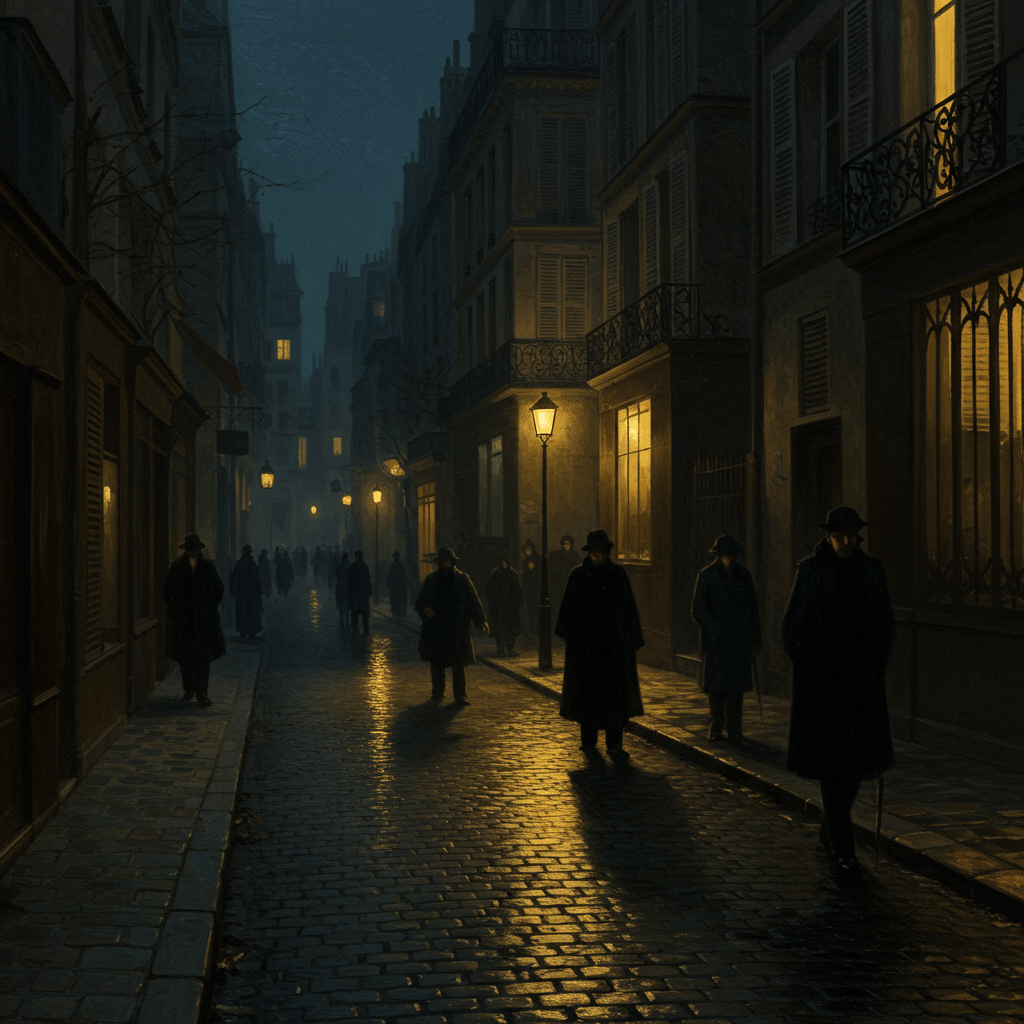

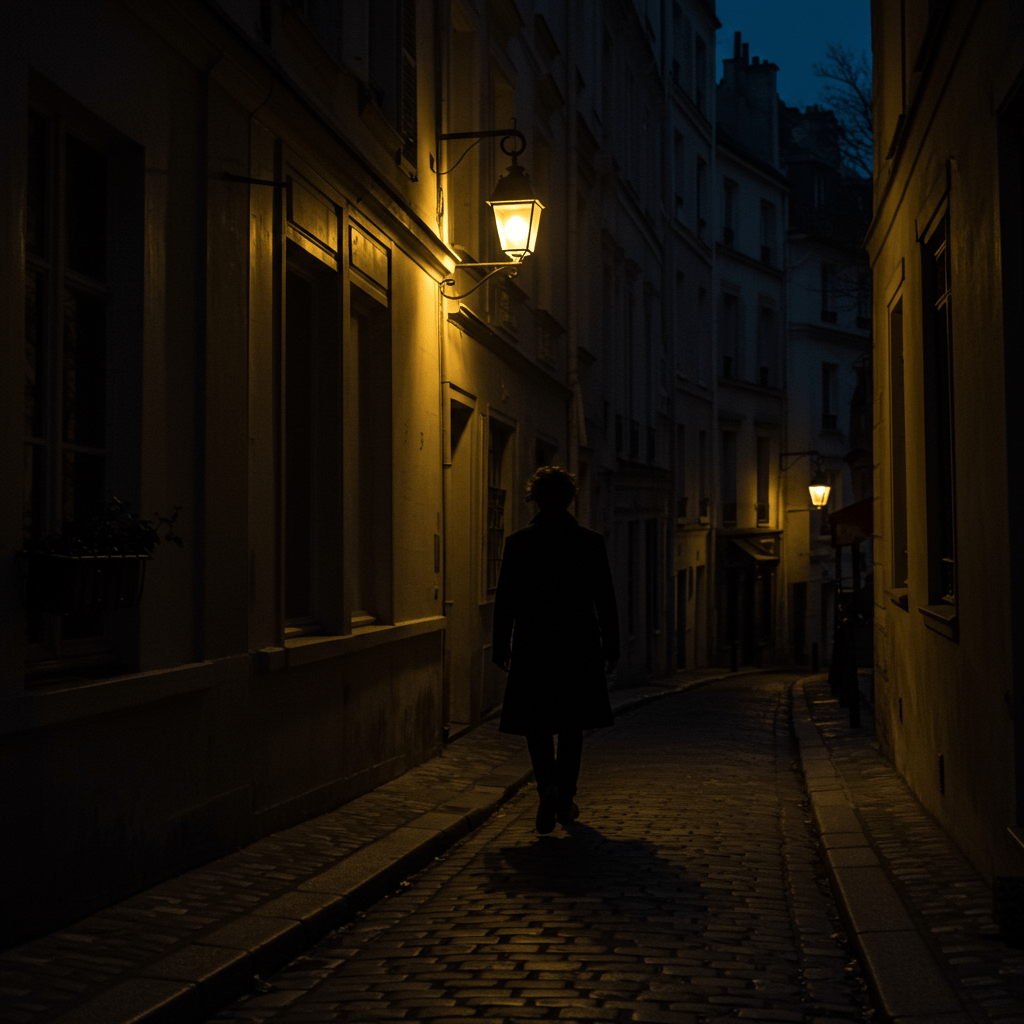

Mes chers lecteurs, préparez-vous à un voyage dans les entrailles oubliées de Paris, un voyage non pas à travers le temps, mais à travers l’espace, un espace occulté, déformé par les ragots et les légendes, un espace que nous allons, ensemble, reconstituer avec la précision d’un cartographe érudit. Nous allons parler de la Cour des Miracles, ce cloaque infâme, ce repaire de gueux et de criminels qui, au cœur même de la Ville Lumière, abritait un monde à part, un monde régi par ses propres lois, ses propres codes, et ses propres rois, des rois de la pègre, bien entendu. Oubliez les boulevards haussmanniens et les élégantes promenades; plongeons dans les ruelles obscures où la misère et le vice se donnaient la main, où la nuit était éternelle et le danger, une compagne constante.

Imaginez donc, mes amis, un labyrinthe de venelles étroites et sinueuses, des maisons délabrées s’élevant tant bien que mal vers un ciel qu’elles n’atteignaient jamais tout à fait, des odeurs pestilentielles flottant dans l’air, un mélange écœurant d’urine, d’excréments, de nourriture avariée et de sueur humaine. C’était là, au sein de ce chaos organisé, que prospérait la Cour des Miracles, un chancre purulent au flanc de Paris, un défi constant à l’ordre et à la décence. Et c’est précisément cette localisation géographique précise, cette cartographie du vice, qui nous intéresse aujourd’hui. Car la Cour des Miracles n’était pas un concept vague, une simple allégorie de la déchéance; c’était un lieu bien réel, avec ses rues, ses places, ses tavernes et ses habitants, chacun avec son histoire sordide et ses secrets inavouables.

Le Triangle Maudit: Premières Délimitations

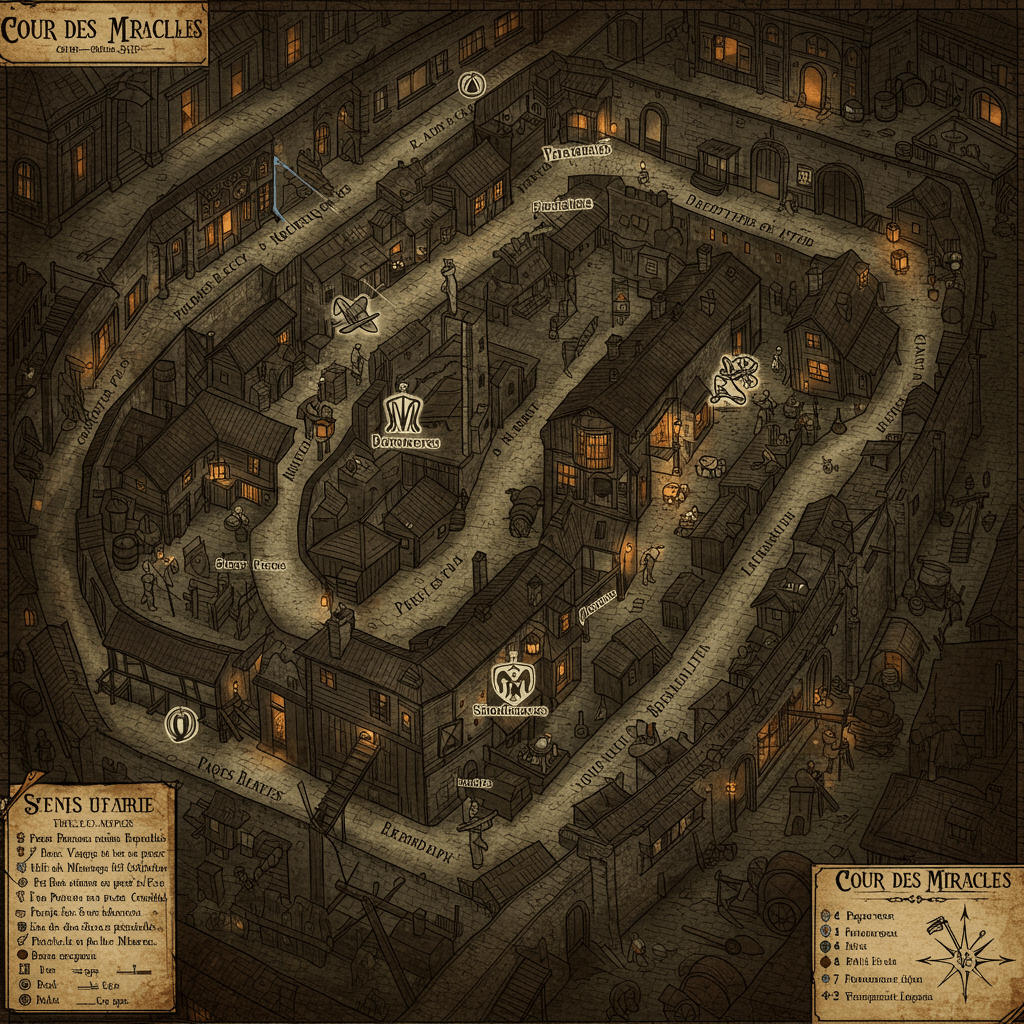

D’abord, il faut effacer les romantismes excessifs. Victor Hugo, bien qu’ayant immortalisé la Cour dans Notre-Dame de Paris, a peut-être cédé à la tentation de l’exagération littéraire. La réalité, bien que déjà suffisamment sombre, était plus complexe. La Cour des Miracles n’était pas une entité unique et monolithique, mais plutôt un ensemble de zones interconnectées, chacune avec ses propres spécificités et ses propres chefs de bande. Pour notre reconstitution cartographique, il est impératif de nous concentrer sur la période du règne de Louis XIV, lorsque les efforts de police, bien que souvent vains, ont laissé des traces écrites, des rapports, des témoignages qui nous permettent de délimiter avec une certaine précision l’étendue de ce territoire infernal.

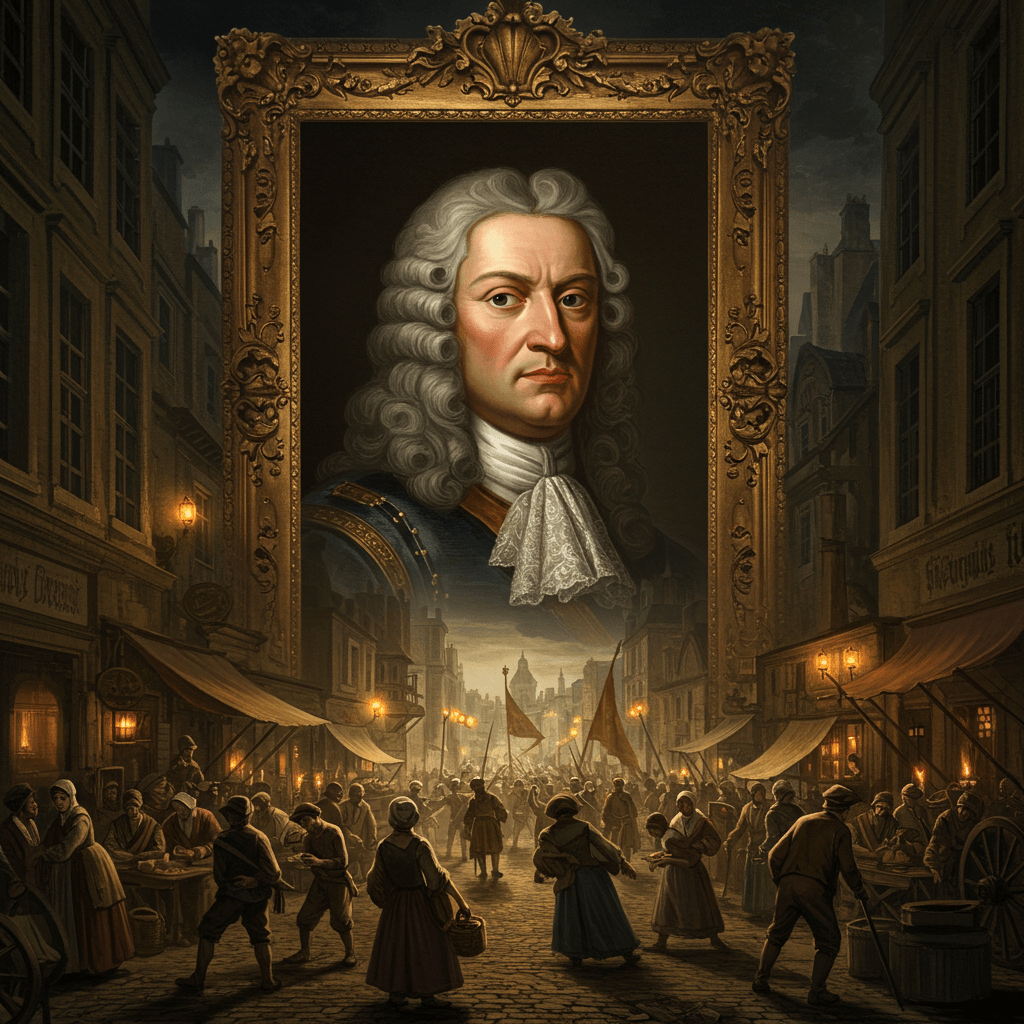

Nos sources principales proviennent des archives de la Lieutenance Générale de Police. Les rapports du lieutenant général de La Reynie, véritable précurseur de la police moderne, sont une mine d’informations. Ces rapports, souvent rédigés dans un style laconique et pragmatique, décrivent les opérations de police menées dans les quartiers les plus malfamés de Paris, et notamment dans ce que l’on appelait alors le “triangle maudit”. Ce triangle, dont les sommets étaient approximativement la rue du Temple, la rue Saint-Martin et la rue Montorgueil, était le cœur battant de la Cour des Miracles. C’est là que se trouvaient les principales “cours”, ces enchevêtrements de ruelles et d’immeubles délabrés qui servaient de refuges aux mendiants, aux voleurs, aux prostituées et à tous ceux qui vivaient en marge de la société.

“Monsieur le lieutenant,” rapporte un agent infiltré, dont le nom reste prudemment dissimulé derrière un simple “X”, “j’ai pu pénétrer dans la cour située derrière l’église Saint-Sauveur. L’odeur y est insoutenable, et la misère, plus encore. J’ai vu des enfants, à peine sortis du berceau, mendier avec une habileté qui glace le sang. Des hommes, estropiés ou feignant de l’être, exhibent leurs plaies et leurs difformités pour apitoyer les passants. Et partout, la présence menaçante des ‘truands’, ces hommes de main qui font régner la terreur et qui s’assurent que personne ne déroge aux règles de la Cour.” Ce témoignage, parmi tant d’autres, nous permet de dessiner les contours d’un monde où la survie était une lutte de chaque instant, où la loi du plus fort était la seule loi en vigueur.

Les Points Cardinaux du Vice: Rues et Tavernes Notables

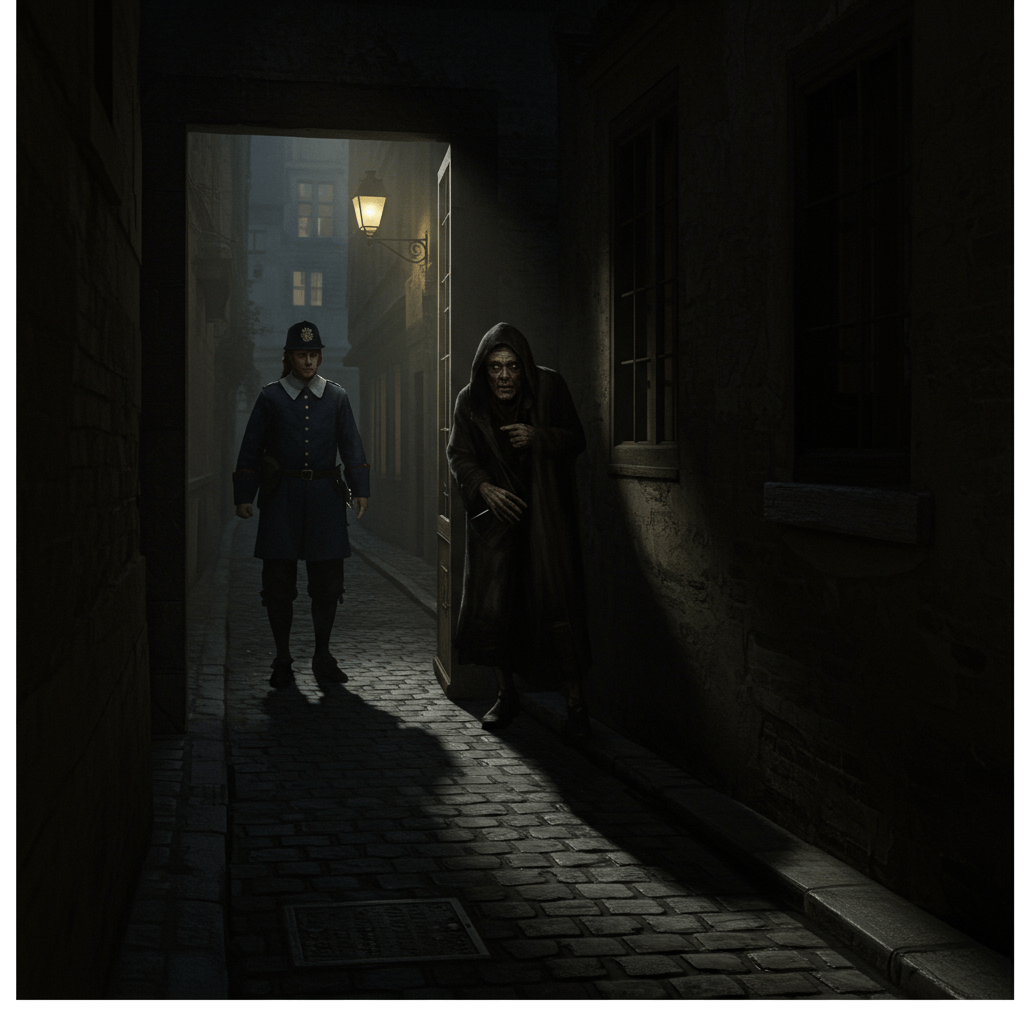

Au-delà de ce triangle maudit, d’autres zones étaient également touchées par l’influence de la Cour des Miracles. La rue de la Grande-Truanderie, par exemple, était un axe majeur de la pègre parisienne. Son nom seul évoque son sinistre passé. C’est là que se trouvaient de nombreuses tavernes, des lieux de rencontre et de commerce où se négociaient les vols, les escroqueries et les autres activités illégales. La taverne du “Chat Noir”, située à l’angle de la rue de la Grande-Truanderie et de la rue Saint-Denis, était particulièrement réputée pour sa clientèle peu recommandable. On y croisait des voleurs à la tire, des faussaires, des proxénètes et même, dit-on, des assassins à gages.

“J’ai vu, de mes propres yeux,” raconte un autre rapport de police, “un homme offrir une bourse pleine d’écus à un individu louche, en échange d’un service dont je n’ai pu saisir la nature exacte, mais qui, à n’en pas douter, était d’une extrême gravité. Les regards échangés entre les deux hommes étaient d’une froideur et d’une détermination qui m’ont fait froid dans le dos. J’ai immédiatement compris que j’assistais à une transaction criminelle de la plus haute importance.” Ces scènes, banales au sein de la Cour des Miracles, nous permettent de comprendre l’ampleur de la corruption et de la criminalité qui gangrenaient la capitale.

La rue du Ponceau, également située dans le quartier des Halles, était un autre point chaud de la Cour des Miracles. Elle était connue pour ses nombreuses maisons closes, des lieux de débauche où se vendaient les corps et se ruinaient les âmes. Les prostituées, souvent très jeunes et issues de milieux misérables, étaient exploitées sans vergogne par des proxénètes impitoyables. Leur sort était des plus tragiques. Elles vivaient dans la peur constante de la maladie, de la violence et de la mort. Leur existence, brève et misérable, était un témoignage poignant de la cruauté et de l’injustice qui régnaient dans la Cour des Miracles.

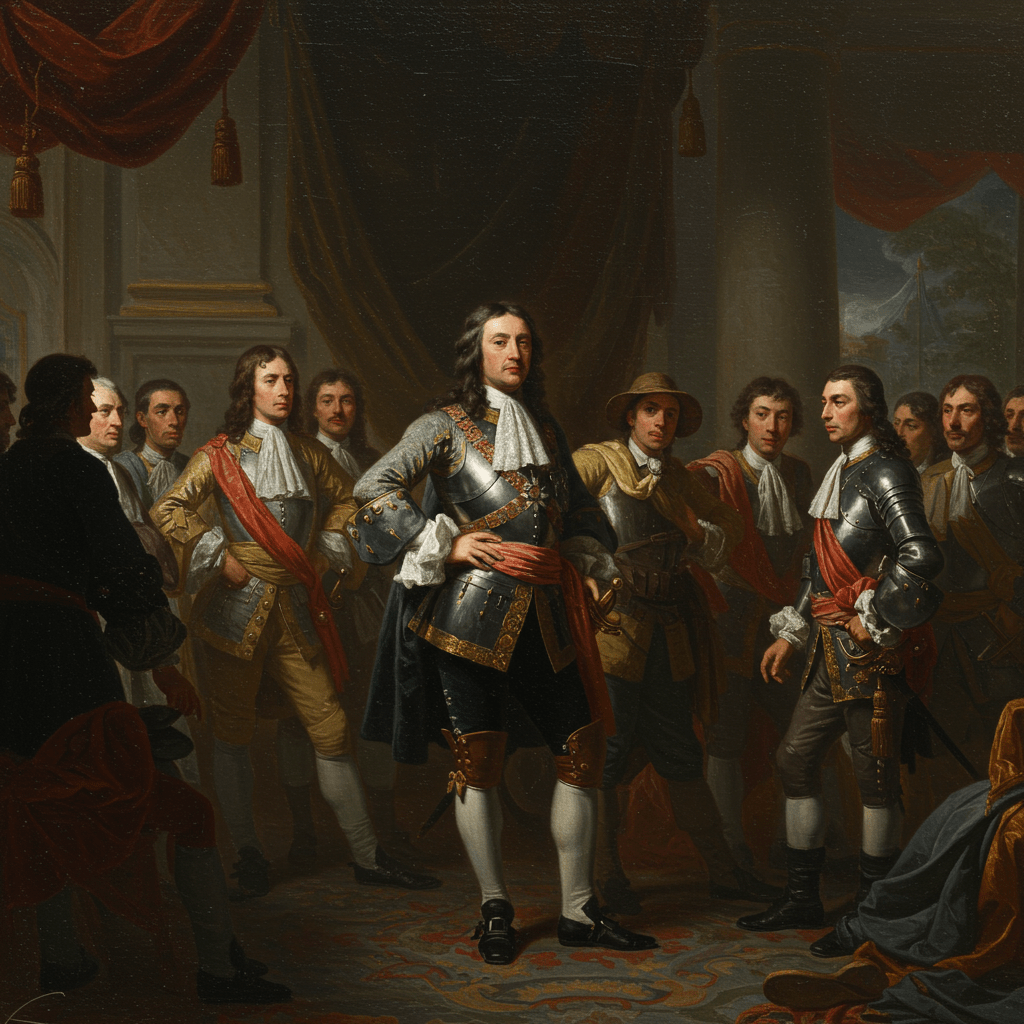

Les Rois de la Pègre: Organisation et Hiérarchie

La Cour des Miracles n’était pas une simple anarchie. Elle était, au contraire, régie par une organisation complexe et hiérarchisée. À la tête de cette organisation se trouvaient les “rois” de la pègre, des chefs de bande charismatiques et impitoyables qui exerçaient un pouvoir absolu sur leurs territoires respectifs. Ces rois, souvent issus de milieux modestes, avaient acquis leur pouvoir par la force, la ruse et la cruauté. Ils étaient craints et respectés par leurs sujets, et leur parole était loi.

L’un des rois les plus célèbres de la Cour des Miracles était sans aucun doute “Mathurin la Vache”, un ancien soldat devenu chef de bande après avoir déserté l’armée. Mathurin la Vache était un homme d’une force physique impressionnante, et il était réputé pour sa brutalité et son absence totale de scrupules. Il contrôlait une grande partie de la rue du Temple et de la rue Saint-Martin, et il tirait ses revenus du vol, du racket et de la prostitution. Sa réputation était telle que même les agents de police hésitaient à s’aventurer sur son territoire.

“J’ai entendu dire,” confie un informateur, “que Mathurin la Vache avait fait assassiner un de ses rivaux, un certain ‘Le Borgne’, en le jetant dans les égouts. Le corps n’a jamais été retrouvé, mais tout le monde sait que c’est Mathurin qui a commandité le meurtre. Il est intouchable, protégé par ses hommes et par la peur qu’il inspire.” Ces témoignages, bien que souvent indirects et difficiles à vérifier, nous donnent une idée du climat de terreur qui régnait dans la Cour des Miracles et de la puissance des rois de la pègre.

Sous les rois, il y avait une multitude de sous-chefs, de truands et de simples exécutants, chacun ayant son rôle à jouer dans l’organisation criminelle. Les voleurs à la tire, les escrocs, les mendiants et les prostituées étaient tous soumis à l’autorité des rois et devaient leur verser une partie de leurs gains. Ceux qui refusaient de se plier aux règles étaient impitoyablement punis, souvent avec une violence extrême. La Cour des Miracles était un véritable écosystème criminel, où chacun dépendait des autres pour survivre, mais où la compétition et la trahison étaient monnaie courante.

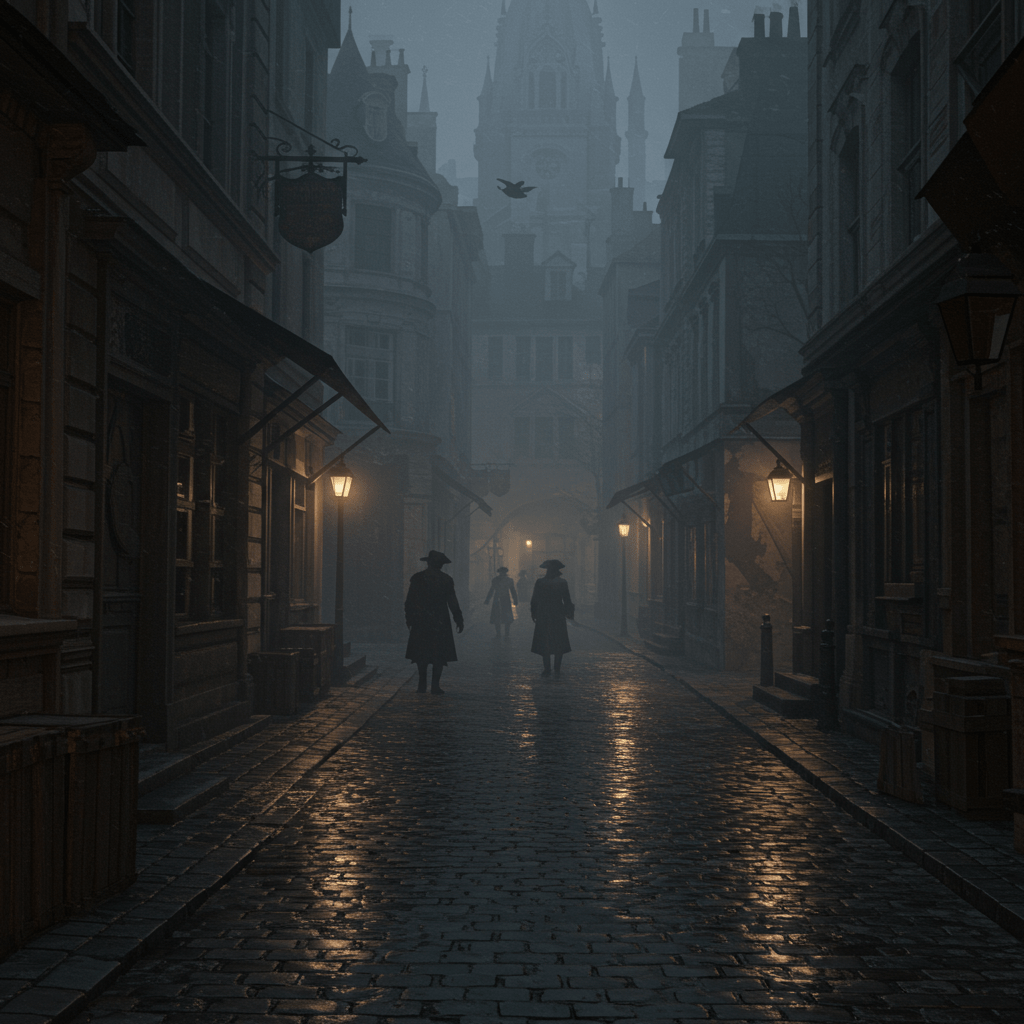

L’Énigme de la “Guérison”: Le Miracle Feint

Le nom même de “Cour des Miracles” est une énigme. D’où vient cette appellation étrange et paradoxale? La réponse se trouve dans l’une des pratiques les plus cyniques et les plus choquantes de la pègre parisienne. Les mendiants, souvent estropiés ou feignant de l’être, se rassemblaient dans la Cour des Miracles à la fin de la journée. Et là, sous le couvert de l’obscurité et de la complicité, ils “guérissaient” miraculeusement de leurs infirmités. Les aveugles recouvraient la vue, les paralytiques se remettaient à marcher, les muets retrouvaient la parole.

Bien entendu, il ne s’agissait que d’une illusion, d’une mise en scène macabre destinée à tromper la charité des passants. Les mendiants simulaient leurs infirmités avec une habileté consommée, utilisant des bandages, des prothèses et des maquillages pour créer des illusions saisissantes. Une fois la journée de mendicité terminée, ils se débarrassaient de leurs artifices et retrouvaient leur véritable apparence. C’était un spectacle effrayant et dégoûtant, une parodie de miracle qui révélait toute la perversité et le cynisme de la Cour des Miracles.

“J’ai vu,” témoigne un prêtre, “un homme qui, pendant la journée, se traînait sur le sol en gémissant et en implorant l’aumône, se relever le soir et danser et chanter avec une vigueur surprenante. J’ai été horrifié par cette imposture, par cette profanation de la misère humaine. J’ai compris que la Cour des Miracles était un lieu de perdition, un lieu où le vice et la tromperie étaient érigés en système.” Ce témoignage, parmi tant d’autres, nous révèle la profondeur de la corruption morale qui gangrenait la Cour des Miracles et qui justifiait, aux yeux des autorités, la nécessité de la réprimer avec la plus grande fermeté.

La “guérison” miraculeuse n’était pas seulement une source de revenus pour les mendiants. Elle était aussi un moyen de renforcer la cohésion de la communauté criminelle. En participant à cette imposture collective, les mendiants se liaient les uns aux autres par un serment de complicité et de secret. Ils devenaient les complices d’une fraude à grande échelle, et ils étaient prêts à tout pour protéger leurs secrets et leurs privilèges. La Cour des Miracles était une société secrète, un monde à part, où les règles de la morale et de la justice étaient inversées.

L’histoire de la Cour des Miracles, mes chers lecteurs, est une histoire sombre et fascinante. Elle nous révèle une facette cachée de Paris, une facette que les autorités ont longtemps cherché à dissimuler ou à détruire. Mais la Cour des Miracles a résisté, elle a survécu, elle a continué à prospérer, malgré les efforts de la police et les condamnations de la morale. Et aujourd’hui, grâce aux efforts de reconstitution cartographique, nous pouvons la faire revivre, la redécouvrir, la comprendre, même si ce n’est que pour un bref instant, avant qu’elle ne retombe à nouveau dans l’oubli. Car il ne faut jamais oublier que même au cœur de la ville la plus brillante, il peut exister des zones d’ombre où le vice et la misère règnent en maîtres. Et c’est à nous, chroniqueurs de notre temps, de les éclairer, de les dénoncer, de les combattre, afin que la lumière finisse par triompher des ténèbres.