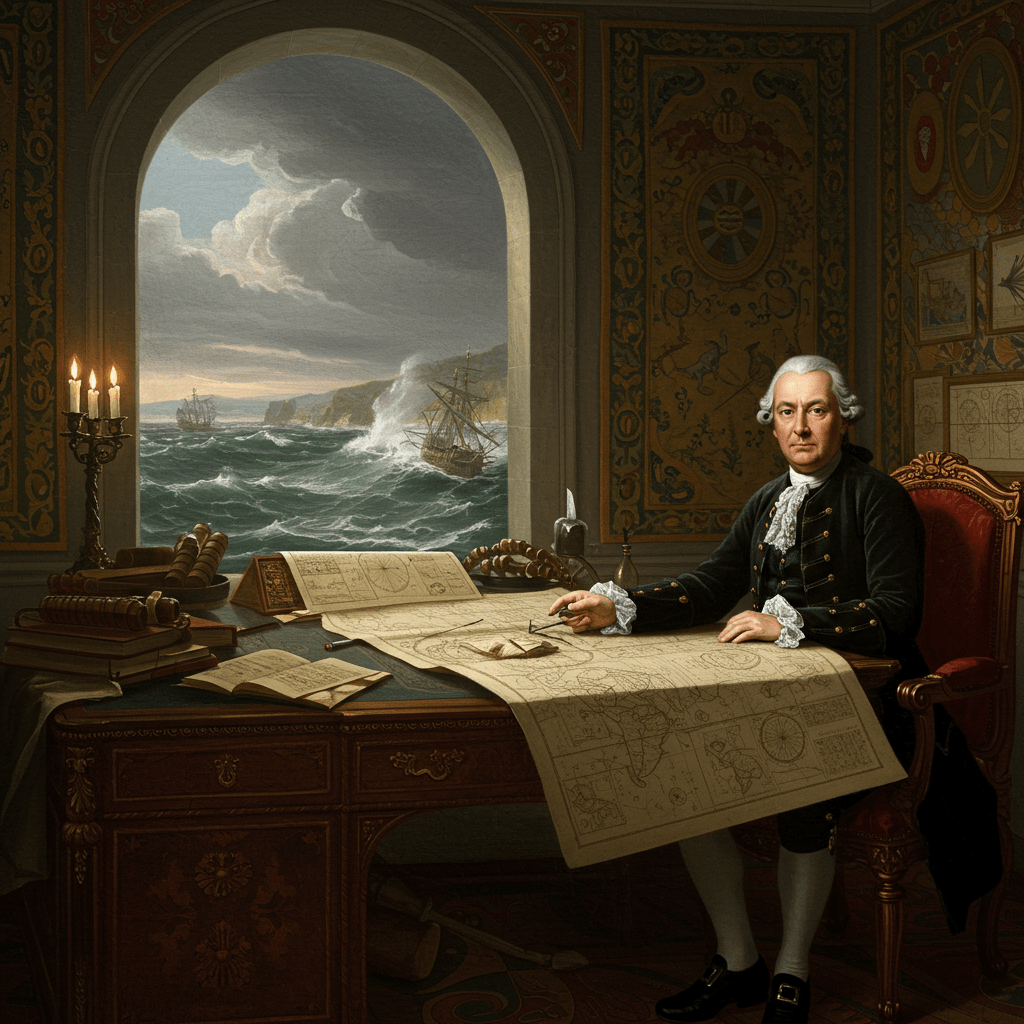

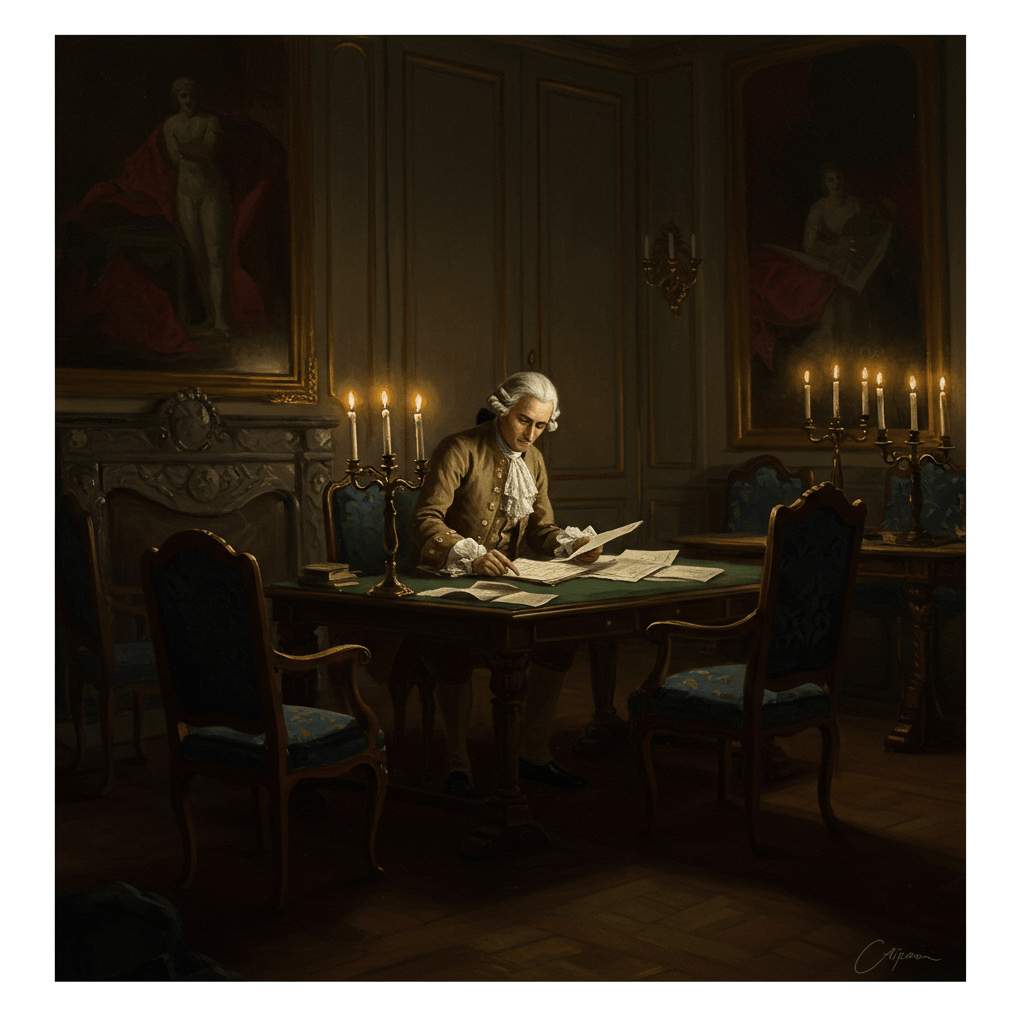

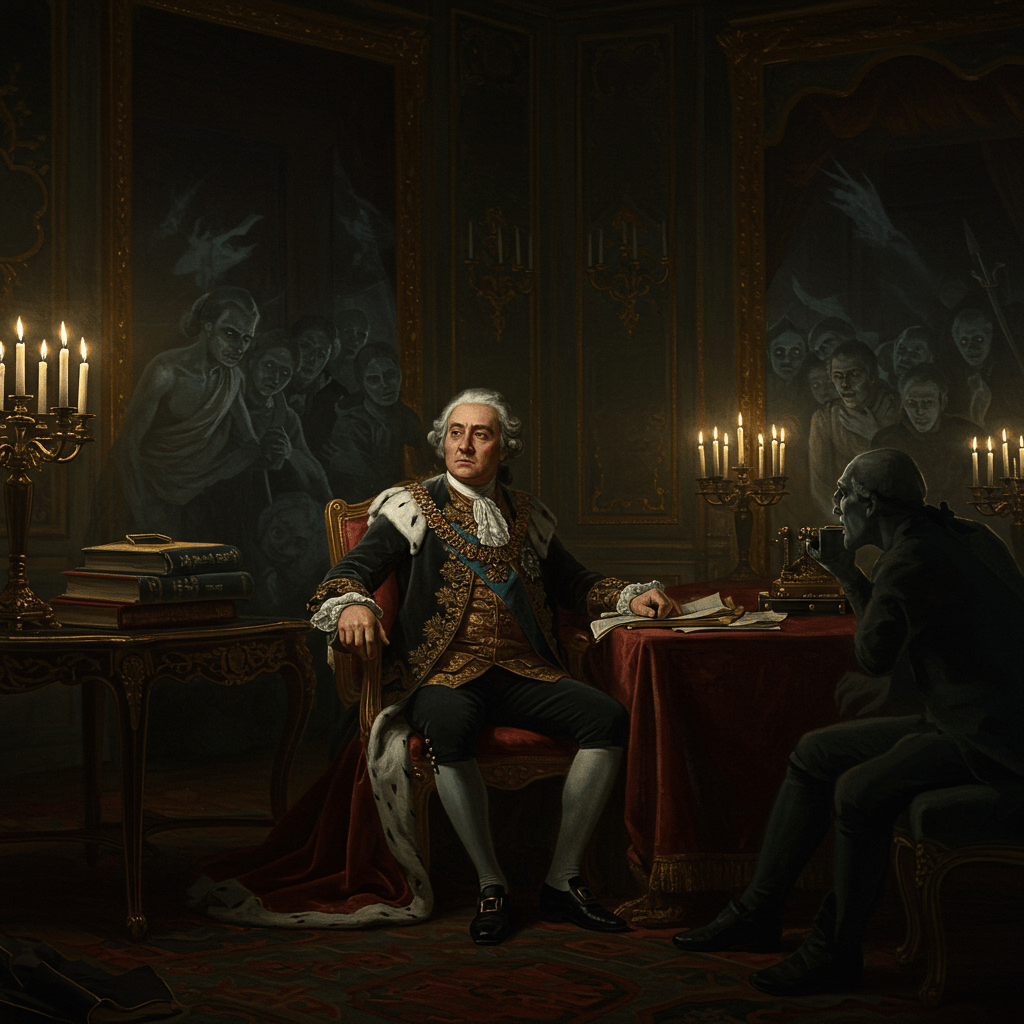

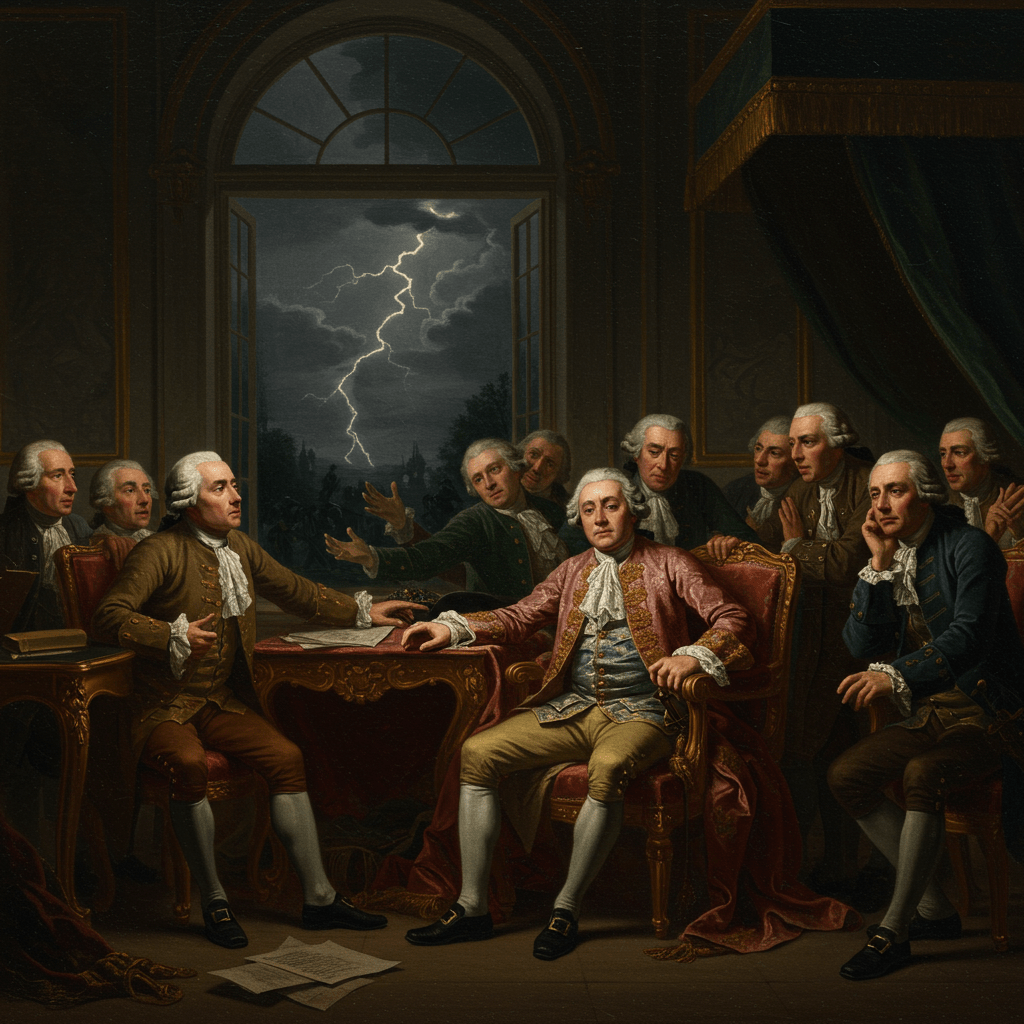

L’année est 1770. Un vent glacial souffle sur les quais de Brest, balayant les odeurs de goudron et de varech. Dans le bureau du ministre de la Marine, Antoine-Raymond Jean Gualtier de Sartine, l’atmosphère est aussi dense que le brouillard qui enveloppe la rade. Des cartes marines jonchent la table, chacune témoignant des faiblesses de la flotte royale, une flotte rongée par la corruption et l’incurie. Sartine, l’homme à la silhouette fine et au regard perçant, se frotte les mains. Il sait que la tâche qui l’attend est herculéenne, mais son ambition, aussi vaste que l’océan lui-même, ne faiblit pas. Il est un homme d’action, un véritable loup des mers vêtu de soie, prêt à affronter les tempêtes politiques autant que les tempêtes maritimes.

Le bruit sourd des canons, lointain souvenir des guerres coloniales, résonne encore dans ses oreilles. Il a senti la morsure du sel sur sa peau, le tang de la poudre à canon dans ses narines. Mais Sartine n’est pas qu’un homme de guerre ; c’est un stratège, un réformateur, un visionnaire qui entend moderniser la marine royale de France et lui redonner sa gloire passée. Il sait que pour cela, il devra affronter l’opposition farouche de la vieille garde, des nobles corrompus et des intrigants sans scrupules qui prospèrent dans les ténèbres des ports et des arsenaux.

Les Arsenaux de la Renaissance

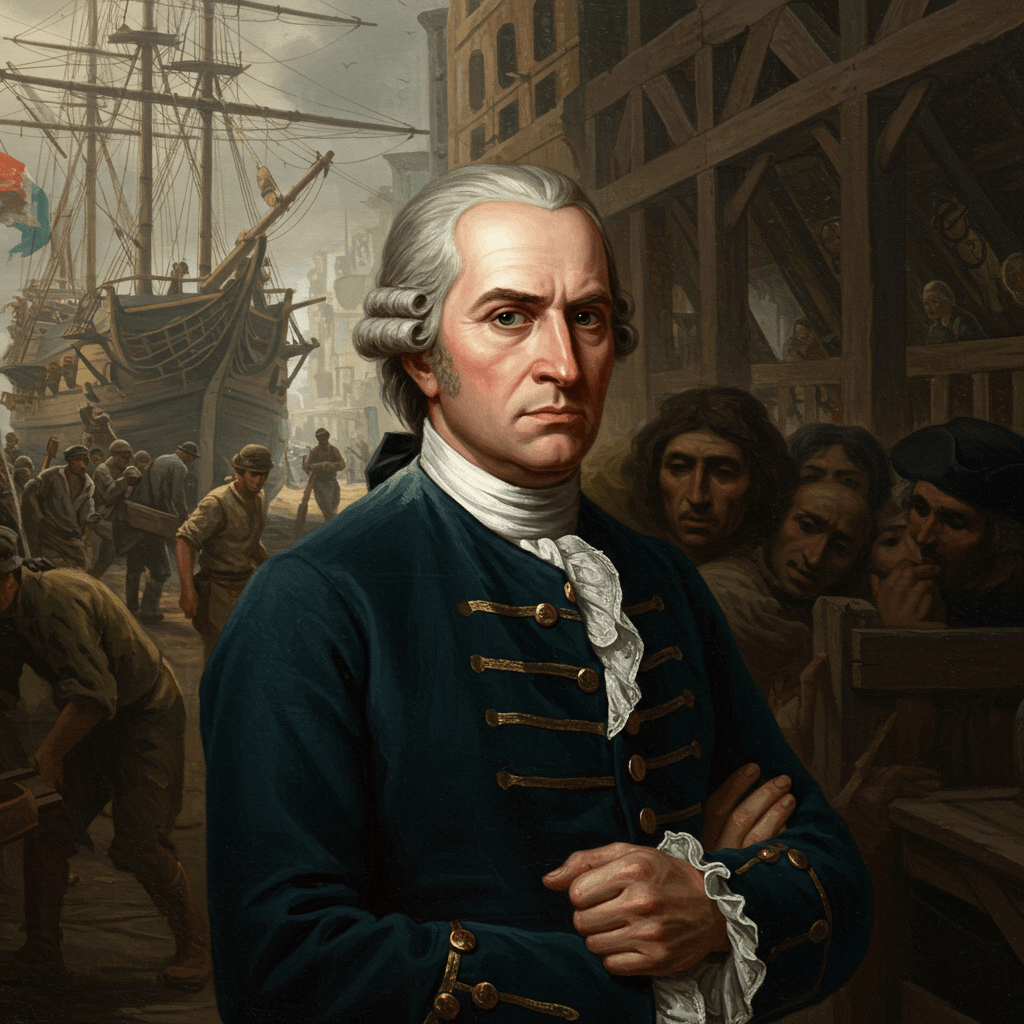

Sartine commence par s’attaquer au cœur même de la machine navale : les arsenaux. Il trouve des chantiers navals en ruine, la corruption galopante et une gestion des ressources désastreuse. Avec une détermination implacable, il ordonne des inspections rigoureuses, des réformes administratives et une modernisation des techniques de construction navale. Il fait appel aux ingénieurs les plus brillants, ceux qui osent rêver de navires plus rapides, plus puissants, mieux armés. Il impose une discipline de fer, chassant les fainéants et les corrompus, remplaçant les méthodes archaïques par des techniques innovantes. Les chantiers, longtemps synonymes de gaspillage et d’inefficacité, deviennent progressivement des lieux d’innovation et de progrès, un témoignage de la volonté de fer du ministre.

L’École des Ingénieurs et la Formation des Officiers

Conscient que la puissance d’une flotte repose sur la compétence de ses hommes, Sartine s’attaque à la formation des officiers et des ingénieurs. Il crée des écoles, impose des cursus rigoureux, et encourage l’innovation technique. Il comprend que la seule force brute ne suffit pas. La science et la technologie sont les nouvelles armes de la guerre navale. Il attire les esprits les plus brillants, les encourageant à innover et à repousser les limites de la construction navale. La formation des marins devient une priorité, et l’on voit apparaître une nouvelle génération d’officiers, compétents et dévoués, prêts à servir la France avec honneur.

La Modernisation de la Flotte

La modernisation de la flotte est l’objectif ultime de Sartine. Il commande la construction de nouveaux navires, plus grands, plus rapides, et mieux armés. Il expérimente de nouvelles technologies, cherchant sans cesse à améliorer la puissance de feu, la vitesse et la maniabilité des vaisseaux. Il s’intéresse aux innovations étrangères, n’hésitant pas à s’inspirer des modèles anglais ou hollandais. Chaque nouvelle frégate, chaque nouveau vaisseau de ligne, est le fruit de cette politique de modernisation acharnée, qui vise à construire une flotte capable de rivaliser avec les puissances maritimes les plus importantes du monde. La marine royale, longtemps négligée, renaît de ses cendres, un phénix de bois et de métal.

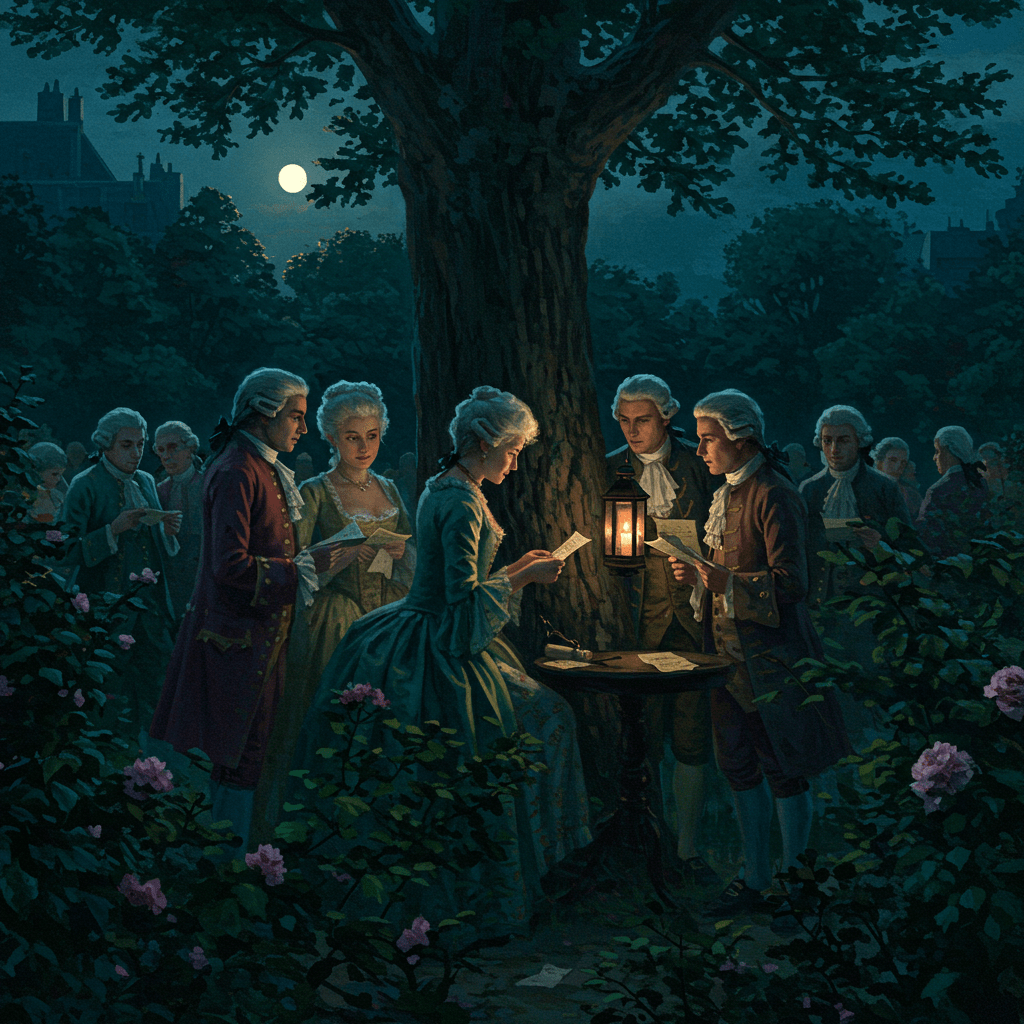

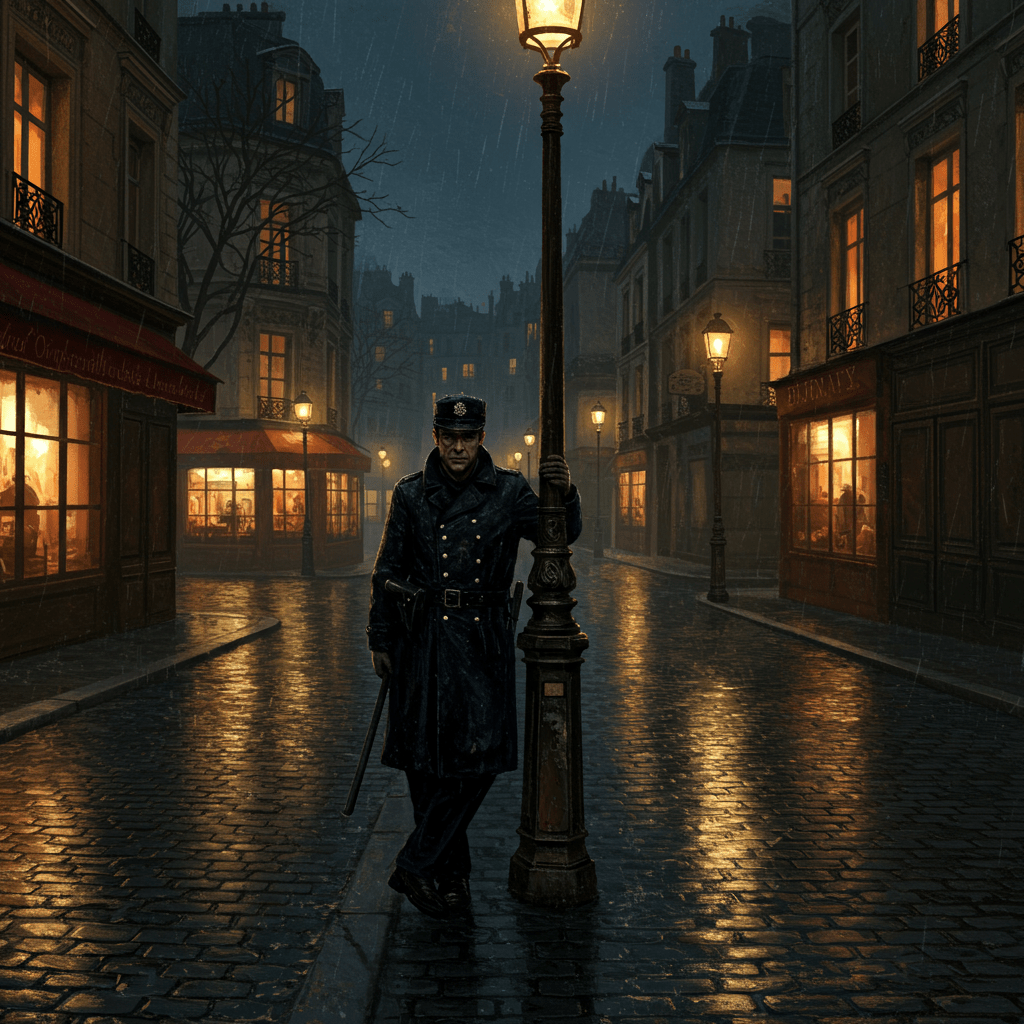

L’Espionnage et la Guerre Secrète

Mais Sartine n’est pas seulement un réformateur ; il est aussi un maître espion. Il sait que la connaissance est une arme aussi puissante que le canon. Il met en place un vaste réseau d’informateurs, à travers l’Europe, afin de récolter des informations précieuses sur les projets des ennemis de la France. Ses agents, des hommes et des femmes courageux et discrets, opèrent dans l’ombre, collectant des informations vitales sur les armements, les stratégies et les intentions des puissances rivales. L’espionnage, activité clandestine et discrète, est devenu un instrument indispensable de la politique navale de Sartine, lui permettant d’anticiper les menaces et de renforcer la défense de la France.

Les réformes de Sartine ne se sont pas faites sans opposition. Les ennemis, nombreux et puissants, ont tenté de le discréditer, de le déstabiliser. Mais l’homme était un roc, infatigable et déterminé. Il laisse derrière lui une marine française transformée, prête à affronter les défis du siècle à venir. Son œuvre ne se limite pas à la construction de navires, elle est aussi la construction d’une nouvelle conscience nationale, celle d’une France forte, puissante et respectée sur les mers.

Le vent, toujours glacial, souffle toujours sur les quais de Brest, mais maintenant, il porte avec lui l’espoir d’un avenir glorieux. L’héritage de Sartine, un mélange d’acier et de finesse, flotte sur les vagues, un témoignage durable de son génie et de sa vision.