L’année est 1830. Un vent de révolution souffle sur la France, balayant les derniers vestiges de l’Ancien Régime. Mais au cœur même de Paris, dans les murs de pierre austères des Maisons Centrales, un autre combat se joue, silencieux et opiniâtre : celui de l’instruction. Ici, loin du tumulte de la ville, se déroule une étrange symphonie de craie grinçante sur ardoises, de voix chuchotant des leçons, et de regards furtifs, chargés d’espoir et de désespoir. Car ces murs renferment non seulement des criminels, mais aussi des âmes en quête de rédemption, des esprits assoiffés de savoir, même derrière les barreaux.

Les Maisons Centrales, nées de la volonté de réformer le système pénitentiaire, étaient bien plus que de simples prisons. Elles se présentaient comme des forteresses de la discipline, mais aussi, paradoxalement, comme des havres d’instruction. Leur architecture imposante, expression d’une volonté de contrôle, cachait en son sein des salles de classe rudimentaires, des ateliers où la pratique suivait la théorie, et une bibliothèque, modeste mais précieuse, offrant un refuge pour les esprits curieux.

L’Éclosion d’une Idée : L’Instruction comme Réhabilitation

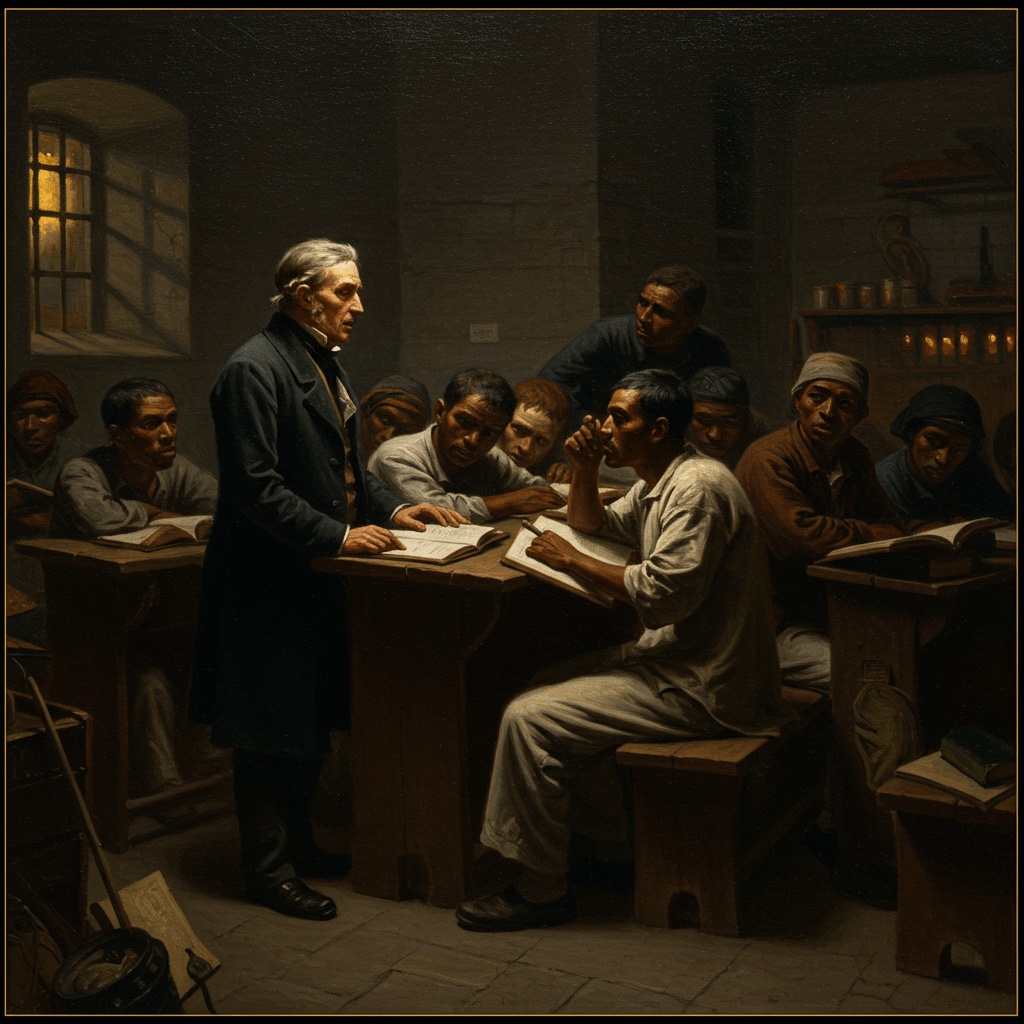

L’idée même d’instruire les détenus était révolutionnaire pour l’époque. La prison, traditionnellement perçue comme un lieu de punition pure et simple, se transformait progressivement en un espace de réhabilitation. L’instruction, on le croyait, avait le pouvoir de modeler l’âme, de redresser les chemins tortueux de la vie. Elle offrait aux prisonniers la possibilité d’acquérir des compétences, de développer leur intellect, et, ainsi, de se préparer à une éventuelle réinsertion sociale. Ce n’était pas une tâche aisée. Les enseignants, souvent des religieux dévoués ou des bénévoles idéalistes, se heurtaient à des obstacles considérables : l’analphabétisme rampant, la résistance des détenus eux-mêmes, rétifs à l’autorité et au changement, et le manque cruel de ressources.

Des Salles de Classe aux Ateliers : L’Apprentissage d’un Nouveau Monde

Les cours, dispensés dans des salles surpeuplées et mal éclairées, portaient sur les matières élémentaires : lecture, écriture, arithmétique. Mais l’enseignement allait au-delà de la simple acquisition de connaissances. Des ateliers, aménagés dans les cours intérieures ou dans des bâtiments annexes, permettaient aux prisonniers d’apprendre un métier. La menuiserie, la ferronnerie, la reliure, autant de disciplines qui offraient une perspective d’avenir, une lueur d’espoir au sortir de l’ombre des cellules. Ces ateliers étaient le théâtre d’une transformation silencieuse, où les mains calleuses, autrefois employées pour des actes illégaux, s’initiaient à la précision et à la patience du travail manuel. L’ambiance était souvent tendue, marquée par les rivalités entre les détenus, mais aussi par une volonté commune de réussite, une quête obstinée d’un avenir meilleur.

Les Fruits de l’Effort : Rédemption ou Récidive ?

Le succès de ce système d’éducation pénitentiaire était loin d’être garanti. Beaucoup de prisonniers, victimes de la pauvreté et de la misère, retombaient dans leurs travers une fois libérés. Leur passé, leur stigmatisation sociale, constituaient des obstacles insurmontables. Pourtant, il existait des cas, des témoignages éclatants, de réussites extraordinaires. Des hommes et des femmes qui, grâce à l’instruction reçue entre les murs des Maisons Centrales, avaient réussi à se reconstruire une vie digne, à effacer, ou du moins à atténuer, les erreurs de leur passé. Ces histoires, murmurées dans les couloirs, les cellules, et les ateliers, servaient d’inspiration, de germe d’espoir pour les autres détenus, preuve que la rédemption était possible, même dans les profondeurs les plus sombres.

Leçons d’Histoire et Regards sur l’Avenir

L’expérience des Maisons Centrales, loin d’être un simple chapitre de l’histoire pénitentiaire française, offre un éclairage précieux sur les défis de la justice sociale et de la réhabilitation. Elle nous rappelle l’importance de l’éducation, de la formation professionnelle, et de la réinsertion sociale, comme outils essentiels pour construire une société plus juste et plus humaine. L’instruction dans les Maisons Centrales a été un combat, une lutte constante contre l’ignorance et le désespoir. Son héritage, malgré les limites et les imperfections, continue de nous interroger sur notre responsabilité collective face à ceux qui se trouvent en marge de la société, et nous incite à rechercher des solutions plus efficaces pour prévenir la criminalité et promouvoir la rédemption.

L’ombre des Maisons Centrales, avec ses murs imposants et ses histoires silencieuses, continue de planer sur le système pénitentiaire moderne. Elle nous rappelle que la prison ne doit pas être uniquement un lieu de punition, mais aussi un espace de réflexion, de transformation, et d’espoir. Un lieu où l’instruction, cette arme puissante et subtile, peut aider à forger un avenir meilleur, même derrière les barreaux les plus solides.