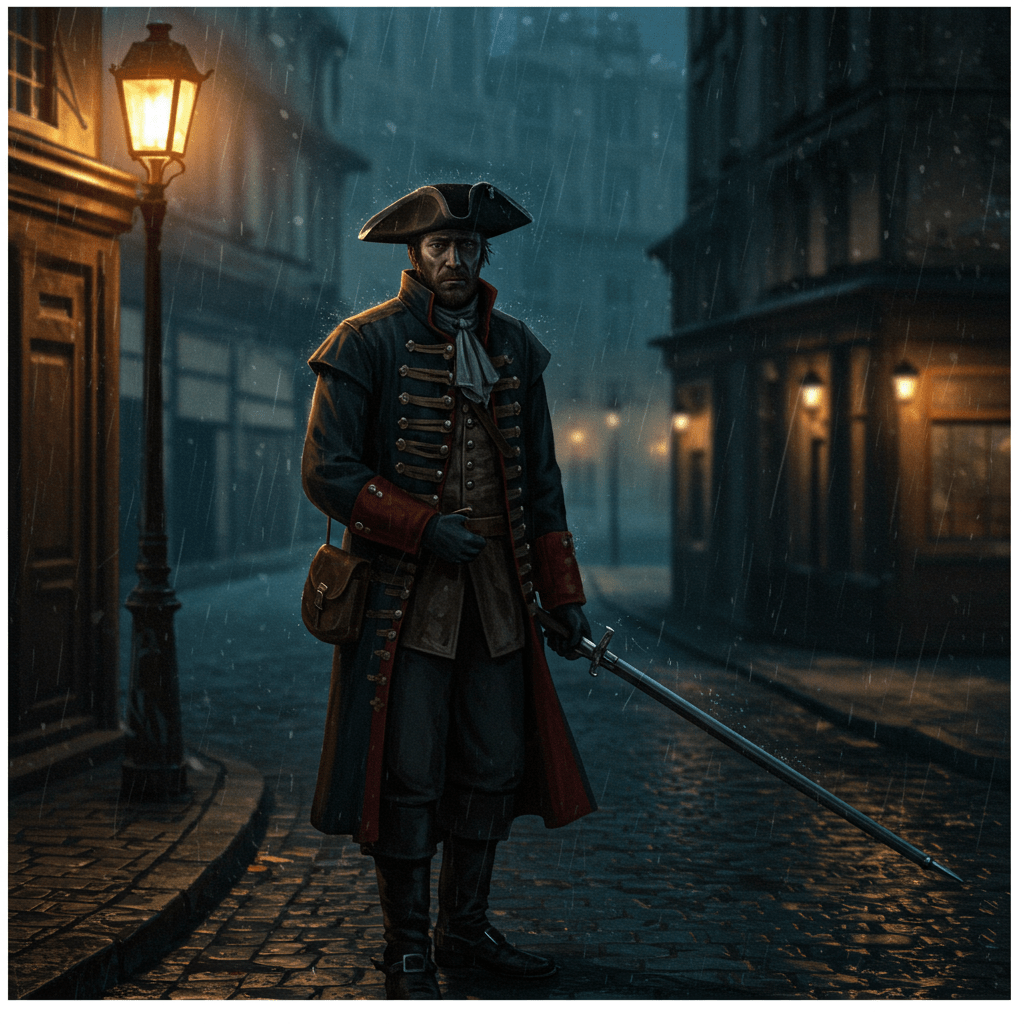

Mes chers lecteurs, préparez-vous. Ce soir, je vous emmène dans les bas-fonds de notre belle capitale, là où l’ombre danse et où les secrets murmurent dans le vent. Oubliez les salons dorés et les bals étincelants, car nous allons plonger au cœur même de la Cour des Miracles, ce cloaque d’infamie dont le nom seul suffit à faire frissonner les âmes sensibles. Mais attention, mes amis, car le spectacle que je vais vous dévoiler n’est pas pour les cœurs délicats. Il est question de misère, de ruse, et de la lutte acharnée pour la survie dans un monde impitoyable.

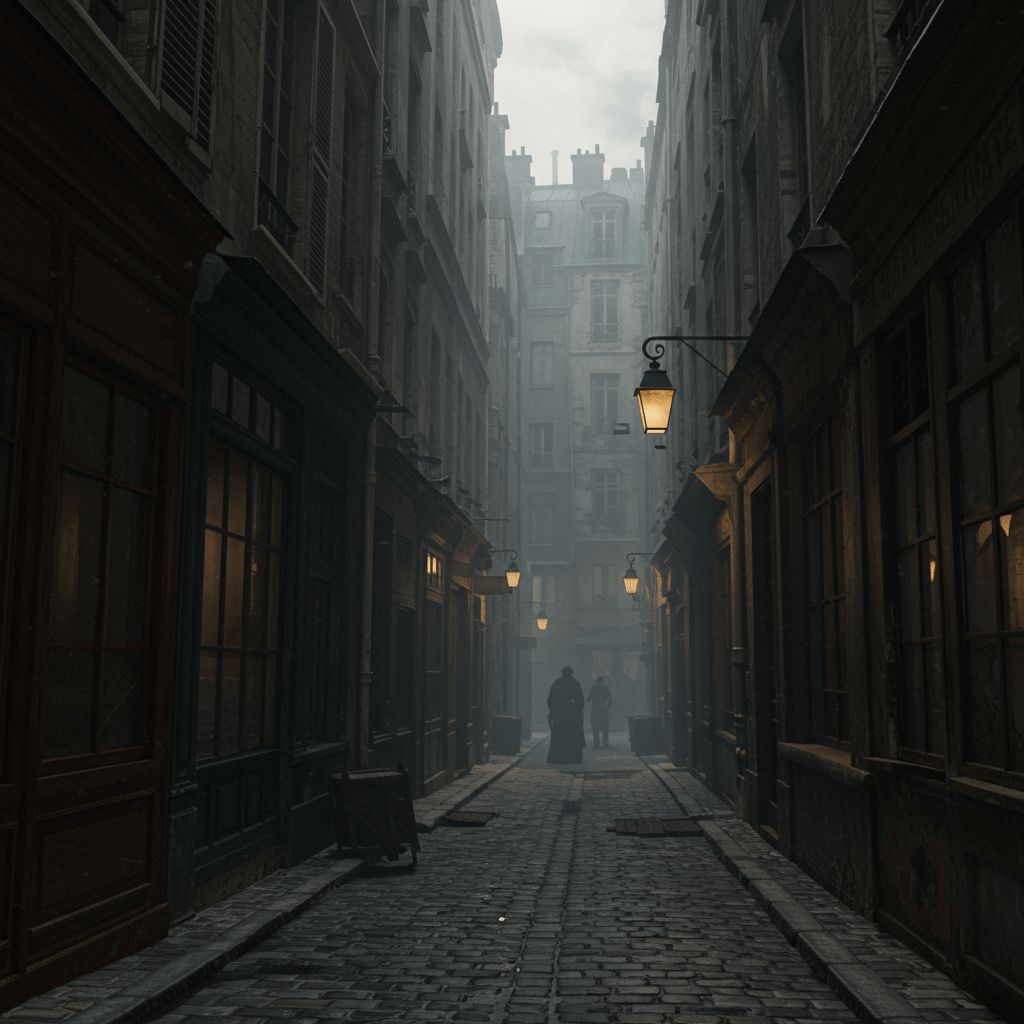

J’ai arpenté ces rues obscures, bravant les dangers et les regards méfiants, afin de vous livrer une localisation géographique précise de ce repaire de vices. Car, croyez-moi, la Cour des Miracles n’est pas un simple fantasme de romancier. Elle existe bel et bien, cachée sous le voile pudique de la ville lumière, un abcès purulent qui menace à chaque instant de contaminer le corps social tout entier. Suivez-moi donc, sans crainte, et laissez-moi vous guider à travers ce labyrinthe de la déchéance humaine.

Le Marais des Âmes Perdues : Délimitation du Territoire

Pour comprendre la Cour des Miracles, il faut d’abord la situer. Oubliez les cartes officielles et les plans bourgeois. La Cour ne se trouve pas sur ces supports, car elle se cache, se dissimule, se fond dans le paysage urbain comme un caméléon. Son centre névralgique, son cœur battant, se situe, mes amis, dans le quartier du Marais, plus précisément entre la rue du Temple, la rue de Bretagne, la rue Vieille du Temple et la rue des Archives. Mais attention, ce n’est pas tout le quartier qui est gangrené. Non, la Cour se concentre sur les ruelles étroites et tortueuses, les impasses sombres et les cours dérobées, là où la lumière peine à pénétrer et où la police, généralement, préfère ne pas s’aventurer.

Imaginez, si vous le voulez bien, un dédale de maisons délabrées, aux façades lépreuses et aux fenêtres aveugles. Des ruelles pavées de pierres disjointes, jonchées d’immondices et d’ordures de toutes sortes. L’air y est épais, chargé d’odeurs pestilentielles, un mélange écœurant de sueur, de vin aigre, d’urine et de décomposition. C’est dans ce cloaque que se terre la Cour des Miracles, un royaume de la misère où les lois de la société sont bafouées et où seule la loi du plus fort règne en maître.

J’ai interrogé, sous le sceau du secret, un ancien habitant de ces lieux, un certain Jean-Baptiste, surnommé “Le Borgne” en raison de la perte d’un œil lors d’une rixe particulièrement violente. “Monsieur,” m’a-t-il confié d’une voix rauque, “la Cour des Miracles, ce n’est pas un endroit, c’est un état d’esprit. C’est là où les gueux, les estropiés, les voleurs et les prostituées se réfugient pour échapper à la misère et à la justice. On y invente des maladies, on simule des infirmités, on mendie avec art pour attendrir le cœur des bourgeois et leur soutirer quelques sous. Mais le soir, quand les portes se referment, on redevient soi-même, et les miracles se produisent : les aveugles recouvrent la vue, les paralytiques se mettent à marcher, et les muets se mettent à chanter.”

La Topographie de la Tromperie : Rues et Impasses Clés

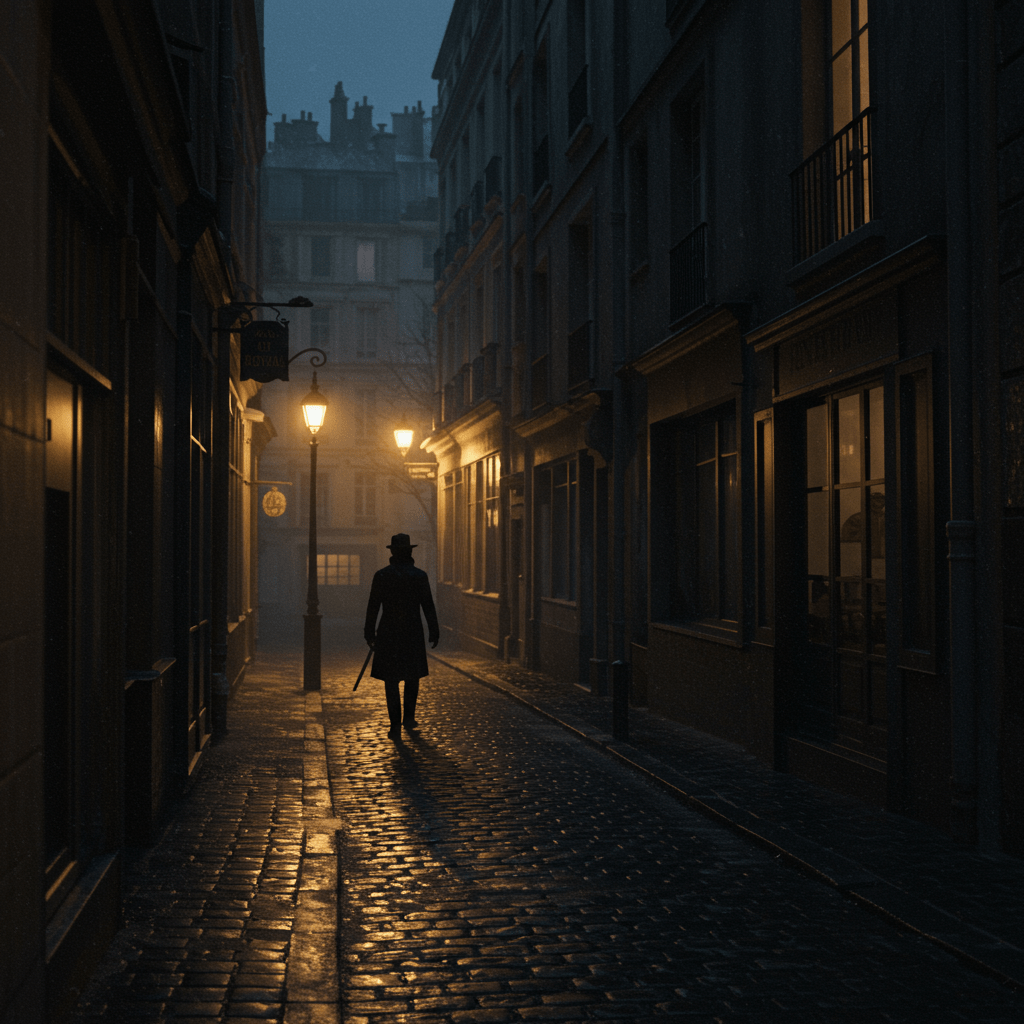

Maintenant que nous avons délimité le territoire, il est temps de nous aventurer plus profondément dans les entrailles de la Cour des Miracles. Je vais vous révéler quelques-uns des lieux les plus emblématiques, les rues et les impasses qui servent de théâtre à cette comédie macabre. La rue des Arquebusiers, par exemple, est un véritable carrefour de la misère. C’est là que se croisent les mendiants de toutes sortes, les faux aveugles guidés par des chiens dressés, les estropiés exhibant leurs membres mutilés, et les mères éplorées tenant dans leurs bras des enfants faméliques. L’atmosphère y est oppressante, étouffante, saturée de désespoir et de résignation.

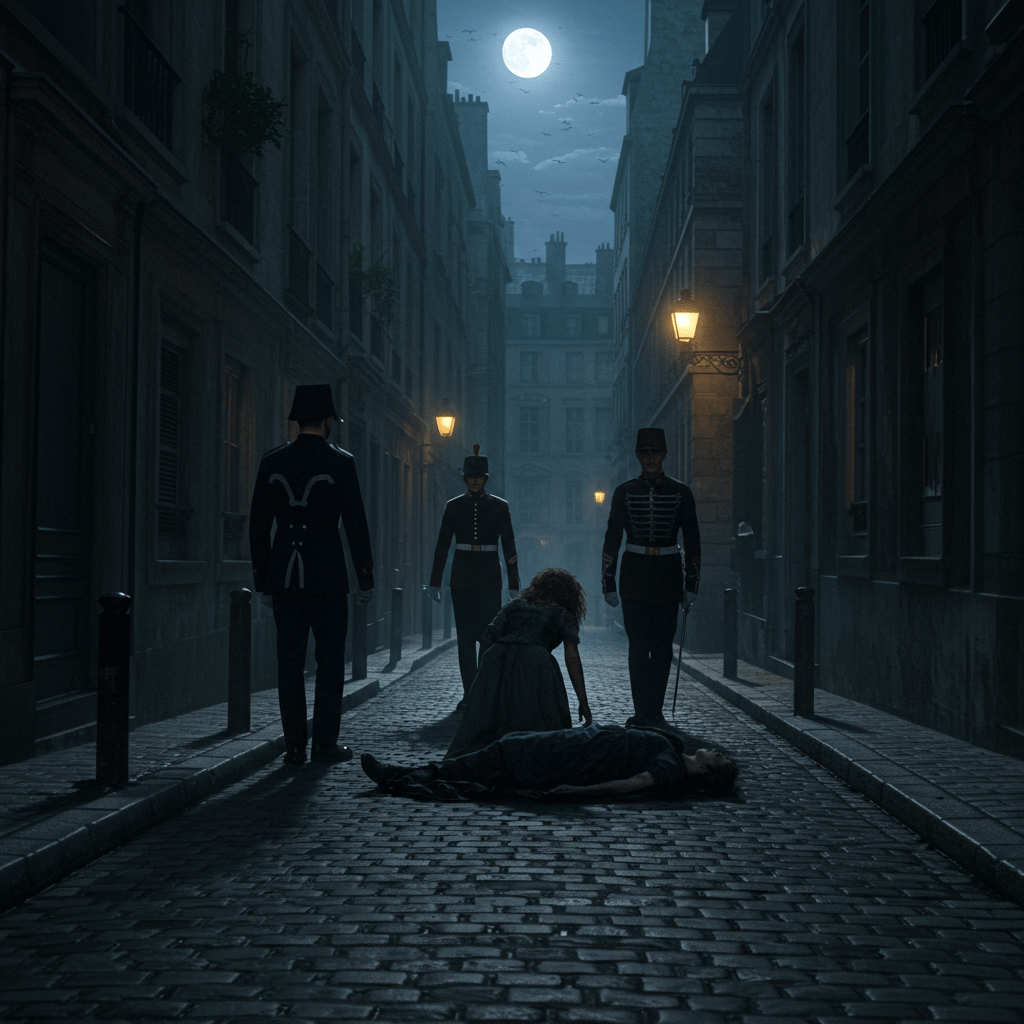

Puis, il y a l’impasse de la Planchette, un lieu particulièrement sinistre et mal famé. C’est là que se trouvent les repaires des voleurs et des assassins, les tripots clandestins et les bordels de fortune. La nuit, on y entend des cris, des jurons et des bruits de bagarre. Le sang y coule parfois, et la mort rôde comme une ombre menaçante. J’ai entendu dire que plusieurs personnes ont disparu dans cette impasse, englouties par les ténèbres et jamais revues.

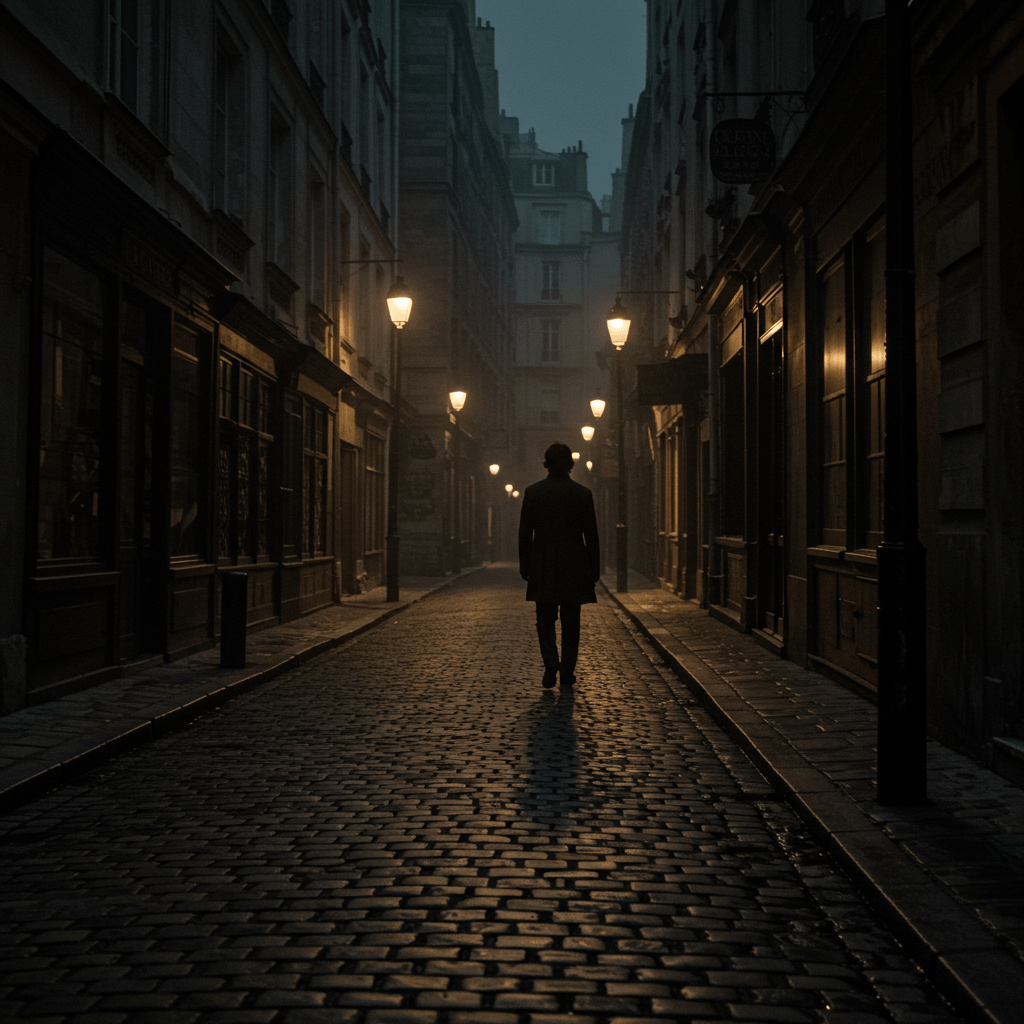

Enfin, je ne saurais oublier la cour des Miracles elle-même, le cœur battant de ce royaume de l’illusion. Elle se situe au fond d’une ruelle étroite et difficile d’accès, cachée derrière une porte dérobée et gardée par des hommes de main patibulaires. C’est là que se réunissent les chefs de la pègre, les rois et les reines des mendiants, pour partager le butin, régler les différends et organiser les prochaines opérations. On dit que des trésors y sont cachés, des sommes considérables amassées grâce à la mendicité et au vol. Mais personne n’ose s’en approcher, car la cour est protégée par une force invisible, une aura de terreur qui dissuade les plus téméraires.

J’ai tenté, bien sûr, de pénétrer dans cette cour maudite, mais j’ai été repoussé par des gardes armés de gourdins et de couteaux. Ils m’ont menacé de mort si j’osais insister. J’ai dû me résigner à rebrousser chemin, la mort dans l’âme, mais avec la ferme intention de revenir un jour, afin de percer les secrets de ce lieu mystérieux.

Les Figures de l’Ombre : Portraits des Habitants

Mais la Cour des Miracles n’est pas seulement une affaire de lieux. C’est avant tout une histoire d’hommes et de femmes, de vies brisées et de destins tragiques. Permettez-moi de vous présenter quelques-unes des figures les plus marquantes de ce monde souterrain. Il y a, par exemple, la vieille Mathilde, surnommée “La Chouette”, une mendiante aveugle qui connaît tous les secrets de la Cour. On dit qu’elle a plus de cent ans et qu’elle a vu défiler des générations de misérables. Elle est respectée et craint par tous, car elle possède un don de divination et elle est capable de lire dans les âmes.

Puis, il y a le jeune Étienne, un orphelin qui a été recueilli par une bande de voleurs. Il est agile et rapide comme un chat, et il est passé maître dans l’art du pickpocket. Il rêve de s’échapper de la Cour des Miracles et de devenir un honnête homme, mais il est pris au piège par la pauvreté et la violence.

Et enfin, il y a la belle Isabelle, une prostituée au cœur brisé. Elle a été abandonnée par son amant et elle a sombré dans la débauche pour survivre. Elle est belle et intelligente, mais elle est condamnée à vivre dans l’ombre et la honte. Elle aspire à une vie meilleure, mais elle sait que ses chances sont minces.

J’ai passé des heures à les écouter, à recueillir leurs témoignages, à partager leurs peines et leurs espoirs. J’ai été touché par leur humanité, malgré la misère et la déchéance. J’ai compris que la Cour des Miracles n’est pas seulement un repaire de vices, mais aussi un refuge pour les âmes perdues, un lieu où l’on peut trouver un peu de chaleur et de solidarité dans un monde impitoyable.

La Fin d’un Monde : Conséquences et Répercussions

Mais, mes chers lecteurs, la Cour des Miracles est-elle condamnée à exister éternellement ? Est-elle un mal nécessaire, une excroissance inévitable de la société ? Je ne le crois pas. Je suis convaincu que l’on peut éradiquer ce fléau, à condition d’y mettre les moyens et la volonté. Il faut s’attaquer aux causes profondes de la misère, lutter contre l’injustice et l’inégalité, et offrir aux plus démunis une chance de se réinsérer dans la société.

La police, bien sûr, joue un rôle important dans cette lutte. Elle doit faire preuve de fermeté et de détermination pour démanteler les réseaux criminels et arrêter les malfaiteurs. Mais elle ne peut pas agir seule. Elle a besoin de l’aide de la justice, des associations caritatives et de tous les citoyens de bonne volonté.

J’ai espoir, mes amis, que la Cour des Miracles finira par disparaître, engloutie par le progrès et la justice. Je crois que l’on peut construire une société plus juste et plus humaine, où chacun aura sa place et où personne ne sera condamné à vivre dans la misère et la déchéance.

Ainsi se termine, mes chers lecteurs, mon exploration géographique précise de la Cour des Miracles. J’espère que ce voyage au cœur des ténèbres vous aura éclairés sur la réalité de ce monde souterrain et vous aura donné envie de vous battre pour un avenir meilleur. N’oubliez jamais que la misère est une maladie contagieuse, et que nous devons tous nous mobiliser pour l’éradiquer. Car, comme disait Victor Hugo, “Il n’y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes. Il n’y a que de mauvais cultivateurs.”