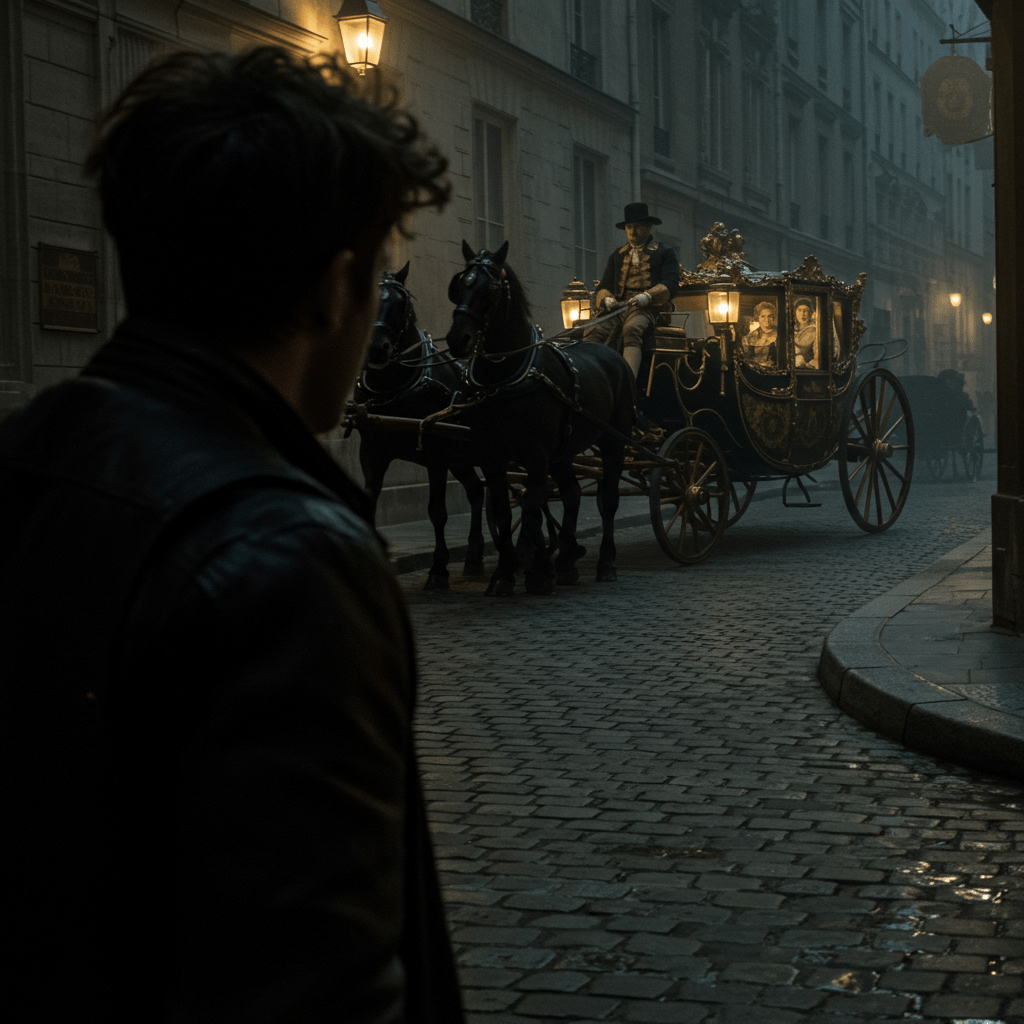

Paris, 1788. Une brume épaisse, lourde de secrets et de misère, enveloppait la capitale. Les ruelles étroites, labyrinthes sinueux où l’ombre jouait à cache-cache avec la lumière vacillante des réverbères, abritaient une population bigarrée, un peuple silencieux dont les souffrances étaient aussi nombreuses que les pavés sous leurs pieds. Au cœur de cette fourmilière humaine, les hommes de la maréchaussée, gardiens silencieux de l’ordre royal, menaient une existence souvent oubliée, une existence faite de privations, de dangers et d’un profond sentiment d’injustice.

Leur uniforme bleu, usé par le temps et les intempéries, ne cachait pas la maigreur de leurs corps, affaiblis par une nourriture insuffisante et un travail incessant. Ces hommes, souvent issus des rangs les plus modestes, étaient les premiers à affronter la violence, la pauvreté et la maladie qui rongeaient la ville. Ils étaient les témoins impuissants des inégalités flagrantes qui minaient le royaume, condamnés à maintenir un ordre qui les ignorait, un ordre qui les abandonnait à leur sort.

Les Rues Sombres, Leur Champ de Bataille

Chaque nuit, ces sentinelles solitaires sillonnaient les rues sombres, leurs pas résonnant sur le pavé humide. Leurs yeux, aguerris aux pièges et aux dangers, scrutaient l’obscurité, à la recherche de voleurs, d’assassins, de fauteurs de troubles. Armés de leurs simples hallebardes, ils affrontaient des individus souvent plus nombreux et mieux équipés, risquant leur vie pour une solde misérable, une solde qui ne suffisait pas à nourrir leurs familles. Leurs blessures, physiques et morales, étaient rarement soignées, leurs plaintes souvent ignorées par une administration sourde à leurs appels.

Leur courage, pourtant, ne faiblissait pas. Animés par un certain sens du devoir, par une fidélité indéfectible à la couronne, ils assumaient leur rôle avec abnégation, souvent dans l’anonymat le plus complet. Leurs actions, souvent héroïques, restaient le plus souvent méconnues, enfouies sous le silence des archives royales et les murmures de la ville.

La Misère au Quotidien

Leur quotidien était une lutte incessante contre la pauvreté. Logés dans des taudis insalubres, ils étaient exposés aux maladies et à la promiscuité. Leur alimentation était maigre, composée de pain noir, de soupe et de quelques légumes avariés. Leur habillement était pauvre, laissant leurs corps vulnérables aux éléments et aux maladies. Privés des soins médicaux les plus élémentaires, ils devaient souvent faire face à des blessures ou à des maladies graves sans aucun soutien.

Leurs familles, elles aussi, souffraient de cette misère extrême. Les épouses et les enfants de ces policiers étaient souvent réduits à mendier pour survivre, leurs espoirs et leurs rêves brisés par l’injustice d’un système qui ne les protégeait pas. Leur détresse restait silencieuse, une souffrance enfouie sous le poids du désespoir.

La Justice Inatteignable

Malgré les dangers qu’ils affrontaient quotidiennement, les policiers de Louis XVI étaient souvent victimes d’injustices. Accusés à tort, mal jugés, ils étaient privés de tout soutien et laissés à la merci de la vindicte populaire ou de la corruption des magistrats. Leur voix ne trouvait pas d’écho dans les palais royaux, leurs plaintes restaient lettre morte dans les bureaux surchargés des fonctionnaires.

Leur situation était d’autant plus paradoxale qu’ils étaient les gardiens de l’ordre, les défenseurs d’un système qui les méprisait. Ils étaient les victimes silencieuses d’une monarchie aveugle, d’une société profondément inégalitaire. Leur sacrifice, pourtant, était immense. Ils étaient les remparts invisibles contre le chaos, les gardiens d’un équilibre fragile qui ne leur rendait rien.

L’Oubli et la Reconnaissance

Leurs noms, pour la plupart, ont disparu dans les méandres de l’histoire. Leurs actions, souvent héroïques, sont restées anonymes, englouties par le silence des archives et l’indifférence des générations suivantes. Leurs souffrances, pourtant, étaient réelles, profondes et durables. Ils étaient les hommes oubliés de l’histoire, les victimes silencieuses d’une époque.

Cependant, même dans l’oubli, leur sacrifice témoigne de la complexité de la société française de l’Ancien Régime, une société où la grandeur de la monarchie contrastait cruellement avec la misère de ceux qui étaient chargés de la défendre. Leur histoire, enfin révélée, nous rappelle que derrière le faste et la gloire, il y a toujours des hommes et des femmes dont la souffrance a façonné le cours de l’histoire.