L’année est 1830. Paris, ville lumière, scintille de mille feux, mais sous cette façade dorée se tapit une obscurité profonde, une toile d’araignée tissée de secrets et de scandales. Le souffle de la Révolution de Juillet, encore chaud sur les pavés, a laissé derrière lui un climat de suspicion, une vigilance accrue de la part des autorités. La censure, ce couperet implacable, tranche sans merci tout ce qui pourrait ébranler l’ordre établi. Les journaux sont surveillés, les pamphlets confisqués, les artistes contraints à l’autocensure. Même les conversations dans les salons les plus distingués sont empreintes d’une prudence calculée, car un mot mal placé, une allusion trop audacieuse, peuvent entraîner des conséquences désastreuses.

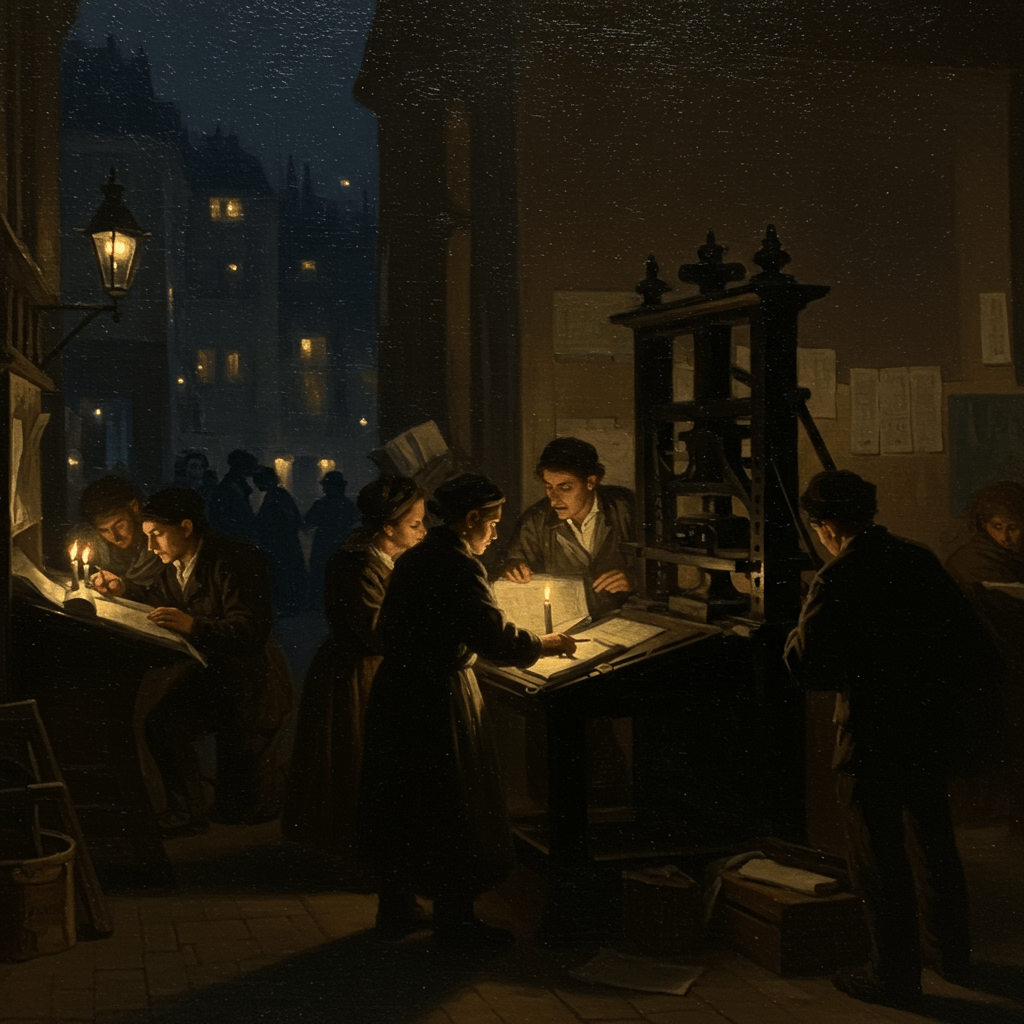

Dans les ruelles sombres et sinueuses du Marais, au cœur d’un réseau d’imprimeries clandestines, des plumes audacieuses défient l’autorité. Des journalistes courageux, des écrivains idéalistes, des dessinateurs talentueux, tous risquent leur liberté, voire leur vie, pour faire entendre une vérité différente, une vérité qui ne passe pas par les canaux officiels. Ils sont les artisans d’une contre-culture, d’une littérature clandestine qui nourrit les foyers de la rébellion et entretient l’espoir d’un avenir plus juste.

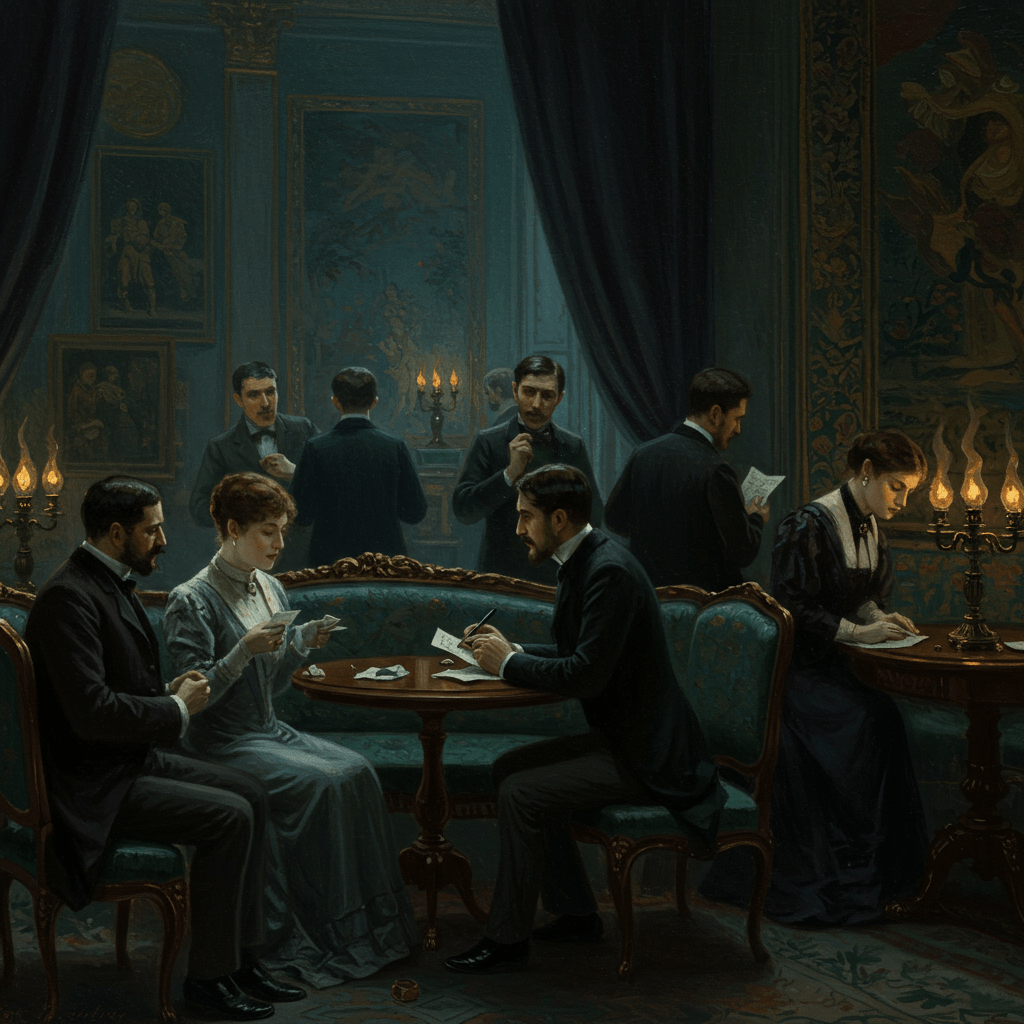

Les Salons et la Censure

Les salons parisiens, ces lieux de sociabilité et d’échanges intellectuels, étaient autant de champs de bataille pour les idées. Derrière les rires polis et les conversations brillantes, se tramaient des complots, s’échangeaient des informations secrètes, se tissaient des alliances. La censure, omniprésente, planait comme un spectre au-dessus de ces réunions mondaines. Les dames, élégantes et raffinées, devenaient des messagères clandestines, faisant circuler des écrits interdits, des pamphlets révolutionnaires, dissimulés sous des robes de soie et des éventails précieux. Un simple mot de trop, une phrase mal interprétée, suffisaient à faire basculer le destin d’un participant dans l’abîme de la prison ou de l’exil.

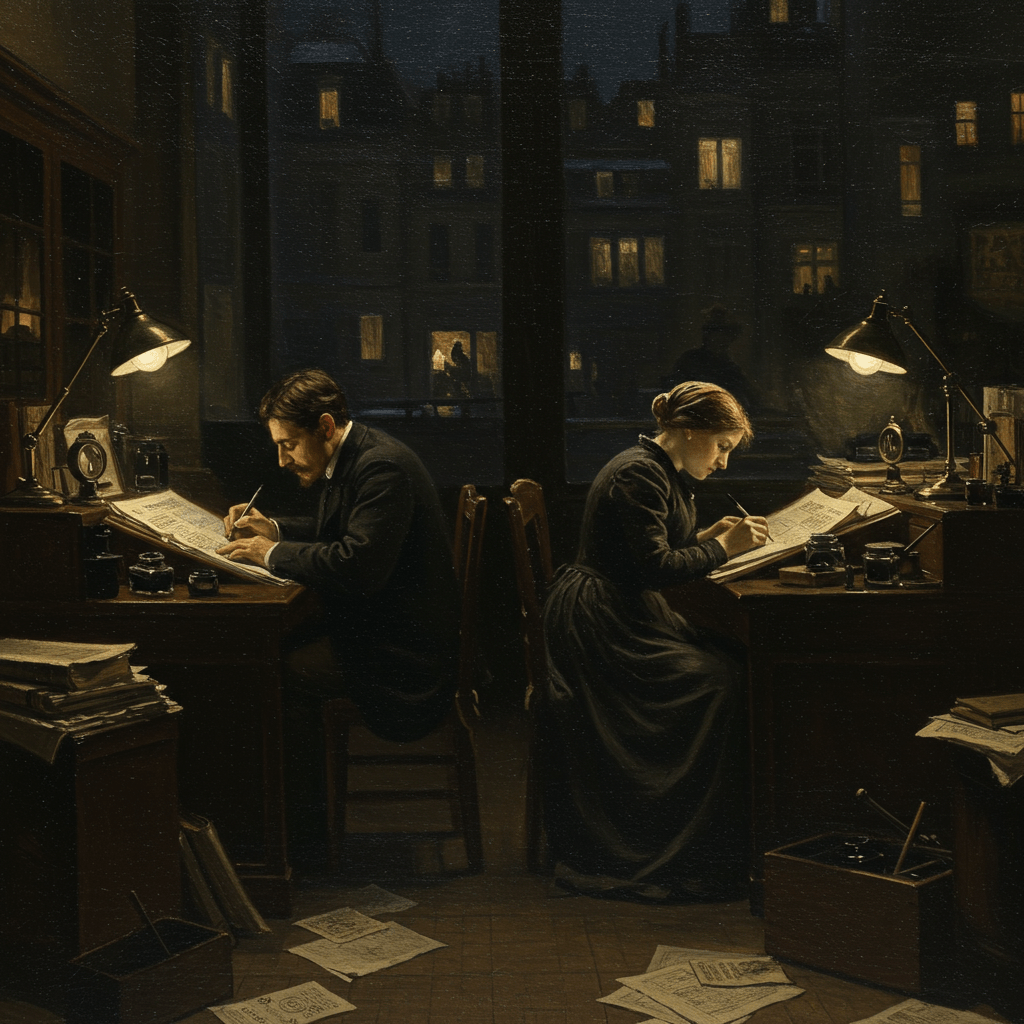

La Presse et ses Dangers

Les journaux, organes de l’information et de la propagande, étaient sous la surveillance constante de la censure. Chaque article, chaque dessin, chaque caricature devait être soumis à l’approbation des censeurs royaux, de véritables bourreaux de la liberté d’expression. Pour contourner cette surveillance implacable, les journalistes avaient recours à l’allégorie, à l’ironie mordante, au double sens, dissimulant leurs critiques sous un voile de subtilité. Des codes secrets étaient mis au point, des signes discrets permettaient de décrypter le message véritable, caché derrière les lignes officielles. La lutte entre la plume et la censure était une bataille quotidienne, menée avec finesse, courage et audace.

Les Artistes et la Liberté d’Expression

Les artistes, peintres, sculpteurs, musiciens, étaient eux aussi victimes de la censure. Les œuvres jugées trop subversives, trop critiques envers le régime, étaient interdites, confisquées, détruites. Pour exprimer leur mécontentement, leur désaccord, les artistes utilisaient des symboles, des allégories, des codes visuels que seuls les initiés pouvaient comprendre. Les tableaux, les sculptures, les musiques étaient autant de messages codés, adressés à une élite éclairée, capable de déchiffrer le langage secret de l’art.

Le Théâtre et ses Secrets

Le théâtre, ce lieu de divertissement et d’émotion, était aussi un terrain d’expression politique. Les pièces, soumises à une censure rigoureuse, étaient souvent amputées de passages jugés trop audacieux, trop critiques. Les acteurs, excellents improvisateurs, devaient parfois adapter leur jeu, glisser des allusions subtiles pour contourner la vigilance des censeurs. Les représentations théâtrales étaient autant de rendez-vous secrets, où des messages politiques étaient distillés au public, enrobés d’une mise en scène raffinée et d’une interprétation magistrale.

Le rideau tombe sur cette époque tumultueuse, où la censure a tenté de museler les voix dissidentes, mais où la soif de liberté a toujours trouvé le moyen de s’exprimer. Les secrets et les scandales, enfouis sous le poids de la censure, ont fini par resurgir, comme des fantômes de la mémoire, témoignant de la force indomptable de la vérité. Les murmures du passé, les échos des révoltes, sont les vestiges d’une bataille acharnée pour la liberté d’expression, une bataille qui continue encore aujourd’hui.

Les ombres de la censure se sont estompées, mais leur souvenir persiste. Les murmures des salons, les secrets des imprimeries clandestines, les œuvres d’art dissimulant des messages politiques… Tout cela nourrit le récit de Paris, cette ville où la lumière et l’ombre se sont toujours entremêlées, dans une danse fascinante et dangereuse.