Le vent glacial de novembre fouettait les côtes normandes, balayant les feuilles mortes sur les pavés humides de Honfleur. Dans une auberge enfumée, aux poutres massives et au feu crépitant, une assemblée de notables s’activait autour d’une table chargée de victuailles. Des huîtres fraîchement pêchées, leurs coquilles nacrées scintillant à la lumière vacillante des bougies, côtoyaient des tartes aux pommes dont le parfum sucré emplissait la pièce. Leur conversation animée, rythmée par le cliquetis des verres et les éclats de rire, tournait autour d’un sujet crucial : la préservation des saveurs de France, menacées par l’industrialisation galopante.

L’ombre de la Révolution planait encore sur la France, mais une autre révolution, plus sournoise, s’annonçait : celle de l’oubli. Les vieilles recettes, transmises de génération en génération, semblaient vouées à disparaître, englouties par le flot montant de la production de masse. Ces hommes, gardiens du patrimoine culinaire national, savaient que le temps pressait. Il fallait agir, et vite.

La Mémoire des Saveurs

Chaque plat, chaque ingrédient, chaque geste ancestral était un fragment d’histoire, un témoignage vivant d’une culture riche et complexe. Leur quête était celle d’une mémoire gustative, une exploration du passé à travers les saveurs, les odeurs et les textures. Ils se remémorèrent les recettes des grands chefs du passé, ces artistes du palais dont les créations étaient autant de symphonies culinaires. Ils évoquèrent la gastronomie des monastères, où des moines patients avaient perfectionné, au fil des siècles, l’art de la confiserie et de la vinification.

Les discussions se prolongèrent tard dans la nuit, alimentées par le vin rouge corsé et les anecdotes savoureuses. On parla des boulangers, gardiens du secret des pains au levain, dont la préparation nécessitait un savoir-faire minutieux et des années d’expérience ; des charcutiers, artisans de la transformation de la viande, dont les techniques ancestrales étaient indispensables à la qualité des produits ; des fromagers, alchimistes du lait, capables de créer une infinité de saveurs à partir d’un seul ingrédient.

Le Combat des Artisans

Mais la tâche s’annonçait ardue. L’industrialisation, avec ses promesses de rapidité et d’efficacité, menaçait de submerger les petites entreprises artisanales. Les produits manufacturés, uniformes et dépourvus de caractère, gagnaient en popularité, tandis que les savoir-faire traditionnels peinaient à survivre face à la concurrence acharnée. Les artisans, fiers de leur héritage, résistaient avec acharnement, mais leurs efforts individuels paraissaient bien dérisoires face à la puissance des machines et à la pression des marchés.

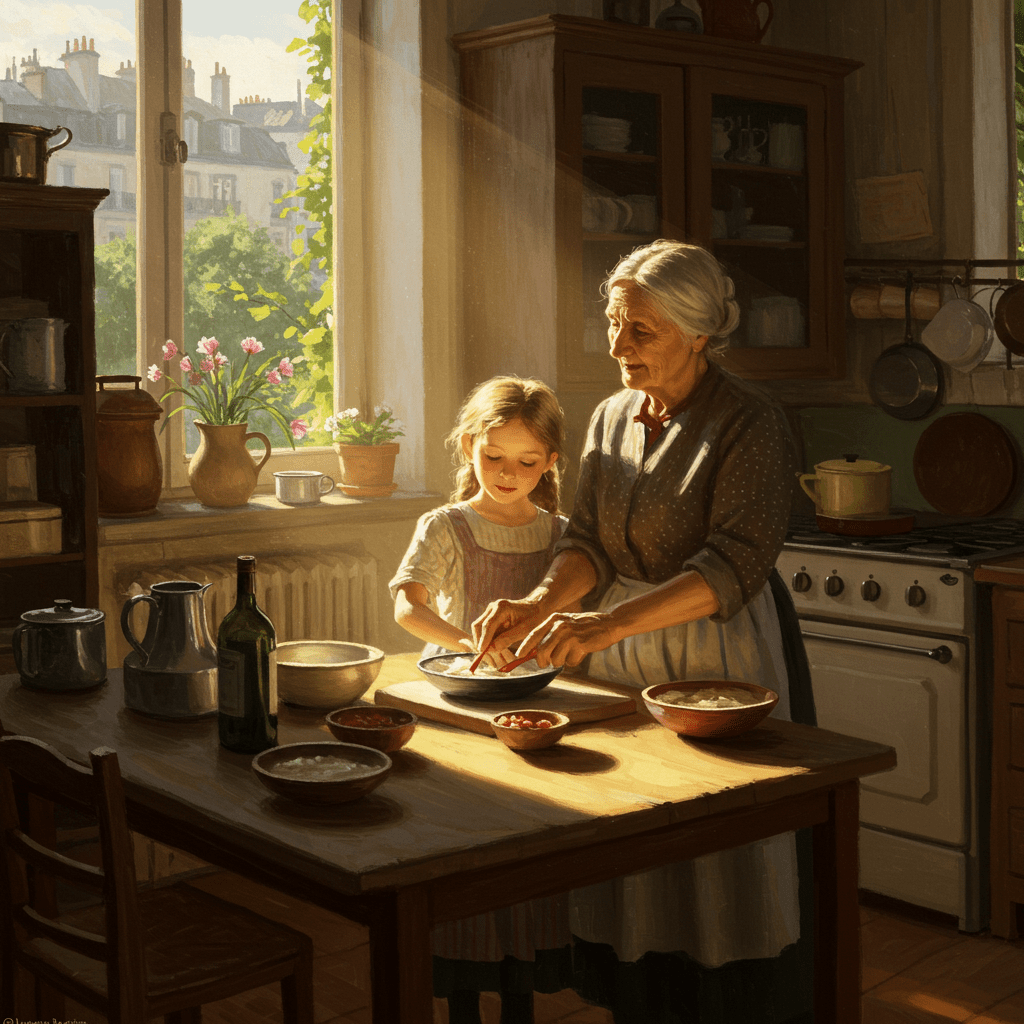

L’histoire de Madame Dubois, une pâtissière de province, illustrait parfaitement cette lutte. Elle avait appris à confectionner des gâteaux de mariage selon une recette transmise par sa grand-mère, une tradition familiale vieille de plusieurs générations. Mais les supermarchés, avec leurs gâteaux industriels bon marché, la menaçaient de disparition. Elle luttait avec courage, privilégiant la qualité à la quantité, mais l’avenir semblait incertain.

L’Héritage des Familles

Le cœur du problème résidait dans la transmission des connaissances. Les artisans, souvent vieillissants, ne trouvaient pas toujours de successeurs pour perpétuer leur art. Les jeunes générations, attirées par les lumières scintillantes des villes et les promesses de l’industrie, abandonnaient les traditions rurales. Ce patrimoine immatériel, fruit de siècles d’expérience et d’ingéniosité, risquait de se perdre à jamais.

Les membres de l’assemblée comprirent que la préservation des savoir-faire gastronomiques ne pouvait se limiter à une simple défense des intérêts économiques des artisans. Il s’agissait de protéger un héritage culturel précieux, un lien vital avec le passé, une source d’identité nationale. L’enjeu était de taille : il s’agissait de préserver la mémoire gustative de la France, de transmettre aux générations futures le goût authentique de son terroir.

Une Nouvelle Époque

Ils décidèrent alors de prendre les choses en main. Ils élaborèrent un plan ambitieux, visant à promouvoir les produits artisanaux, à soutenir les petits producteurs, et à sensibiliser le public à l’importance de la préservation du patrimoine culinaire. Ils créèrent des associations, organisèrent des concours, et publièrent des livres de recettes traditionnelles. Ils se lancèrent dans une croisade pour la sauvegarde des saveurs, une véritable épopée gastronomique.

Des années plus tard, alors que le soleil couchant illuminait les côtes normandes, l’auberge de Honfleur était toujours là, témoin silencieux de cette bataille pour la mémoire. L’odeur des tartes aux pommes, un parfum intemporel, flottait encore dans l’air, un symbole vivant de la victoire arrachée à l’oubli. Les saveurs de France, précieusement préservées, continuaient à ravir les papilles, un héritage inestimable transmis de génération en génération.