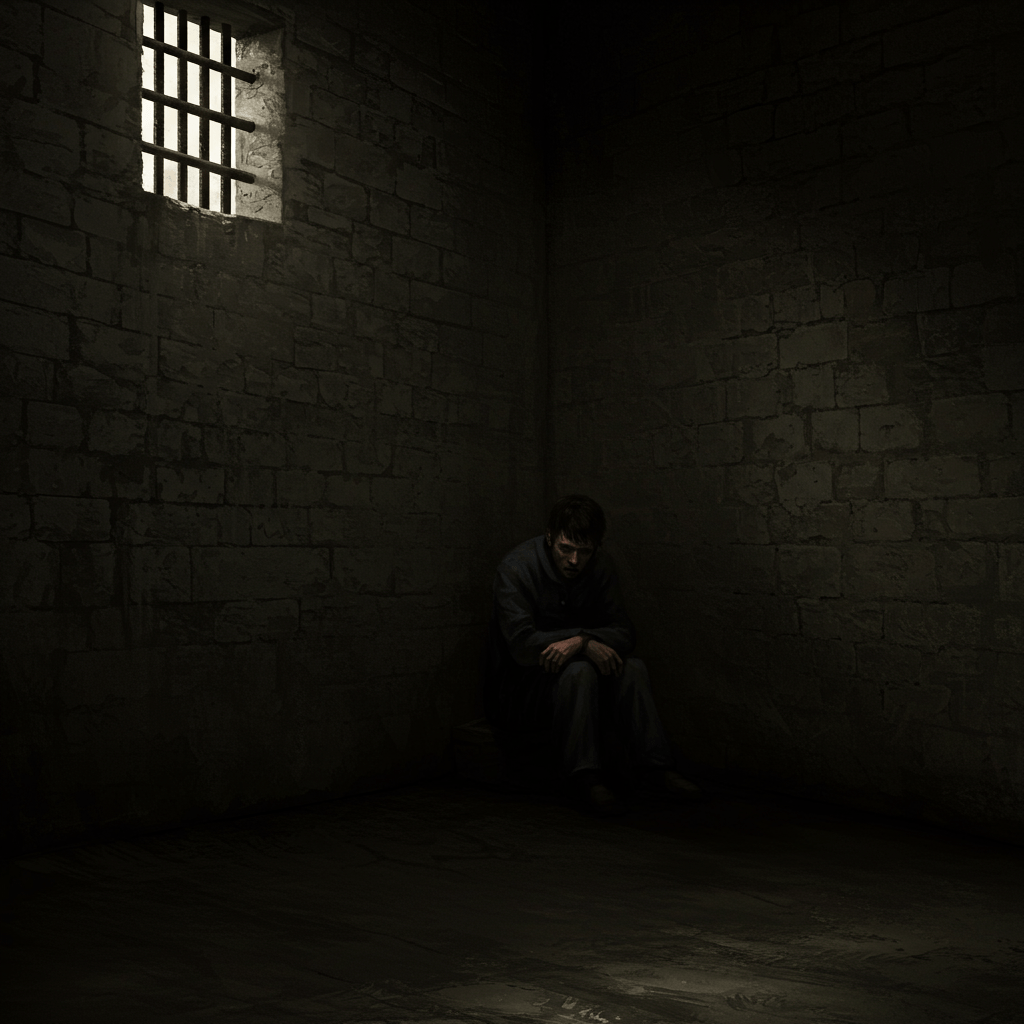

L’année 1848, Paris. Une bise glaciale mordait les joues des passants, tandis que la Seine, sombre et tourmentée, reflétait les lumières vacillantes des réverbères. Dans les geôles obscures et humides, des hommes et des femmes attendaient leur sort, leurs espoirs aussi froids que la pierre des murs qui les emprisonnaient. Leur destin, scellé par le sceau implacable de la justice, se déroulait lentement, inexorablement, dans l’ombre des salles d’audience et sous le regard sévère des magistrats. Leur seul réconfort, la fragile espérance d’une grâce divine ou d’un miracle de la clémence royale.

Le bruit sourd des pas des gardes, le cliquetis des clés, le silence pesant des couloirs… Ces sons hantent les nuits des condamnés, rythmant l’attente angoissante de la sentence finale. Dans ces lieux de désespoir, l’espoir se réduit à une étincelle, menacée à tout instant de s’éteindre sous le poids de la culpabilité, de la solitude et de la peur. Leur voix, pourtant, se fait entendre, par bribes, à travers ces pages, murmurant les récits de vies brisées, de rêves anéantis, de destins sacrifiés sur l’autel de la loi.

L’Ombre de la Guillotine

Jean-Luc, un jeune homme aux yeux d’un bleu profond, accusé de vol qualifié, attendait son exécution dans la cellule froide et humide. Son crime, commis par désespoir et faim, le hantait. Il se souvenait de sa mère, son visage ridé et marqué par la misère, ses mains calleuses travaillant sans relâche pour nourrir sa famille. Le vol, une faute irréparable, lui avait coûté sa liberté, et allait lui coûter bien plus encore. Les jours se transformaient en une lente agonie, chaque heure une éternité. Son regard, autrefois plein de vie, s’était éteint, laissant place à une profonde tristesse qui le consumait de l’intérieur. Il pensait à sa sœur, à son avenir, à la douleur de son absence. La guillotine, cette terrible machine, se dressait dans son esprit, symbole cruel et définitif de son destin.

La Prison de Bicêtre

Les murs de Bicêtre, imposants et sinistres, abritaient des centaines d’autres âmes perdues. Thérèse, une jeune femme accusée de bigamie, vivait dans la peur constante des brimades et des humiliations. Emprisonnée loin de ses enfants, elle ne pouvait que les imaginer, orphelins et abandonnés à leur triste sort. La solitude, poignante et insupportable, rongeait son âme. Elle passait ses journées à prier, implorant le ciel de lui accorder la force de supporter son calvaire et la grâce d’une libération. Ses nuits étaient hantées par des cauchemars, où les ombres des geôliers et le spectre de ses enfants se mêlaient dans un tourbillon de désespoir. Ses souvenirs, son passé, ses rêves, tout semblait s’effacer sous le poids de la désolation.

Les Enfants de la Misère

Dans les couloirs sombres de la prison, les enfants des condamnés, abandonnés ou négligés, se déplaçaient comme des ombres furtives. Pauvres et démunis, ils étaient victimes eux aussi des injustices sociales. Sans parents pour les guider, sans éducation, ils étaient condamnés à vivre dans la misère et l’ignorance. Leurs petits corps maigres, leurs regards vides, témoignaient d’un avenir incertain, d’une vie déjà marquée par la souffrance et le désespoir. Ces enfants, symboles de la tragédie sociale, étaient les victimes silencieuses du système, leurs destinées déjà brisées bien avant d’avoir atteint l’âge adulte.

L’Écho de la Justice

Au cœur de la cour royale, les débats se déroulaient avec une froideur implacable. Les avocats, maîtres de rhétorique, plaidaient pour leurs clients, leurs voix résonnant dans la vaste salle. Le juge, impassible, écoutait les arguments, pesant chaque mot, chaque témoignage. La sentence, qu’elle soit clémente ou impitoyable, tombait comme un couperet, scellant le destin des accusés. L’écho de la justice, parfois juste, parfois injuste, résonnait à travers les couloirs de la prison, emportant avec lui les espoirs et les désespoirs des condamnés.

Le soleil couchant projetait de longues ombres sur les murs de la prison, peignant un tableau lugubre et mélancolique. Le destin de ces hommes et de ces femmes, victimes de la société ou coupables de leurs actes, restait suspendu, entre la souffrance et la rédemption, une leçon impitoyable sur la fragilité de la vie et la complexité de la justice. Leur histoire, une sombre mélopée, un murmure à jamais gravé dans les mémoires.