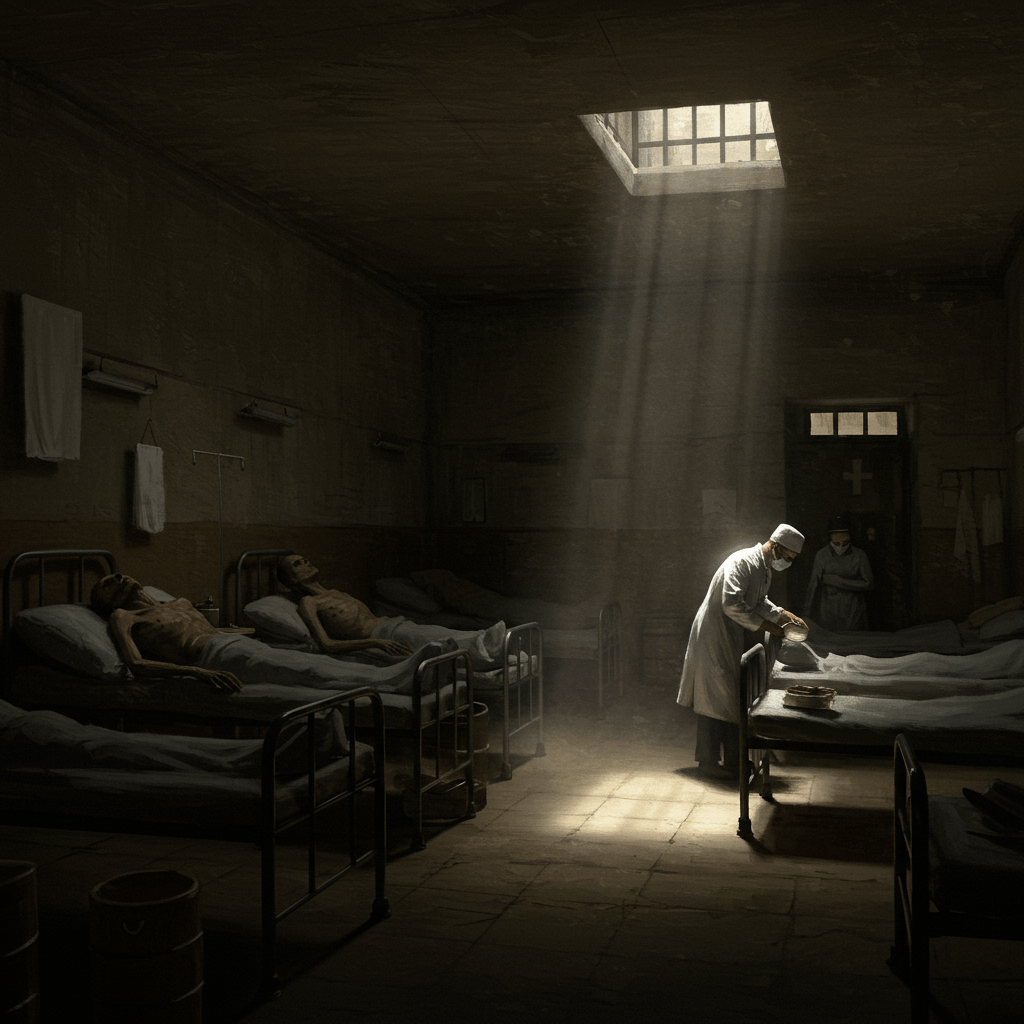

L’année est 1848. Un vent de révolution souffle sur Paris, mais à l’intérieur des murs de la prison de Bicêtre, un autre vent, celui de la maladie et de la mort, règne en maître. Les pierres mêmes semblent imprégnées de la souffrance humaine, les cellules exhalent une odeur nauséabonde de pourriture et de désespoir. Des hommes, squelettiques et livides, gisent sur des lits de paille infestés de vermine, leurs yeux creux témoignant d’une lutte désespérée contre la faim et la maladie. Leur unique espoir, une lueur vacillante dans l’obscurité de leur enfer, est la promesse, souvent illusoire, de soins médicaux.

Ce n’est pas la révolution qui les a conduits ici, mais la misère, le désespoir, l’injustice d’une société qui les a broyés. Ils sont les oubliés, les invisibles, ceux dont la vie ne vaut pas plus que la poussière qui recouvre leurs maigres possessions. Et pourtant, leur souffrance, silencieuse et terrible, crie plus fort que tous les slogans révolutionnaires. Car dans les geôles de France, la santé publique est une notion aussi lointaine que la liberté.

La Contagion Silencieuse

La promiscuité, l’insalubrité, le manque d’hygiène criant : autant de facteurs qui favorisent la propagation de maladies infectieuses. Le typhus, le choléra, la dysenterie, autant de fléaux qui fauchent les détenus comme des blés mûrs. La tuberculose, cette tueuse insidieuse, ronge les poumons des prisonniers, les condamnant à une mort lente et douloureuse. Les médecins, rares et souvent débordés, luttent contre un ennemi invisible, puissant et implacable. Leur arsenal thérapeutique est limité, leurs moyens dérisoires. Ils tentent de soigner avec ce qu’ils ont, mais la tâche semble insurmontable.

Les cellules, minuscules et surpeuplées, sont de véritables nids à microbes. L’air vicié, chargé de miasmes, est irrespirable. L’eau, souvent contaminée, aggrave la situation. Les rations alimentaires, maigres et de mauvaise qualité, affaiblissent les organismes déjà fragilisés. Le manque de lumière et d’air frais contribue à miner le moral des détenus, accentuant leur vulnérabilité aux maladies.

L’Indifférence Officielle

L’administration pénitentiaire, aveuglée par l’idéologie du moment, ou peut-être par une simple indifférence cynique, ferme les yeux sur le calvaire des prisonniers. Les budgets alloués aux soins médicaux sont dérisoires. Les médecins, sous-payés et démoralisés, manquent de ressources et de personnel. Les médicaments, rares et chers, sont souvent inaccessibles aux plus démunis. L’indifférence, voire la négligence coupable, des autorités contribue à amplifier la tragédie.

Les rapports officiels, soigneusement rédigés pour masquer la réalité, minimisent l’ampleur de la crise sanitaire. Les chiffres, manipulés et tronqués, dissimulent la vérité. La souffrance des détenus est niée, ignorée, étouffée sous le poids du silence et de l’oubli. L’administration pénitentiaire se contente de gérer les conséquences, sans jamais s’attaquer aux causes profondes du problème.

Une Lutte Inégale

Quelques âmes généreuses, médecins dévoués ou religieuses compatissantes, s’efforcent de soulager la souffrance des prisonniers. Elles luttent contre vents et marées, bravant l’indifférence et la négligence des autorités. Elles soignent les malades, réconfortent les mourants, offrent un peu de chaleur humaine dans cet univers glacial. Mais leurs efforts, aussi louables soient-ils, restent insuffisants face à l’ampleur de la tâche.

Ces femmes et ces hommes, véritables anges gardiens, témoignent d’une humanité rare et précieuse dans ce contexte de misère et de désespoir. Ils sont les témoins silencieux d’une tragédie oubliée, dont l’histoire se doit de se souvenir. Leur dévouement, leur courage, leur compassion, sont autant de flambeaux qui éclairent la noirceur de la prison, un témoignage poignant de la lutte inégale contre la maladie et la misère carcérale.

Les Ombres de Bicêtre

Les murs de Bicêtre ont vu passer des milliers de détenus, hommes et femmes, victimes de la pauvreté et de l’injustice. Ils ont absorbé leurs larmes, leurs cris, leurs souffrances. Les pierres semblent encore vibrer de leurs gémissements, et les ombres des défunts hantent les couloirs sombres de la prison. Des milliers d’histoires, autant de drames personnels, ont marqué à jamais les murs de ce lieu de souffrance.

Bicêtre, symbole de la misère carcérale et de l’indifférence des autorités, reste un lieu de mémoire, un rappel poignant de la nécessité d’une justice sociale et d’une véritable politique de santé publique, même derrière les murs d’une prison. L’équation macabre entre santé publique et misère carcérale, posée au XIXe siècle, continue malheureusement de hanter nos sociétés contemporaines.