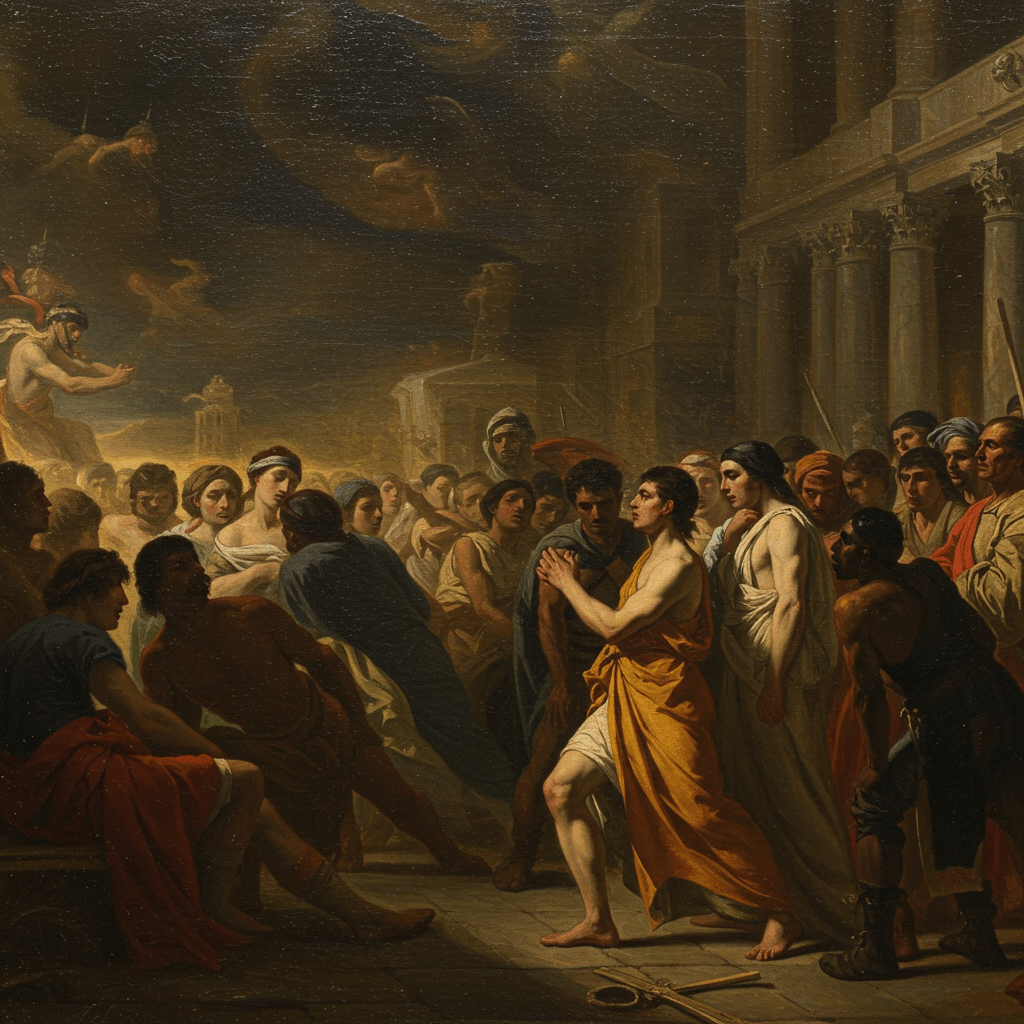

Ah, mes chers lecteurs! Laissez-moi vous emporter loin des salons dorés et des boulevards illuminés, dans les entrailles sombres et grouillantes de la ville. Non, pas Paris, du moins pas directement. Ce soir, nous voyagerons, par la pensée et par l’enquête, vers d’autres cités, d’autres capitales, hantées elles aussi par leurs propres cours des miracles, leurs propres royaumes de la misère et de la déchéance. Car la vermine, mes amis, ne connaît pas de frontières et se niche partout où la lumière faiblit et l’espoir s’éteint.

Nous partirons donc à la recherche de ces échos sinistres, de ces reflets troubles que projette, dans les bas-fonds de Vienne et de Rome, le souvenir de notre propre Cour des Miracles, ce cloaque parisien où la mendicité se faisait art, le vol, une nécessité, et la ruse, une seconde nature. Existe-t-il, dans les labyrinthes obscurs de ces villes impériales, des figures comparables à notre Roi de Thunes, des organisations aussi élaborées, des misères aussi profondes? C’est ce que nous allons tenter de découvrir, plongeant avec audace dans les abysses de la société, là où la civilisation vacille et la bête humaine se révèle dans toute sa nudité.

Vienne : L’Ombre des Habsbourg et les Vagabonds du Prater

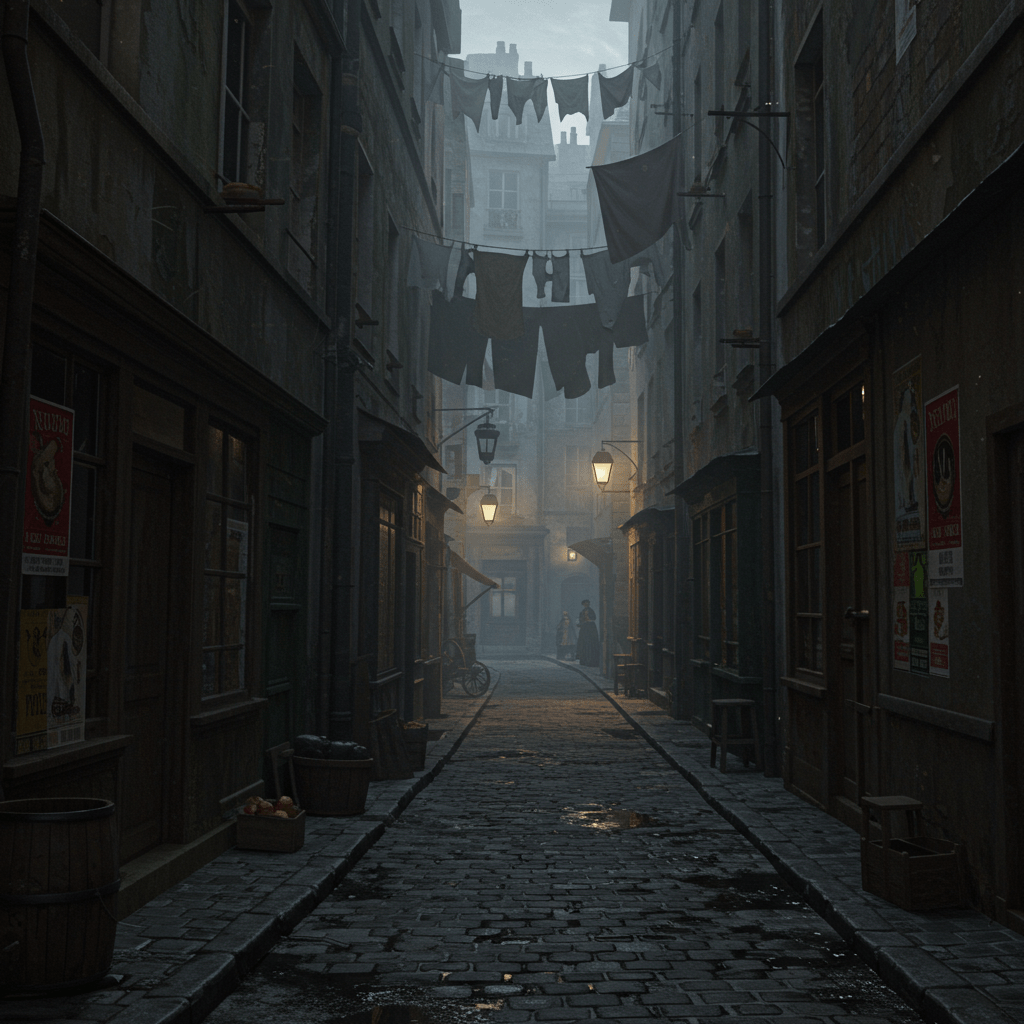

Vienne! Ville de valses et d’empereurs, de cafés luxueux et de palais grandioses. Mais derrière cette façade de splendeur se cache une réalité bien plus sombre, une armée de miséreux qui hantent les ruelles étroites et les faubourgs déshérités. Le Prater, ce vaste parc d’attractions et de plaisirs, devient la nuit un refuge pour les vagabonds, les mendiants et les voleurs. Imaginez, mes amis, la juxtaposition saisissante : d’un côté, les feux d’artifice illuminant le ciel, les rires joyeux des bourgeois, et de l’autre, les silhouettes furtives se glissant dans l’ombre, luttant pour survivre dans un monde impitoyable.

J’ai rencontré, lors de mon récent séjour viennois, un ancien policier, un certain Herr Schmidt, qui a passé des années à patrouiller dans ces zones sombres. Il m’a raconté des histoires effroyables de familles entières vivant dans des cabanes de fortune, de jeunes garçons forcés à voler pour nourrir leurs parents, de femmes réduites à la prostitution pour survivre. “La misère à Vienne,” m’a-t-il dit en soupirant, “est comme une maladie honteuse. On la cache sous le tapis, on la nie, mais elle est là, toujours présente, rongeant les fondations de notre société.”

Il m’a également parlé d’une figure énigmatique, un certain “Baron des Gueux,” un homme d’origine inconnue qui semble régner sur une partie de ce monde souterrain. On dit qu’il possède un réseau d’informateurs et de complices qui s’étend à travers toute la ville, et qu’il est capable de faire disparaître des personnes gênantes sans laisser de trace. Son influence est telle que même la police hésite à s’attaquer directement à lui. Serait-ce là l’équivalent viennois de notre Roi de Thunes, un maître de la misère et du crime?

Rome : La Ville Éternelle et ses Catacombes Sociales

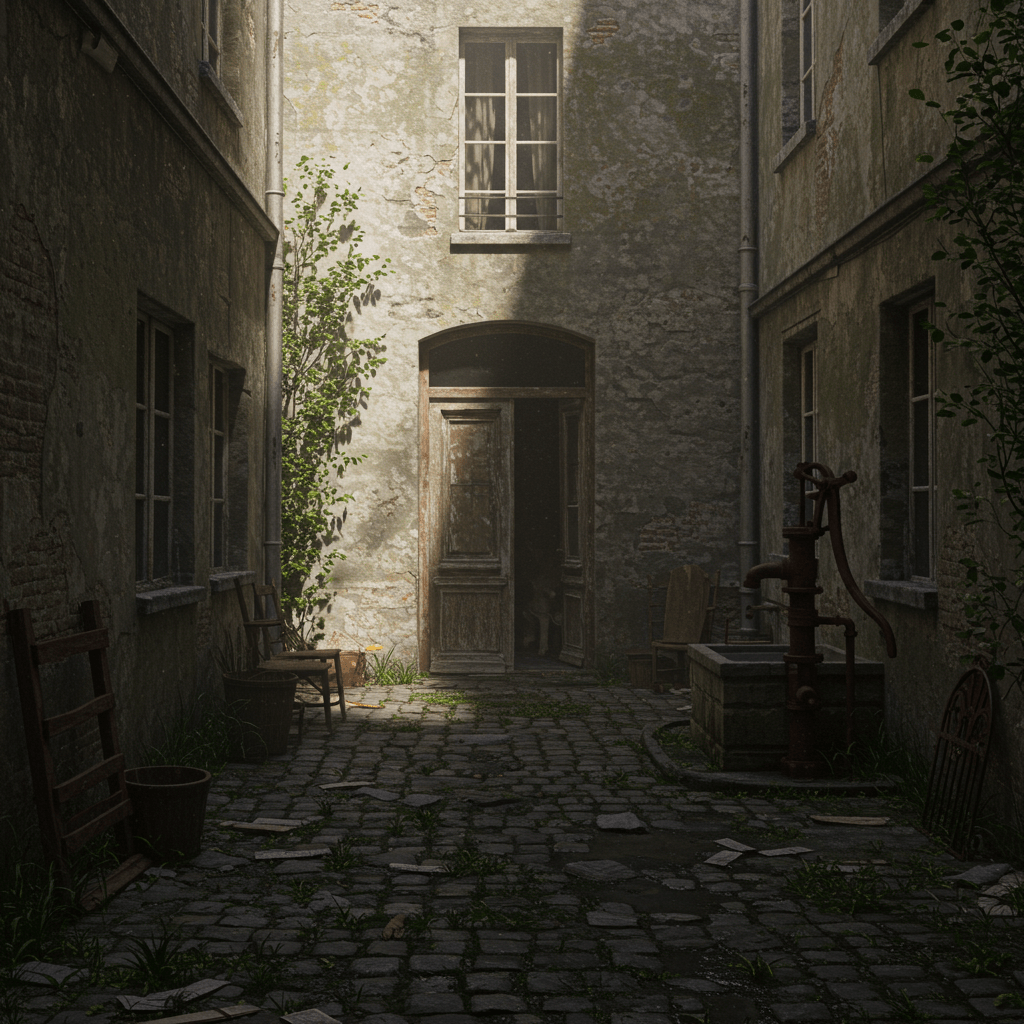

Rome! La ville éternelle, berceau de la civilisation, siège de la papauté. Une ville de splendeur et de grandeur, certes, mais aussi une ville de contrastes saisissants. À l’ombre du Colisée et du Vatican, se cache un monde de pauvreté et de déchéance, un labyrinthe de ruelles étroites et sombres où la misère se donne libre cours. Les catacombes, autrefois lieux de refuge pour les chrétiens persécutés, semblent aujourd’hui symboliser les profondeurs de la souffrance humaine.

J’ai eu l’occasion de discuter avec un prêtre italien, Don Lorenzo, qui travaille depuis des années auprès des plus démunis. Il m’a décrit une situation alarmante, avec un nombre croissant de personnes vivant dans la rue, sans abri ni ressources. “La crise économique,” m’a-t-il expliqué, “a frappé l’Italie de plein fouet, et les plus pauvres sont les premiers à en souffrir. Nous voyons des familles entières perdre leur emploi, leur maison, leur dignité.”

Don Lorenzo m’a également parlé d’un phénomène particulièrement inquiétant : la présence de gangs organisés qui exploitent la misère et la vulnérabilité des plus faibles. Ces gangs, souvent composés d’étrangers, se livrent à la mendicité forcée, à la prostitution et au trafic de drogue. Ils contrôlent des territoires entiers et imposent leur loi par la violence et l’intimidation. Serait-ce là l’équivalent romain de nos truands parisiens, des prédateurs sans scrupules qui se nourrissent de la souffrance des autres?

Comparaisons et Contrastes : Une Misère Universelle?

En comparant les bas-fonds de Vienne et de Rome à notre propre Cour des Miracles, on ne peut qu’être frappé par les similitudes. Partout, on retrouve la même misère crasse, la même exploitation des plus faibles, la même absence de perspectives d’avenir. Partout, on observe une lutte acharnée pour la survie, une résilience incroyable face à l’adversité. Mais il existe aussi des différences notables.

À Vienne, la misère semble plus discrète, plus cachée, comme une honte que l’on cherche à dissimuler. La police est plus présente, plus active, et les gangs moins organisés. À Rome, en revanche, la misère est plus visible, plus criante, et les gangs plus puissants, plus impitoyables. La présence de la papauté, avec ses œuvres caritatives, apporte un certain soulagement, mais ne suffit pas à résoudre le problème.

Dans les deux villes, comme à Paris, on observe une fracture sociale profonde, un fossé grandissant entre les riches et les pauvres. Les nantis vivent dans l’opulence et l’indifférence, ignorant ou méprisant ceux qui luttent pour survivre. Cette indifférence, ce manque d’empathie, est peut-être le plus grand crime de notre époque.

Au-delà des Murs : L’Espoir et la Révolte

Alors, mes chers lecteurs, que faut-il conclure de cette plongée dans les bas-fonds de Vienne et de Rome? Faut-il désespérer de l’humanité, renoncer à tout espoir d’un monde meilleur? Je ne le crois pas. Car même dans les ténèbres les plus profondes, il subsiste toujours une étincelle de lumière, une lueur d’espoir.

J’ai rencontré, à Vienne comme à Rome, des hommes et des femmes d’une générosité et d’un courage exceptionnels, des prêtres, des travailleurs sociaux, des bénévoles qui se consacrent corps et âme à aider les plus démunis. J’ai vu des communautés se former, des liens de solidarité se tisser, des voix s’élever pour dénoncer l’injustice et l’indifférence. Et j’ai senti, parfois, une sourde colère gronder, une volonté de se révolter contre l’ordre établi, de briser les chaînes de la misère et de la déchéance.

Peut-être, mes amis, est-ce là le véritable écho de la Cour des Miracles : non pas la résignation et le désespoir, mais la résistance et la rébellion. Car même dans les bas-fonds les plus sombres, l’esprit humain ne peut être brisé. Il peut être humilié, exploité, torturé, mais il finira toujours par se relever, par se battre pour sa dignité, pour sa liberté. Et c’est dans cette lutte, dans cette révolte, que réside notre seul espoir d’un avenir meilleur.