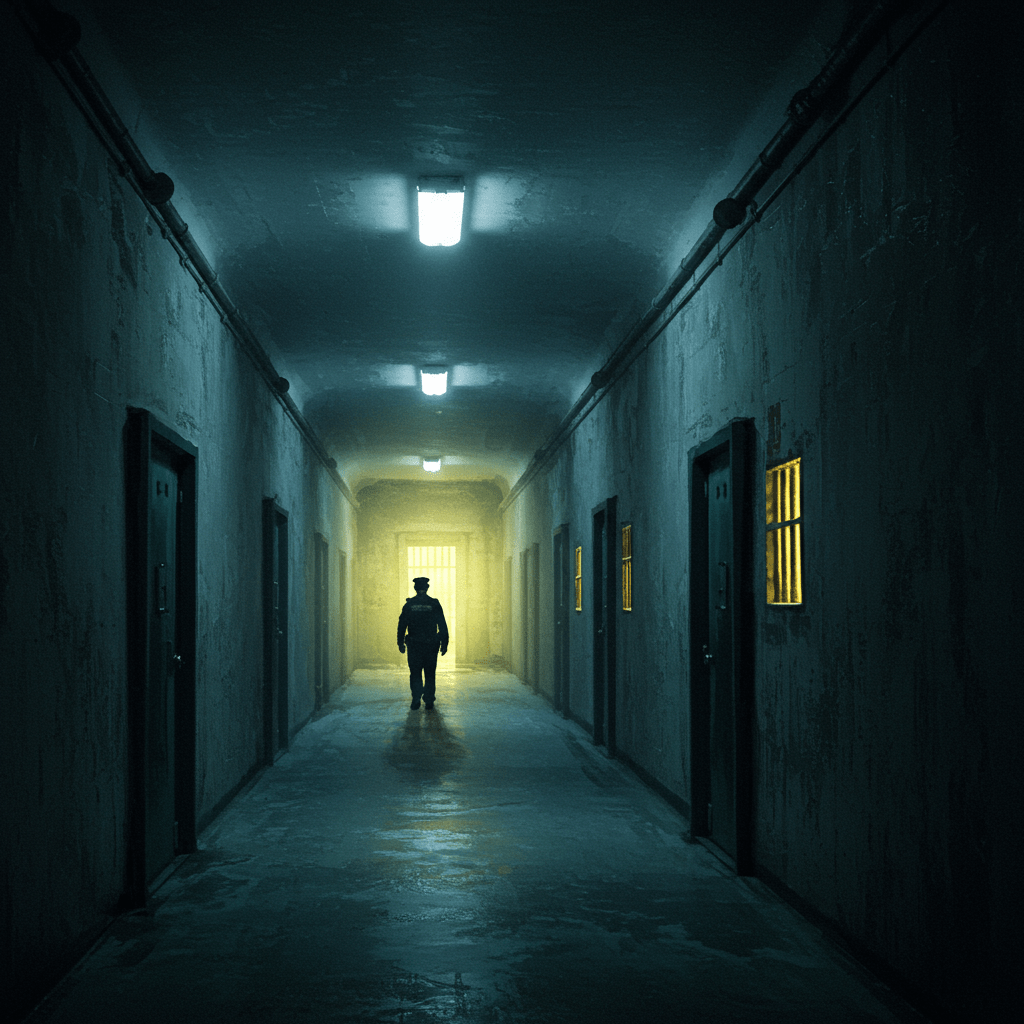

L’année 1830 résonnait encore dans les pierres des prisons françaises. La révolution de Juillet, promesse d’une ère nouvelle, avait-elle véritablement atteint les murs épais et sombres qui renfermaient les âmes condamnées ? La Monarchie de Juillet, sous le règne de Louis-Philippe, s’était engagée sur la voie des réformes, mais la question de la sécurité carcérale restait un défi de taille, un inextricable nœud de négligences, de corruption et de luttes de pouvoir. Les geôles, vestiges d’un passé médiéval, étaient autant de poudrières prêtes à exploser. Des murs lézardés, des serrures branlantes, des surveillants corrompus ou indifférents… le spectre de l’évasion planait constamment.

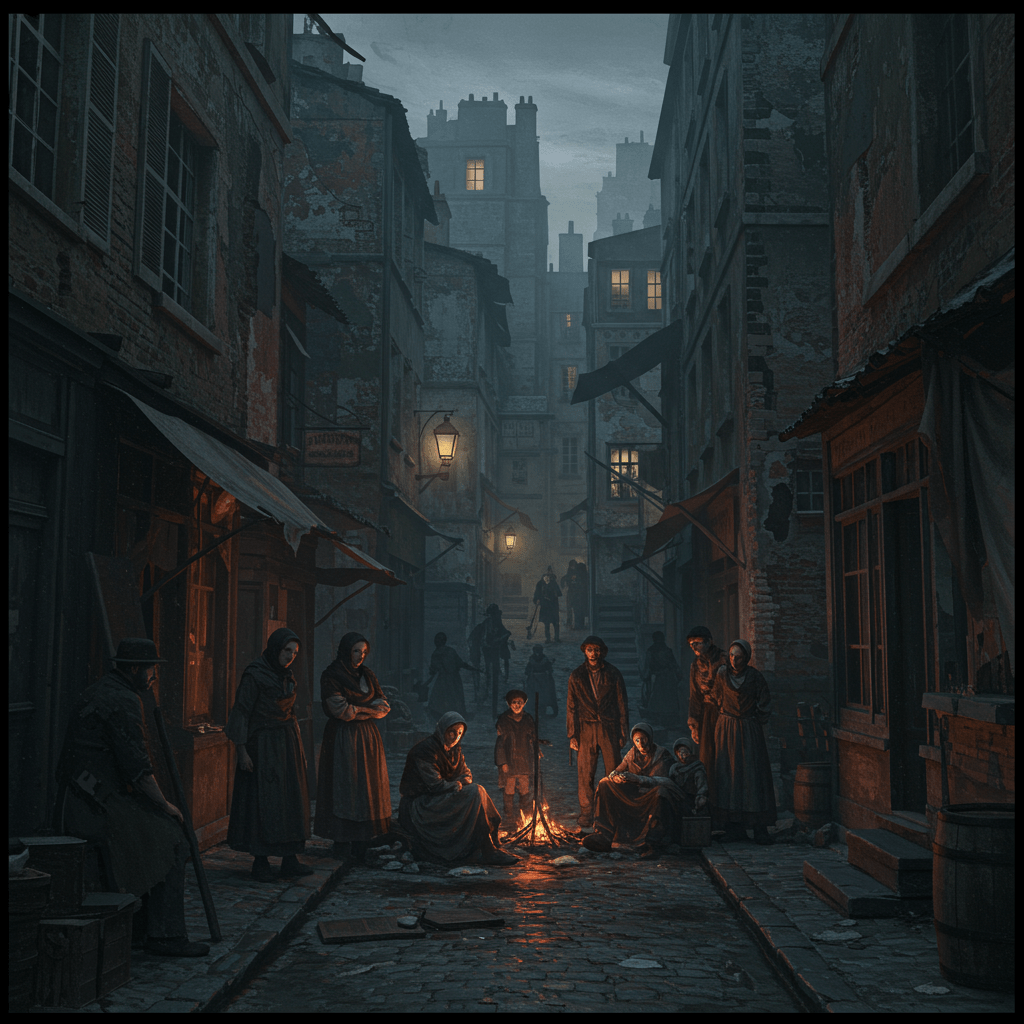

Les prisons de Paris, comme la Conciergerie ou Sainte-Pélagie, grouillaient d’une population hétéroclite : des criminels endurcis côtoyaient des délinquants mineurs, des prisonniers politiques s’entremêlaient aux débiteurs. L’insalubrité régnait en maîtresse ; les maladies se propageaient comme une traînée de poudre, aggravant la misère et le désespoir ambiants. Dans cette atmosphère pesante, la sécurité était un mirage, un vœu pieux constamment remis en question par la réalité brutale des faits.

La Corruption des Gardes: Un Mal Insidieux

Au cœur du système carcéral pourrissait un mal insidieux : la corruption. Les gardes, souvent mal payés et sous-équipés, étaient facilement sujets aux pressions et aux tentations. Des sommes modestes pouvaient suffire à acheter leur silence, voire leur complicité active. Des objets prohibés – outils, armes, poisons – passaient aisément les murs, facilitant les tentatives d’évasion ou les règlements de comptes entre détenus. Les témoignages abondent sur des surveillants complices dans des trafics de toutes sortes, profitant de leur position pour enrichir leurs maigres ressources au détriment de la sécurité publique. La surveillance laxiste était souvent le prix à payer pour quelques pièces d’or.

Les Tentatives d’Évasion: Un Jeu de Chat et de Souris

Les évasions étaient fréquentes, témoignant de la porosité des systèmes de sécurité. Des tunnels creusés patiemment dans les murs, des cordes improvisées, des déguisements audacieux… la créativité des détenus ne connaissait pas de limites. Les histoires de fugues rocambolesques alimentaient les rumeurs et les conversations dans les cafés parisiens. Elles illustraient l’incapacité des autorités à assurer une surveillance efficace. Chaque évasion était une humiliation pour l’administration pénitentiaire, une preuve supplémentaire de la fragilité du système. La chasse aux évadés, souvent menée avec une certaine négligence, devenait alors un jeu de chat et de souris, une course contre la montre dont l’issue restait incertaine.

L’Insalubrité et les Maladies: Un Terrain Propice à la Violence

L’insalubrité des prisons était un facteur aggravant, contribuant à l’augmentation de la violence et de la maladie. Des cellules surpeuplées, infestées de rats et de poux, des conditions sanitaires déplorables… le milieu carcéral était un vivier d’infections. Le typhus, le choléra, la dysenterie… ces maladies décimèrent les détenus, affaiblissant leur moral et leur résistance. La cohabitation forcée de différentes catégories de prisonniers, mêlés dans un espace confiné, accentuait les tensions et les risques de conflits. Le manque d’hygiène et de soins médicaux contribuaient à transformer les prisons en véritable foyer d’épidémie.

Les Réformes Timides: Une Lente Prise de Conscience

Face à la gravité de la situation, certaines voix s’élevèrent pour réclamer des réformes. Des rapports furent rédigés, des commissions d’enquête furent mises en place. Cependant, les progrès furent lents et timides. Les budgets alloués à l’amélioration des conditions carcérales restaient insuffisants. Les réformes se heurtaient aux intérêts des fonctionnaires corrompus et à l’inertie d’une administration peu disposée à remettre en cause ses pratiques. Des améliorations furent apportées çà et là, mais elles restaient insuffisantes pour transformer en profondeur un système rongé par la corruption et l’inefficacité. Le chemin vers une véritable réforme pénitentiaire était encore long et semé d’embûches.

La sécurité des prisons sous la Monarchie de Juillet demeura donc un problème crucial, une tache indélébile sur le bilan de cette période. Les évasions répétées, la corruption endémique et l’insalubrité chronique témoignent d’un système défaillant, incapable de remplir sa mission première : enfermer et protéger. L’ombre des murs de pierre, lourds de secrets et de souffrances, continuait à planer sur le destin des captifs, un sombre reflet des contradictions et des faiblesses d’une société en pleine mutation.

Le système carcéral de la Monarchie de Juillet, malgré les avancées politiques, restait profondément entaché par les maux d’un passé lointain et par la réalité crue de la pauvreté et de la corruption. La sécurité, un objectif noble et essentiel, n’était qu’un rêve fragile, un mirage dans le désert des geôles françaises.