“`html

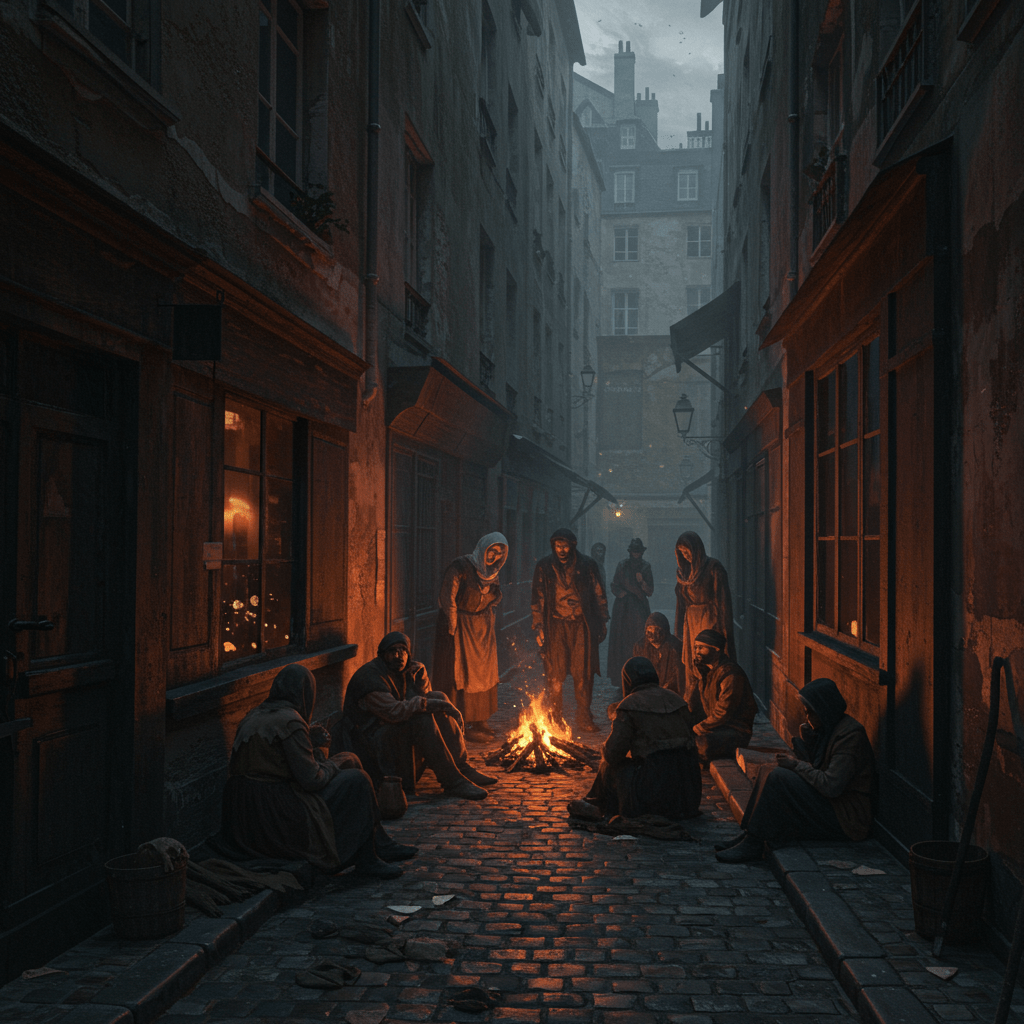

Mes chers lecteurs, laissez-moi vous conter une histoire des bas-fonds parisiens, une plongée vertigineuse au cœur de la misère et de la superstition, là où la réalité se mêle inextricablement à la légende. Car il est un lieu, mesdames et messieurs, dont le nom seul évoque frissons et fascination : la Cour des Miracles. Un repaire de gueux, de bohémiens, d’estropiés feints et de voleurs habiles, un cloaque où la justice du Roi ne pénètre qu’avec la plus grande prudence, et où, murmure-t-on, la magie perse, venue des confins de l’Orient, exerce ses sortilèges les plus obscurs.

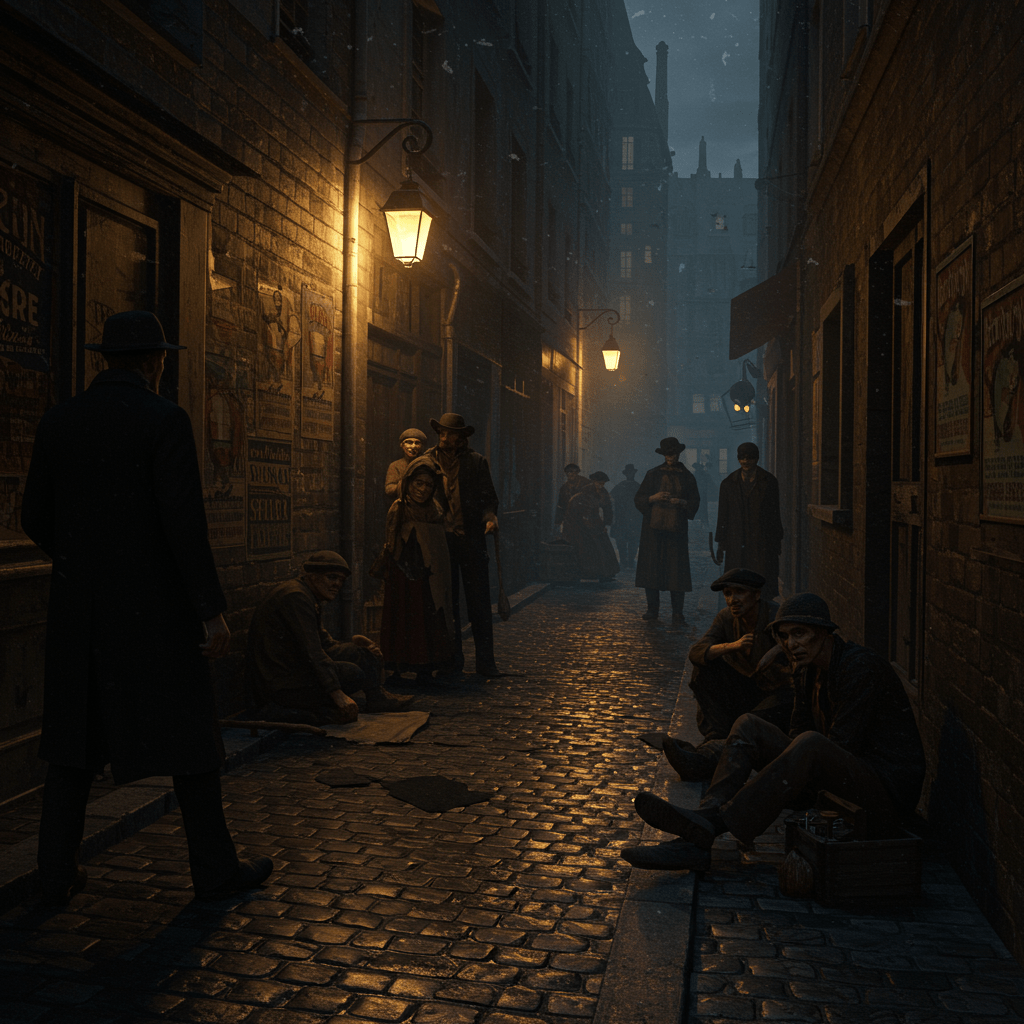

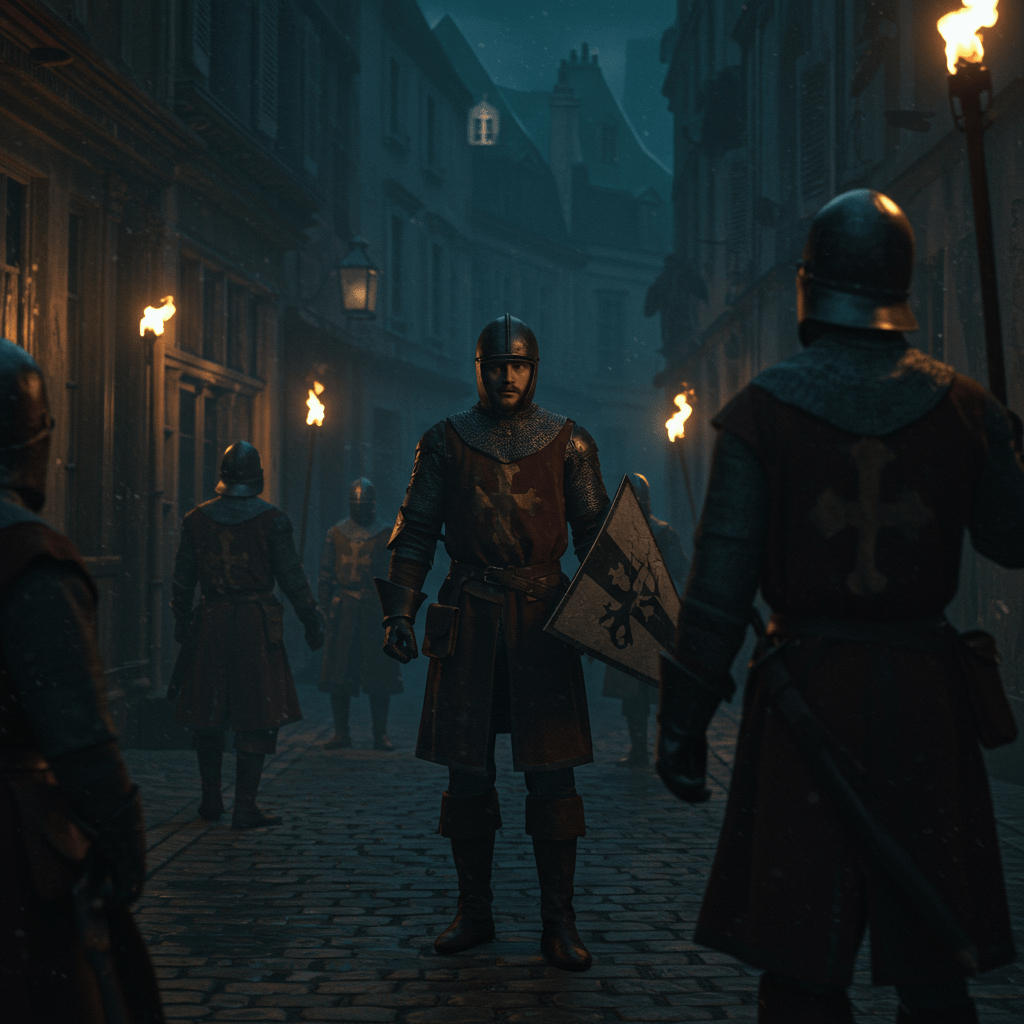

Oubliez les salons bourgeois et les boulevards illuminés ! Ici, la nuit règne en maître, éclairée seulement par de maigres feux de bois et la lueur trouble des lanternes. L’air y est épais, chargé d’odeurs de sueur, de vinasse, et de fumée âcre. Les rires y sont rauques, les chansons, souvent grivoises, et les rixes, fréquentes et brutales. Mais derrière cette façade de débauche et de violence, se cache un monde complexe, régi par ses propres lois et ses propres croyances. Un monde où la frontière entre la réalité et l’illusion s’estompe, où les miracles, ou plutôt, les simulacres de miracles, sont monnaie courante, et où l’ombre de la magie perse plane, mystérieuse et menaçante.

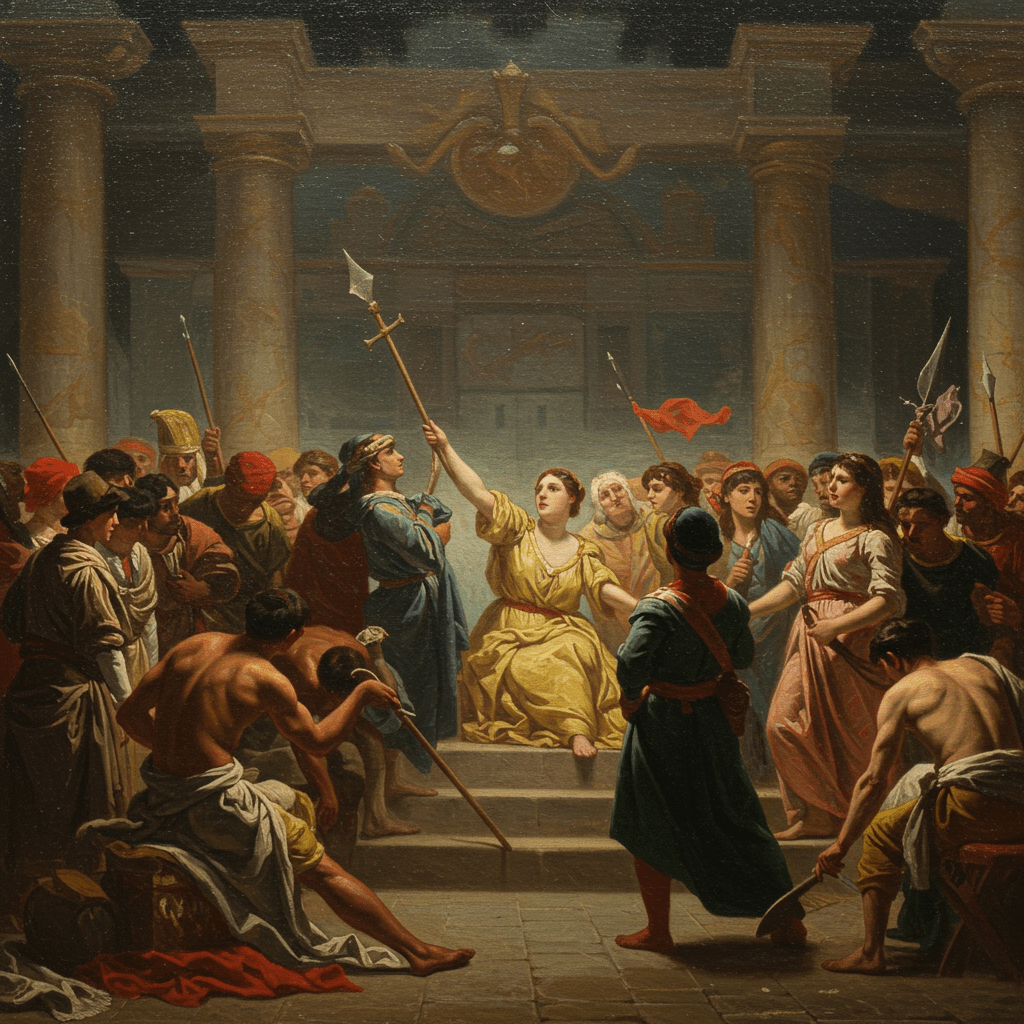

L’Antre du Roi des Thunes

Notre histoire débute dans la plus sordide des ruelles de la Cour, devant une masure délabrée servant de quartier général au Roi des Thunes, le chef incontesté de ce royaume de la pègre. Son nom, c’est Clopin Trouillefou, un homme à la carrure imposante, au visage balafré et au regard perçant. Il trône sur un siège de fortune, entouré de sa garde rapprochée, une bande de brutes épaisses armées de gourdins et de couteaux. Ce soir, l’atmosphère est particulièrement tendue. Une rumeur court, une rumeur qui glace le sang même des plus endurcis : la magie perse serait à l’œuvre dans la Cour, et pas pour le bien.

“Alors, La Fouine, qu’as-tu découvert ?” gronda Clopin, s’adressant à un homme maigrelet, au visage rusé, qui se tenait devant lui, tremblant comme une feuille.

“Sire,” balbutia La Fouine, “il paraît qu’une nouvelle venue, une femme se faisant appeler Zémira, est arrivée il y a quelques semaines. Elle prétend venir de Perse, et…”

“Et quoi ?” s’impatienta Clopin.

“Et elle fait des choses… étranges. Des prédictions qui se réalisent, des potions qui guérissent… ou qui tuent. On dit qu’elle possède des pouvoirs…”

Clopin ricana. “Des pouvoirs ? Allons donc ! Des tours de passe-passe, voilà tout ! Mais je n’aime pas qu’on empiète sur mon territoire. Envoie-moi quelqu’un pour la surveiller. Et s’il s’avère qu’elle est une menace… vous savez ce qu’il faut faire.”

La Fouine acquiesça, soulagé de pouvoir s’échapper. Il savait que la colère du Roi des Thunes était terrible, et que la magie, vraie ou fausse, n’était pas une chose à prendre à la légère.

Zémira et le Secret des Étoiles

Zémira, elle, vivait à l’écart, dans une petite chambre misérable située au fond d’une cour encore plus misérable. Elle était différente des autres habitants de la Cour. Sa peau était mate, ses yeux d’un noir profond, et ses vêtements, bien que usés, étaient d’une étoffe riche et colorée, évoquant les splendeurs d’un pays lointain. Elle passait ses journées à lire de vieux grimoires, à préparer des potions étranges, et à observer les étoiles à travers une fenêtre minuscule. Elle parlait peu, mais quand elle le faisait, sa voix était douce et mélodieuse, avec un accent exotique qui fascinait et effrayait à la fois.

Un soir, un jeune homme du nom de Gringoire, un poète maladroit et affamé, osa frapper à sa porte. Il avait entendu parler de ses talents de voyante, et il espérait obtenir d’elle une prédiction favorable à son avenir.

“Que voulez-vous ?” demanda Zémira, ouvrant la porte avec méfiance.

“Je suis poète,” répondit Gringoire, “et je voudrais connaître mon destin. On dit que vous pouvez lire l’avenir dans les étoiles.”

Zémira le considéra un instant, puis lui fit signe d’entrer. Sa chambre était éclairée par une seule bougie, qui projetait des ombres étranges sur les murs. Une odeur entêtante d’herbes séchées et d’épices flottait dans l’air.

“Asseyez-vous,” dit-elle. “Je vais regarder les étoiles pour vous.”

Elle sortit un astrolabe d’un coffre en bois sculpté et se mit à observer le ciel à travers la fenêtre. Après un long moment de silence, elle se tourna vers Gringoire.

“Je vois… des difficultés,” dit-elle. “Beaucoup de difficultés. Mais aussi… une grande passion, et une chance de gloire. Mais attention, jeune homme, votre chemin sera semé d’embûches. Ne vous fiez pas aux apparences, et méfiez-vous des faux amis.”

Gringoire, impressionné par la précision de ses paroles, la remercia chaleureusement et lui offrit quelques sous, tout ce qu’il possédait. Il quitta la chambre de Zémira, le cœur plein d’espoir et d’appréhension. La magie perse avait parlé, et il savait que son avenir ne dépendrait plus que de lui.

Le Complot et la Malédiction

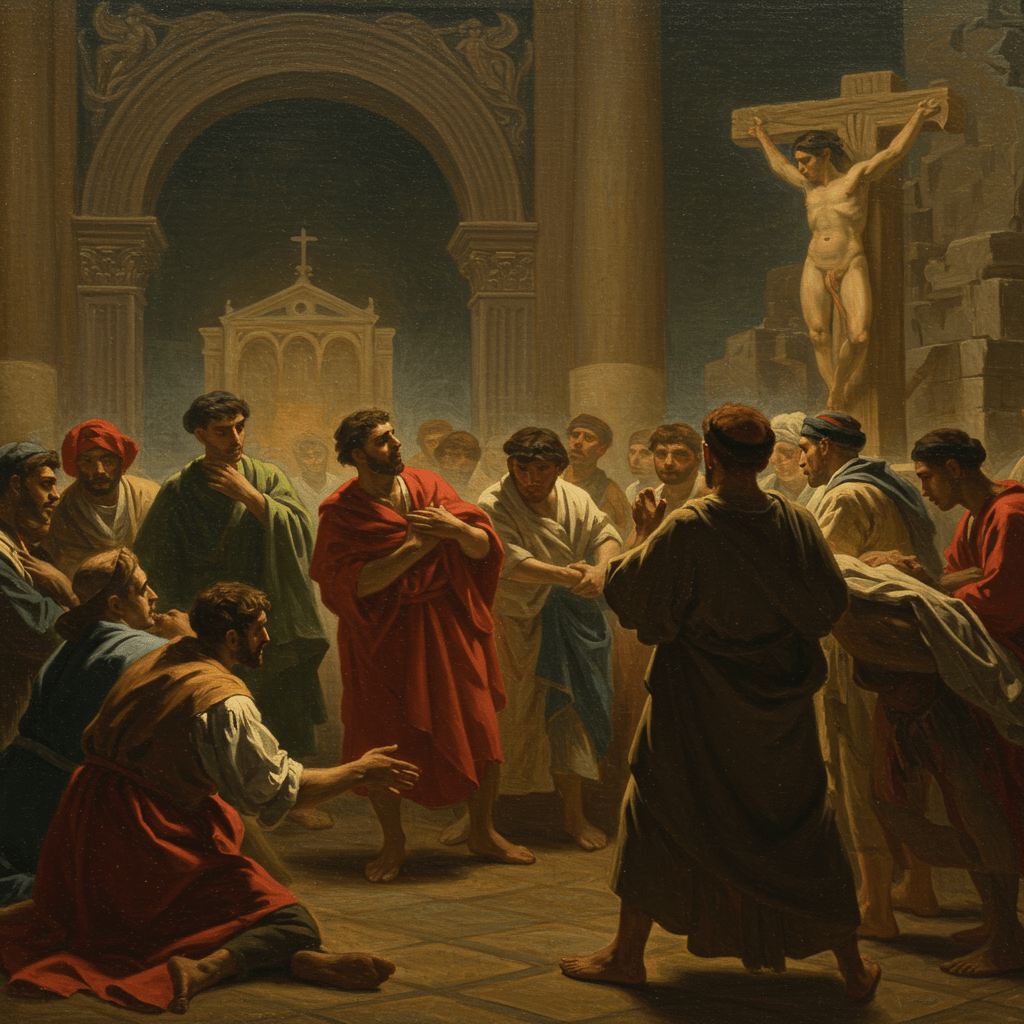

La présence de Zémira ne plaisait pas à tout le monde. Certains, comme La Fouine, la voyaient comme une rivale potentielle, une menace pour leur pouvoir. D’autres, comme le Père Nicolas, un prêtre défroqué qui prêchait la repentance dans la Cour, la considéraient comme une hérétique, une servante du diable. Ils décidèrent de se liguer contre elle et de la chasser de la Cour des Miracles.

Un soir, alors que Zémira préparait une potion dans sa chambre, la porte s’ouvrit brutalement. La Fouine, le Père Nicolas et une poignée de leurs acolytes firent irruption, armés de gourdins et de torches.

“Sorcière !” hurla le Père Nicolas. “Au nom de Dieu, nous te sommons de quitter cet endroit ! Tes sortilèges n’ont pas leur place ici !”

Zémira, surprise, tenta de se défendre, mais elle fut rapidement maîtrisée. Ils la traînèrent hors de sa chambre, la frappant et l’insultant.

“Laissez-moi !” cria-t-elle. “Je n’ai fait de mal à personne !”

“Tu as corrompu les âmes de nos frères !” répliqua La Fouine. “Tu vas payer pour tes crimes !”

Ils la conduisirent au centre de la Cour, où une foule s’était rassemblée pour assister au spectacle. Le Père Nicolas commença à réciter des prières à voix haute, tandis que La Fouine préparait un bûcher.

“Avant de mourir,” dit Zémira, d’une voix forte et claire, “je vous lance une malédiction. Que la Cour des Miracles soit frappée par le malheur et la désolation ! Que vos richesses se transforment en cendres, et que vos vies soient remplies de souffrance !”

Elle cracha sur le Père Nicolas, puis se laissa attacher au bûcher. La Fouine alluma le feu, et les flammes s’élevèrent rapidement, engloutissant Zémira. La foule hurla et se réjouit, persuadée d’avoir débarrassé la Cour d’une présence maléfique. Mais au fond de leur cœur, certains sentaient un malaise, un pressentiment que la malédiction de Zémira allait se réaliser.

Le Réveil de la Magie

Les jours qui suivirent la mort de Zémira furent étranges et troublants. Des événements inexplicables se produisaient dans la Cour des Miracles. Des objets disparaissaient, des maladies se répandaient, et des rixes éclataient pour des motifs futiles. La misère et la violence semblaient s’intensifier, comme si la malédiction de Zémira prenait forme. Même Clopin Trouillefou, le Roi des Thunes, se sentait mal à l’aise. Il avait beau être un homme dur et sans scrupules, il ne pouvait s’empêcher de penser que la mort de Zémira avait réveillé quelque chose de sombre et de puissant dans la Cour.

Un soir, alors qu’il se trouvait dans son quartier général, il entendit un bruit étrange, comme un murmure, qui semblait venir de nulle part. Il se leva et suivit le bruit, qui le conduisit à une pièce sombre et abandonnée. Là, il vit une lueur bleutée qui flottait dans l’air. Il s’approcha et découvrit un vieux grimoire, posé sur une table. Le livre était ouvert à une page où étaient dessinés des symboles étranges et des formules incompréhensibles. Clopin, malgré sa méfiance, ne put s’empêcher de lire les mots qui étaient écrits en lettres d’or. Soudain, une force invisible le saisit et le projeta contre le mur. Il perdit connaissance.

Quand il se réveilla, il était étendu sur le sol, le grimoire refermé à côté de lui. Il se releva, se sentant étrangement différent. Il avait l’impression d’avoir été transformé, d’avoir acquis une connaissance nouvelle et terrifiante. Il comprit alors que la magie perse existait bel et bien, et que Zémira, avant de mourir, avait réussi à la transmettre à la Cour des Miracles. Il savait aussi qu’il était le seul à pouvoir contrôler cette magie, à pouvoir l’utiliser pour le bien ou pour le mal. Le destin de la Cour était entre ses mains.

Le Dénouement: Entre Ombre et Lumière

Clopin Trouillefou, transformé par la magie perse, prit une décision surprenante. Au lieu d’utiliser ses nouveaux pouvoirs pour assouvir sa soif de domination, il décida de les mettre au service de la Cour des Miracles. Il utilisa ses connaissances pour guérir les malades, pour apaiser les conflits, et pour protéger les faibles. Il fit construire des abris pour les sans-abri, il organisa des distributions de nourriture, et il créa une école pour les enfants. La Cour des Miracles, sous sa direction, devint un lieu de refuge et d’espoir pour tous ceux qui étaient rejetés par la société.

Mais la magie perse est une force ambiguë et dangereuse. Clopin savait qu’il devait rester vigilant, qu’il devait constamment lutter contre les tentations du pouvoir et de la corruption. Il savait aussi que la malédiction de Zémira planait toujours sur la Cour, et qu’un jour, elle pourrait se réveiller à nouveau. La Cour des Miracles, entre réalité et légende, était un lieu où la magie et la misère se côtoyaient, où l’ombre et la lumière se livraient une bataille éternelle. Et l’histoire de Clopin Trouillefou, le Roi des Thunes devenu magicien, en était le témoignage le plus poignant.

“`