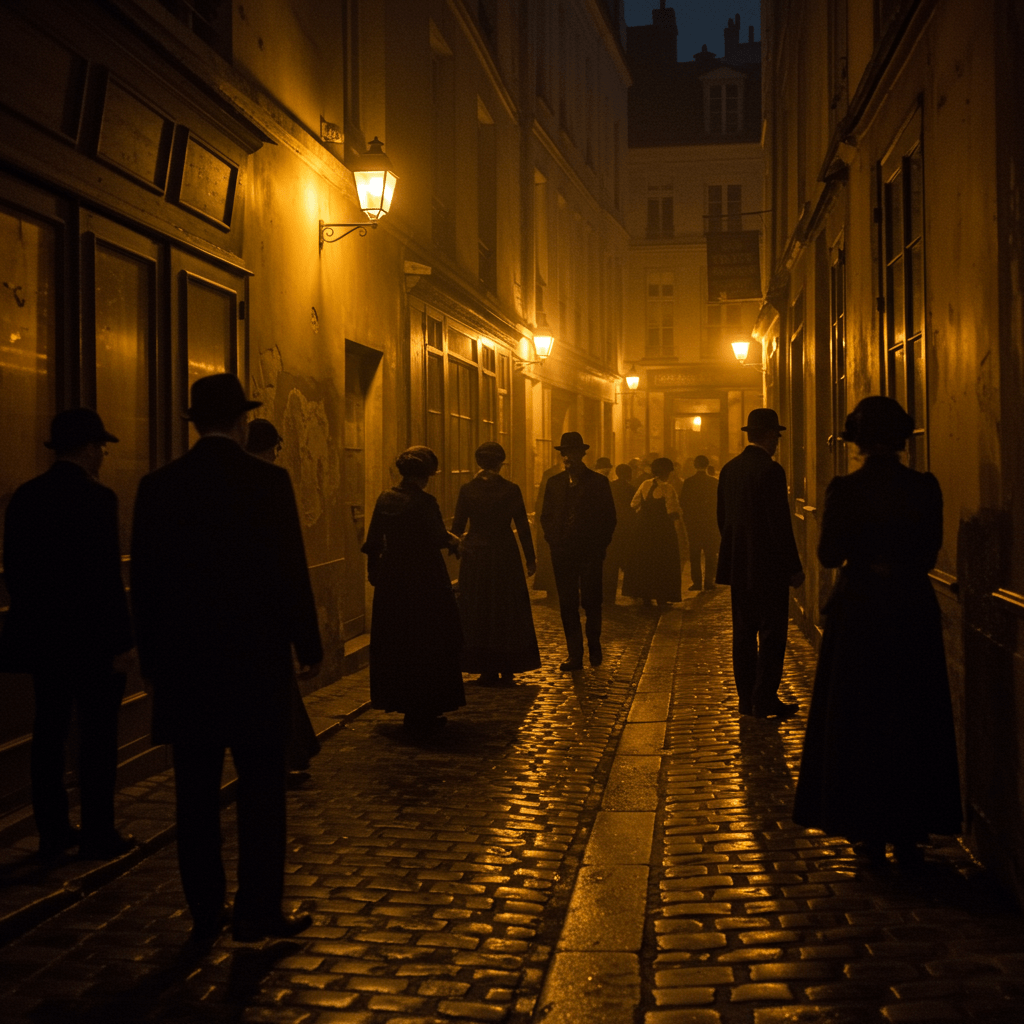

Paris, 1848. L’air est lourd, chargé de la fumée des barricades et des espoirs déçus. Les pavés, à peine refroidis des combats de février, résonnent encore des pas précipités des gardes nationaux et des murmures conspirateurs des ouvriers. Mais au-delà des boulevards haussmanniens en devenir, au cœur du ventre sombre de la ville, se terre un monde à part, un cloaque où les lois de la République semblent s’évaporer comme la rosée du matin : la Cour des Miracles. On en parle à voix basse dans les salons bourgeois, avec un mélange de fascination répugnante et de crainte superstitieuse. On dit que c’est un repaire de voleurs, d’estropiés feints, de filles perdues et de rois déchus, un royaume de l’ombre où la misère règne en souveraine absolue. Et moi, Théophile Gautier, feuilletoniste impénitent, je m’apprête à y plonger, à braver les mythes urbains pour en débusquer les réalités cruelles.

Je me souviens encore des avertissements de mon ami Gérard de Nerval, un esprit illuminé et tourmenté, familier des bas-fonds parisiens. “Théophile,” m’avait-il dit, les yeux brillants d’une étrange fièvre, “la Cour des Miracles est un miroir déformant de notre société. Tu y verras l’envers du décor, la laideur cachée derrière le fard de la civilisation. Mais prends garde, car ce miroir peut aussi te renvoyer ton propre reflet, et tu pourrais ne pas l’aimer.” Ses paroles résonnent encore à mes oreilles tandis que je me prépare à descendre dans ce labyrinthe de ruelles obscures, armé de mon carnet, de ma plume et d’une détermination à toute épreuve. Car la vérité, aussi amère soit-elle, mérite d’être dévoilée.

Le Royaume de la Fausse Misère

Mon guide, un ancien pickpocket nommé “Le Fouineur”, m’attendait à l’entrée d’une ruelle étroite, près des Halles. Il portait un chapeau déformé et un manteau rapiécé qui dissimulait mal sa silhouette décharnée. Ses yeux, vifs et perçants, trahissaient une intelligence aigüe et une connaissance approfondie des lieux. “Bienvenue, Monsieur Gautier,” me salua-t-il d’une voix rauque. “Vous allez voir des choses que vous n’oublierez jamais. Mais suivez-moi de près, et surtout, ne vous faites pas remarquer.”

Nous nous enfonçâmes dans un dédale de ruelles pavées, bordées d’immeubles délabrés dont les fenêtres béantes semblaient des orbites vides. L’odeur était suffocante, un mélange de sueur, d’urine, de pourriture et d’épices bon marché. Des enfants sales et déguenillés couraient pieds nus dans la boue, se disputant des restes de nourriture. Des mendiants, affublés de costumes grotesques, imploraient la charité des passants, exhibant des infirmités souvent simulées. “Regardez bien, Monsieur Gautier,” me chuchota Le Fouineur. “Ici, la misère est un art. Ces estropiés, ces aveugles, ces paralytiques… la plupart d’entre eux sont des comédiens hors pair. Ils savent comment toucher le cœur des bourgeois, comment susciter la pitié et la générosité.”

Je vis un homme, apparemment aveugle, se faire guider par un jeune garçon. Il titubait, gémissait, trébuchait sur les pavés. Mais lorsque personne ne le regardait, il ouvrait furtivement un œil et surveillait son environnement. Un peu plus loin, une femme, le visage ravagé par la maladie, mendiait avec un bébé rachitique dans les bras. Le Fouineur me révéla qu’elle se fardait chaque matin avec des produits toxiques pour accentuer son apparence maladive et que le bébé était drogué à l’opium pour le maintenir tranquille. “C’est ça, la Cour des Miracles,” conclut-il avec un sourire amer. “Un théâtre de la misère, où chacun joue son rôle pour survivre.”

Le Grand Coësre et sa Cour

Au cœur de la Cour des Miracles, se trouvait un lieu encore plus sinistre et isolé : le repaire du Grand Coësre, le chef incontesté de cette communauté marginale. On disait qu’il était un ancien noble déchu, ruiné par le jeu et les femmes, qui avait trouvé refuge dans ce monde souterrain et y avait reconstruit un royaume à sa mesure. Pour le rencontrer, il fallait franchir plusieurs cercles de sécurité, déjouer les pièges et les embuscades tendues par ses fidèles. Le Fouineur, grâce à ses contacts dans le milieu, réussit à nous ouvrir les portes de ce sanctuaire interdit.

Le repaire du Grand Coësre était une ancienne cave à vin, transformée en un véritable palais de la misère. Des chandeliers rouillés éclairaient une table massive, entourée de chaises dépareillées. Des tapisseries déchirées ornaient les murs, cachant mal les fissures et l’humidité. Au centre de la pièce, trônait le Grand Coësre lui-même, un homme corpulent au visage rougeaud et aux yeux injectés de sang. Il portait un manteau de velours élimé et une couronne de carton doré, symbole dérisoire de son pouvoir. Autour de lui, se tenaient ses gardes du corps, des brutes épaisses armées de couteaux et de gourdins.

“Alors, Monsieur le journaliste,” me lança le Grand Coësre d’une voix tonitruante, “vous êtes venu voir de près la bête curieuse ? Vous voulez écrire un article sensationnel sur la Cour des Miracles ? Laissez-moi vous dire que vous ne connaissez rien de notre monde. Vous ne voyez que la surface, la misère, la laideur. Mais sous cette apparence, il y a une âme, une fierté, une solidarité que vous ne trouverez jamais dans vos salons bourgeois.” Il me raconta son histoire, son ascension et sa chute, son refuge dans ce monde oublié. Il me parla de la justice qu’il rendait, des règles qu’il imposait, de la protection qu’il offrait à ceux qui n’avaient rien ni personne. Ses paroles étaient un mélange de cynisme et de sincérité, de désespoir et de rage. Je compris alors que le Grand Coësre était bien plus qu’un simple chef de bande. Il était un symbole, une incarnation de la révolte contre l’injustice et l’hypocrisie.

Les Filles de la Nuit

La Cour des Miracles était également un refuge pour les filles perdues, les prostituées, les femmes abandonnées qui n’avaient d’autre choix que de vendre leur corps pour survivre. Elles vivaient dans des taudis insalubres, exposées à la violence, aux maladies et à l’exploitation. Mais malgré leur condition misérable, elles conservaient une dignité et une humanité qui forçaient le respect.

Le Fouineur me conduisit dans un bordel clandestin, tenu par une vieille femme nommée Madame Rose. L’endroit était sombre et sordide, mais étonnamment propre. Les filles, maquillées et vêtues de robes usées, attendaient les clients dans une salle commune. Elles me regardèrent avec curiosité, mais sans hostilité. Je leur parlai de mon projet d’article, de mon désir de comprendre leur vie et de témoigner de leur souffrance. Elles acceptèrent de me raconter leur histoire, à condition que je ne dévoile pas leur identité. J’entendis des récits poignants de misère, de violence, d’abandon. Des jeunes filles arrachées à leur famille par la pauvreté, des femmes battues par leur mari, des orphelines livrées à elles-mêmes. Toutes avaient été victimes de la société, rejetées, oubliées. Mais elles avaient trouvé dans la Cour des Miracles une forme de solidarité, un refuge où elles pouvaient se soutenir mutuellement et survivre ensemble.

L’une d’elles, une jeune femme aux yeux tristes et à la voix douce, me raconta son histoire. Elle s’appelait Marie, et elle avait été chassée de chez elle après avoir été séduite et abandonnée par un jeune bourgeois. Elle avait erré dans les rues pendant des jours, affamée, frigorifiée, avant de rencontrer Madame Rose, qui lui avait offert un abri et un travail. “Je sais que ce n’est pas une vie,” me dit-elle avec un soupir. “Mais je n’ai pas le choix. Je dois gagner ma vie, et je ne sais rien faire d’autre. Au moins ici, je suis en sécurité, et je suis entourée de femmes qui me comprennent.” Son témoignage me bouleversa. Je réalisai que la Cour des Miracles n’était pas seulement un repaire de vices et de crimes. C’était aussi un lieu de survie, un refuge pour ceux que la société avait rejetés.

Au-Delà des Mythes, la Réalité

Mon immersion dans la Cour des Miracles fut une expérience éprouvante, mais enrichissante. J’ai découvert un monde complexe et contradictoire, où la misère côtoie la dignité, où la laideur cache la beauté, où le désespoir se mêle à l’espoir. J’ai vu des choses que je n’oublierai jamais, et j’ai rencontré des personnes qui m’ont profondément marqué.

Les mythes urbains qui entourent la Cour des Miracles sont certes exagérés. Il n’y a pas de royaume secret gouverné par un roi déchu, ni de communauté de monstres et de criminels. Mais il y a une réalité cruelle, une réalité de misère, d’exploitation et d’exclusion. Une réalité que la société bourgeoise préfère ignorer, mais qui persiste, qui se nourrit de son indifférence et de son hypocrisie. Il est temps de briser le silence, de lever le voile sur cette réalité, de donner une voix à ceux qui n’en ont pas. Car tant que la Cour des Miracles existera, elle sera un symbole de notre propre imperfection, un rappel constant de nos responsabilités envers les plus démunis.

Je quitte la Cour des Miracles avec le cœur lourd, mais l’esprit clair. Je sais que mon article ne changera pas le monde, mais j’espère qu’il contribuera à sensibiliser l’opinion publique, à susciter la compassion et la solidarité. Car la Cour des Miracles n’est pas un monde à part, isolé de notre société. Elle est une partie intégrante de notre monde, un reflet de nos propres contradictions. Et tant que nous ne serons pas capables de la regarder en face, nous ne pourrons pas prétendre à une société juste et humaine.