L’année est 1805. Un parfum envoûtant, mêlant le sucre brûlé, la vanille et l’amande, flotte dans les cuisines du Palais des Tuileries. Des figures affairées, coiffées de toques blanches immaculées, s’activent autour de fourneaux flamboyants. Ce sont les maîtres queux, les héritiers d’une tradition culinaire impériale, une lignée de chefs dont le talent se transmet de génération en génération, aussi précieusement qu’une relique sacrée. Leurs gestes précis, fruit d’années d’apprentissage rigoureux, sont une danse orchestrée, une symphonie de saveurs et d’arômes qui promet un festin digne des plus grands empereurs.

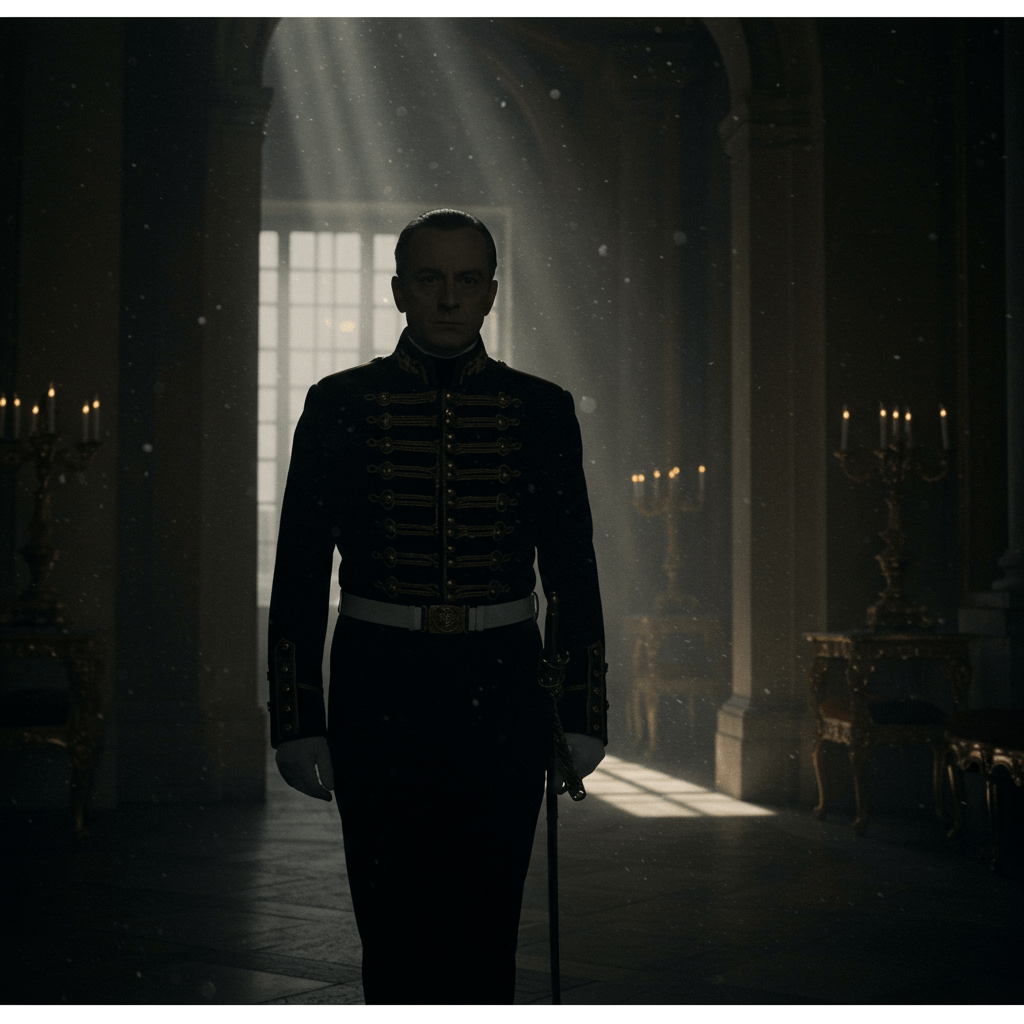

Napoléon, assis à sa table, le regard altier et scrutateur, goûte le plat avec une attention méticuleuse. Chaque bouchée est un jugement, un verdict qui scellera la réputation du chef. Car sous le règne de l’Empereur, la gastronomie n’est pas qu’un simple art; c’est un symbole de puissance, une manifestation ostentatoire du pouvoir et de la grandeur de l’Empire. La cuisine impériale est une scène où se joue une partie subtile, un ballet délicat entre le goût et la politique, entre la tradition et l’innovation.

Les Secrets de la Cuisine Impériale

Les recettes, jalousement gardées, sont transmises oralement, de maître à élève, dans le cadre d’une formation secrète et exigeante. Chaque apprenti doit prouver sa dévotion, son talent et son dévouement absolu à l’art culinaire. Des années sont consacrées à la maîtrise des techniques les plus subtiles, à la connaissance des herbes et des épices, à la compréhension des subtilités des saveurs et des textures. Les maîtres queux ne sont pas seulement des cuisiniers; ce sont des alchimistes, capables de transformer des ingrédients humbles en mets divins, capables de créer des symphonies gustatives qui raviront les papilles les plus exigeantes.

Leur formation comprend non seulement l’apprentissage de recettes classiques mais aussi l’exploration de nouvelles saveurs, l’adaptation des techniques aux ingrédients de saison. Ils doivent être capables d’improviser, de créer des menus exceptionnels face à des imprévus et à des demandes impériales capricieuses. La créativité est aussi importante que la tradition; elle est le moteur de l’évolution de cet art culinaire raffiné. Les maîtres queux sont des artistes, des innovateurs, des gardiens d’un héritage précieux.

La Transmission du Savoir-Faire

La transmission de ce savoir-faire ancestral n’est pas une simple affaire de recettes écrites. Elle est un processus initiatique, un passage de témoin entre générations, un échange silencieux de gestes, de regards, de sensations. Les apprentis observent leurs maîtres, imitent leurs gestes, reproduisent leurs recettes, jusqu’à ce que le geste devienne naturel, que la saveur soit parfaitement maîtrisée. C’est un apprentissage sensoriel, une immersion totale dans l’univers de la gastronomie impériale.

Au cœur de cette transmission se trouve la relation maître-élève, un lien profond et complexe, parfois marqué par la rigueur et la discipline, mais toujours nourri par le respect mutuel et l’admiration. Le maître queux ne transmet pas seulement des recettes; il transmet une passion, une vision du monde, une philosophie de la cuisine. Il façonne l’avenir de son art, en forgeant de nouveaux talents, en perpétuant une tradition séculaire.

L’Influence des Régions sur la Cuisine Impériale

La cuisine impériale n’est pas un monolithe. Elle puise son inspiration dans la diversité des régions françaises, s’enrichissant des traditions culinaires régionales, des produits locaux et des techniques spécifiques à chaque terroir. Les maîtres queux sont des voyageurs, des explorateurs du goût, à la recherche constante de nouvelles saveurs et d’ingrédients exceptionnels. Ils sillonnent les routes de France, découvrant des produits rares, des techniques innovantes, des recettes ancestrales, qu’ils intègrent ensuite à la cuisine impériale.

Chaque région apporte sa contribution unique : les fruits exotiques de la Méditerranée, les produits laitiers raffinés du nord, les viandes savoureuses de l’est, les légumes parfumés du sud. Cette fusion des traditions culinaires régionales, orchestrée par les maîtres queux, crée une cuisine riche, variée, et d’une finesse inégalée. La cuisine impériale est le reflet de la diversité et de la richesse de la France, un véritable kaléidoscope de saveurs.

Les Maîtres Queux et l’Histoire

Les maîtres queux, témoins privilégiés de l’histoire, ont vu défiler les empereurs et les régimes. Ils ont assisté aux grandes fêtes impériales, aux banquets somptueux, aux célébrations nationales. Ils ont participé à la création de moments mémorables, à la construction d’une identité culinaire forte, symbole de la puissance et du prestige de la France. Leurs recettes, leurs techniques, leurs innovations, sont autant de témoignages de cette époque charnière de l’histoire française.

Au-delà de leur rôle de cuisiniers, les maîtres queux sont des acteurs essentiels de l’histoire, des gardiens de la mémoire culinaire d’une nation. Leurs noms, souvent oubliés, méritent d’être rappelés, car ils ont contribué, à leur manière, à la grandeur et au rayonnement de la France impériale. Leur héritage, ce savoir-faire précieux, continue de nourrir la gastronomie française, nous rappelant la richesse et la complexité de cette tradition culinaire unique au monde.

Ainsi, le parfum subtil de la vanille et de l’amande, qui flottait dans les cuisines du Palais des Tuileries en 1805, continue de résonner à travers les siècles, un écho délicat de l’histoire, un héritage gustatif précieux, transmis de génération en génération par les héritiers d’une tradition culinaire impériale, les maîtres queux.